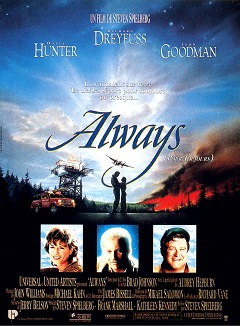

REALISATION : Steven Spielberg

PRODUCTION : Amblin Entertainment, United Artists, Universal Pictures

AVEC : Richard Dreyfuss, Holly Hunter, John Goodman, Brad Johnson, Audrey Hepburn, Roberts Blossom, Keith David, Ed Van Nuys, Marg Helgenberger, Dale Dye

SCENARIO : Jerry Belson

PHOTOGRAPHIE : Mikael Salomon

MONTAGE : Michael Kahn

BANDE ORIGINALE : John Williams

ORIGINE : Etats-Unis

GENRE : Drame, Fantastique, Romance

DATE DE SORTIE : 14 mars 1990

DUREE : 2h02

BANDE-ANNONCE

Synopsis : Un as des « pompiers volants », Pete Sandich, pilote d’élite et casse-cou invétéré, accepte d’arrêter son activité trop risquée sur les instances de sa compagne Dorinda. Il s’envole pour une ultime mission au terme de laquelle il ne reviendra pas : en tentant de sauver son ami Al d’une mort certaine, il provoque l’explosion de son avion. Quelques mois plus tard, il se réveille dans une forêt carbonisée ou l’attend une femme tout de blanc vêtue. Cette bonne fée lui annonce qu’il est mort et le renvoie sur Terre avec une mission : suivre et favoriser l’apprentissage d’un jeune pilote de l’air. Mais celui-ci est amoureux de Dorinda, qui n’a jamais réussi à faire le deuil de Pete…

De tous les films de Steven Spielberg, voilà bien le plus sous-estimé à défaut d’être le moins connu. Une injustice à réparer d’urgence, tant sa quête de simplicité et d’émotion pure en fait un film-charnière.

Réussir à faire compliqué n’a rien d’un exploit quand réussir à faire simple relève bien souvent de la gageure. Cette assertion-là, l’auteur de ces lignes la prend de plus en plus au sérieux, qui plus est à une époque dingue où la course à l’innovation technologique et aux budgets empathiques frise le lieu commun pour les studios hollywoodiens comme pour les cinéastes qui en sont les moteurs. A ce titre-là, la carrière de Steven Spielberg est d’autant plus la cible idéale que l’actualité ciné du moment crée la surprise sur celui dont la mise en scène, y compris dans des scènes centrées sur des dialogues ou des observations simples, a toujours lâché les chiens en matière de virtuosité, réinventant son cadre et son découpage par une sophistication des plus prégnantes. Suite logique d’une triple excursion du cinéaste aux confins de sa propre cinéphilie (le film d’investigation avec Pentagon Papers, le puits de culture geek avec Ready Player One et le musical avec son étourdissant remake de West Side Story), l’émouvant The Fabelmans révèle surtout un Spielberg des plus modestes, conscient de devoir peaufiner à merveille toute la dimension intime du récit pour que l’émotion puisse affleurer sans effort de la part de la caméra et des cadres. Pur film d’acteurs et de narration, donc, ne cherchant nullement à recourir au pouvoir du cinéma pour transcender une scène du quotidien mais à l’exploiter comme outil narratif pour asseoir ce pouvoir qui lui est propre. Conquis par cette proposition, on l’est surtout parce que Spielberg n’avait jamais à ce point-là ouvert les portes de sa propre enfance, éclairé les fondations de sa passion et osé une telle mise à nu. Enfin, presque, si l’on se souvient que certains de ses films – pas forcément les plus récents – avaient déjà creusé la nostalgie du bonhomme pour des genres simples, des figures romanesques codifiées et des canevas intimes où le spectaculaire se plaçait en retrait. Et là, pour le coup, il est grand temps de reparler d’Always.

Tragique destinée que celle de ce film trop méconnu, à l’époque plus ou moins boudé parce que coincé entre le carton cosmique d’Indiana Jones et la Dernière Croisade et le cauchemar en croûte kitsch de Hook, et qui, à bien des égards, apparaît comme le film le plus sous-estimé de Spielberg. Pas forcément le moins aimé – il a ses défenseurs – mais en tout cas le plus confidentiel, celui dont on ne parle presque jamais, moins par honte que par désintérêt. Reconnaissons toutefois ne pas être surpris qu’Always, au-delà de son relatif échec au box-office, ait pu avoir un impact moindre sur les exégètes de Spielberg et une place des moins classieuses dans le parcours évolutif du cinéaste. On peut dire que le film se destinait à cette impopularité de par sa double nature. D’abord celle d’un projet avant tout intimiste qui faisait le choix d’encapsuler les deux motifs-clés du cinéma de Spielberg (la fracture du couple et le deuil au sens large) dans un matériau préexistant : celui d’Un nommé Joe, film de guerre plus ou moins démodé que réalisa Victor Fleming en 1943, dont Spielberg et son acteur Richard Dreyfuss avaient partagé le souvenir sur le tournage des Dents de la mer au point d’envisager d’en tourner un remake. Ensuite celle d’un hommage revendiqué de Spielberg aux films romanesques de son enfance, à savoir ceux dont la gamme d’émotions, basées sur l’épure et la retenue, se situe aux antipodes de ce grand spectacle à vocation technologique et galvanisante dans lequel le cinéaste est passé expert depuis si longtemps. Au-delà de son affiche prestigieuse réunissant Spencer Tracy et Irene Dunne, le film de Victor Fleming se rattachait très bien à cette définition, ce qui n’a pas empêché Spielberg de s’en écarter sur pas mal de points, aboutissant de facto à un résultat bien supérieur.

Informer le public américain – jeune et adulte – sur le rôle primordial des aviateurs dans le conflit mondial avait été l’objectif commun de Victor Fleming et de son scénariste Dalton Trumbo sur Un nommé Joe. Il en résultait ainsi l’histoire d’un pilote américain tué en pleine mission contre les troupes maritimes allemandes, et qui, une fois mort, revenait invisible pour surveiller les membres de son escadrille et surtout pour dire adieu à sa fiancée rongée par le deuil. L’humour bon enfant de certaines scènes et la bonne tenue de la mise en scène rendaient ce divertissement tout à fait estimable, quand bien même il était difficile de passer outre l’orientation patriotique et moralisatrice du récit, pour le coup liée à sa nature d’œuvre propagandiste financée en partie par le ministère de la Guerre. Always prend le contre-pied de son modèle tout en conservant son postulat de départ. Transposé à l’époque contemporaine, le scénario troque les pilotes d’avion de chasse contre des aviateurs combattants du feu (un cadre déjà moins enclin à la lecture idéologique), réécrit radicalement la finalité de la plupart des scènes (ce n’est pas en attaquant un porte-avions que le héros trouve la mort mais en tentant de sauver son meilleur ami d’une mort certaine), et surtout, en renouvelle l’enjeu sacrificiel avec une grande subtilité. Certes, là encore, celui qui prétend à sa place dans l’au-delà doit d’abord revenir sur Terre en tant que fantôme et mentor, pas tant pour transmettre son expérience à des jeunes recrues que pour leur servir de guide omniscient, toquant à l’âme des vivants de manière à les laisser interpréter ses paroles comme s’il s’agissait de leurs propres pensées. Un détail censé faire tilt chez le fan de Spielberg : au fond, le cinéaste n’a-t-il pas toujours donné l’impression de réaliser ses films sous l’œil attentif et invisible de ses maîtres à penser, en particulier lorsqu’il réalisait A.I. en se laissant guider par les choix artistiques de son ami défunt Stanley Kubrick ?

La première grande audace d’Always est à dénicher ici : loin de réactiver bêtement la morale judéo-chrétienne propre au film de Fleming (celle qui place le devoir et les obligations au-dessus de tout le reste), Spielberg fait avant tout acte de spiritualité sur un postulat en lien direct avec la pratique de son art, conscient que la nostalgie prend toujours le dessus pour cause d’omniprésence d’un passé qui le conditionne. Et parce qu’il demeure collé à un protagoniste réduit au rang d’observateur patient et incapable d’interagir avec les vivants, son film prend le risque – mesuré et assumé – de susciter la frustration chez son audience, fuyant le torrent lacrymal attendu au profit d’une douce et apaisante mélancolie. Même la musique de John Williams est ici inhabituellement discrète, sans thème clairement identifiable qui viendrait se détacher du reste de la bande-son : à l’image du héros vis-à-vis de ceux qu’il revient visiter, elle se contente d’accompagner le film, d’en guider à distance le cœur narratif et émotionnel sans s’imposer de façon ostentatoire. Point de fibre gnangnan ni de guimauve pleurnicharde dans Always, juste une conscience forte chez Spielberg de devoir aborder les thèmes antédiluviens du courage et du sacrifice par moyen détourné, via la posture désenchantée d’un personnage souffrant intérieurement de se voir supplanté par un autre (dans son travail comme dans sa vie privée) et d’un spectateur frustré de devoir contenir ses larmes au profit d’une approche plus intériorisée d’un récit à la croisée de la tragédie et du romantisme. Soit exactement l’inverse de ce que fera Jerry Zucker quelques mois plus tard sur Ghost, quasi-décalque d’Always en milieu urbain dont le sentimentalisme surabondant, le surnaturel formel et le goût exacerbé du spectaculaire lui assureront le succès à défaut de la subtilité.

Vus sous un certain angle, Always comme le troisième volet d’Indiana Jones incarnent à eux seuls le second souffle que Spielberg recherchait après une décennie de films à grand spectacle lui ayant permis de réaliser ses fantasmes de gosse cinéphile. Le cinéaste n’hésitant pas à reconnaître que la maturité lui est venue sur le tard, il n’est pas étonnant de trouver dans ces deux films un premier signe de rupture. En effet, là où les héros de ses films ne cessaient en général de défier l’adversité pour aller au bout d’une obsession frisant la pathologie, il les place cette fois-ci face à un choix cornélien : tutoyer l’échec ou la mort en fonçant tête baissée vers leur objectif (celui de toute leur vie), ou être métaphoriquement libérés en faisant le dur choix du renoncement. Qu’il s’agisse d’un Indiana Jones contraint de renoncer au Graal pour que son père le sauve, d’un aviateur décédé conscient de devoir laisser l’être aimé voler vers un autre avenir que le sien, ou même d’un milliardaire mégalo acceptant in fine d’abandonner sa création entre les mains de ses créatures (Jurassic Park), l’idée est la même : extraire quelque chose de positif et de serein au travers d’un abandon symbolique, pour le coup relié à ce mantra très américain du « laisser aller ». S’il n’embrasse pas encore pleinement cette maturité qui sera sienne dès la sortie de La Liste de Schindler quatre ans plus tard, Spielberg fait en cette année 1989 la démonstration d’un regard mûri, réfléchi, puisant dans la retenue douce-amère et l’embellissement des émotions humaines un nouvel axe philosophique, voué à aller de l’avant tout en sachant pertinemment que le passé ne s’efface pas.

Le passé se fait si prépondérant dans Always qu’il en vient à se propager au travers de détails qui d’ordinaire passeraient inaperçus. D’abord une chanson, en l’occurrence le magnifique Smoke gets in your eyes du groupe The Platters, que Spielberg utilise en tant que clin d’œil à Irene Dunne (actrice du film original) qui l’interprétait dans Roberta de William A. Seiter en 1935, et qui sert ici de leitmotiv mélancolique aux plus belles scènes entre Pete (Richard Dreyfuss) et Dorinda (Holly Hunter). Ensuite la visualisation du fameux « au-delà » : plus question d’un « paradis des pilotes » dirigé par Lionel Barrymore où l’on marche sur un épais sol nuageux, et place à une clairière verte dans une forêt détruite par le feu (c’est trop irréel pour être vrai) et transformée tout à coup en un vaste champ de blés qui crée chez le héros une résurgence de ses origines de pilote. Trait d’union idéal entre le mémoriel et l’onirique dans un espace édénique que Peter Jackson reprendra tel quel pour certaines scènes de Lovely Bones, et à l’épicentre duquel figure le spectre bienveillant du cinéma d’antan en la personne d’Audrey Hepburn, impériale et divine dans le tout dernier rôle de sa carrière. Enfin l’omniprésence de l’envol par le biais de l’avion, motif spielbergien par excellence qui, de 1941 à Tintin en passant par Empire du Soleil, Hook et surtout Arrête-moi si tu peux, constitue un vecteur d’aspiration autant que d’appréhension, reliant le rêve de l’élévation à la peur de la destruction. De par ses impressionnantes séquences aériennes, aussi millimétrées en matière de découpage que filmées sans recours aux CGI, Spielberg joue au yoyo entre ces deux émotions bien plus consubstantielles qu’elles n’en ont l’air.

Notons aussi que, dans un film où la légèreté est de rigueur pour garder équilibré le taux de gravité, Spielberg déploie un sens de l’humour très prononcé. D’un côté, ça use d’un fort penchant pour le comique de situation à effet immédiat, comme en témoignent ces bavardages sous hélium ou ces dégâts causés par tout un tas de matières (traces de cambouis ou largage d’eau rougeâtre). De l’autre, ça pratique la citation (parfois auto-) avec gourmandise. En vrac : un chat nommé Linda Blair, une télévision qui affiche un extrait du Saturday Night Live avec Dan Aykroyd (acteur principal de 1941), une imitation de John Wayne confondue avec celle d’Henry Fonda (ou l’inverse ?), un bruitage très caractéristique de Star Wars lorsque Dorinda affronte le feu aux commandes de son avion dans la dernière demi-heure (soyez très attentifs à la bande-son) et même un salut vulcain lâché en guise de sarcasme. Sans parler des deux extrémités du récit : le plan d’ouverture revisite de façon détournée la menace croissante du requin des Dents de la mer par un jeu malin sur la profondeur de champ, tandis que celui de clôture fait rejaillir le souvenir de la piste d’atterrissage des extraterrestres lors du climax nocturne de Rencontres du troisième type. Mais dans tous les cas, le cinéaste s’amuse parce qu’il se met au diapason de la légèreté communicative – pour ne pas dire contagieuse – de ceux qu’il dirige. Les acteurs, tous des pros de l’acting en plein état de grâce, font en l’occurrence preuve d’une liberté de jeu vraiment inédite, un peu comme si Spielberg les choyait en les laissant libres d’improviser leur rôle comme bon leur semble – les anecdotes de tournage glanées ici et là vont d’ailleurs dans ce sens. Richard Dreyfuss a rarement été aussi émouvant, Holly Hunter incarne le romantisme à fleur de peau, John Goodman déroule tout le champ lexical de la bonhomie, et même quelques visages familiers alors dans leur premier rôle notable – de Brad Johnson à Marg Helgenberger – ne cessent de donner raison à la démarche d’un cinéaste désireux de creuser les caractères, d’en révéler les nuances chaleureuses au détour d’un cadrage ou d’une réplique, de faire preuve de tact et de légèreté dans sa peinture des rapports humains.

Et au-delà du scénario et des personnages, Spielberg prouve encore à quel point il fait partie de cette race de cinéastes nés avec une caméra dans l’œil. La modestie dont il fait ici preuve a quelque chose d’infrasensible, visant à faire naître la fulgurance de la maîtrise du low profile. Très peu de symbolique signifiante dans la mise en scène – un domaine dans lequel son œil savant est passé maître – mais des cadres superbement élaborés où la cohérence de l’angle choisi et la logique du mouvement de caméra adopté font à chaque fois sensation. Mise en valeur parcellaire des personnages par un simple détail, à l’image du sifflotement d’un Pete en plein vol ou d’une Dorinda en robe de mariée que l’on découvre d’abord par ses escarpins qui descendant d’un escalier en faisant reculer les pieds des autres. Gestion magistrale de la scénographie et des jeux de regards lorsque s’amorce la discussion implicite entre les vivants et les morts : généralement filmé de face, Pete regarde dans la même direction que Ted (dont il accompagne l’apprentissage) ou reste positionné à côté d’une Dorinda cadrée de profil (parce que désormais tournée vers un autre avenir), et ce jusqu’à un long plan fixe où il fait ses adieux à Dorinda, fixant comme elle la direction des étoiles (l’au-delà pour lui, un avenir radieux pour elle). Travail de chef op’ époustouflant, ici signé par un spécialiste de l’eau et du feu (Mikael Salomon, à l’époque déjà Abyss et bientôt Backdraft), qui alterne éclairages bleutés et couleurs chatoyantes pour épauler au mieux la narration visuelle de Spielberg et la dimension spirituelle au cœur de ses enjeux… Au vu de cette virtuosité discrète mais extraordinairement tangible, l’expérience émotionnelle que constitue Always finit par avoir raison de la moindre critique. Hors de question d’y voir un opus mineur, ni même une parenthèse éphémère, et encore moins une erreur de parcours, tant la pureté, la magie et l’art de l’épure qui le caractérisent confinent à la rareté. Ce qui est simple n’a pas de prix dès lors que c’est beau à voir et à vivre. Et on insiste encore : rien n’est plus difficile que de réussir un film « simple ».