Intro

© Rue des Archives / BCA

« Claude Lelouch, retenez bien ce nom, vous n’en entendrez plus jamais parler… »

Cette phrase, qui inaugurait la critique du Propre de l’homme par les Cahiers du Cinéma en 1961, se voulait prophétique. Elle prouva finalement que, comme trop souvent, la clique des Cahiers avait tout faux dans ses prévisions. Que l’on soit fan sincère ou détracteur compulsif du cinéma de Claude Lelouch, cela fait déjà plus de cinquante ans que le cinéaste continue de tourner à vitesse régulière, bravant les vagues de la critique pour mieux aller à la rencontre du public. Depuis la découverte accidentelle de Quand passent les cigognes de Mikhail Kalatozov au cours d’un voyage à Moscou, c’est dire si le bonhomme aura vécu avec le cinéma dans la tête comme on a besoin d’oxygène pour les poumons, avec un parti pris risqué mais ô combien vénérable : faire du cinéma en même temps qu’on en apprend les bases et les rouages. Quatre-vingt ans au compteur, plus de cinquante films sur un CV que beaucoup doivent lui envier, deux Oscars, quelques Golden Globes et une célèbre Palme d’Or sur l’étagère, sans oublier une réputation de grand auteur vénéré à l’internationale par tant de cinéastes, allant de Sydney Pollack à Quentin Tarantino en passant même par Stanley Kubrick, Steven Soderbergh et même William Friedkin (qui aura même choisi Amidou pour Sorcerer après l’avoir vu dans La vie, l’amour, la mort). Et pourtant, rien n’y fait : entre Lelouch et la sphère cinéphile française, les clivages analytiques et intellectuels n’ont toujours pas perdu en intensité, d’autant que ses derniers longs-métrages se font de moins en moins médiatisés et de plus en plus conspués avec le temps.

Ne vous est-il jamais arrivé, au cours d’une discussion entre cinéphiles, de voir tout le monde faire la grimace ou les gros yeux lorsque vous prononciez le mot « Lelouch » dans une phrase ? Bien sûr que si – l’auteur de ces lignes en sait d’ailleurs quelque chose… Qu’est-ce qui pose réellement problème avec Lelouch ? Sa naïveté assumée ? Son trop-plein de stars Paris Match et de musique pompière ? Son « amour de l’amour » au milieu d’un amas de tautologies mièvres ? Son art du dialogue too much ? Son rejet catégorique de la Nouvelle Vague (selon lui, « une révolution pour les chefs opérateurs, pas pour les cinéastes ») ? Sa mégalomanie explosive qui se bercerait d’illusions sur son propre travail ? Sa prétention survoltée allant jusqu’au fait de parler souvent de lui à la troisième personne ? Après avoir épuisé la filmo lelouchienne, on en tire trois constats : 1) il y a du vrai et du faux dans cette liste de reproches, 2) c’est souvent moins le film que le cinéaste (voire la personne) qui est attaqué, 3) attraper sa filmo en vol sans l’avoir entamée à partir du début revient à passer à côté de beaucoup de choses. Et on s’en rend bien compte, dédaigner le cinéaste d’Un homme et une femme pour mille et une raisons s’avère assez facile – et donc faussé – lorsque l’on a vu à peine un ou deux de ses films (et pas forcément les plus représentatifs de sa sensibilité). Or, à partir du moment où l’on fait l’effort de lire entre les lignes et de mettre en parallèle deux évolutions (celle d’une carrière et celle d’une vie, ici totalement liées) pour mieux disséquer la construction d’un style à part entière, l’impression s’avère très différente. On en vient même à considérer Lelouch non pas comme un génie (n’exagérons rien !) mais clairement comme un cinéaste incompris et malgré tout majeur, dont la carrière est en soi un film passionnant.

L’objectif de cette très longue rétrospective n’est donc pas tant d’adresser un mea culpa à un cinéaste que l’on aura pu parfois dénigrer par le passé (même s’il y a quand même un peu de ça…), ni même de réhabiliter la plupart de ses films ou de bousculer certains de nos aprioris (car certains d’entre eux n’auront pas disparu après coup), mais plutôt de parcourir en détail une carrière tellement vaste et intimement liée à son cinéaste qu’il est apparaît indispensable de ne pas l’appréhender de façon parcellaire afin de se bâtir un jugement ferme. Une carrière où chaque film constitue une étape de plus sur un trajet vers l’inconnu, impliquant autant de bons moments que de mauvais, et où le fait de suivre un cinéaste qui se découvre va de pair avec celui de suivre un être humain qui se construit. Et comme nous avons ici affaire à un cinéaste ayant traversé plusieurs décennies et utopies qui auront jalonné son parcours, ce long retour en arrière permettra en même temps de replonger dans les coulisses de l’Histoire, et pas seulement celle du 7ème Art… Alors, une fois de plus, comme dirait Lelouch lui-même : tournez manège, et que le spectacle commence !

1960

LE PROPRE DE L’HOMME

France – 1960 – 1h30

Ce n’est désormais plus un secret pour personne : les débuts de Lelouch réalisateur en 1960, ce fut la cata. Un désastre si violent que le cinéaste ira jusqu’à détruire lui-même le négatif et les trois seules copies existantes du film deux ans après sa sortie éphémère (celui-ci tiendra à peine une semaine dans un petit cinéma d’art et essai de Paris !). De ce fait, il n’est plus possible aujourd’hui pour qui que ce soit – y compris Lelouch lui-même – de visionner ce premier essai totalement raté qu’était Le propre de l’homme. Toutefois, l’historique du film et les souvenirs du cinéaste permettent d’y démêler ce qui a pu clocher dès le début et de voir ainsi se dessiner les premiers pas d’un style en mutation patiente… Fort d’un parcours solide en tant que caméraman d’actualités (notamment au Service Cinéma des Armées, où son efficacité et sa rapidité d’action firent sensation), le jeune Claude Lelouch se sentit alors prêt à passer le cap du premier long-métrage de fiction. Avec dix mille dollars issus de la télévision canadienne, il créa en 1960 sa société de production Les Films 13 et se lança très rapidement dans le tournage du Propre de l’homme, sur lequel il occupa les postes de réalisateur, producteur, scénariste et même acteur !

Lelouch qui fait l’acteur : voilà un détail qui a son importance, car il détermina à lui tout seul l’échec absolu du film. Dans son idée de suivre la première journée d’un couple à travers les rues de Paris, Lelouch partait de l’idée suivante : c’est en posant leur regard sur les autres que cet homme et cette femme finissaient vraiment par se découvrir eux-mêmes. Encore riche de son expérience comme caméraman d’actualités, le cinéaste opta pour un tournage-guérilla où l’improvisation et le jeu avec la foule furent exclusifs, tout en donnant lui-même la réplique à sa compagne Janine Magnan. On voit bien ce qui l’intéressait : faire du cinéma-vérité au sein d’une fiction, où le réalisateur baserait toute sa mise en scène sur sa façon à lui de jouer la comédie. Novatrice en l’état, cette bonne idée aura finalement été la pire de toutes. En voulant à la fois jouer, diriger et filmer en direct sans se baser sur un scénario établi en amont, Lelouch aura accumulé toutes les erreurs possibles par excès de prétention, aboutissant in fine à un résultat calamiteux. Il suffira alors d’une projection désastreuse à la Cinémathèque française pour que le cinéaste se retrouve au bord de la faillite. Outre le mépris total de la critique, Lelouch devra même endurer le décès de son père quelques jours plus tard… Bref, au début, tout va mal. Et ce n’est que le début…

L’AMOUR AVEC DES SI

France – 1962 – 1h25

Désormais couvert de dettes, Lelouch se retrouve de nouveau sous le coup d’un nouvel échec : adapté d’un scénario de Jean Fougères, La vie de château verra son tournage arrêté au bout d’une semaine par manque d’argent et absence d’une vraie trame. Dur. Son salut viendra des fameux « scopitones », ces petits films musicaux dont il deviendra en quelques années l’un des plus créateurs les plus branchés, remboursant ainsi toutes ses dettes et découvrant au passage la force capitale de la musique dans un film. Jusqu’en 1962, année durant laquelle le cinéaste revient au cinéma avec son premier film officieux L’amour avec des si. Tourné en deux semaines façon système D avec l’argent gagné par Lelouch sur les scopitones, ce petit film ne sortira finalement qu’en Suède, où il fera d’ailleurs un tabac après son passage dans un festival et ira même jusqu’à recevoir l’approbation d’Ingmar Bergman en personne. D’ailleurs, l’avis réel de Bergman sur le film vaut son pesant de cacahuètes : « C’est un film raté, mais c’est un grand cinéaste qui l’a fait ». En revoyant le film a posteriori, on ne peut que comprendre ce jugement.

Basé sur une anecdote bien réelle de Claude Lelouch, ce road-movie sur les routes enneigées de la Côte d’Opale se veut une réflexion malicieuse sur les apparences et le qu’en-dira-t-on. Tout part d’une situation hitchcockienne en diable : un homme prend une jeune femme en stop, et à la radio, on annonce l’évasion d’un violeur sadique dont le signalement correspond en tous points à celui du conducteur. Et si c’était vrai ? Et si cette femme cachait quelque chose ? Et si tout ceci n’était que le début d’une histoire d’amour ? Et si ceci, et si cela… ? Pas de doute, le film avait bien choisi son titre. Mais cette suite de possibilités se répercute hélas sur un film qui aurait dû gagner à resserrer sa narration à double fond. Lorsqu’il s’attarde sur ses deux acteurs en jouant sur l’ambiguïté de leurs regards, le cinéaste marque de sacrés points. Mais lorsqu’il tente de jouer l’esquive pour désorienter, ses effets convainquent moins. Lelouch aura beau insister sur le fait que le vrai sujet du film est l’impact de la radio (qui essayait à l’époque d’imiter la télévision), on en arrive à être un peu éjecté du récit à force de voir des informations de radio transformées en images (lorsque le héros écoute une chanson des Brutos, Lelouch case ici un de leurs scopitones dans le montage). Et les cassures narratives s’enchaînent alors, avec une course hippique, des photos de faits divers, des images mentales sur le D-Day, et même un micro-trottoir de Jacques Martin qui interroge les passantes sur le viol devant un cinéma qui diffuse Les Vierges de Jean-Pierre Mocky !

D’un bout à l’autre de son récit, Lelouch tente des choses, mais balbutie encore comme un élève de la Nouvelle Vague qui ferait joujou avec le montage, moins par souci d’expérimenter quelque chose de neuf que par souci de prouver à tout prix qu’il a de l’audace à revendre. Comme l’a bien souligné Bergman, on sent en permanence un vrai grand cinéaste derrière la caméra (la mise en valeur des paysages côtiers et les cadrages sophistiqués le prouvent), mais on sent aussi un jeune débutant qui veut trop en faire par peur de ne plus jamais pouvoir faire de film, et qui, par moments, dérape. L’utilisation ironique d’une chanson d’amour sur une course-poursuite rallongée et montée n’importe comment, la distinction profondément naïve et maladroite entre la méchanceté et la maladie au détour d’un dialogue, le montage parallèle absurde entre le débarquement des Alliés et une femme qui court entre les blockhaus, la description sonore des pensées de l’auto-stoppeuse sous forme d’une comptine ridicule qui dérive vers la reproduction sexuelle (!), un bon paquet de conneries dans les dialogues (« Le viol est une invention féminine »), des effets de zooms avant/arrière qui se calent sur la respiration du héros, des plans qui se répètent, etc… Des gaffes, L’amour avec des si en compile un grand nombre. Il n’en reste pas moins un essai attachant, duquel les plus attentifs pourront extraire les prémices de films comme Roman de gare ou Chacun sa vie.

LA FEMME SPECTACLE

France – 1963 – 1h24

« De tous les films que j’ai faits, c’est celui dont j’ai le plus honte. En acceptant cette commande sans en deviner le piège, j’ai trahi ce que j’aimais le plus au monde : les femmes et le cinéma »… À travers ces deux phrases expédiées dans son docu D’un film à l’autre, Claude Lelouch fait clairement comprendre que La femme spectacle – seul et unique film de commande de sa carrière – n’est pas un film sur lequel il (lui) faut s’attarder. On le comprend au vu de cette œuvre problématique, assimilable à un brûlot ultra-misogyne que Pierre Braunberger – l’un des producteurs de la Nouvelle Vague – lui aura proposé suite au succès de L’Amérique insolite de François Reichenbach. Le principe est ici le même que pour ce dernier : explorer un sujet d’étude dont il s’agit de capturer la part d’insolite. Les femmes étant son sujet de fascination préféré, Lelouch embraye donc sur une idée pour le moins osée : filmer les femmes qui ne lui font pas envie, qui lui font peur ou qui le dégoûtent, sous la forme d’un gros délire hétéroclite où les passages documentaires alterneraient avec des sketchs entre Jean Yanne et Gérard Sire. Sauf que le mélange fiction/réalité, aussi culotté soit-il, doit ici se coltiner un regard obscène sur la gent féminine, la prostitution et les travestis. En matière de dérapage, Lelouch battait donc ici tous les records.

Selon certaines rumeurs, Lelouch aurait réalisé un mondo sans s’en rendre compte. On confirme. L’action des sécateurs de la censure y aura été pour quelque chose : d’une durée initiale de 2h15, le résultat fut amputé d’une cinquantaine de minutes (des scènes-chocs d’une rare obscénité, paraît-il) et intégra une voix off débitant un commentaire puissamment débile avec un premier degré à peine croyable. D’où cette vraie-fausse expérience de cinéma-vérité où la « femme-objet » devient un rat de laboratoire disséqué avec un ton réac au possible. Ainsi donc, le spectacle d’une femme qui accouche est « le plus pathétique qui soit », la femme banale veut à tout prix être une femme fatale calquée sur le mythe Bardot (ah bon ?), les grands magasins ont été inventés pour elle (sic), la chirurgie esthétique est gage de perfection (« Comme la chrysalide devient papillon, un masque aux lignes plus harmonieuses sort du masque rectifié »), la femme moche devient meurtrière en voyant une jolie femme dans les bras de celui qu’elle convoite (ce qui nous vaut un surréaliste champ lexical de la jalousie en voix off !), l’intelligence féminine est dangereuse, un défilé de mannequins permet de distinguer les « pieds intelligents » des « pieds bêtes », on organise des concours de « Miss Spaghetti » et de « Miss Sourde-Muette », les prostituées s’exhibent parce qu’elles aiment ça, les strip-teaseuses sont d’obscènes communistes qui aimeraient voir les ouvriers gagner autant d’argent qu’elles, et les travestis zonant dans les bars interlopes de Paris sont des dépravés qui doivent être soignés… Tant d’âneries douteuses pour le plaisir des yeux et des oreilles, ça fait un drôle d’effet !

Bombardé de gimmicks formels et expérimentaux qui ne servent à rien, ce gros délire schizo impose un choix cornélien : hurler au scandale par pur réflexe moral ou rire nerveusement des conneries qu’il tente de nous faire avaler. Histoire d’être cohérent avec l’esprit du mondo (catégorie de films racoleurs représentant des ignominies grotesques avec une approche pseudo-documentaire), on opte pour la seconde option. C’est même d’autant plus facile qu’une pirouette assez roublarde en arrive à sauver le film. En effet, dès l’intro, Jean Yanne et Gérard Sire – présentés comme les vrais réalisateurs du film – tentent un générique parlé sous la pluie avec un sacré je-m’en-foutisme (genre « On s’en fout du titre, il ne veut rien dire ! », « On dit cinéma-vérité parce que ça marche toujours d’improviser ! », « Le réalisateur n’est même pas connu », etc…). On repère là une astuce que Lelouch reprendra souvent dans ses futurs films : jouer avec sa propre image comme avec l’artifice de sa mise en scène. Depuis, Lelouch tente à tout prix de faire oublier ce film. Avis aux cinéphiles en quête de raretés embarrassantes : voici un Graal inespéré… et inestimable !

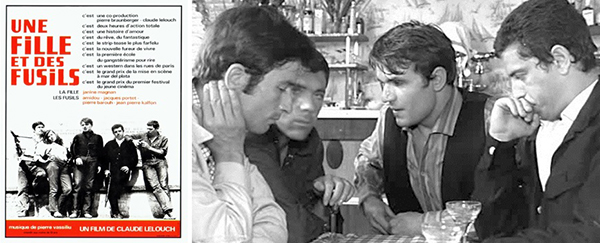

UNE FILLE ET DES FUSILS

France – 1964 – 1h44

Lorsqu’on le questionnait sur ce qu’il aurait fait s’il n’avait pas réussi à percer dans le cinéma, Lelouch disait volontiers qu’il aurait pu devenir un voyou. Drôle de coïncidence quand on sait que le premier « succès » de sa carrière narre les aventures d’une petite bande d’ouvriers cinéphiles qui décident de devenir gangsters en utilisant les films qui les ont marqué – surtout les westerns et les polars avec James Cagney – comme base d’apprentissage. Une façon comme une autre pour Lelouch d’asseoir son amour immodéré pour le cinéma en évoquant par voie détournée le jeune cinéphile illuminé qu’il était dans son enfance, et qui, à force de se gaver de films au lieu d’aller à l’école, ne distinguait plus le rêve de la réalité. Improvisé en trois semaines avec Janine Magnan (ici dans le rôle d’une sourde-muette) et quatre amis aussi autodidactes que lui (Jean-Pierre Kalfon, Pierre Barouh, Jacques Portet et Amidou), Une fille et des fusils constitue au final une étape décisive dans la carrière de Lelouch, inaugurant cette longue liste de films de potes drôles et décomplexés comme Smic, Smac, Smoc ou L’aventure c’est l’aventure – dont il constitue d’ailleurs un brouillon assez évident.

C’est peut-être la seule fois où un film de Lelouch donnait l’impression de transpirer la Nouvelle Vague par tous les trous du celluloïd : pas de dialogues écrits à l’avance, des acteurs débutants, un tournage-guérilla, un sujet anticonformiste et gorgé de cinéphilie, un Paris filmé comme chez Jacques Rivette (amusante scène de visite parisienne où l’on communique en écrivant sur les murs), un effet de mise en abyme qui intègre un tournage de film dans le film, la voix off d’un Gérard Sire qui semble taper le scénario à la machine, etc… La différence venait du regard amusé et naïf que Lelouch posait alors sur des personnages qui l’étaient tout autant, d’où ce résultat assez instinctif qui prenait d’abord racine dans la comédie pure avant de basculer dans le drame lors de l’enlèvement raté d’un sosie de Brigitte Bardot. Jusqu’à un épilogue tragique que Lelouch voulait moral. À noter qu’il existait une autre fin, moins tragique, qualifiée de« pirouette minable » par le réalisateur (on y découvrait que le film entier n’était que le rêve d’un prisonnier), que Pierre Braunberger lui avait réclamée pour des raisons purement commerciales… Avec Une fille et des fusils, le cinéaste faisait encore ses gammes en douceur, mais réussissait au moins à toucher le public avec un petit objet sincère et sans prétention qui lui parlait. Tel sera dès lors son credo tout au long d’une carrière en dents de scie : lire l’échec comme une victoire déguisée, et se servir de lui pour avancer.

LES GRANDS MOMENTS

France – 1965 – 1h25

Une fille et des fusils avait-il sérieusement besoin d’une suite ? Vu son épilogue, on en doute fort… Toujours est-il qu’en sortant de ce petit succès public, Lelouch se retrouve encouragé par Pierre Braunberger à tourner un film bien plus ambitieux. Le réveil sera plus que brutal : en reprenant la même équipe de comédiens (lesquels jouent ici des rôles sensiblement différents) pour décliner le même concept sous la forme d’une parodie de James Bond (un genre très en vogue à l’époque), Lelouch commettait là ce qu’il juge encore aujourd’hui comme étant la pire erreur de sa carrière, le plus raté de tous ses films. D’autant plus raté qu’il bénéficiait là de gros moyens et utilisait pour la première fois le Scope pour mettre en valeur l’action. Mais hélas, une bonne enveloppe budgétaire et une bonne idée de départ, ça n’a jamais suffi à faire un bon film.

On ne peut rien dire de précis sur Les grands moments, si ce n’est quelques informations glanées ici et là dans les interviews de Lelouch : à première vue, le film comprenait quelques bancs-titres qui interpellaient le spectateur sur un mode potache (du genre « vous comprendrez la raison de cette scène de bagarre dans cinq minutes »). Mais là encore, tout porte à croire que le résultat était plus proche d’un brouillon que d’un vrai film, un peu comme si Lelouch continuait de pratiquer le cinéma comme on tenterait de faire une expérience de chimie les yeux bandés dans un laboratoire. Le cinéaste avait même tellement honte de son film qu’il aura été jusqu’à débourser un million de francs un an plus tard pour en racheter les droits, afin qu’il ne soit jamais montré. Selon la rumeur, il aurait même détruit le négatif après avoir assisté au rejet absolu de tous les distributeurs sollicités. C’est d’ailleurs en sortant d’un de ces rendez-vous qu’il décidera un soir de prendre sa voiture, roulant à 200 km/h en direction de Deauville, totalement déprimé et à deux pas du suicide. Arrivé à Deauville vers trois heures du matin, il s’endormira dans sa voiture face à la plage… Mais avant d’aller plus loin, il est temps d’ouvrir une parenthèse…

… POUR UN MAILLOT JAUNE

France – 1965 – 20min

À l’époque tricard dans la profession pour cause d’un enchaînement de bides désastreux (avec celui des Grands moments comme point d’orgue), Claude Lelouch se retrouva privé de fictions et, plus encore, menacé à nouveau d’une faillite de sa société qui prendra effet à la fin de l’année 1965. Le cinéaste n’avait donc que quelques mois devant lui pour trouver une solution au problème, et ce fut au travers d’une commande du directeur du Tour de France, Jacques Godet, qu’il trouva le moyen de sauver sa société de production en un temps record. Le voilà ainsi de nouveau dans la peau d’un caméraman d’actualités, lancé sur les routes du Tour de France en juillet 1965 pour enregistrer sur pellicule ce qui reste autant un événement sportif qu’une fête populaire. Lelouch avait alors pour consigne principale de réussir à capturer ce que le Tour pouvait avoir d’insolite, et en conséquence, son choix de rester focalisé sur tout ce qui ne relevait pas de la compétition s’est avéré être l’angle idéal.

Certes, dans la mesure où le film était financé par les sponsors du Tour, la caméra de Lelouch prend très souvent le soin de s’attarder sur les marques portées par les coureurs. Pour autant, tout ce que touche le Tour de près ou de loin et que les médias tendent à conserver en arrière-plan se retrouve ici habilement condensé, du travail des médecins jusqu’aux réactions des gens postés sur le bord des routes, en passant par la coordination des équipes et le ravitaillement des coureurs, le tout avec un regard objectif et dépourvu du moindre commentaire. Le seul détail un peu étrange que l’on pourrait relever concerne l’utilisation de la couleur (une première pour Lelouch), qu’il alterne ici avec des scènes en noir et blanc sans que le changement d’un format colorimétrique à l’autre ne soit clairement justifié. Un petit détail qui n’altère en rien la satisfaction de découvrir le Tour de France autrement qu’au travers des commentateurs pesants de France 2 et des éternels remous médiatiques sur le dopage des cyclistes.

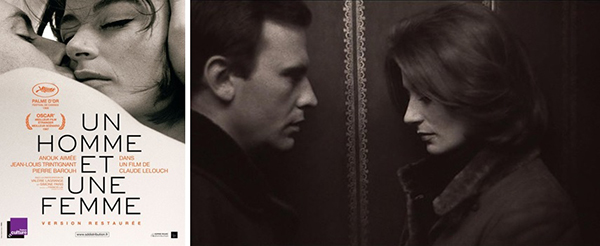

UN HOMME ET UNE FEMME

France – 1966 – 1h42

… et tout à coup, le soleil se lève sur les planches de Deauville. Il est six heures du matin, Claude Lelouch se réveille dans sa voiture, et aperçoit une femme et son enfant sur la plage. En s’avançant lentement vers eux, l’histoire d’Un homme et une femme lui vient en tête. Demi-tour. Le cinéaste griffonne tout le scénario dans un bar, rentre fissa à Paris et tente alors l’impossible pour tourner le film qui lui donnera enfin le succès et (surtout) une carrière. Palme d’Or à Cannes, deux Oscars, triomphe planétaire, duo vedette élevé au rang de couple mythique, bande-son surchargée de chabadabadas… Tant d’éloges, mais était-ce mérité ? Chacun jugera… Ce qui ressort aujourd’hui de ce film est malgré tout un constat un peu amer : là où Lelouch désigne Un homme et une femme comme étant sa vraie naissance en tant que cinéaste et ses cinq précédents films comme étant des expériences de laboratoire qui n’auraient jamais dû sortir, on préfèrera considérer qu’il est encore en train d’apprendre son art. C’est d’ailleurs là davantage un fait qu’une opinion subjective, tant Lelouch n’a jamais caché que chacun de ses films était le brouillon du suivant. Mais le vrai miracle d’Un homme et une femme – car miracle il y a quand même eu – tient dans une question d’alchimie toute simple, en tout cas autant que ne l’est déjà le scénario du film.

Les facultés d’analyse sont d’entrée bannies par le minimalisme absolu du titre, lequel résume bien de quoi il va être question. On a souvent réduit le film culte de Lelouch à un canevas simple : deux personnages se rencontrent, ils tombent amoureux, ils s’aiment, puis se séparent, puis se retrouvent, puis se séparent à nouveau, jusqu’à leur étreinte sur le quai de la gare Saint-Lazare. En choisissant de tourner une histoire aussi limpide avec une caméra portée et des acteurs qui improvisent le dialogue en direct, Lelouch est bien en quête d’une vérité cachée, fugace et impalpable, relative à la magie de la rencontre amoureuse qui fait tout naître à partir du hasard et des surprises. Dans un sens, le cinéaste ne s’est pas trompé, puisque le film tient tout entier sur la prestation de ses acteurs pour enregistrer l’irrationnel à travers le rationnel. La retenue déchirante d’Anouk Aimée, la tendre virilité de Jean-Louis Trintignant, leurs retrouvailles sur une plage de Deauville filmée comme un paradis hors du temps, l’idéalisation de leurs métiers respectifs (le cinéma pour elle, la course automobile pour lui), les chansons de Nicole Croisille et de Pierre Barouh qui les accompagnent en fond sonore… On se souvient de tout ça. Mais on en oublie le principal : derrière la romance faussement légère se cache la gravité, insidieuse mais bien réelle.

Ce que l’on voit ici est un dialogue douloureux qui amorce une réconciliation avec la vie. Un homme et une femme, soit, mais avant tout deux êtres veufs, inconsolables, chez qui la mort devient une langue qu’ils sont les seuls à pouvoir parler et comprendre. Les instants les plus bouleversants du film tiennent là-dedans, dans ce jeu de regards et de phrases à demi-mots que la mise en scène de Lelouch, toute entière au service de la spontanéité du jeu et du cadre, arrive à rendre frémissant. Les images, elles aussi, jouent avec nous, alternant la couleur pour les extérieurs et le noir et blanc pour les intérieurs. Lelouch tirera profit de cette contrainte budgétaire afin d’intégrer les flashbacks dans l’action présente, créant ainsi du contraste par le biais d’un montage souvenir/réalité où ce que ressentent les personnages vaut plus que ce qui leur arrive – l’image et le son priment ainsi sur l’intrigue. En revanche, les textes de Pierre Barouh sur fond de la musique de Francis Lai gâchent la fête à force d’être plaqués sur les images et de leur donner le relief d’un clip (composer la musique avant d’avoir tourné un seul mètre de pellicule est en général une mauvaise idée). Peu importe : aussi inégal soit-il, le souvenir laissé par Un homme et une femme reste malgré tout durable. La signature lelouchienne n’a pas encore utilisé toute son encre, mais elle est enfin là, offerte ici au détour d’une citation de Giacometti : entre l’art et la vie, Lelouch choisira toujours la vie – pour lui le plus grand cinéaste du monde.

VIVRE POUR VIVRE

France – 1967 – 2h05

Gérer l’après-succès est un exercice sur lequel tant de cinéastes se sont cassé les dents. En la matière, Lelouch avait fort à faire pour espérer transformer l’essai d’Un homme et une femme, et la découverte de Vivre pour vivre – auréolé lui aussi d’un beau succès et d’un Golden Globe à sa sortie – provoqua mine de rien un sentiment partagé. Mais son origine n’est pour le coup pas celle que l’on pourrait croire. Sous l’impulsion du producteur Alexandre Mnouchkine, le cinéaste se lança à l’époque dans un projet relatant une chasse aux nazis en Amérique du Sud, mais le projet coula sec face au désistement de Jean-Louis Trintignant. N’ayant que trois semaines pour trouver une nouvelle histoire à tourner, Lelouch puisa logiquement son inspiration à une source qui n’allait plus jamais se tarir à partir de maintenant : sa propre vie. Par envie ou par urgence, le cinéaste ne manqua jamais l’occasion de se mettre en scène par voie détournée, d’utiliser le tournage d’un film pour exorciser ses soucis personnels ou pour susciter la désorientation sur son rôle de cinéaste. Là, en l’occurrence, c’est avec son image qu’il jouait : celle d’un type brillant dans son travail (il a du succès) mais minable dans sa vie personnelle (il mène une double vie amoureuse). Ajoutez à cela le fait que le cinéaste avait entamé pendant le tournage une relation secrète avec Annie Girardot (ici dans le rôle de l’épouse trompée !), et vous obtenez une sacrée équation…

Le choix d’un grand reporter comme protagoniste (ici joué par Yves Montand) était bien sûr adéquat pour aborder frontalement l’adultère (c’est plutôt facile pour quelqu’un qui voyage tout le temps !), mais aussi pour évoquer le paradoxe que Lelouch, lui-même ancien reporter d’actualités, devait déceler en lui. Comment avoir la force de prétendre vouloir rapporter la vérité (surtout celle des sentiments) quand le mensonge finit par prendre trop d’importance dans sa vie personnelle ? Or, si Vivre pour vivre peut se lire comme la confession d’un artiste qui aimerait bien se désintoxiquer, les solutions de mise en scène que Lelouch met ici en pratique sont assez contradictoires. Entre une musique romanesque de Francis Lai qui inonde la plupart des séquences (coupant ainsi parfois la parole aux acteurs) et un scénario qui s’attarde davantage sur les reportages du héros autour du monde (au Kenya, au Vietnam, etc…) que sur le triangle adultérin, l’énergie du montage emporte le cœur au lieu d’inviter à l’introspection. Une poignée de moments intimistes sont souvent là pour créer de superbes ruptures dans le récit (notons une très puissante scène de confession dans un train et un superbe monologue de Girardot), mais Lelouch reste trop attaché à la dimension aventureuse de son travail pour toucher du doigt ce sur quoi d’autres (Pialat ou Bergman, au hasard) auraient facilement consacré un film entier, sans jamais tenter l’esquive ou la légèreté.

De même, on a beau lui savoir gré d’honorer la définition de l’humanisme par Jean Renoir (« Tout le monde a ses raisons ») lorsqu’il s’agit de définir et de creuser des personnages dans une histoire (Lelouch a-t-il déjà réellement filmé des « méchants » dans sa carrière ?), le fait de donner à Yves Montand le rôle d’un homme minable (et miroir de lui-même, on le répète) en faisant en sorte de ne pas trop fissurer sa carapace lorsqu’il est mis devant le fait accompli sonne presque comme un aveu d’impuissance de la part du cinéaste. Ou alors, est-ce la preuve qu’il résiste encore à l’envie d’aborder la douleur – et sa propre vérité – de plein fouet ? La suite de sa longue carrière ne manquera pas de démontrer qu’il en était bien capable… En attendant, Lelouch confirme au moins les espoirs placés en lui depuis Un homme et une femme, et progresse encore dans sa façon d’exploiter le découpage et la bande-son pour raconter une histoire et susciter des émotions. Cela suffit amplement à rendre Vivre pour vivre très recommandable.

LOIN DU VIETNAM (film collectif)

France – 1968 – 1h56

À cette époque, la guerre du Vietnam faisait rage, et les voix se faisaient entendre pour la condamner fermement. Le projet collectif Loin du Vietnam avait ainsi pour qualité première de suivre ce vaste mouvement contestataire créé par de nombreux intellectuels français, lesquels condamnaient le conflit avec ténacité, que ce soit en invectivant l’intervention américaine ou en soutenant autant que possible le peuple vietnamien. C’est à la suite d’un appel d’Agnès Varda et de son ami Chris Marker que quelques-uns de ces intellectuels (dont plusieurs cinéastes) décidèrent alors d’utiliser le cinéma comme une arme supplémentaire pour relayer leur colère. Parmi eux se trouvaient Claude Lelouch, Alain Resnais, Joris Ivens, Michèle Ray, William Klein et même un Jean-Luc Godard alors sur le point de monter le fameux « Groupe Dziga Vertov ». Ce film de soutien solidaire en réponse à l’oppression ne dût d’ailleurs son existence qu’au soutien de nombreux artistes (dont Roland Topor et Jorge Semprun) et au bénévolat de nombreux participants. Sa sortie fut polémique : la presse se montra hostile, le public lui fit un triomphe, mais la mise à sac du Kinopanorama par un groupuscule d’extrême-droite en 1967 aura mis un point final à sa diffusion en salles.

Concrètement, le projet tient dans une idée politique exprimée dès les premières scènes : une guerre de riches (les États-Unis) contre les pauvres (les Vietnamiens). Souvent construite avec des segments tournés en 1966 (c’est-à-dire avant le début officiel du conflit vietnamien), cette compilation de points de vue objectifs et subjectifs tend presque à se vouloir prophétique dans ses arguments. On laissera bien sûr aux spécialistes de cette guerre le soin de valider ou non cette hypothèse, mais ce qui reste le plus en mémoire après coup est bien cette exhaustivité du contenu. Ici, Lelouch reprend une simple position de caméraman d’actualités, se contentant de filmer les manifestations en France avec ce style documentaire qui caractérisait ses tous premiers travaux. Formellement assez limité, son travail n’est clairement pas ce qui retient l’attention ici. Outre un Godard qui fait du Godard (il se filme en réflexion sur le sujet au lieu de traiter le sujet !) et une interview de Fidel Castro par Chris Marker, c’est surtout à Alain Resnais que l’on doit le point d’orgue du film : un intellectuel de gauche joué par Bernard Fresson joue les orateurs de mauvaise foi face à une femme qui le regarde sans rien dire, témoin silencieux de ses contradictions et de son inaction. En dénonçant la passivité face à l’horreur, Resnais interpelle directement le spectateur et crée le malaise. Et de ce fait, il sort grand vainqueur de ce précieux film collectif.

TREIZE JOURS EN FRANCE

France – 1968 – 1h55

Fort de deux gros succès internationaux, Claude Lelouch pouvait à peu près tout se permettre en cette année 1968. Seconde rencontre pour lui avec le monde du sport, Treize jours en France fut à la base une commande commune du général de Gaulle (à l’époque président de la République) et d’André Malraux (à l’époque ministre de la Culture), visant à immortaliser l’exploit sportif durant les Jeux Olympiques d’hiver de Grenoble. C’est avec d’autres réalisateurs forts d’une expérience solide en tant que caméramans (François Reichenbach, Guy Gilles, Jean-Paul & Jean-Pierre Jansen…) que Lelouch se lance sans hésiter dans cette nouvelle aventure. Pour le coup, le parti pris de mise en scène sera le même que pour son petit documentaire sur le Tour de France : objectivité maximale, absence totale de commentaires, mélange de performances sportives et de coulisses, enregistrement de tout ce que les médias ne relayaient pas, montage assez frénétique où la sensation prime sur la pédagogie. Et les nombreuses images rapportées par l’équipe de Lelouch avaient de quoi permettre de voir (mieux, de vivre) les Jeux avec un œil nouveau.

Que ce soit pour filmer des exploits sportifs (dont un saut à ski en tremplin cadré sous différents angles) ou pour explorer les à-côtés de la manifestation sportive, ce n’est pas tant le sport en soi qui est mis en avant que le mouvement et l’énergie qui en découlent. Il faudra un moment culte pour en prendre le pouls : une fulgurante descente à ski en vue subjective où Willy Bogner, ancien champion olympique, suit un skieur à très grande vitesse en tenant la caméra au niveau des genoux et sans bâtons (on peut voir la totalité de ce plan dans D’un film à l’autre). Pour un sportif qui prend tous les risques et pour un cinéaste qui tente l’impossible en matière de plans innovants, ce genre de séquence vaut toutes les médailles d’or du monde. On ose à peine imaginer ce qu’aurait pu apporter ce film à la manière de mettre en scène le sport, si toutefois les événements de Mai 68 n’avaient pas prématurément détruit sa carrière. En effet, initialement prévu pour intégrer la sélection officielle du festival de Cannes, le film sera remisé fissa au placard en raison d’une édition cannoise clôturée au bout de quelques jours (les festivaliers avaient préféré se joindre à la manifestation nationale de soutien aux étudiants grévistes). Il faudra ainsi attendre les rattrapages de la section Cannes Classics de 2008 pour le découvrir enfin parmi d’autres films privés de compétition en 1968.

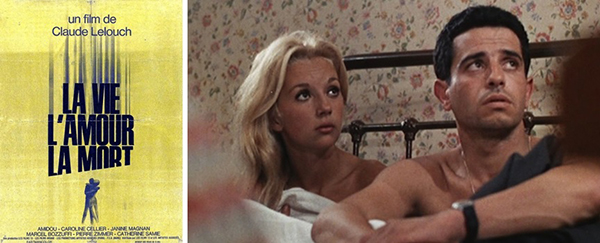

LA VIE, L’AMOUR, LA MORT

France – 1968 – 1h55

Cette fois-ci, les choses sérieuses commencent pour Claude Lelouch… On le croyait totalement enchaîné à la légèreté de la vie et à la force des sentiments amoureux. On le découvre ici fermement engagé sur un sujet sérieux et longtemps polémique : la peine de mort. La vie, l’amour, la mort est l’occasion pour le cinéaste d’embrasser les codes du film à thèse avec la ferme intention de faire changer cette loi. Ce que son ami avocat Robert Badinter, indirectement encouragé dans son action par le biais de ce film, finira par accomplir treize ans plus tard. Mais surtout, ce film montre enfin un Lelouch parfaitement épanoui dans sa science de la narration déstructurée, où le puzzle est dans son état final dès le début et où le récit va tâcher ensuite de revenir sur ses pièces les plus capitales afin d’éclairer l’ensemble. Il fallait bien en passer par là pour illustrer le destin édifiant de François Toledo (Amidou dans le meilleur rôle de sa carrière), homme marié mais infidèle, qui se retrouve un jour arrêté, emprisonné puis condamné à mort pour avoir étranglé trois prostituées. Détail important : la confirmation de ces trois meurtres n’interviendra ici qu’après le procès, sous forme de flashbacks qui surgiront durant les jours précédant l’exécution du condamné.

Au vu du point de vue développé, un tel système narratif constitue en soi une bien étrange idée : en remontant ainsi le temps pour confirmer le crime, le film serait logiquement à deux doigts de pousser son spectateur à accepter le sort réservé au condamné. Sauf que Lelouch, pleinement convaincu du fait qu’un meurtrier est avant tout un malade qu’il s’agit de soigner et non de supprimer, fuit sans cesse le manichéisme pour au contraire creuser le plus possible le personnage de Toledo, sa fragilité, sa douleur et surtout son impuissance (Toledo rend visite à des prostituées pour tenter de défier cette dernière et en arrive impulsivement au meurtre lorsqu’il se sent humilié). De quoi rendre cette longue marche vers la mort d’autant plus interminable et le coup de guillotine final d’autant plus traumatisant. L’influence du Robert Bresson d’Un condamné à mort s’est échappé se fait sentir en permanence au vu d’une mise en scène bien plus sèche et moins tourbillonnante (pas de musique dans un film de Lelouch : incroyable !), mais pas que : celle de Jean-Pierre Melville – grand ami de Lelouch dans la vie réelle – a également son mot à dire dans les premières scènes du film où se joue une longue filature silencieuse entre Toledo et les flics qui tardent à l’arrêter. Le travail sur le son participe là encore à la mise en place d’un climat surchargé de tension, presque anxiogène.

Les deux extrémités du récit illustrent bien le point de vue de cinéaste de Lelouch : démarrant sur la mort lente d’un taureau lors d’une corrida dans les arènes de Nîmes et s’achevant sur la mort rapide de Toledo sous la lame de la guillotine, le film est dans sa globalité le tableau sec d’une société où la mort n’est que spectacle, défini par un cérémonial profondément barbare. Tout comme d’autres cinéastes l’avaient fait avant lui (Cayatte avec Nous sommes tous des assassins, Brooks avec De sang froid, etc…), Lelouch tutoie les bases du réquisitoire symbolique. En témoignent l’excellente idée de présenter la femme de Toledo comme une ouvrière dans une usine de poupées (le simple fait de voir des têtes coupées de jouets dans un atelier annonce déjà l’issue à venir), ou encore ce violent basculement de la couleur au noir et blanc dès l’instant où Toledo, à l’issue du verdict le condamnant à la guillotine, se retrouve avec les menottes aux mains. Lorsque la mort l’emporte sur la vie, il n’y a plus de couleurs à afficher sur l’écran. En filmant le triomphe de l’engrenage d’une légalité sadique sur la dignité de l’être humain, Lelouch lâchait ici le premier grand geste de cinéma de sa carrière.

UN HOMME QUI ME PLAIT

France – 1969 – 1h47

D’abord un couple qui se construit (Un homme et une femme), ensuite un couple qui se détruit (Vivre pour vivre), et après ? Où Lelouch pouvait-il chercher la nouveauté en s’intéressant de nouveau à un couple ? Ni plus ni moins qu’en filmant une parenthèse (dés)enchantée entre un compositeur de musique (Jean-Paul Belmondo) et une actrice de cinéma (Annie Girardot) qui se rencontrent à l’occasion d’un tournage aux États-Unis et qui tombent amoureux… alors qu’ils ont déjà une vie amoureuse chacun de leur côté. Sur le thème de la rencontre entre deux êtres qui vivent une passion éphémère dans un pays qui n’est pas le leur, on pense tout de suite à un film bien plus récent, à savoir Lost in translation de Sofia Coppola qui aura magnifié l’idée à un degré d’émotion et de sensorialité encore inégalé. Lelouch avait tout pour réussir son coup : les décors mythiques de l’Ouest américain (Las Vegas, Los Angeles, Grand Canyon…), une focalisation totale sur ses deux immenses acteurs, une certaine aptitude dans l’évocation détournée de l’adultère, et un solide budget garanti par Alexandre Mnouchkine. À l’arrivée, le film sera un gros échec commercial. Mais l’échec était-il seulement « commercial » ?

L’ouverture sur un appareil de mesure d’unité de volume qui s’agite sous l’effet de différentes strates musicales ne laisse d’entrée aucun doute sur ce qui animait Lelouch sur ce film : se laisser aller par le rythme de l’instant. Un film décontracté, en somme, assimilable à un chouette road-movie dans de vastes décors américains. La première erreur, la voici : même avec un beau sujet qu’il finit par ne jamais traiter réellement, Lelouch finit par ne pas avoir grand-chose à raconter. Trop léger pour être une love-story sans espoir, trop volatile pour explorer avec clairvoyance la complexité des sentiments amoureux, Un homme qui me plait montre un cinéaste qui passe trop souvent à côté de son sujet. Et pour un film à la lisière de la récréation, on n’y retrouve même pas la fraîcheur juvénile de la mise en scène d’Une fille et des fusils, film lui aussi très léger et improvisé mais dans lequel la volonté de s’amuser était toujours perceptible. Malgré tout, de vrais moments de grâce arrivent à se glisser ici et là, qu’il s’agisse d’un Francis Lai en forme olympique (le thème du film reste l’une de ses plus belles créations), d’un célèbre dialogue sur une fausse musique de western qui fait soudain se confondre le réel et l’imaginaire, ou encore d’une scène finale pour le coup inoubliable, laquelle confirme après Vivre pour vivre qu’un plan fixe sur le regard intériorisé d’Annie Girardot vaut mille mots.

On en profite d’ailleurs de l’occasion pour lâcher une amusante hypothèse. Fan absolu du film (il avoue le visionner deux fois par an), Jean Dujardin ne l’avait-il pas précisément en tête en allant tourner son segment des Infidèles chez l’Oncle Sam, dans lequel lui et son compère Gilles Lellouche vivaient une passion soudaine et inattendue à Las Vegas entre une virée dans le désert et une biture dans un casino ? C’est bien possible… Fin de la parenthèse… Toujours est-il qu’en découvrant Un homme qui me plait, il n’est plus permis de s’interroger sur ce qui a donné envie à Jean Dujardin et Claude Lelouch de collaborer ensemble en 2015 sur Un + Une.

1970

LE VOYOU

France – 1970 – 2h00

Cela démarre par une scène de comédie musicale, avec un voyou du cinéma américain des années 30 qui tire à la mitrailleuse, entouré de jolies pépées. Sauf qu’il s’agit en réalité d’un film que regarde Jean-Louis Trintignant dans un cinéma de quartier. Mais en fait, si ce dernier est dans ce cinéma-là, c’est parce que… Stop ! Il vaut mieux ne pas en dire davantage. Parler du Voyou sans rentrer dans les détails de sa narration bluffante n’est pas une chose aisée. Disons simplement que le résultat, en plus de constituer l’un des plus beaux sommets de la carrière de Claude Lelouch, tricote les conventions du polar en se jouant habilement de ce que le spectateur peut croire ou supposer, et ce avant de retourner ses attentes comme une crêpe au travers d’une subtile volte-face temporelle. Le goût du cinéaste pour les montages trompeurs et/ou déchronologiques se vérifie au centuple dans ce film qui, une fois de plus, puise son origine dans un souvenir personnel du cinéaste. En effet, à l’époque, Lelouch était si bien établi dans le milieu du cinéma qu’il s’est retrouvé la cible d’un chantage orchestré par une bande de voyous. Il finira par sympathiser avec l’un d’eux, lequel ira même jusqu’à lui raconter une histoire risquée de kidnapping qu’il hésitait à réaliser. Lelouch saura le convaincre d’y renoncer, mais en profitera pour lui racheter l’idée afin d’écrire le scénario du premier polar de sa longue carrière.

Même en s’attaquant à un genre aussi sombre et codifié que le polar, Lelouch reste fidèle à sa fascination pour les gangsters, ce que son introduction décalée sous influence des films musicaux américains illustre à merveille. Pour autant, son regard évolue : ici dans un rôle à contre-emploi, Jean-Louis Trintignant n’a rien à voir avec les Pieds Nickelés qui faisaient les quatre cents coups dans Une fille et des fusils, et de même, Lelouch filme la voyoucratie moins comme un microcosme de violence à la Scarface que comme un domaine de faux-semblants où la réussite découle de l’aptitude à maîtriser l’art du paraître sans en révéler les signes extérieurs. De ce fait, en digne cinéaste-voyou qui prend plaisir à manipuler son spectateur, Lelouch en duplique le principe autant par son découpage (un puzzle qui ne se découvre qu’a posteriori) que par les enjeux subversifs de son scénario (en gros, voler l’argent des banques et égratigner la presse). La mécanique prend même une toute autre ampleur lorsque le cinéaste s’attarde sur des personnages à diverses facettes qu’il filme presque comme des poupées russes, en particulier ce père de famille prolo joué par Charles Denner – la scène mémorable où ce dernier subit un interrogatoire pour le moins stressant chez les policiers est particulièrement déstabilisante.

Véritable polar de contrebande qui cache remarquablement bien son jeu, Le Voyou subvertit en beauté les règles narratives du genre. Et en dépit d’un abus de placements de produits qui fait légèrement tiquer (on n’a jamais entendu autant de fois le mot « Simca » dans un film !), toute séquence est au service d’une mécanique imparable, construite et travaillée en amont. Pour une fois, Lelouch laissait de côté ses réflexions vibrantes sur la vie, le hasard et l’amour pour se couler dans un pur exercice de style où tout ce qu’il tente se solde par une réussite. Ne pas chercher quoi que ce soit de réflexif dans cette habile mécanique, mais se contenter juste d’un plaisir immédiat, celui de savourer un vrai et grand polar comme on dévorerait un bon roman à twists. Très admiratif de Lelouch à la base, Quentin Tarantino aura découvert Le Voyou tardivement, à savoir durant l’été 2013, et, lors d’une projection spéciale au Festival Lumière quelques mois plus tard, donnera son verdict : « Ce film, c’est Pulp fiction avec 25 ans d’avance ! ». Ça pour un compliment…

SMIC, SMAC, SMOC

France – 1971 – 1h30

Quelle mouche avait bien pu piquer Claude Lelouch lorsqu’il décida de réaliser Smic, Smac, Smoc ? Pourquoi un tel cinéaste, désormais confirmé auprès de la profession et reconnu à l’internationale, avait-il soudain ressenti le désir de retourner à la case départ ? En réalité, c’est très simple. Ici, tourner un film en seulement huit jours et pour un budget extrêmement faible n’avait pas pour « ambition » de rejouer le procédé conceptuel d’Une fille et des fusils, mais plutôt de tester une nouvelle caméra 16mm qui allait lui permettre, selon ses dires, de « libérer l’acteur pour filmer son inconscient et pas son savoir-faire ». Et comme faire des essais ou un court-métrage s’avère moins intéressant pour lui que de réaliser un vrai long-métrage, le cinéaste forme un casting composé de cinq de ses amis (dont son compositeur Francis Lai et son assistant Jean Collomb) et rédige un petit bout de scénario sur lequel tout le monde devra improviser durant une semaine à La Ciotat. Le carton d’introduction l’indique d’ailleurs très bien : ce n’est pas une histoire qui est racontée, mais une amitié, où Lelouch se définit comme un reporter qui souhaiterait saisir le temps qui passe à l’intérieur d’une fiction… Noble ambition…

Analyser Smic, Smac, Smoc relève de la gageure quand on voit à quel point tout, de son montage jusqu’à sa direction d’acteurs en passant par sa scénographie, tient uniquement dans un principe de cinéma-vérité, où la force du contenu ne peut prendre vie que par chance ou par accident. Là encore, le film apparaît « brouillon ». Mais c’est un brouillon qui tient la route en plus de s’avérer assez rafraîchissant d’un bout à l’autre, narrant avec simplicité les tribulations d’une bande de potes smicards confrontés au mariage – et donc au départ potentiel – de l’un d’eux. On ne saurait pas dire clairement pourquoi la recette a fonctionné, mais peut-être que les progrès considérables de Lelouch sur la direction d’acteurs et son utilisation de cette petite caméra 16mm (qui filme tout sans jamais se faire remarquer) y sont pour beaucoup. Le public, en tout cas, s’y est montré sensible et réceptif en faisant finalement de sa discrète sortie un petit succès (environ quatre cent mille entrées sur un nombre de copies très réduit). Lelouch étant de nature très superstitieuse, le fait qu’il s’agisse de son treizième long-métrage se devait sans doute d’être interprété comme un signe. À noter une petite nouveauté chez lui : un générique décalé et parlé en voix off pour interpeller le spectateur – le cinéaste réitèrera ce parti pris dans Mariage et La Belle Histoire.

L’AVENTURE C’EST L’AVENTURE

France – 1972 – 2h00

Lorsque L’aventure c’est l’aventure est projeté en ouverture du festival de Cannes 1972, le paradoxe est total : la critique et le public hurlent tous de rire durant la projection, mais le lendemain matin, la première retourne sa veste en crachant sur le film et en n’assumant pas son rire. Dès cet instant, la rupture est consommée entre critique et public en ce qui concerne les films de Lelouch. Après avoir connu le succès pendant tant d’années, le cinéaste devient illico la tête de turc des intellos, et là, on ne peut pas dire qu’il ne l’avait pas cherché. L’origine de ce film culte le prouve : invité en 1971 à un dîner chez un ami réalisateur où étaient également conviés des journalistes des Cahiers du cinéma, Lelouch assiste à une joute entre critiques à laquelle il ne comprend strictement rien. Convaincu dans l’idée que les intellos baignent dans une contradiction permanente et que le vieil adage « Tout est politique » n’est rien d’autre qu’une fumisterie (après Mai 68, la politique servait d’alibi pour tout et n’importe quoi), le cinéaste décide d’enfoncer le clou de ce constat en filmant avec humour la confusion générale de la société. D’où cette inoubliable bande de Pieds Nickelés opportunistes, mi-crétins mi-voyous, qui se font du pognon en surfant sur les courants politiques. On espère de tout cœur que le Jean-Luc Godard ultra-politisé de l’époque n’a jamais jeté ne serait-ce qu’un petit coup d’œil à ce parangon de cynisme décomplexé – l’arrêt cardiaque n’aurait sans doute été pas loin…

Oser qualifier Lelouch de réac ou de facho sous prétexte qu’il expédiait là une violente tarte à la crème dans la tronche des tartuffes intellectuels était révélateur d’une belle connerie. La justesse du film réside au contraire dans le fait qu’il n’épargne rien ni personne, et surtout pas ses cinq antihéros. Dès cette scène provocatrice où Lino Ventura balance un cocktail-molotov dans la voiture de son fils pour le mettre en accord avec son rejet de la société de consommation, tout est dit : un esprit politisé, c’est bien joli, mais encore faut-il avoir l’honnêteté de joindre l’acte à la parole, sinon autant fermer sa gueule ! Et comme le père se contente juste après de répéter les paroles de son fils pour servir ses propres intérêts, la confusion se propage de partout. Le film se révèle d’une franchise à toute épreuve lorsqu’il révèle l’absence de franchise chez tout un chacun. Et Lelouch, encore très poil à gratter sous le vernis des apparences, n’hésite pas à forcer le trait de tous les côtés. Le tribunal républicain se résume à un étalage de démagogie hypocrite, l’opportunisme sert ici la soupe d’un Che Guevara d’opérette avant d’épouser une république bananière, les revendications hystériques du MLF sont ici parodiées dans un congrès de prostituées qui hurlent leur haine de « l’état policier polygame » et qui se définissent comme « les machines d’une usine qu’elles peuvent gérer » ! Sans oublier cette jubilatoire scène finale où les cinq compères, debout sur un podium africain, hurlent des inepties à un public qui les applaudit mécaniquement (« Vive Mao ! », « Yé oune Ferrari à vendre », « Vive la Suisse libre », « La politique c’est du show-business ! », etc…).

Extrêmement provocateur derrière sa forte drôlerie, mis en scène avec précision et sans chichis, le film doit aussi énormément à la complicité d’un casting fabuleux (Lino Ventura, Jacques Brel, Charles Denner, Aldo Maccione, Charles Gérard : une quinte flush parfaite !), que Lelouch laisse là aussi libres de se lâcher dans des scènes souvent improvisées. Certaines d’entre d’elles sont même passées à la postérité, notamment la fameuse marche-drague sur la plage que Jean Dujardin n’hésitera pas à reprendre dans une scène de Brice de Nice. En sortant là encore des sentiers intimistes qui ont fait sa réputation, Lelouch faisait mine de s’offrir une nouvelle récréation, laquelle dissimulait en fait un regard subversif qui fait encore illusion à l’heure où la politique se résume à une grosse lessiveuse d’egos et d’ambitions personnelles. Pas une ride au compteur, le plaisir de l’aventure est toujours là !

VISIONS OF EIGHT (film collectif)

Etats-Unis/France/Japon – 1973 – 1h50

Pour la deuxième fois consécutive de sa carrière, le nom de Claude Lelouch se retrouve rattaché à un documentaire sur les Jeux Olympiques, en l’occurrence ceux de Munich en 1972. Et pour la deuxième fois là aussi, le résultat – bien que récompensé par un Golden Globe – sera victime du mauvais sort : en raison des terribles événements de cette année-là (qui auront vu des terroristes de l’organisation palestinienne Septembre Noir prendre en otage et exécuter une partie de la délégation sportive israélienne), le film aura pâti d’une distribution relativement confidentielle. Comme le résultat était conçu à la base comme une captation subjective de la compétition par huit cinéastes différents (de Milos Forman à John Schlesinger en passant par Kon Ichikawa et Arthur Penn), il aura été décidé de ne jamais faire mention de cette tragédie (malgré une mention-hommage en toute fin de bobine en souvenir des sportifs israéliens assassinés). Le résultat constitue en tout cas un témoignage fascinant de l’ambiance des Jeux et de ses caractéristiques cachées, tant chez les sportifs que chez le public. Et contre toute attente, le segment réalisé par Claude Lelouch s’avère être le plus inhabituel des huit.

En effet, plutôt que de se tourner vers la puissance des athlètes (segment de Mai Zetterling) ou leur rapidité (segment de Kon Ichikawa), Claude Lelouch choisit de mettre en avant la déception de tout un chacun dans (ou face à) la compétition. Intitulé The Losers, ce chapitre démarre par le stress d’un spectateur en transe face à une compétition dont il perçoit vite qu’elle va se terminer par la défaite de son champion. Ce qui suivra ne se résumera qu’à des échecs en file indienne, que ce soit sur un ring de boxe, sur un tatami, sur une piste de cyclisme ou dans une piscine olympique. Toujours aussi obsédé par la thématique de l’échec, Lelouch filme des perdants qui subissent de plein fouet la terrible conséquence d’un effort hélas stoppé en plein élan, utilisant même parfois le ralenti moins pour répéter l’échec à des fins sensationnalistes (on ne regarde pas un bêtisier de Stade 2 !) que pour prendre le pouls de cet effort contrarié. La musique de Henry Mancini – très Philip Glass dans l’âme – épouse à merveille cette pudeur du traitement. Et c’est en terminant son chapitre sur la poignée de mains fraternelle entre deux lutteurs à la fin de leur combat que Lelouch se fait le plus digne vecteur de la célèbre phrase de Pierre de Coubertin : la victoire importe moins que la participation, et les perdants valent autant (sinon plus) que les gagnants. Là encore, le cinéaste parle indirectement de lui, souvent confronté à l’échec mais toujours gagné par la passion du geste.

LA BONNE ANNEE

France – 1973 – 1h55

Au début, on croit s’être trompé de film : des passages d’Un homme et une femme défilent à l’écran. Le titre La Bonne Année serait-il donc un clin d’œil à cette année 1966 qui aura tout changé pour Claude Lelouch ? En gros, le cinéaste se regarde-t-il le nombril en oubliant son public ? Tout faux, car le cinéaste joue encore avec nous : il s’agissait d’une projection de cinéma que le directeur d’une prison offrait à ses prisonniers pour leur souhaiter une bonne année, sauf que ceux-ci sifflent le film avec véhémence. Ce démarrage ironique ne sera pas le seul clin d’œil que Lelouch fera à son film le plus célèbre. En effet, un peu plus loin dans le récit, le braqueur Simon (Lino Ventura) se retrouve au milieu d’un dîner organisé par la belle antiquaire dont il est tombé amoureux (Françoise Fabian), où des intellectuels s’écoutent parler et le mettent presque en examen en l’interpellant sur son opinion. Or, Simon, pas snob pour un sou et très matérialiste (« La psychologie, c’est l’art de posséder les gens avant qu’ils ne vous possèdent »), n’a rien à leur répondre. Mais lorsqu’on lui demande comment il peut aller voir un film (comme, par exemple, Un homme et une femme !) sans avoir lu les critiques au préalable, sa réponse est cinglante : « Je fais comme quand je choisis une femme : je prends des risques ».

La Bonne Année doit-il donc se lire comme une vengeance personnelle, la seconde que Lelouch souhaitait exécuter après le ton subversif anti-intello de L’aventure c’est l’aventure ? Faux, puisqu’il n’y a pas de vengeance là-dedans. Juste un petit tacle que le cinéaste expédiait à ceux qui préféraient s’astiquer le poireau sous couvert d’un charabia politico-engagé (la critique d’Un homme et une femme par Jean-Louis Comolli est ici clairement citée au détour d’une phrase). Ce que raconte ici Lelouch n’est autre que la moelle épinière de son cinéma, qui plus est dans sa forme la plus digne. S’y croisent encore ses aphorismes sur la vie, son affection pour les voyous au grand cœur, sa maîtrise imparable des récits à double fond, son goût pour les coups du hasard et les couples du hasard, sa sensibilité pour les love-story impossibles, son jeu avec la couleur et le noir et blanc (l’une pour la partie séduction, l’autre pour la partie rédemption). Et au travers d’un film noir qui dévie vers la romance à teneur sociologique (ou comment un cambriolage de bijouterie va peu à peu dériver vers le braquage amoureux) au travers d’une mise en scène où cadre et découpage sont en parfaite alchimie, le cinéaste use du cinéma comme d’un redoutable outil de séduction qui parle au cœur, qui fait naître la magie de la façon dont les individus s’écoutent et se découvrent. Dit comme ça, ça a l’air tout simple, mais comme il n’y a rien de plus compliqué au cinéma que de réussir un film simple…

Qu’il soit en train de mélanger différentes natures d’images (flashbacks, images mentales, extraits de ses propres films) ou de jouer sur la confusion entre passé et présent (ici de façon plus simplifiée que dans Le Voyou), Lelouch accumule les trouvailles stylistiques, prouvant ainsi qu’émotion et expérimentation peuvent faire (très) bon ménage. Lâchons notre préférée : un saut dans le temps au travers d’un émouvant dialogue plaqué en voix off sur des cartons noirs – on saute ainsi plusieurs années en quelques secondes ! Même le thème du double trouve une place implicite dans ce film au détour de quelques piments qui illustrent la duplicité de l’artiste : Ventura déguisé en vieillard, travesti déguisé en Mireille Mathieu qui chante face à la vraie Mireille Mathieu… Enfin, une forte rumeur voulait que l’énigmatique scène finale du film ait servi d’inspiration principale à Stanley Kubrick – dont c’était l’un des films préférés – pour concevoir celle, tout aussi énigmatique, qui allait clôturer Eyes wide shut. L’anecdote sera confirmée par le cinéaste Sydney Pollack, lui aussi grand fan de La Bonne Année, qui précisera même que Kubrick avait été jusqu’à montrer le film à Tom Cruise avant le tournage.

TOUTE UNE VIE

France – 1973 – 2h30

Si les reproches faits au cinéma de Lelouch – à tort ou à raison – ont toujours été nombreux, il y en a toutefois un qui mérite que l’on s’attarde dessus : observer un cinéaste qui ressasse ses éternelles variations sur la vie, l’amour et le destin dans une forme de film choral où son ambition aura vite fait de se transformer en prétention, voire carrément en mégalomanie. Un reproche pour le coup assez justifié, et dont Toute une vie, premier stade du trop-plein d’ambition de Lelouch, fut logiquement la première cible. Pensez donc : une vaste fresque de 2h30 traversant tout le 20ème siècle pour ramener la définition de l’humain à la somme des événements – joyeux ou tragiques – qui auront composé sa vie et celle de ses aïeux. Un pari à peine casse-gueule, donc… Que le cinéaste ait visé trop haut avec un film trop gros arrivé trop tôt apparaît ici comme une évidence, tant il se casse très vite les dents sur l’élément capital de la réussite du projet : faire ressentir l’écoulement du temps et l’intra-connexion des époques par des transitions appropriées.

Sur l’idée d’explorer la causalité dans un ensemble d’intrigues rattachées par un lien cosmogonique que seul le montage réussit à incarner, il faudra attendre le Cloud Atlas des Wachowski quarante ans plus tard pour en prendre le pouls. La plupart des idées de Lelouch sont certes logiques, comme celle de faire jouer le parent et l’enfant par le même acteur, d’utiliser le personnage joué par André Dussollier pour faire un parallèle avec son propre parcours (ce dernier fait ses gammes dans la pub et le porno tout comme Lelouch a démarré dans le scopitone) ou de faire intervenir le médium ciné à des fins transitives (le film démarre sur un film muet illustrant une rencontre amoureuse grâce au cinématographe). De bonnes idées hélas noyées dans un fatras d’enjeux éparpillés et de pensées de comptoir qui joueront pour beaucoup dans le dédain qui accompagnera les futurs films de Lelouch. Outre un abus sonore de Gilbert Bécaud (ici dans son propre rôle), il faut se farcir des tautologies grotesques du genre « La vie, il faut la vivre, il ne faut pas en mourir » et même un épilogue ridicule suintant la dystopie new age. Sans parler de ce raccourci très discutable où Lelouch, pour justifier la naissance du cinéma parlant, intègre un plan de Hitler dans son montage, et se justifie en interview en disant que « sans le cinéma parlant, les discours de Hitler n’auraient pas eu la même portée ». Voilà donc un Lelouch peu mémorable, affichant mine de rien les prémices de ce film réellement mémoriel que sera Les Uns et les Autres.

MARIAGE

France – 1974 – 1h34

Parmi les films de Lelouch, Mariage n’est généralement pas le plus cité par ses défenseurs comme par ses détracteurs. À croire qu’il s’agirait d’une parenthèse à part, que l’on chercherait à passer sous silence comme s’il n’y avait rien à en tirer. Le cas est surtout assez problématique en l’état, car ce film, bien plus qu’une parenthèse, est surtout une anomalie dans sa carrière. Pour la première fois, Lelouch filme le mariage non pas comme un cocon d’amour et de bienfait, ni même comme une bulle légèrement agitée par la tentation de l’adultère, mais comme un enfer à ciel ouvert, théâtre de personnages étriqués et pathétiques qui suintent la plus rance des misanthropies. Le « crime parfait de l’amour », en somme, qui voit un homme (Rufus) et une femme (Bulle Ogier) vivre ensemble (ou plutôt, « se supporter ») pendant trente ans uniquement parce que personne ne les aime. Sorte de contre-pied total à l’idéalisme romantique de Toute une vie, le film reflète la vision noire que Lelouch avait du couple à cette époque-là (selon ses dires, il était alors au bord de la rupture) et le choix d’une colorimétrie totalement dénudée (on passe du noir et blanc au sépia) suit très clairement cette logique. On ira même jusqu’à dire que ces partis pris de mise en scène rendent l’expérience très inconfortable.

Hasard du calendrier, Ingmar Bergman tournait la même année Scènes de la vie conjugale, et la comparaison est assez fatale. Lelouch partage certes avec le génie suédois un goût évident pour la scénographie théâtrale et les longs plans-séquences, mais contrairement à lui, zappe ici l’empathie, la réflexion et l’élan vital. Pas nuancés pour un sou, ceux qu’il inscrit dans l’œil de sa caméra ne sont que des minables dont il ne fait même pas l’effort de rendre les défauts attachants. Reste l’idée savante de se concentrer sur un jour par décennie (toujours un 6 juin, de 1944 à 1974), ce qui lui permet de tenter un parallèle fort avec l’opportunisme des collabos ayant retourné leur veste à la Libération (ici, au détour d’un acte d’héroïsme dont il n’était pas acteur, le mari récupère la gloire à son propre compte). Le jeu de massacre de l’équilibre marital commence en aval de cet événement, laissant un amour naissant se noyer lentement dans un flacon de vitriol. Ainsi est fait Mariage : la guerre d’un couple en temps de paix après la paix d’un couple en temps de guerre, avec tout ce que cela suppose de haine, de rancœur, de frustration et de mauvaise foi. Avec, au final, un constat amer : mieux vaut vivre une vie pourrie à deux que tout seul. Un peu faible, quand même…

LE CHAT ET LA SOURIS

France – 1975 – 1h48

L’art des « figures libres » est une constante chez Claude Lelouch : inviter l’acteur moins à improviser qu’à tenter d’aller plus loin que le scénario. Dans Le Chat et la Souris, on en trouve de très beaux exemples, dont un resté célèbre : la fameuse scène du restaurant où Michèle Morgan, ayant trouvé un clou dans son assiette, est soudain prise d’un énorme fou rire. Sachant que Lelouch ne l’avait pas prévenue de l’existence de ce clou (c’est lui qui l’avait glissé dans son plat !), la scène épate par sa spontanéité. Mais c’est pourtant le film tout entier qui est à l’image de cette scène. De nouveau avec l’envie de s’amuser avec un récit, Lelouch réalise ici un polar qui n’en est pas vraiment un, où le récit choisit une direction qu’il s’ingénue à contredire par une multitude de digressions sentimentales. En somme, il joue au chat et à la souris avec nous, avec ses acteurs et avec son cinéma. Et surtout, il réalise ici son rêve de toujours : diriger la grande Michèle Morgan, selon lui « les plus beaux yeux du cinéma », dans un projet initialement prévu pour elle et Jean Gabin – ce dernier, hélas décédé, sera remplacé par Serge Reggiani.

Centrée sur l’enquête autour de la mort inexpliquée d’un promoteur immobilier, l’intrigue policière n’a ici aucune importance. D’ailleurs, on l’oubliera assez vite en milieu de bobine pour finir par la récupérer dans un dernier quart d’heure qui lâchera la clé de l’énigme. Tout tient ici dans le jeu de deux acteurs à contre-emploi, visiblement enjoués de la liberté offerte par la caméra de Lelouch, tous deux acquis à un jeu de séduction où l’un jauge l’autre et vice versa. La modestie sied très bien à ce petit film bizarrement construit, dont l’intérêt provient justement de sa narration déséquilibrante. Au menu des ruptures bienvenues, on pourra citer ces hallucinants travellings au ras du bitume en voiture et en moto (où Reggiani tente une série de chronométrages pour valider ou non l’alibi de Morgan) ou encore ces nombreux passages à la première personne qui invitent à épouser les perceptions des personnages. Ayant déjà utilisé ce principe dans l’une des dernières scènes de Mariage, Lelouch souhaitait à l’origine réaliser tout le film en caméra subjective pour mettre le spectateur dans le rôle de l’inspecteur. Il aura fini par renoncer à cette idée, ayant en tête que cela aurait donné un exercice de style dépourvu d’émotions – ce qui n’est pas forcément vrai. En revanche, donner le rôle le plus mémorable du film à un chien particulièrement agressif ne semble pas lui avoir fait peur !

LE BON ET LES MECHANTS

France – 1975 – 1h55

Ce fut la première fois que Lelouch s’intéressa aux petits et grands drames de l’Occupation, et ce fut peut-être aussi la plus controversée. Car aborder une période aussi sombre de l’Histoire sous la forme d’une comédie immorale dans la lignée de L’aventure c’est l’aventure (où les voyous écrasent les notions de patrie et d’idéologie sur l’autel de l’argent-roi) lui aura valu un malentendu critique assez considérable. À des années-lumière du « Tintin chez les collabos » que beaucoup ont cru voir (et on suppose donc qu’ils n’avaient rien vu du tout…), Le Bon et les Méchants s’intéresse avant tout à une lutte sans merci entre deux gangs : la « bande à Hitler » d’un côté (associé au fameux gang de Pierre Bonny et Henri Lafont), le « gang des Tractions Avant » de l’autre. Gestapistes et résistants se retrouvent donc ici non pas sur un pied d’égalité, mais plutôt dans un espace où se tissent d’insidieuses passerelles, révélant chez tout un chacun un opportunisme devenu roi ou un héroïsme remis en question.

Au vu d’une période aussi confuse où les règles n’ont plus cours, Lelouch ne pouvait que refaire appel à sa légèreté pour traiter le sujet en bonne et due forme. Mais s’il n’atteint jamais le degré de subversion sardonique du Black Book de Paul Verhoeven, son film n’en oublie pas d’être frontal dès qu’il s’agit d’illustrer les exactions des voyous collabos, qu’il s’agisse des vols ou des tortures. Shooté dans une très belle photo sépia pour coller aux actualités de l’époque, le film se veut donc réaliste sous une chape de divertissement grinçant où les bons finissent en dindons de la farce et où les méchants finissent décorés à la Libération. De ce fait, chose anormale chez Lelouch, le film appuie le manichéisme jusque dans son titre (pour le coup sans aucune ambiguïté). Fort heureusement, s’il ne fait pas dans la nuance, le cinéaste évite au moins de forcer le trait sur la caractérisation de ses personnages et prend soin de les creuser autant que possible. Le tandem formé par les deux Jacques (le désinvolte Dutronc et le rondouillard Villeret) aux côtés d’une Marlène Jobert plus pulpeuse que jamais emboîte le pas à Lelouch pour embarquer le public dans une sacrée aventure où franchir les lignes jaunes au risque de déraper devient la règle d’or narrative. En s’aventurant dans les zones les plus troubles de l’époque, à savoir celles où la valeur de l’engagement d’un côté comme de l’autre ne cessait jamais de se flouter, le cinéaste a finalement pris un risque payant et signé un film aussi juste qu’efficace, qui se redécouvre aujourd’hui comme un bon serial à l’ancienne.

SI C’ÉTAIT A REFAIRE

France – 1976 – 1h45

Ayant souvent eu la réputation d’un homme à femmes, Lelouch est avant tout un cinéaste qui a eu besoin de désirer ses acteurs et ses actrices pour pouvoir les filmer le mieux possible. Mais il arrive parfois que le blocage s’invite à la fête, souvent par accident – ce qui est encore plus gênant. Les deux collaborations du cinéaste avec la grande Catherine Deneuve restent encore aujourd’hui des déceptions qui se justifient en très grande partie pour cette seule raison. À chaque fois, un sujet potentiellement puissant, et à l’arrivée, un film qui s’abîme. Car filmer Deneuve, ce n’est pas juste filmer une actrice, c’est filmer un mythe trop beau pour ne pas être irradiant. On voit d’ici le blocage inévitable sur un drame intimiste qui se voulait le retour à la vie d’une femme sortie de prison : que ce soit dans les scènes de flashbacks précédant son séjour carcéral ou dans tout ce qui suit sa libération, l’actrice est strictement la même ! Toujours glamour, jamais éteinte, aucunement fragilisée… L’époque où Deneuve fera fissurer sa carapace glamour dans Place Vendôme de Nicole Garcia est encore bien lointaine ! Lelouch tente là encore de faire passer ce détail embêtant sous le prétexte d’un flashback dissimulé (le viol et le meurtre à l’origine du récit sont ici casés dans la continuité de la sortie de prison), mais comme on est désormais rodé à l’exercice, ça ne marche pas. La suite, hélas, ne marchera pas davantage.

C’est clairement sur la mise en scène que ce Lelouch-là montre ses limites. Le cinéaste se rattache ici à des éléments qu’il maîtrise toujours aussi bien (comme le plan en caméra subjective ou le récit grave qui se retrouve gagné par la légèreté), mais qu’il n’utilise jamais à bon escient. En même temps, il faut bien avouer qu’un tel scénario, bien qu’éloigné du pathos du récent Il y a longtemps que je t’aime de Philippe Claudel, évolue peu à peu vers une situation invraisemblable : après avoir désiré sa propre mère (Deneuve, donc) qui l’a mis au monde lors d’une passade expéditive avec un infirmier en prison, le fils finit par aller vivre avec l’amie de sa mère (Anouk Aimée, parfaite comme d’habitude) en même temps qu’il précipite sa mère dans les bras de son prof intello (Francis Huster, déjà très performant dans la démagogie pédante). Contredire à tout prix le vieil adage « On ne choisit pas sa famille » ? On est preneur, mais entamer fugacement la piste de l’inceste pour basculer ensuite dans une cellule familiale méli-mélo est d’autant plus grotesque que Lelouch n’ose pas interpénétrer les époques comme à son habitude. Du coup, le côté linéaire – voire pépère – du récit a vite fait de rendre ce dernier difficile à avaler. En fin de compte, Si c’était à refaire porte hélas trop bien son titre : voilà un film qu’il aurait fallu refaire autrement.

C’ÉTAIT UN RENDEZ-VOUS

France – 1976 – 9min

Il est étrange de constater que, si l’on met de côté Un homme et une femme, le film le plus culte de Claude Lelouch est… un court-métrage ! Qui plus est, un court-métrage où, bien qu’à nouveau mis en avant, le traitement de la rencontre amoureuse s’avère cette fois-ci bien plus surprenant. À la fin du tournage de Si c’était à refaire, Lelouch se retrouve avec environ 4000 mètres de pellicule non utilisée. Ayant envie de tourner un court-métrage, il a soudain une idée folle qui lui traverse l’esprit : tenter une traversée de Paris à très grande vitesse (entre 130 et 200 km/h !) de l’avenue Foch jusqu’à la basilique du Sacré-Cœur, au petit matin du 13 août 1976, le tout réalisé en un seul plan-séquence filmé depuis l’avant d’une Mercedes-Benz 450SEL. L’objectif ? Ne jamais s’arrêter : lancée à toute berzingue dans un Paris pas encore réveillé (il n’est même pas six heures du matin), la voiture de Lelouch grille les stops et les feux rouges, traverse les lignes blanches, esquive les piétons, fait voler les pigeons, prend certaines avenues à contre-sens et va même jusqu’à rouler carrément sur le trottoir pour contourner un camion-poubelle dans une rue à sens unique ! Tout ça pour, finalement, aboutir à une image mémorable : une jeune femme blonde (Gunilla Friden, alors compagne du cinéaste) surgit devant la voiture en montant les marches de Montmartre. Lelouch sort de la voiture et l’étreint. L’image se fige, apparition du titre : tout ceci n’était qu’un rendez-vous !

Comme le cinéaste l’aura précisé dans D’un film à l’autre, tout l’esprit de son cinéma se retrouve synthétisé dans ce furieux petit film de neuf minutes : foncer à la rencontre du public, quitte à frôler le dérapage ou l’accident, avec un niveau de sécurité quasi inexistant. Bien que terriblement polémique au vu de son tournage sans autorisation et du manque de sens civique dont elle fait constamment preuve, cette virée à 200 à l’heure continue malgré tout d’impressionner les spectateurs qui se laissent gagner par sa vitesse. Des spectateurs que l’on imagine d’ailleurs prompts à avoir envie d’écraser un frein imaginaire au détour de chaque virage de cette folle traversée. Cela dit, le plus amusant dans toute cette histoire reste sans conteste la convocation de Claude Lelouch dans le bureau du préfet de police après le tournage. Lorsque ce dernier lui dresse la liste de toutes les infractions commises pendant ces neuf minutes, le cinéaste se retrouve logiquement contraint de lui remettre son permis de conduire. Mais à peine le préfet a-t-il eu le temps de contempler son permis qu’il le lui rend avec un grand sourire. Et avec une phrase qui stupéfie Lelouch : « Mes enfants adorent votre petit film ! »

UN AUTRE HOMME, UNE AUTRE CHANCE

France – 1977 – 2h12

Suite au triomphe planétaire d’Un homme et une femme, les États-Unis ont toujours fait les yeux doux à Claude Lelouch pour l’inciter à venir y faire carrière, ce que ce dernier a toujours décliné. Un autre homme, une autre chance est pourtant la seule exception : même avec ses producteurs français de toujours derrière lui (Alexandre Mnouchkine et Georges Dancigers), la présence de capitaux américains en provenance d’United Artists offre au film un ADN américain auquel il pouvait difficilement échapper. Malgré tout en pleine possession de ses moyens et bénéficiaire du final cut, Lelouch y réalise alors un rêve personnel : tourner un western. Mais un western qu’il souhaite réaliste, centré sur les migrants européens (en l’occurrence les Français marqués par le gouvernement révolutionnaire de la Commune) qui partirent aux États-Unis dans l’espoir d’y trouver une vie meilleure. Deux couples sont ici au centre des enjeux, l’un américain (James Caan et Jennifer Warren), l’autre français (Francis Huster et Geneviève Bujold), confrontés tous les deux en pleine conquête de l’Ouest à une terrible épreuve (l’épouse américaine est violée et assassinée, le photographe français est exécuté pour avoir photographié une pendaison) et voués à voir leurs membres restants se rapprocher amoureusement après avoir découvert que leurs enfants respectifs fréquentaient la même pension… Tiens, tiens… Cela ne vous rappelle rien ?