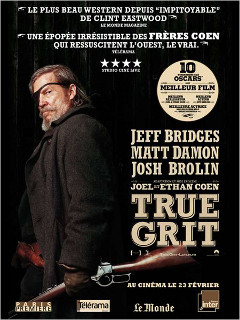

REALISATION : Ethan Coen, Joel Coen

PRODUCTION : Paramount Pictures, Skydance Prods, Scott Rudin Productions, Mike Zoss Productions

AVEC : Jeff Bridges, Hailee Steinfeld, Josh Brolin, Matt Damon, Barry Pepper…

SCENARIO : Ethan Coen, Joel Coen

PHOTOGRAPHIE : Roger Deakins

MONTAGE : Ethan Coen

BANDE ORIGINALE : Carter Burwell

ORIGINE : Etats-Unis

GENRE : Western

ANNEE DE SORTIE : 23 février 2011

DUREE : 1h50

BANDE-ANNONCE

Synopsis : 1870, juste après la guerre de Sécession, sur l’ultime frontière de l’Ouest américain. Seul au monde, Mattie Ross, 14 ans, réclame justice pour la mort de son père, abattu de sang-froid pour deux pièces d’or par le lâche Tom Chaney. L’assassin s’est réfugié en territoire indien. Pour le retrouver et le faire pendre, Mattie engage Rooster Cogburn, un U.S. Marshal alcoolique. Mais Chaney est déjà recherché par LaBoeuf, un Texas Ranger qui veut le capturer contre une belle récompense. Ayant la même cible, les voilà rivaux dans la traque. Tenace et obstiné, chacun des trois protagonistes possède sa propre motivation et n’obéit qu’à son code d’honneur. Ce trio improbable chevauche désormais vers ce qui fait l’étoffe des légendes : la brutalité et la ruse, le courage et les désillusions, la persévérance et l’amour…

En 2008, le magistral No Country for old Men marquait pour Joel et Ethan Coen un premier flirt avec le western, soit avec un genre incontournable du cinéma américain qu’ils n’avaient pas encore approché, quand bien même ils avaient déjà situé leur premier film Sang pour Sang/Blood simple (1985) dans la sécheresse du Texas. Le vieux shérif joué par Tommy Lee Jones, dans l’épilogue crépusculaire du film de 2008, parlait avec nostalgie de l’Ouest de jadis, celui des justiciers et des hors-la-loi. Le pont entre les deux films semble tout trouvé… sauf qu’il est artificiel. Les Coen disent eux-mêmes n’avoir pas pensé à No Country… – dont ils rappellent qu’il est un film contemporain – au cours du tournage de True Grit. Si les vrais artistes ont clairement des obsessions qui traversent leur œuvre et donc généralement des échos qui se répondent d’un opus à l’autre, on ne saurait « forcer » les deux films, chercher à tout prix à les faire converger, au risque de nier leur spécificité. Il semble que pour régler la question, il suffise de rappeler une règle bien simple : chez les Coen, c’est « à chaque décor son univers, et à chaque univers sa mise en scène ». Cela saute aux yeux rétrospectivement : bien que No Country… soit traversé par des figures étranges et encadré par une voix-off qui l’inscrit dans une Histoire américaine plus ample que le chassé-croisé « en circuit fermé » entre protagonistes, le film tendait plutôt vers un réalisme que dénotait notamment l’attention à l’environnement social du personnage principal. True Grit, lui, s’écarte du western dans le sens opposé : vers plus de fantaisie et d’ampleur lyrique. Et puis, pour parachever la distinction, disons que le fond lui-même diffère d’un film à l’autre : anarchie de la violence là, structure sous-jacente du conte ici. L’apparente uniformité de l’oeuvre des Coen masque donc un cinéma qui se réinvente film après film. True Grit ne ressemble en fait à rien plus qu’à l’œuvre qu’il adapte : le roman éponyme de Charles Fortis, déjà porté à l’écran par Henry Hathaway en 1969 sous le titre Cent Dollars pour un Shérif, qui avait permis à John Wayne de décrocher un Oscar tardif. Autre confirmation de l’intelligence avec laquelle ils font avancer leur carrière, les frères respectent l’œuvre qu’ils adaptent, ne cherchant pas à plaquer artificiellement les traits les plus saillants de leur style – notamment leur humour absurde – au matériau de départ.

True Grit sera donc une fresque dont on n’épuisera pas l’ampleur et la richesse au terme d’un seul visionnage. On en aurait presque l’intime conviction dès l’ouverture, merveille plastique où les ténèbres dans lesquelles l’écran est plongé initialement dévoilent très progressivement une image récurrente dans l’œuvre de Coen : celle d’un corps gisant sur le sol dans un espace ouvert à tous vents, sous la neige, devant les marches de l’entrée d’une pension, sur la terre battue dont étaient encore faites, en ces années 1870, les rues des villes américaines. L’éclairage, avec une lumière provenant de l’intérieur de la pension, s’oppose aux ténèbres régnant tout autour dans une composition admirable, presque esthétisante, avec laquelle tranche la simplicité avec laquelle la voix-off nous raconte toute une histoire. La voix adulte de Mattie Ross nous raconte que Tom Chaney, l’assassin de son père, a fui cette nuit-là Fort Smith, ville frontière entre l’Arkansas et les territoires indiens, sans que personne ne le prenne en chasse. Voilà que le flash-back commence, tandis que, venue recueillir les restes de son père, Mattie (Hailee Steinfeld, très prometteuse), adolescente que sa gaucherie n’empêche pas de manifester un aplomb infernal, recrute un agent fédéral, le marshall Rooster Cogburn (Jeff Bridges) afin de capturer Chaney.

Sans qu’on le lui ait demandé, un Texas ranger, LaBoeuf (Matt Damon), se joint à eux, mandaté par la famille d’un sénateur texan que Chaney a assassiné… La mise en scène de la petite ville ouvre le film avec ferveur : le cadre a beau évoquer les westerns d’antan, voilà que, déjà, le soin accordé aux détails du décor ou l’intensité d’une scène de pendaison – où l’on empêche un Indien de prononcer ses dernières paroles et où la caméra saisit les regards incroyablement impassibles des badauds qui s’arrêtent, voyeurs décomplexés, le temps d’une mise à mort – suffisent à incarner davantage une imagerie que l’on croyait condamnée à être platement re-convoquée à chaque nouveau western. Autre trait frappant : l’importance des dialogues est telle qu’elle singularise d’emblée le film par rapport au genre dans lequel on s’empressait de le « caser ». Le trio principal sera ainsi défini non pas seulement par une allure globale mais par un parler. Tandis que Mattie règle avec maestria les problèmes financiers laissés en suspens par son père au cours d’un face-à-face jubilatoire avec un commerçant local, Rooster apparaît pour la première fois en un plan qui révèle progressivement sa silhouette massive, affalée tandis qu’il témoigne au tribunal des circonstances de la mort de deux fugitifs qu’ils étaient censé ramener en vie. « Combien avez-vous fait de victimes ? » demande-t-on au marshall réputé pour avoir la gâchette facile, _« Blessé ou tué ? », _ « Limitons-nous aux morts, pour avoir un nombre raisonnable » !

Lorsque le trio pénètre en territoire indien sur les traces du meurtrier, qui a rejoint une bande de hors-la-loi, on peut parler de « départ » du film au sens où les colts sortent de leurs holsters et où les rebondissements sont au rendez-vous. Cependant, les cinéastes ne délaissent pas cette singularité qui nous avait frappé dès les premières scènes citadines. Aux échanges de tirs et à la violence crue de certains passages (les deux doigts que l’on coupe à un bandit, les gros plans sur les blessures) répondent toujours les joutes verbales dans lesquelles s’affrontent plus ou moins sérieusement les trois personnages, remarquablement interprétés par Hailee Steinfeld, un Matt Damon particulièrement truculent en Texas ranger prétentieux, et bien sûr Jeff Bridges auquel les Coen donnent une fois encore un rôle instantanément culte, bientôt quinze ans après The Big Lebowski (1997). Les comédiens parviennent à octroyer aux relations entre leurs personnages respectifs une épaisseur qui permet une réflexion sous-jacente sur la droiture et la grâce, dont Mattie nous dit en voix-off, dans l’introduction, que « Tout se paye, sauf [elle] », la grâce.

Le film peut être lu dans son intégralité comme une recherche par les personnages de cette grâce dans le succès de leur entreprise – la recherche du meurtrier Chaney – et dans celui de chacune des étapes par lesquelles leur parcours est marqué. Sauf que le succès ne fait qu’être entrevu tout au long du film et n’est jamais atteint, ou alors avec un lourd prix à payer. Le scénario semble même se délecter de donner à plusieurs reprises un impulsion quasi miraculeuse à la quête du trio, comme par exemple lorsque le bandit tant recherché, incarné par un Josh Brolin hirsute et toujours plein de prestance, apparaît par hasard de l’autre côté d’une rivière où Mattie était venue chercher de l’eau. Le succès est en vue – Mattie étant armée et pas l’assassin de son père – mais par un revirement de situation, il tourne à l’échec. Au niveau des relations entre protagonistes, on voit progressivement une admiration sourdre dans le regard que porte Rooster – soudain vieil homme – sur une Mattie pleine de panache. Petit à petit, le pantin qui profère un nombre incalculable de jurons et se biture avec du mauvais whisky semble ému par une grâce qu’il a conscience de ne pas avoir, lui, et qu’il perçoit chez sa jeune employeuse…

Pourtant, l’amitié que nous supposons entre les trois protagonistes, ou disons plutôt leur solidarité – qui n’est qu’une question de fait, une question de vie ou de mort – aura pour l’héroïne des conséquences inévitables. L’enfant qui s’embarque dans une aventure d’adultes, celle qui s’initie aux échanges qui, telles la protection et la vengeance, entourent la condition mortelle des humains, ne peut qu’en payer le prix, ou au moins la compensation. L’infirmité finale de Mattie s’avère être le prélèvement inévitable qu’effectue sur son être la nature – à travers le serpent qui l’a mordue – ou plutôt les lois dites « naturelles », qui sont celles qui régissent l’humanité mais aussi les rapports humanité/nature. C’est à l’Ouest sauvage que Mattie laisse son bras, infirmité répondant au bandeau noir que Cogburn porte sur l’œil droit. Ces mutilations diminuent moins physiquement les personnages qu’elles ne les grandissent aux yeux les uns des autres, attestant de leur « true grit », de leur « vrai cran »… Mais le choc de la découverte de l’amputation de Mattie n’est pas tout ce que nous livre la séquence finale en forme d’épilogue crépusculaire. Suite à une course magnifique de Rooster pour sauver à temps Mattie d’une mort certaine – où le ciel étoilé de carton dit autant le trouble de la perception dû à l’étourdissement de la jeune fille à ce moment-là que l’affection des cinéastes pour la création fondamentalement artificielle qu’est le cinéma – on retrouve, une fois Rooster arrivé devant la maison d’un médecin, l’éclairage sublime et chaleureux des premières images. Mais aussitôt, dans la scène suivante qui est aussi la dernière, les tonalités s’inversent, refusant au film toute envolée optimiste en guise de conclusion. Le sort (la Providence, déjà présente dans A serious Man ?) semble refuser à Mattie toutes retrouvailles avec Rooster, qu’elle n’avait jamais revu et dont elle reçoit une lettre lui demandant de venir le voir au cirque où il gagne désormais sa vie. Lorsqu’elle arrive là-bas, vêtue de noir comme une veuve, elle ne rencontre que deux autres figurants légendaires qui lui apprennent la mort, trois jours plus tôt, de l’ancien marshall.

La dernière image, qui voit Mattie se recueillir à l’endroit où elle a fait enterrer Cogburn à côté de ses parents puis s’éloigner pour n’être plus qu’une ombre au fond du plan, est grandiose et funèbre, stylisée et lointaine. En une image cohabitent douceur et amertume, étrangeté de la silhouette noire amputée d’un bras et classicisme de la conclusion en voix-off. Une chose nous frappe : si l’on en doutait encore quelques scènes plus tôt, le western a manifestement achevé de s’émanciper – ce qu’il avait commencé à faire dès le début du film – et d’embrasser le genre qui l’englobe, à savoir la fresque historique, ample et lyrique. Récit d’une initiation narré par une femme adulte à laquelle la grâce recherchée a toujours échappé, peinture d’une transition historique donc de la fin d’un âge, True Grit est bien une œuvre crépusculaire avant tout, une création hautement personnelle, d’une richesse qui la hisse au quasi sommet de l’œuvre des Coen. Le magnifique chant traditionnel protestant « Leaning on the everlasting Arms » (interprété par Iris DeMent) qui clot le film nous ramène à l’omniprésence du religieux dans le film, et à une phrase du proverbe 28 qui ouvrait celui-ci : « Le méchant prend la fuite sans qu’on le poursuive », de toute manière amené à être puni par la colère divine. Les Coen n’ont pas jugé nécessaire de restituer la deuxième phrase du verset : « Le juste a de l’assurance comme un jeune lion » : cela ne lui sert qu’à rester en vie, amputé physiquement et moralement, dans l’Ouest impitoyable.

3 Comments

Ne pas oublier Cent Dollars pour un Sherif, brillant western avec John Wayne.. Ce True Grit est aussi exceptionnel, on assiste à du beau et grand spectale !

Bien vu les correspondances entre la maison au début et à la fin, tout comme l'amputation de Mattie qui fait écho à l'infirmité de Cogburn, c'est intéressant comme point !

Merci pour l'article, donc !

Merci pour cet article qui m'a fait découvrir un beau film.

David