Considine développe ainsi un pan traditionnel du drame social britannique, souvent décliné par Ken Loach pour différents sujets : l’incapacité d’un personnage à lutter contre ses propres démons. Le combat intérieur de Joseph est d’autant plus prenant qu’il se manifeste par des symptômes physiques impressionnants : lorsqu’il va provoquer les bookmakers pakistanais, lorsqu’il maugrée contre le chien du voisin qui ne cesse d’aboyer ou lorsqu’il se réfugie dans la petite boutique d’Hannah (Olivia Colman) et se cache accroupi derrière une penderie, le personnage a des airs de bête sauvage et effrayante. L’originalité de Tyrannosaur au sein du genre dans lequel il s’inscrit de fait, elle s’appuie sur le jeu inimitable de Peter Mullan et tient à ce supplément d’étrangeté qui vient s’ajouter à la réalité sociale dépeinte. Ces chutes de Joseph dans un comportement mi-humain, mi-animal, mais aussi les éléments formels qui viennent marquer par touches impressionnistes le point de vue du cinéaste sur ce qu’il raconte détachent parfois le film de son ancrage dans la tradition britannique du cinéma social pour le tirer davantage vers des portraits psychologiques complexes à la Taxi Driver (1976). On ne s’étonne guère, dès lors, de trouver une réplique en forme de clin d’œil : lorsqu’Hannah lui demande son nom, Joseph répond : « Robert De Niro »…

Au-delà du choix d’un format 2.35 plutôt surprenant, qui n’inscrit pas seulement les personnages dans un cadre spatial et social mais permet aussi des jeux sur le visage buriné de Mullan se détachant de l’obscurité alentour, plusieurs effets de style viennent souligner – peut-être en vain mais avec un impact émotionnel non négligeable – la trajectoire émotionnelle de Joseph. Ainsi de cet effacement progressif de la bande-son, lorsque Hannah prie pour l’ami cancéreux de Joseph, qui laisse les deux personnages s’observer l’un l’autre en silence et en gros plans, signalant qu’un lien profond est en train de les unir, promesse d’une rédemption pour Joseph. Il y a aussi ce surnom de son épouse disparue, qui donne son titre au film et qui nous laisse imaginer une autre bête humaine, amputée de ses deux jambes, détruite à petit feu par ses propres excès (la femme était une diabétique refusant de se soigner, nous dit-on). Il y a, encore, le personnage du petit voisin d’en face, qui observe et commente les horreurs des adultes, offrant une perspective plus détachée, tristement ironique sur l’histoire pour mieux nous en faire saisir toute la violence : il demande à Joseph s’il va tuer l’homme qui a tué son chien (autrement dit lui-même) et s’étonne qu’Hannah se soit retrouvée avec un œil au beurre noir atroce en tombant d’un bus : « Wow ! Elle a dû tomber du toit alors ! » dit-il. Il y a, enfin, cette utilisation décomplexée de la musique. Trop souvent sacrifiée dans le drame social britannique sur l’autel de l’épure absolue, elle marque ici le refus du cinéaste d’abandonner son personnage dans le silence et la détresse : en quelques balades folk, Considine exprime son humanisme de manière plus formelle que ne le fait par exemple un Ken Loach (en cela, il se rapproche d’ailleurs de Peter Mullan qui, lorsqu’il passe derrière la caméra, recourt à la musique comme élément de « commentaire » de l’action : voir l’exemple flagrant de NEDs, 2011). Mais la musique, lorsqu’elle est jouée/chantée de manière diégétique dans le film – à grand renfort de bière et de whisky, a également un côté viscéral qui en fait une échappatoire aux épreuves traversées par les personnages. Qui mieux que les Pogues, avec leurs balades blessées, pouvaient s’inviter dans le film dans de pareils moments ? «I’m a Man you don’t meet everyday », chant traditionnel irlandais dont ils ont interprété la version la plus célèbre, est chanté suite à l’enterrement de l’ami de Joseph et se fait naturellement l’écho du début du film, avec la mort du chien : « Well I took out my dog / and him I did shoot / All down in the county Kildare ».

La réussite de Tyrannosaur tient ainsi à cette capacité qu’a Paddy Considine à dépasser subtilement le réalisme tout en demeurant ancré dans la peinture d’un quotidien. Car il ne manque certainement pas de montrer le marasme économique et social du Glasgow d’aujourd’hui comme facteur-clé d’une violence sur laquelle s’était déjà penché Ken Loach avec Sweet Sixteen (2002). L’environnement direct de Joseph est décrit comme perverti de toutes parts par une hostilité protéiforme (délinquance, agressions, racisme) et enracinée au point de contaminer chaque phrase prononcée, même la plus affectueuse : « Good night, you fucking bastard! » entend-on lorsque Joseph sort un soir d’un pub. Tandis que le personnage central tente de s’extirper de sa propre spirale autodestructrice, on constate que ce qui l’entoure est rongé par le même mal. Un gouffre semble s’ouvrir à chaque coin de rue, prêt à le faire dégringoler de nouveau. En cela, une image forte est celle qui le montre est assis seul, dans son jardin, près de l’abri dont il vient d’abattre les murs de tôle à coups de maillet : symboliquement, il détruit lui-même les refuges précaires qui pourraient l’accueillir. Il en va de même dans sa relation avec Hannah. La séquence de la première rencontre est d’une intensité admirable : la violence verbale de Joseph fait plus mal que jamais lorsqu’elle est dirigée contre une femme d’une telle douceur, qui lui tend la main. On ne tarde pas à deviner une douleur profonde chez Hannah aussi, de sorte que dans ces face-à-faces déchirants, on sait les deux personnages détruits de l’intérieur, chacun l’extériorisant à sa manière : les larmes contre les insultes, la croyance en Dieu contre le nihilisme (on pense parfois aux passages les plus noirs de Naked de Mike Leigh, c’est dire). La tare d’Hannah est plus tragique encore que celle de Joseph : elle est trop bonne dans un monde de brutes, et sa miséricorde lui joue des tours… Ce que Considine ose de plus terrible, c’est d’abattre aussi durement ses personnages pour transcender par la suite la beauté d’un amour naissant. On est parfois sidéré par les abîmes de détresse dans lesquels tombent Joseph et Hannah. « God! Please help! » : les appels à l’aide d’Olivia Colman résonnent d’autant plus longtemps en nous qu’on les sait lancés en vain – Dieu n’a pas sa place dans l’univers du film. Le refuge affectif que Considine érige lentement – par les partis-pris formels que l’on évoquait, par une narration qui se fait plus lâche sur la fin, par cette lettre lue en voix-off qui vient renforcer le lien entre les personnages – ne tient pas à grand-chose mais suffit à contredire in extremis la phrase nihiliste et défaitiste que l’on entend dans une scène (et qui donnait son titre au premier court-métrage du réalisateur, sorte de prologue au long-métrage), « It’s dog alltogether! ».

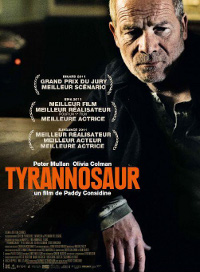

Réalisation : Paddy Considine

Scénario : Paddy Considine

Production : Diarmid Scrimshaw

Bande originale : Dan Baker et Chris Baldwin

Photographie : Erik Alexander Wilson

Montage : Pia Di Ciaula

Origine : Royaume-Uni

Date de sortie : 25 avril 2012

NOTE : 4/6