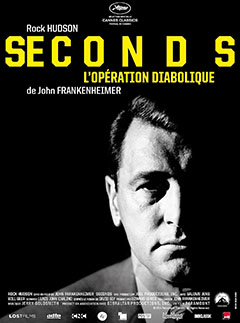

REALISATION : John Frankenheimer

PRODUCTION : Joel Castleberg Productions, John Frankenheimer Productions, Gibraltar Entertainment

AVEC : Rock Hudson, Salome Jens, Will Geer, John Randolph, Jeff Corey

SCENARIO : Lewis John Carlino

PHOTOGRAPHIE : James Wong Howe

MONTAGE : David Newhouse, Ferris Webster

BANDE ORIGINALE : Jerry Goldsmith

ORIGINE : Etats-Unis

GENRE : Drame, Thriller

DATE DE SORTIE : 12 avril 1967

DUREE : 1h46

BANDE-ANNONCE

Synopsis : Arthur Hamilton, un homme d’âge mûr déçu par son existence monotone, reçoit un jour un coup de téléphone d’un ami qu’il croyait mort. Celui-ci lui propose de refaire sa vie en simulant sa mort. Il finit par signer un contrat qui lui permet de changer de visage et de repartir de zéro. Mais tout a un prix et cette nouvelle existence n’ira pas sans poser quelques problèmes…

Il vaut mieux être averti : voilà un film qui peut rendre fou. Surtout si vous êtes de ceux qui voient encore le rêve américain comme une réalité difficile à atteindre (au mieux) ou comme une utopie potentiellement réalisable (au pire). Ce que va révéler Seconds durant une bonne centaine de minutes, c’est l’exact inverse de ce schéma de pensée. Et aussi, n’ayons pas peur de mots, abattre cette assimilation de l’existence sociale de chacun à un long fleuve tranquille, où le fait d‘opérer toute variation dans son mode de vie coulerait de source sans crainte d’en payer les conséquences. Parce qu’ici, la paranoïa active de l‘Amérique envers son propre fonctionnement en prend un sacré coup sur le crâne. On n’ira pas jusqu’à dire que John Frankenheimer avait réussi à révolutionner quoi que ce soit sur le terrain paranoïaque avec ce film, mais en achevant ainsi une trilogie officieuse sur le sujet après Un crime dans la tête et Sept jours en mai, le cinéaste frappait un très grand coup, peut-être le plus percutant de sa carrière. Il n’est d’ailleurs ici question que d’un coup à tenter, peut-être le plus désespéré : le changement total d’identité. Voici un homme ordinaire, assez insatisfait malgré une situation stable (une femme, un enfant, un travail lucratif…), qui accepte, sur les conseils d’un ancien ami qu’il croyait mort, de revêtir un nouveau visage et une nouvelle identité avec l’aide d’une mystérieuse organisation. Arthur Hamilton devient Tony Wilson, peintre bohème et renommé, désormais installé en Californie. Mais toujours insatisfait. Pire même : inadapté. Et c’est le début du cauchemar…

En même temps, l’enfer ne met pas longtemps à apparaître. Dès le générique, Frankenheimer nous met déjà dans l’ambiance, le temps d’un générique hitchcockien à la Saul Bass qui multiplie les déformations d’images en anamorphose sur un visage pétri de trouille. Déjà l’idée du brouillage identitaire, de l’isolation de chaque détail d’un visage humain fragmenté, de cette peur liée aux forces invisibles qui peuvent potentiellement le contrôler. Et dès la scène d’ouverture située dans une gare, la mise en scène adopte un système de cadrage hautement perturbant : le jeu sur la snorry-cam et les cadrages déformants en courte focale renforcent la perception d’un cauchemar parano, enclenché sans crier gare et régi par on ne sait quelle puissance invisible. Sans compter que dans ces purs moments de déstabilisation sensorielle, la réalisation de Frankenheimer incarne elle-même le piège que l’intrigue tente d’appréhender, si bien que sa caméra se mue ainsi en agent traqueur, suivant le héros dans ses moindres déplacements et faisant s‘effondrer les règles du monde extérieur sous le poids de l‘étrangeté. De là nait ce cauchemar existentiel et instable, plus coulant encore qu’une montre de Dali.

Il y a quelque chose de profondément kafkaïen dans Seconds, surtout au vu d’une mystérieuse organisation que Frankenheimer dépeint avec autant de froideur que ne le faisait Orson Welles dans Le procès : cet environnement clos, assimilable à une compagnie d’assurances au vu des détails du contrat proposé, n’hésite pas à oppresser l’individu, à le bercer d’illusions sur l’acquisition de sa liberté absolue, à le priver de son libre arbitre. Et lorsqu’une nouvelle vie moins monotone semble s’offrir à l’individu, ce que l’on peut qualifier de rêve américain vire à l’inverse d’une échappée belle : le héros découvre alors les mirages d’une telle utopie, découvre un mode de vie superficiel auquel il n’est pas adapté, s’enferme dans la dépression et rejette sa condition sociale. Dans ces moments-là, Frankenheimer se permet même une idée gonflée : faire de la contre-culture hippie le stade terminal de ce mode de vie superficiel et bohème, et ce au travers d’une hallucinante scène d’orgie dionysiaque. La scène peut intriguer et déstabiliser au premier regard, elle se révèle profondément logique après réflexion. Parce que toute l‘intrigue illustre une dérive au travers des mirages, le rêve américain au-dessus de tous les autres. Et au vu d’une scène finale tétanisante de violence, le choc n’en sera que plus rude.

On ne cherchera pas midi à quatorze heures pour comprendre les raisons du terrible échec commercial de Seconds à sa sortie en 1966. D’abord parce qu’il développe un contenu extrêmement sombre et perturbant (sans parler d’un humour noir qui file un sacré malaise), ensuite parce qu’il n’hésite pas à torpiller l’image idyllique de l’american way of life, enfin parce qu’il prenait le risque de fissurer l’image idyllique de son acteur principal. Toutefois, le choix de Rock Hudson tient clairement de l’idée de génie : connu pour son travail dans des comédies et des mélos, notamment ceux de Douglas Sirk (qui en aura fait son acteur fétiche), l‘homme aura fini par devenir malgré lui son propre personnage de ce film, placé dans un cadre classieux et spécifique sans aucune possibilité d’en sortir. En effet, lorsqu’il tenta de s’éloigner de la comédie romantique (notamment en jouant dans Seconds), Hudson vit sa carrière décliner et dut revenir au genre qui fit sa célébrité. De même, on aura du mal à voir un heureux hasard de casting dans la présence de l’acteur John Randolph dans le rôle d‘Arthur Hamilton : victime du maccarthysme pendant les années 50, l‘acteur incarne ici un homme contraint par chantage à changer d’identité. La coïncidence est troublante, en tout cas à peu près autant que toutes les composantes du métrage, de la musique flippante de Jerry Goldsmith jusqu’au travail photographique du chef opérateur James Wong Howe en passant par l‘infinie harmonie du découpage. Et un doute terrible s’abat en sortant de la projection : John Woo aurait-il piqué l’idée de Volte/Face à ce film-là ? Disparu il y a une dizaine d‘années, Frankenheimer n’aurait-il pas lui-même changé d’identité ? Quand on vous disait que ce film pouvait rendre fou…