REALISATION : Brian De Palma

PRODUCTION : Harbor Productions, Solaris Distribution

AVEC : William Finley, Paul Williams, Jessica Harper, George Memmoli, Gerrit Graham, Archie Hahn, Sara Ballantine, Herb Pacheco

SCENARIO : Brian De Palma

PHOTOGRAPHIE : Larry Pizer

MONTAGE : Paul Hirsch

BANDE ORIGINALE : Paul Williams

ORIGINE : Etats-Unis

GENRE : Comédie, Horreur, Film musical

DATE DE SORTIE : 25 février 1975

DUREE : 1h32

BANDE-ANNONCE

Synopsis : Winslow Leach, jeune compositeur inconnu, tente désespérément de faire connaître l’opéra qu’il a composé. Swan, producteur et patron du label Death Records, est à la recherche de nouveaux talents pour l’inauguration du Paradise, le palais du rock qu’il veut lancer. Il vole la partition de Leach et le fait enfermer pour trafic de drogue. Brisé, défiguré, ayant perdu sa voix, le malheureux compositeur parvient à s’évader. Il revient hanter le Paradise…

« J’ai eu l’idée du film dans un ascenseur, en écoutant une chanson des Beatles en version muzak. Je me dis qu’ils avaient pris l’œuvre originale pour en faire une musique d’ascenseur […] Ils prennent quelque chose de bon et d’original, et ils l’exploitent pour gagner un maximum d’argent. Tout cela détruit l’œuvre. »

Brian De Palma

C’est par l’image d’un oiseau que démarre Phantom of the Paradise. Sauf qu’il s’agit d’un oiseau mort, révélé au terme d’un très subtil zoom arrière en spirale. Ceci est un logo, celui du studio d’enregistrements Death Records. Ceci est un signe, celui d’un art qui meurt par dénaturation sous l’effet de la duplication et de l’enregistrement. Or, l’aura culte qui continue encore d’entourer le film culte de Brian De Palma plus de quarante ans après sa sortie prouve que l’exception existe. A quoi cela tient-il ? Un regard d’artiste intègre qui ne souffre d’aucune contrainte imposée par autrui, certes, mais aussi une facture intemporelle qui permet à l’œuvre et à son propos sous-jacent de traverser les décennies sans avoir la sensation de perdre en actualité. Si l’on s’en tient aux faits, l’impact de Phantom of the Paradise apparaît considérable : sa relecture fausto-frankensteinienne du Fantôme de l’Opéra constitue encore aujourd’hui un cas d’école dans la réappropriation d’un mythe populaire (voire plusieurs), sa critique impitoyable d’un entertainment industrialisé qui broie tout sur son passage s’avère infiniment plus solide que la pérennité d’un compact-disc écrasé par la suprématie du MP3, et notons d’ailleurs que, si ce film n’existait pas, notre Christophe Gans adoré ne serait jamais devenu cinéaste. Toutefois, on s’interroge : pour un film qui voit la relecture opportuniste de l’art comme étant l’ennemi absolu, le fait de voir un cinéaste faire de même en télescopant différentes influences ne risque-t-il pas d’aboutir à un film qui tombe dans ce qu’il dénonce ? Répondre par l’affirmative revient hélas à passer à côté de ce qui agite les neurones du brillant De Palma depuis toujours : la question du double.

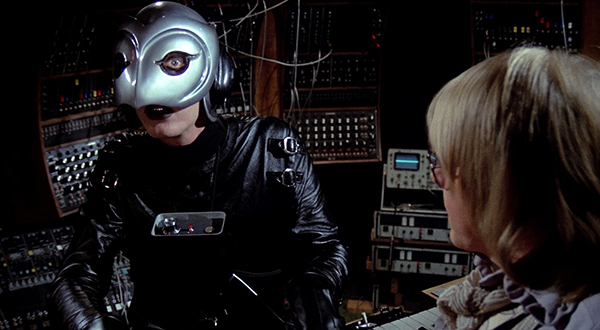

L’art est ici un cheval de bataille qui prend racine dans la sincérité absolue de celui qui le pratique. On le ressent d’entrée chez ce touchant personnage de Winslow Leach (William Finley) lorsqu’il entonne les premières paroles de sa chanson Faust. Déjà parce que les paroles font écho autant à sa sensibilité renfermée qu’à sa création – il a écrit un opéra qui s’inspire du mythe de Faust. Ensuite parce qu’à le voir vivre au rythme de la mélodie durant son audition alors que des anonymes s’affairent autour de lui sans le remarquer, c’est la solitude de l’artiste – et sa potentielle déchéance – face à tous que De Palma capture alors sous tous les angles au travers d’un travelling circulaire. Au-dessus de lui, l’obscurité reste le cocon protecteur du machiavélique Swan (Paul Williams, également compositeur des musiques du film), producteur de musique inspiré du mégalomane Phil Spector, qui exècre l’idée même de perfection chez les autres et qui ne veut rien d’autre qu’être le Dieu de la musique régnant sur son Paradise. En volant les partitions de Winslow et en le jetant en prison, Swan créera sans s’en rendre compte un monstre vengeur : Winslow s’évadera, finira défiguré par une presseuse de disque, perdra sa voix, et revêtira le costume d’un « fantôme » qui hantera les recoins du Paradise en y multipliant les attentats. Le jour où Swan reviendra vers lui pour conclure une alliance avec lui, chacun sera désormais le double de l’autre : d’un côté comme de l’autre, vendre son âme au diable n’aboutira qu’à une monstruosité. De Palma, lui, n’a pas vendu la sienne. Son art du simulacre ne trompe pas. Au contraire : il révèle ironiquement la tromperie.

A bien des égards, et ce malgré son évident regard critique, Phantom of the Paradise n’a rien d’une satire à proprement parler. L’ironie sardonique est davantage ce qui irrigue De Palma à travers ce film, et c’est même peu dire : comment décrire autrement un film qui compile et télescope différents courants musicaux (années 50, Beach Boys, Chuck Berry, Rolling Stones, Undead, Kiss…) dans le but d’assimiler la musique à une drogue dure qui pousse ceux qui la dénaturent – et ceux qui la consomment – vers l’autodestruction ? De Palma ne cherche pas à s’en moquer ou à tout tourner en dérision, mais plutôt à révéler l’envers implicite d’un décor faussement créatif : derrière le meurtre (tuer quelqu’un ou tuer une œuvre d’art) ne se cache rien d’autre que du spectacle, et le spectacle se vend s’il est relayé par ceux qui en réclament leur dose quotidienne. Plus qu’un pamphlet, Phantom of the Paradise fait ainsi l’autopsie baroque d’une culture si obsédée par la mort qu’elle tangue vers la dégénération totale, s’auto-dévorant sur l’autel du divertissement formaté. Passant d’une tendance à l’autre (pop, glam-rock, heavy metal…), tout un chacun se place donc ici en réclame permanente de sensations et d’intensité maximale pour mieux se sentir vivant.

Le narcissisme exacerbé du diabolique Swan en est le premier plan : celui-ci a passé un contrat avec le diable (il se voit lui-même à travers un miroir !) afin de rester éternellement jeune, et c’est donc son image qui vieillira à sa place, jusqu’au jour où le masque tombera et révèlera l’horreur de l’âme (tout a été enregistré : le contrat, donc la vérité, est ici un film vidéo). L’attitude du public dans les concerts en est l’arrière-plan : peu après un attentat à forte valeur ironique (le public est électrisé lorsqu’un chanteur finit électrocuté !), la scène finale montrera une audience en transe totale, quasi dionysiaque, qui consomme l’énergie interne du show comme le public d’une arène romaine réclamerait du sang lors d’un combat de gladiateurs, ce que De Palma rend perceptible par un montage totalement survolté et désordonné. Même dans la scénographie des spectacles musicaux, le cinéaste déploie une forte matière ironique : dans l’un d’eux reprenant le mythe de Frankenstein, les chanteurs utilisent de fausses guitares-sabres pour faire mine de découper des morceaux de spectateurs afin de reconstituer la créature de Frankenstein (en réalité un chanteur de glam-rock qui gesticule comme un taré). Ou comment un style artistique se dénature à force d’être recomposé n’importe comment. Ce simulacre, De Palma le révèle, se servant de Winslow comme d’un intrus qui braque ainsi les projecteurs du Paradise sur la vérité : celle du « faux » (un simulacre généralisé) et celle du « vrai » (une pureté de l’art, magnifié par le phénix Jessica Harper lorsqu’elle entonne le déchirant Old Souls).

Si sa mise en scène prend soin de topographier les différents recoins du Paradise pour mieux en révéler l’envers névrotique, De Palma n’en rate cependant pas une pour incarner cette idée de relecture à des fins parodiques. Déjà accusé à l’époque d’avoir plagié Hitchcock avec Sœurs de sang, le cinéaste enfonce le clou en osant une parodie délirante de la scène de douche de Psychose (où Winslow menace Beef avec… un débouche-chiottes !). Même chose lorsqu’il s’agit de visualiser les attentats commis par Winslow au sein du Paradise : pour l’un d’eux, De Palma duplique le concept du mémorable plan-séquence de La soif du Mal (une bombe placée dans une voiture que la caméra suit), mais s’amuse à le transcender au travers d’un split-screen jubilatoire. Dans les deux cas, et contrairement à ce qui forme la moelle épinière du récit, ce genre de relecture ne trahit par l’œuvre originelle. Elle en renforce l’idée de départ par un subtil décalage au lieu de vouloir à tout prix la saborder par un style qui viserait la consommation plutôt que l’émotion. Le choix du grand angle outrancier va évidemment de pair avec cette idée d’un film se voulant un miroir déformant d’un monde qui déforme tout, mais en revanche, la durée trop courte du film (à peine une heure et demie !) tend à compresser le propos au lieu de le laisser s’épanouir au travers d’une durée plus large. On y sent parfois un film plus coupé que découpé, où les inégalités de montage sont légion. A ce titre, autant les transitions narratives sous forme de pages de journaux (Variety, Rolling Stone…) ont de quoi séduire, autant les raccords s’avèrent souvent trop brutaux pour créer un montage totalement homogène – la fameuse affaire du « Swan Song » en est sûrement la raison.

Devenu rapidement culte en dépit d’un gros échec au box-office américain, Phantom of the Paradise s’est logiquement imposé comme la pierre angulaire d’une grande tradition d’ovnis musicaux et opératiques, propices à cracher un niveau élevé d’hallucinations constantes qui transcendent les époques et les genres. Un an plus tard, Jim Sherman allait suivre l’exemple avec son supra-culte The Rocky Horror Picture Show, même si, pour le coup, la provocation joyeuse de ce dernier avait de quoi trancher radicalement avec le pessimisme du « fantôme ». Fataliste par nature si l’on en juge par les conclusions de ses plus grands films, Brian De Palma ne pouvait pas évoquer l’industrialisation de l’art autrement qu’en révélant la fin des illusions. L’inquiétant silence radio dont il continue de faire preuve depuis la sortie de Passion en 2013 laisse à penser qu’il serait désormais devenu lui-même le fantôme d’un paradis perdu. On espère se tromper.

Test Blu-Ray

En plus de mériter clairement sa place parmi les coffrets Ultra Collectors de Carlotta (vu l’aura du film, c’était la moindre des choses), Phantom of the Paradise trouve enfin une édition à la mesure du culte que lui vouent les cinéphiles. On aura pu craindre qu’une restauration 2K soit insuffisante pour magnifier un film multipliant à ce point-là les supports délicats à manier (superpositions d’image, grand angle déformant, colorimétrie, flous…), mais le résultat s’avère bien plus fin et soigné que les précédentes éditions. On redécouvre donc le film dans les meilleures conditions possibles, même s’il faudra définitivement admettre que le grain de certaines scènes (toujours les mêmes !) ne disparaîtra sans doute jamais. Côté son, cet encodage DTS-HD fait vite oublier l’épouvantable sonorisation en DTS 5.1 du précédent Blu-Ray, et bien sûr, la VO est à privilégier (inutile d’expliquer pourquoi…). C’est surtout sur les bonus que les fans du film vont jouir de bonheur. Carlotta a certes opté pour la lucidité en reprenant les bonus des précédentes éditions (une intro rigolote de Gerrit Graham, un faux spot publicitaire avec William Finley, l’excellent docu Paradise Regained, l’interview de la costumière Rosanna Norton…), mais pour le coup, nous avons droit à quelques surprises. Riche idée d’avoir intégré au menu deux petits modules consacrés aux scènes coupées et aux modifications résultant de l’affaire « Swan Song », de même qu’une interview récente de Brian De Palma (laquelle fait forcément un peu doublon avec le docu). Mais le morceau de choix se révèle être une (très) longue discussion entre Paul Williams et Guillermo Del Toro (deux amis visiblement hyper proches) qui, au-delà d’un nombre d’anecdotes faramineux sur le film et leurs carrières respectives, tracent une multitude de traits d’union entre la création musicale et le 7ème Art. Comme continuité parfaite du film et de son propos, voici LE bonus qui nous manquait. Une édition en tous points « définitive ».