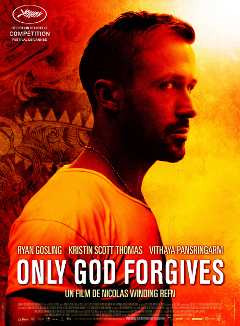

REALISATION : Nicolas Winding Refn

PRODUCTION : Bold Films, Wild Bunch, Le Pacte, Space Rocket Nation

AVEC : Ryan Gosling, Kristin Scott-Thomas, Vithaya Pansringarm, Rhatha Phongam, Tom Burke

SCENARIO : Nicolas Winding Refn

MONTAGE : Matthew Newman

PHOTOGRAPHIE : Larry Smith

BANDE ORIGINALE : Cliff Martinez

ORIGINE : Danemark, France

GENRE : Thriller, Drame, Trip

DATE DE SORTIE : 22 mai 2013

DUREE : 1h30

BANDE-ANNONCE

Synopsis : À Bangkok, Julian, qui a fui la justice américaine, dirige un club de boxe thaïlandaise servant de couverture à son trafic de drogue. Sa mère, chef d’une vaste organisation criminelle, débarque des États-Unis afin de rapatrier le corps de son fils préféré, Billy : le frère de Julian vient en effet de se faire tuer pour avoir sauvagement massacré une jeune prostituée. Ivre de rage et de vengeance, elle exige de Julian la tête des meurtriers. Julian devra alors affronter Chang, un étrange policier à la retraite, autant adulé que redouté par les autres flics de Bangkok…

Trois certitudes émergent en sortant de la projection d’Only God forgives. D’abord, le triomphe de Drive n’était pas un signe d’assagissement pour Nicolas Winding Refn (NWR pour les intimes), encore moins le point de départ d’une nouvelle orientation (peut-être davantage ouverte au grand public) pour sa carrière de cinéaste, et c’est une très bonne nouvelle. Ensuite, le fait de tourner son nouveau film en Thaïlande n’était clairement pas synonyme de récréation exotique pour lui, d’autant que ses précédents longs-métrages exploraient déjà de nouveaux territoires (entre la banlieue danoise, les Highlands écossais et les mégalopoles américaines, il y avait de quoi picorer). Enfin, la démarche expérimentale de ce génie n’est pas prête de se déclarer en manque de jus, tant sa virtuosité à fusionner la subversion du cinéma de genre et l’expérimentation sensorielle continue de nous vriller les orbites.

Trois bonnes raisons de continuer à hurler de joie, même si, à ce stade d’une filmographie exceptionnelle sans la moindre fausse note (même pas un film « moyen », c’est dire), on aurait évidemment un peu de mal à s’en contenter. Qu’à cela ne tienne, puisque l’audace du film tient à nouveau dans un renversement total des attentes, ne serait-ce que sur le plan métatextuel : en effet, en choisissant de poursuivre son voyage intérieur et planétaire, NWR opère un mouvement paradoxal qui le pousse peu à peu à revenir vers les origines de son cinéma. En décodé, même si le décor change radicalement, le pied, lui, semble déterminé à fouler à peu près le même sol qu’avant. Ce n’est donc pas un hasard si l’on pense ici sans arrêt à la trilogie Pusher : même idée d’un personnage pris dans un terrible engrenage qui le conduit à l’échec, même retour à la viscéralité d’une intrigue très simple où la spirale de la violence et les rapports de pouvoir conditionnent les individus, même peinture d’un univers réaliste qui vire peu à peu à l’enfer hallucinatoire. Tout ça, c’est pour le fond. Sur la forme, le réalisateur semble aussi prêt à renouer avec ses démons les plus vicieux : le spectre inoubliable de Valhalla Rising hante chaque plan du film, nous ramenant aux sensations d’un art libre et primitif, fonctionnant avant tout sur l’excitation du moment et l’imprégnation d’un univers en mutation constante. Du coup, en remontant à rebours vers les fondations de sa carrière à la suite d’un triomphe au box-office, doit-on considérer que le cinéaste danois aurait hélas refait machine arrière, peut-être au risque de se répéter ? Si c’est le cas, on se trompe lourdement. Notre punition : un aller direct pour le purgatoire. Et c’est peu dire qu’on ne le regrettera pas.

Car c’est bien en plein cœur d’un enfer à ciel ouvert que va se dérouler cette sombre histoire de vengeance. Un Bangkok néon et ténébreux, monstrueusement cinégénique dans son assemblage de ruelles sombres et de restaurants éclairés au néon, où l’argument narratif, simple comme bonjour (en gros, « aller à la rencontre du diable »), s’installe dès la scène d’ouverture : Julian (Ryan Gosling, impeccable), gérant d’une salle de boxe à Bangkok avec son frère Billy (Tom Burke), apprend un soir l’assassinat de ce dernier, coupable d’avoir violé et tué une prostituée de 15 ans. A la fois maman des deux frères et gérante d’un important trafic de drogue dont la salle de boxe sert de couverture, Crystal (Kristin Scott-Thomas, vénéneuse) débarque alors en ville pour forcer Julian à retrouver l’assassin et ainsi venger son frère. Le début d’un engrenage meurtrier de plus en plus sauvage dont personne ne sortira intact, et surtout pas son protagoniste : autrefois figure de justicier melvillien et quasi invincible dans Drive, Ryan Gosling réinjecte ici son mutisme et son opacité chez un jeune dealer de drogue sans avenir ni affect, qui incarne une certaine idée de l’impuissance, à la fois interne et externe. Fasciné par la brutalité du milieu mais incapable de l’épouser pleinement, amoureux d’une jeune et jolie prostituée mais incapable de cibler précisément un avenir avec elle, désireux d’accéder à la rédemption mais incapable d’en assumer les dommages collatéraux par peur, Julian y est un raté flamboyant dont le regard opaque et la rareté des paroles (à peine une quinzaine de répliques !) ont du mal à dissimuler un profond vide existentiel, et le jeu de Gosling, à nouveau sur le fil du rasoir entre la transe intérieure et l’imprévisibilité des actions, traduit tout cela à merveille.

Or, ce qui l’attend n’est pas tant un simple affrontement familial qu’une castration à l’état pur. Car, autour de lui, vivotent deux figures du Mal qui se tirent la plus belle paire au jeu de cartes de la perversité. D’un côté, une mère cruelle et impitoyable, au fonctionnement interne là aussi difficile à cerner, qui n’a de cesse que d’humilier son propre fils pour mieux le renvoyer face à ses inaptitudes, et sans aucun scrupule à enclencher une série de vengeances en crescendo dans l’horreur. De l’autre, le fameux « God » du titre : un énigmatique policier à la retraite (Vithaya Pansringarm, immense révélation), expert dans le maniement du sabre et véritable « ange de la Mort » surpuissant, aux dons quasi médiumniques, seule personne à la fois juge et bourreau dans cette spirale de cruauté. Trois personnages typés, une trinité où chacun affronte les deux autres, dans le calme comme dans la fureur. Avec, nouveauté chez NWR, une petite inversion des rôles : cette fois-ci c’est la femme, araignée perverse, qui incarne le Mal absolu, et c’est l’ange exterminateur, paisible retraité à la sérénité appuyée, qui suscite la fascination.

L’audace suprême du film réside dans cette façon d’intégrer une quantité assez folle de thématiques œdipiennes sous forme de fragments, éparpillés à la manière de petites constellations rapprochées qui forment une toile d’araignée éminemment complexe. Tout comme dans Drive, le simplisme apparent de l’intrigue n’est qu’un leurre : loin de se contenter d’une simple illustration de scénario, le cinéaste prend en réalité le temps de placer chaque élément de son intrigue, toujours dans un cadre très travaillé (mention spéciale aux cadrages à la sidérante symétrie kubrickienne), pour mieux jouer par la suite sur les interactions avec l’environnement. On comprend vite qu’ici, chaque élément de la mise en scène comme de l’intrigue renvoie à la notion de castration, qu’il s’agisse de l’influence néfaste de la figure maternelle (cadrée à chaque fois au centre de l’écran), de la fragilité d’un corps fracassé par le combat et redéfini à la manière d’une composition cubiste (voir le visage tuméfié de Ryan Gosling dans les dernières scènes du film) ou même de la présence d’un sabre dont le geste tranchant et expéditif fait figure de châtiment ultime pour les âmes coupables.

Le plus évocateur réside toutefois dans la tonalité érotique du film, notamment dans une paire de scènes casse-gueule où l’imagerie SM se mêle à une étrange évocation sous-jacente d’un amour maternel perverti : à titre d’exemple, lorsque Julian demande à une prostituée de le ligoter à une chaise et de se masturber face à lui, le film installe un décor mental labyrinthique aux couleurs utérines, quasi lynchien, où le protagoniste semble effrayé de franchir une porte sombre (celle qui mène précisément à sa mère) et manque de se faire trancher les bras (le symbole est assez explicite). La grille de lecture sur le retour au ventre maternel semble souvent très claire, de même que la piste de l’inceste, mais là encore, le style visuel de NWR, entièrement basé sur la mise en condition musicale et sensitive des éléments et des espaces, laisse le champ libre à l’intuition et ouvre un large éventail d’interprétations possibles, exactement à l’image de l’approche sensorielle du cinéma de David Lynch.

Littéralement ébouriffante dans son esthétisme, dans sa beauté plastique et dans la richesse de ses jeux de lumière, la réalisation d’Only God forgives met en valeur aussi bien les nappes planantes de synthés (une fois encore, la BO de Cliff Martinez est stupéfiante) que les lignes de dialogues (dont l’impact narratif découle aussi de leur rareté), et élabore ainsi une étrange tuerie au ralenti, sorte d’installation plastique dignes des meilleurs films de Johnnie To où les motifs (bibliques, mythologiques, etc…) se bousculent autant que les clichés (flics contre gangsters, rivalité fraternelle, mère castratrice…). Et dans cet univers ultrasensoriel, voire cotonneux si l’on en juge par le confort évanescent du montage musical et la fluidité parfaite du découpage séquentiel, l’alternance de boucherie ultra-stylisée et de stases silencieuses renvoie à l’un des premiers plaisirs du 7ème Art : s’immerger dans un bain d’images et de sonorités, et ne plus vouloir le quitter. Seul compte le style puisqu’il est le seul à même de pouvoir susciter l’immersion par l’association image/son : on aimerait que la théorie soit un peu plus souvent respectée et mise en pratique, au lieu d’être souvent conspuée comme démarche maniériste et reléguée au placard par des cinéastes adeptes du surlignage verbal.

Même si l’idée d’habiter pour de vrai un territoire aussi sombre et violent que celui-ci ne nous viendrait évidemment pas à l’esprit, force est de constater que le style dévorant de NWR nous pousse à en investir chaque recoin avec une fascination sans limites. De la même manière que Fabrice du Welz réussissait il y a cinq ans avec Vinyan une approche immersive du territoire thaï à des fins introspectives, le réalisateur de Drive joue de sa sophistication visuelle et de son art du non-dit narratif pour en extraire une délicieuse invitation en terre inconnue. Son Bangkok est ici un purgatoire sans porte de sortie illusoire, où chaque personnage n’est qu’une entité paumée, prisonnière de son échec, égarée dans son schéma pulsionnel, impossible à déchiffrer dans son fonctionnement interne, errant sans le savoir comme une âme en peine dans l’attente d’un châtiment ou d’un pardon. Même le bourreau n’échappe pas non plus à cette caractérisation : peu après avoir fait preuve d’un sadisme hallucinant dans une scène de torture à la limite de l’insoutenable, le voilà qui se rend paisiblement au karaoké pour y chanter des bluettes sentimentales avec un regard attendri. Se lasserait-il de sa condition de bourreau au point de croire, peut-être naïvement, au pouvoir de l’amour ? Vu l’attention qu’il porte pour sa famille, sans doute, et ce n’est pas un hasard, le cinéaste danois ayant souvent zébré ses intrigues les plus dark d’une infime nuance de lumière en arrière-plan.

La mise en chantier du film offre d’ailleurs un éclairage intéressant : chez le réalisateur, l’idée du film a germé au moment où sa femme était enceinte de leur second enfant et souffrait énormément, d’où son idée d’un personnage de frère vengeur poussé par sa mère à affronter Dieu. Du coup, il n’est pas interdit de voir dans le personnage du tueur retraité la clé de voûte de la fascination du cinéaste : un dieu passant du statut de tueur invincible à celui d’humain fragile et serein, érigeant ainsi le film comme miroir névrotique de la condition humaine. En revanche, Nicolas Winding Refn est en phase d’accomplir le chemin inverse. A ce stade de perfection, il est désormais trop haut pour qu’on ne le confonde pas avec le « dieu » du titre. Et comme lui seul peut pardonner, puisse-t-il avoir la bonté de ne pas être trop expéditif avec les autres cinéastes qui, de par leur faiblesse et leurs carences expérimentales, ne sont décidément pas prêts de le supplanter.