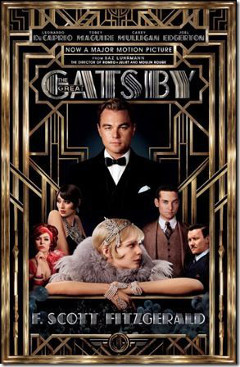

REALISATION : Baz Luhrmann

PRODUCTION : Warner Bros Pictures, Bazmark Films

AVEC : Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire, Carey Mulligan, Joel Edgerton, Isla Fisher

SCENARIO : Baz Luhrmann, Craig Pearce

PHOTOGRAPHIE : Simon Duggan

MONTAGE : Jason Ballantine, Jonathan Redmond, Matt Villa

BANDE ORIGINALE : Craig Armstrong

ORIGINE : Etats-Unis

GENRE : Drame, Romance, Historique, Adaptation

DATE DE SORTIE : 15 mai 2013

DUREE : 2h22

BANDE-ANNONCE

Synopsis : Printemps 1922. L’époque est propice au relâchement des mœurs, à l’essor du jazz et à l’enrichissement des contrebandiers d’alcool… Apprenti écrivain, Nick Carraway quitte la région du Middle-West pour s’installer à New York. Voulant sa part du rêve américain, il vit désormais entouré d’un mystérieux millionnaire, Jay Gatsby, qui s’étourdit en fêtes mondaines, et de sa cousine Daisy et de son mari volage, Tom Buchanan, issu de sang noble. C’est ainsi que Nick se retrouve au cœur du monde fascinant des milliardaires, de leurs illusions, de leurs amours et de leurs mensonges.

Avec Australia, l’aura dont pouvait jouir Baz Luhrmann jusqu’alors s’est quelque peu effritée. Projet gigantesque si il en est, ce qui devait être un hymne à sa patrie ne provoqua guère de remous. Plus proche du pétard mouillé façon Pearl Harbor que de la fresque exaltante genre Autant En Emporte Le Vent, son épopée historique était une performance assez déprimante puisque montrant le cinéaste dépassé par ses ambitions. Desservant trop souvent la majesté de son matériau et s’empêtrant dans sa surenchère (tout particulièrement dans une seconde moitié pompeuse par son mariage de petite et grande histoire), Australia est loin d’être apte à ouvrir la voie pour une nouvelle trilogie après celle du rideau rouge. L’heure est donc au retour à la source. Un peu difficile d’évoquer Gatsby Le Magnifique comme un projet modeste avec son budget de cent millions de dollars et sa reconstitution du New York des années 20. Cela n’empêche pas qu’il évite d’invoquer un sens de la grandeur qu’il serait incapable de porter et qui l’avait perdu sur Australia. La réussite de ses précédentes réalisations tenait justement à dynamiter par des codes cinématographiques les limites matérielles de ses sujets d’origine. Histoire de retrouver la fibre créative d’antan, Gatsby Le Magnifique marque également ses retrouvailles avec Leonardo DiCaprio, dix-sept ans après l’avoir transformé en idole des midinettes grâce à Romeo+Juliette et dix après l’avortement du projet sur Alexandre Le Grand. La réunion n’est en soit pas anodine en considérant la manière dont le fond du classique de Francis Ford Fitzgerald succède à celui de la pièce de William Shakespeare.

S’interrogeant sur les mécanismes de Roméo Et Juliette, Doug Walker rappelait que l’œuvre ne parlait pas véritablement de l’Amour avec un grand A comme il est communément admis mais d’amour de jeunesse. Il s’agissait donc d’une romance spontanée, assez puérile et loin d’avoir le potentiel de fonctionner sur la durée. Cet amour se renforçait en tragédie par le contexte dans lequel il s’inscrivait. Cette interprétation tend à montrer la pertinence de traitement de Luhrmann sur son adaptation contemporaine avec une forme clairement impulsive par son hystérie et ses effets aussi foldingues que stériles. De jeunesse et de vacuité, il en est en partie question dans Gatsby Le Magnifique. Situé dans les années folles, Fitzgerald dévoilait un New York dont « le bouillonnement frôlait l’hystérie ». Logiquement, cette hystérie rendait le projet propice au style de Luhrmann. Or, le premier acte offrant son lot de fêtes dégénérées ont un rendu bizarre à cet effet. Nous sommes clairement en terrain connu avec l’utilisation de musique anachronique et un visuel criard dont le goût est laissé à l’appréciation de chacun. Toutefois, le montage et la composition de la mise en scène sont eux étrangement calmes. Lorsque Nick Carraway pénètre dans le manoir de Gatsby, nous sommes à cent lieues du trip hallucinatoire ressenti lorsque Christian s’aventure au Moulin Rouge. Cette opposition entre la folie du lieu et la manière dont il est filmé pourrait dénoter l’évolution de Luhrmann en tant que cinéaste. Il ne semble plus croire à ses propres effets et les relègue au placard pour révéler la futilité de ce qui est montré. Car après tout, ce spectacle de débauche n’est qu’une mise en scène de la part de l’hôte. La finalité recherchée se moque bien des « pavanements » qu’elle provoque dans son sillage. Un choix plutôt intelligent de la part de Luhrmann mais qui peut être considéré pour le moins involontaire par la suite.

Car son Gatsby Le Magnifique s’apparente à une adaptation au forceps du roman de Fitzgerald. L’une des caractéristiques fascinantes de ce dernier vient de son ambiance d’étrangeté, de la quasi-irréalité se dégageant du récit. Le mystère de certains éléments, la manière dont certaines révélations sont amenées et comment celles-ci finissent par s’agencer… Autant d’éléments donnant un aspect hypnotique à la lecture et que Luhrmann ne parviendra pas à reproduire cinématographiquement. Tout ce qui est amené avec cette délicatesse incongrue chez Fitzgerald est ici bazardée avec une brutalité sidérante. Il n’y a qu’à prendre la visite initiale de Nick chez sa cousine Daisy. La curiosité de cette dernière à l’évocation de Gatsby et l’intervention du cinquième convive sont amenées par de grossières ruptures de ton. Il en va de même de la révélation tardive du dit Gatsby. En soit, ces scènes font souvent preuve d’idées dans leurs conceptions (l’utilisation de la bague pour identifier Gatsby) mais le cinéaste délaisse une finition au burin pour préférer le bulldozer. Une impression de frustration se ressentant également lorsqu’il s’agit d’illustrer les aspects graphiques et métaphoriques du livre. Dans le final, les écrits de Fitzgerald arrivaient à faire ressentir viscéralement la sensation d’une chaleur étouffante qui ne pouvait conduire qu’à l’explosion. A l’écran, le visuel de cette partie ne provoque aucunement ce ressenti de part une photographie aussi propre et immaculée que dans le reste du long-métrage. On en dira autant des yeux du Dr Eckleburg, panneau publicitaire symbolisant l’imperturbable regard de Dieu dans le roman et devenant par la grâce de la mise en scène de Luhrmann… un simple panneau publicitaire.

On serait donc prêt à parler d’une adaptation à la Watchmen où les qualités du film naissent d’un recopiage servile ne reproduisant qu’une infime partie de celle de l’œuvre originale. Pour autant, à l’inverse d’un Zack Snyder, Luhrmann tend à démontrer à plusieurs occasions qu’il réfléchit un peu à ce qu’il fait. Ça n’est pas forcément pour le meilleur comme l’utilisation du prologue justifiant une narration à posteriori. Cela rajoute un supplément d’articulation narrative et de décalage visuel (passé éblouissant, présent grisâtre) à un récit qui en comprend déjà énormément (enchevêtrement de flashback, météo fluctuant en fonction de l’état d’esprit des personnages). Il s’agit de toute évidence surtout d’un choix pour valider l’utilisation de la voix-off. Celle-ci mérite d’ailleurs ses galons d’artifice pour narrateur peu confiant. Luhrmann l’utilise le plus possible afin de véhiculer ses idées alors que sa mise en scène montre parfaitement le potentiel pour s’en passer. Ce manque d’assurance tend à démontrer que le réalisateur s’est trop plongé et identifié au personnage de Gatsby. Le grand mérite du film reste en ce sens d’avoir réussi à restituer la complexité du personnage titre. L’interprétation de Leonardo DiCaprio est bien sûr un atout déterminant. L’acteur restitue parfaitement un personnage à la parfaite maîtrise de son image et angoissé par le potentiel effondrement de celle-ci.

Gatsby est un homme porté par un espoir reflétant au final une candeur limite infantile. Il a eu l’opportunité de mettre sur pied une mécanique d’une complexité limite embarrassante afin d’atteindre une forme de perfection. Mais cette perfection est uniquement fondée sur ledit espoir et lorsque l’objectif est atteint, l’espoir n’a plus de raison d’être et ampute le personnage. Une lueur dans la nuit ne marque plus la proximité d’un amour non consommé mais s’avère une simple bouée ballottée par les flots. En un sens, Gatsby est bien le symbole d’une génération post-première guerre mondiale considérant que le pire est derrière soit. Il vit et s’épanouit dans le statu quo de l’espérance des lendemains meilleurs. Au-delà, il n’est rien ou en tout cas aucunement l’homme qu’il aspirait être. Le problème de Gatsby est qu’il ne peut (veut ?) pas évoluer et c’est ce qui lui fait perdre son amour. Là où son aimée ne peut justement pas nier que le temps l’a changé (ou tout du moins influencé), Gatsby reste aveuglément fidèle à ses plans ou sur l’inflexibilité de ses émotions. Le déraillement de sa mécanique fera ressortir une part de sa personnalité qu’il ne voulait pas dévoiler et a brisé son organisation. Une fin des festivités semblant inéluctable comme tendront à la démontrer les événements suivant la publication du roman en 1925.

Comme angoissé par le travail d’introspection que soulève le personnage, Luhrmann se refuse au final à laisser son travail s’épanouir alors qu’il suffisait de peu de choses pour que le film soit surélevé. Il laisse le spectateur dans cet état de frustration se raccordant à son histoire. Il aurait peut-être mieux valu pour lui qu’il l’accompagne également de cette fascination permettant au personnage de Nick de transformer sa dépression en apaisement. Ce qui fait qu’au final, la valeur émotionnelle du film ne sera pas égale à l’intérêt qu’il suscite.