REALISATION : Romain Gavras

PRODUCTION : 120 Films, Canal+, Les Chauves-Souris, TF1 International, UGC Distribution

AVEC : Vincent Cassel, Olivier Barthélémy, Justine Lerooy, Pierre Boulanger, Chloé Catoen, Camille Rowe, Joséphine de la Baume, Alexandra Dahlstrom

SCENARIO : Romain Gavras, Karim Boukercha

PHOTOGRAPHIE : André Chémétoff

MONTAGE : Benjamin Weill

BANDE ORIGINALE : SebastiAn

ORIGINE : France

GENRE : Comédie, Drame

DATE DE SORTIE : 15 septembre 2010

DUREE : 1h35

BANDE-ANNONCE

Synopsis : Patrick et Rémy n’ont ni peuple, ni pays, ni armée : ils sont roux. Ensemble, ils vont combattre le monde et sa morale, dans une quête hallucinée vers l’Irlande et la liberté…

« Ma chevelure vous irrite ? Je la laisserais pousser. Mes actions, mes attitudes vous dérangent ? Je les amplifierais. Et quand je resterais enfin indifférent sous la pluie de vos sarcasmes et que je pourrais enfin être celui que je dois être, eh bien, malgré ce dégoût, malgré cette honte, malgré tout cela, vous m’aimerez pour ce que je suis »

Patrick (Vincent Cassel)

Dans la famille Gavras, je demande le fils. Une fois la carte piochée, c’est étrange : elle n’a pas l’air de faire partie de la même famille. C’est qu’a contrario du grand Costa qui n’a eu de cesse que de comprendre le monde qui l’entoure, Romain plonge sans réfléchir dans un monde qu’il galère à appréhender. Chercher du sens à ce monde n’est pas tant le but que de s’y immerger pour flatter les sens de son audience, quitte à embrasser l’absurdité ou la vacuité. En même temps, pour un film que l’on doit au cofondateur avec Kim Chapiron du collectif Kourtrajmé (connu pour sa liberté de ton et son absence totale de propos), la phrase précédente tombe sous le sens. On se souvient encore du Sheitan concocté par Chapiron, qui mixait horreur trash et comédie banlieusarde dans une optique pour le coup inédite : opérer une descente graduelle d’un genre vers un autre en pervertissant les codes classiques de ces mêmes genres. Le mélange était détonnant, parfaitement adéquat avec la démarche. Romain Gavras suit la même tendance, mais avec un regard autrement plus nihiliste sur le monde et une volonté moins affirmée de « distraire » les foules. Cela dit, l’erreur serait de juger le bonhomme comme un énième gogol immature, planqué derrière une provocation vaine et branchée pour camoufler le fait de n’avoir rien à dire. Ne jamais oublier que l’absence de message n’implique pas nécessairement l’absence de sujet, et qu’à tout prendre, quitte à ne pas se sentir pris au piège d’une machine pédago-démagogique, appréhender un sujet sans mode d’emploi est une chance qu’il vaut mieux ne jamais laisser passer.

La genèse de Notre jour viendra est à chercher du côté de deux clips réalisés par Gavras lui-même, qui lui auront valu une solide réputation de provocateur. D’un côté, le sidérant Stress de Justice qui illustrait l’errance d’une bande de casseurs terrorisant Paris, et de l’autre, le percutant Born Free de M.I.A. où l’armée américaine se livrait à des interpellations de roux avant de les lâcher dans un champ de mines. D’un côté comme de l’autre, un goût inné pour la violence gratuite, pour le coup délestée de tout ancrage idéologique et surtout vectrice d’une absurdité totale, irraisonnée, fascinante. L’idée est là : créer un cinéma de la sensation qui ne s’interdit pas pour autant d’infuser de la métaphore au travers de ses cadres. Et en la matière, le postulat de base de ce premier long-métrage détonne autant qu’il déconcerte : lassés d’être ostracisés à n’en plus finir par la société soi-disant à cause de leurs cheveux roux, Patrick (Vincent Cassel) et Rémy (Olivier Barthélémy) mettent leur révolte identitaire en commun, partant tout à coup en guerre contre le système et sa morale, en route vers une Irlande présentée comme terre promise des rouquins !

Drôle d’idée que voilà. Quoique non, pas forcément : si Gavras s’épargne heureusement d’utiliser un tel postulat à des fins sociologiques (mieux vaut aller consulter un psy si l’on tient mordicus à prendre ce scénario au pied de la lettre…), il l’exploite à plein régime comme un concept autant que comme un prétexte. Que le film se limite à enquiller des paraboles nihilistes et libertaires est une évidence, mais ce parti pris est assumé au détriment d’un quelconque propos prompt à titiller la fibre universelle. Du désarroi résultant d’un contexte d’exclusion jusqu’à une haine si viscérale qu’elle confine à l’immaturité absolue en passant par la quête d’un Eldorado impossible à atteindre, le jeune cinéaste semble brasser du lourd en matière de sujets potentiels. Mais en inscrivant ses personnages dans un univers intemporel, pour ne pas dire quasi surréaliste, il contribue à libérer son récit de la moindre contrainte explicative, laissant ainsi le symbole prendre le volant et ses deux héros cracher leur paranoïa post-punk à travers les vitres. La justification, elle, en arrive à finir écrabouillée fissa sous les roues de la voiture.

Dès le premier plan, le ton est donné : plans fixes d’un Nord industriel, à base d’usines polluantes, de rues grises où toutes les maisons se ressemblent, de symboles religieux qui évoquent un territoire replié sur lui-même, sans parler d’un titre qui s’affiche avec une typographie à la Gaspar Noé. Notre jour viendra serait-il le digne successeur de Seul contre tous ? A vrai dire, on oserait plutôt y voir le raccourci ultra-radical entre le réel déformé du cinéma de Bruno Dumont (période La vie de Jésus ou L’humanité) et la fuite en avant libertaire des Valseuses de Bertrand Blier. Du premier, Gavras récupère son tableau d’une humanité errante, écrasée dans un décor trop vaste, et vouée à la transcendance par l’intime à force de se découvrir tour à tour coupable, victime et témoin d’un monde cruel. Du second, il reprend cette idée d’une génération trash sur laquelle le spectateur, blindé au départ d’un regard critique, voit son jugement moral enfermé et ligoté dans une zone interdite. La seule grosse différence avec Blier vient du fait que le film de Gavras n’évolue pas sur une ligne médiane de jouissance post-68. La misanthropie et l’immaturité des deux protagonistes prennent ici le relais d’un profond désarroi, infusé en sourdine dans chaque photogramme du film.

Un rien suffit d’ailleurs au réalisateur pour incarner la dépression ou le néant : Patrick qui agite ses cendres de cigarette dans une assiette encore garnie, Rémy qui médite en silence dans une chambre au papier peint sinistre, ou encore cette petite fille rouquine et boulotte qui reste toute seule dans un petit salon d’hôtel (la voir contempler tristement un dessert sans chercher à le manger suscite un vrai malaise). Autour d’eux, rien de moins qu’une illusion de frime généralisée, entre les rappeurs abrutis par les drogues de synthèse, les gamines gothiques aveuglées par la loi du paraître, ou ce capitalisme au sourire Colgate qui vend de l’occasion en se la jouant luxueux et branché. Les décors visités, quartiers déserts ou mornes plaines, sont à deux doigts d’évoquer l’extinction programmée d’un monde à l’abandon. Même un simple supermarché perd ici tout son impact sociétal : à peine s’agit-il d’une suite de couloirs où quelques marginaux font de la moto sans se préoccuper des produits sur les rayons (survivre en « circulant » supplante ici l’idée de consommer pour vivre). Seule parenthèse de bonheur : un simple baiser, suivi d’une étreinte avec une jolie fille sur une plage. Le bonheur semble bien là, les sourires s’installent en douceur, mais en un rien de temps, la tristesse reprend vite le dessus.

Le film a-t-il vraiment une destination autre qu’une impasse ? Difficile de penser le contraire au vu des dérapages commis par Patrick et Rémy durant leur cavale nihiliste : choisir un Arabe au hasard dans un bar pour le tabasser, insulter un vendeur de voitures d’occasions parce qu’il est juif, forcer deux vieillards à se rouler une pelle sous les yeux de leurs familles et d’un curé, etc… Le constat est terrible : seule la violence permet à ces deux paumés bousillés par la vie de sentir qu’ils sont encore vivants. On se doute bien qu’un tel sens de la provocation aurait de quoi susciter l’ire d’une certaine frange critique et médiatique, en général plus réticente à gratter le vernis d’une situation perturbante qu’à se lâcher mécaniquement dans les amalgames faciles. Sauf qu’à bien y regarder, le film de Gavras ne fait pas montre d’une réelle agressivité dans son traitement. On se surprend même à ne pas rire là où le réalisateur semble avoir élevé très haut les potentiels curseurs du scandale. Et on devine très vite pourquoi : ici, l’humour, aussi cynique et intolérable soit-il, se teinte d’une vraie absurdité qui aide à bloquer toute réaction protectrice, et le désespoir se tait en permanence derrière une façade hurlante de violence et d’immaturité.

Un exemple précis est à relever au début du film, lorsque Patrick interpelle Rémy sur sa position sociale : « T’es sujet au syndrome de la soumise ! Quand un jeune homme grandit au milieu d’un nombre de femmes trop élevé, il devient soumis, voire même pédé dans la plupart des cas ! ». Un dérapage verbal ? Bien sûr, mais celui-ci n’a rien de gratuit : Gavras s’en sert surtout pour cristalliser la virilité absurde des rapports masculins sans pour autant la dénoncer, et utilise même ce genre de provocation gratuite pour enrichir le rapport de dualité entre les antihéros (en disant une phrase pareille à Rémy, Patrick ne fait que le provoquer pour le sortir de sa torpeur et de son asservissement social). Deux personnages qui, à bien des égards, dessinent durant tout le film un vaste champ lexical de la dualité : père/fils, maître/disciple, ami/amant, double/Némésis, etc… Un jeu de rôles des plus imprévisibles que Gavras laisse activé sans jamais stopper le mécanisme, offrant ainsi une totale liberté d’action à ses prodigieux acteurs. Sur ce point-là, si Vincent Cassel semble clairement à l’aise dans ses pompes pour incarner les dandys décadents (son mimétisme avec le jeu de Depardieu dans Les valseuses est assez inouï), Olivier Barthélémy lui chipe sans cesse la vedette : on reste sidéré par son visage inquiétant, soufflé par son charisme de tête brûlée et violenté par les émotions fortes qui le taraudent.

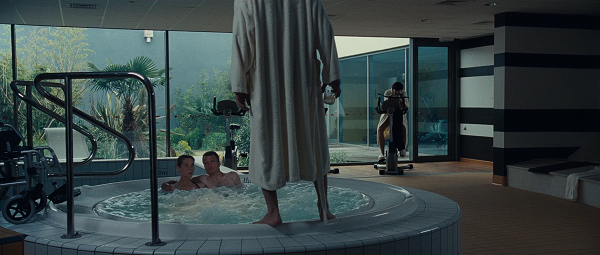

Pour prendre le pouls d’un tel étalage de misanthropie et guetter la réelle sensibilité d’une intrigue pareille, il faudra ici attendre un brillant intervalle buñuelien dans un hôtel de province. Sous le regard triste et profond d’une petite fille muette, la croisade des deux hommes atteint ici le point de non-retour : le temps de voir Patrick s’en prendre gratuitement à deux jeunes prostituées et uriner dans un jacuzzi où barbote paisiblement un couple d’handicapés, le regard enragé des deux hommes semble tout à coup se bloquer. Le son de plus en plus fort d’un vélo d’entraînement pouvait laisser présager une explosion finale en fin de séquence, mais ce ne sera pas le cas. Juste un flottement soudain, reflet fatal d’une solitude absolue comme d’une haine insondable. Il fallait bien en passer par cet hôtel glauque pour que les deux héros, confrontés de plein fouet à des désirs refoulés (Patrick est-il réellement cohérent dans son attitude punk ? Rémy est-il vraiment attiré par les hommes ?), regardent leur vérité en face. La chute est alors amorcée : dans ce no man’s land tellurique et cramé où une sirène d’alerte semble annoncer leur fin prochaine, les repères n’existent plus. Une fusée de détresse n’est plus utilisée pour appeler à l’aide ou pour accompagner un mouvement de colère politisé : soit on l’utilise pour cramer une voiture, soit on l’allume pour rien. Quant à ce ballon à hydrogène qui clôt le film, libre à chacun d’y voir une évasion triomphale ou un manifeste no future. Osons la métaphore : une bulle de savon qui gravite dans les airs jusqu’à finir par retomber ou par exploser.

Avec tout ça, on en oublierait presque de signaler que le titre du film constitue un lien direct avec un célèbre slogan de l’IRA : « Tiocfaidh ár lá ». Encore une provocation ? Sans doute. Une explication à cette idée de l’Irlande qualifiée de « terre promise » ? C’est possible. Mais au vu des précédents travaux de Romain Gavras au sein du collectif Koutrajmé, on préfèrera y voir un lien entre l’activité du cinéaste et celle d’un guérillero, embarqué dans une quête d’indépendance absolue. D’où un projet qui ordonne sa liberté créatrice par la capacité de son cinéaste à tirer profit de diverses contraintes. Dès les plans inauguraux de Notre jour viendra, il est évident que Gavras, loin du tournage caméra à l’épaule qui rendait ses clips si énergiques, a su transcender son budget limité en posant davantage sa caméra et en soignant la moindre composante de son découpage. Ainsi, il ne rencontre aucune difficulté à magnifier visuellement la désolation des paysages du Nord – autre point commun avec le cinéma de Bruno Dumont – et à bâtir une scénographie des plus cohérentes par le biais d’une mise en scène pensée en amont. La largeur du format Scope occupe ici une fonction paradoxale durant tout le film : l’alternance de gros plans et de plans larges contribue aussi bien à isoler les deux antihéros dans leur bulle nihiliste qu’à en faire des fourmis agitées dans un espace trop élargi pour eux. Le tout embelli par une bande-son signée SebastiAn qui reflète leur état par le biais d’un instrument différent : mélancolie par le saxo, fatalisme par le piano, lyrisme par le violon. Visiblement, cette richesse visuelle et symbolique n’a tapé dans l’œil de personne au moment de la sortie du film, la critique et le public ayant choisi de bouder ce dernier. Ce n’est pas grave : son jour viendra.

1 Comment

C’est un excellent article qui me permet de mettre des mots plus justes sur un ressenti profond et des impressions immédiates allant du malaise à la tristesse, en passant par beaucoup d’autres sentiments plus troubles encore. C’est un film éprouvant, générateur d’inconfort tant il est désespéré, traduisant au fond dans cette cavale folle, toute la déréliction des 2 personnages. Cette fuite en avant m’a autant fait penser en version trash , au film « les valseuses » qu’au désespoir meurtrier de « seul contre tous » de Noe, en passant par la violence de « Orange mécanique » Pourtant, ce film se clôt sur une scène absolument émouvante, qui arrache des larmes et de surcroit qui est d’une étonnante beauté. Certes, c’est une vision nihiliste sur la société (une société générant l’exclusion, la misère sociale) , mais j’ai le sentiment que cela n’épuise pas toutes les interprétations tant le contenu du film est métaphorique ( l’exclusion , le rejet de ces 2 êtres par la société à cause de leurs cheveux roux n’est effectivement qu’un prétexte, qu’une image) Dans leur révolte personnelle et nihiliste, cette désobéissance civile, partagée jusqu’à l’extrême contre le système et la loi, ainsi qu’à travers ce rêve utopique qui les mène , ce qui domine (je suis entièrement d’accord) n’est pas tant « la fuite en avant libertaire des Valseuses de B Blier » , que le parcours sans concession d’une humanité errante, en perte de sens , misanthrope et qui ne jouit pas ; une humanité porteuse d’un incommensurable désespoir et d’une solitude absolue .Il s’agit pour moi, à travers cette cavale et cette violence, pour ces deux-là ( formidables interprétations de Cassel et Barthélemy ) de trouver non pas « un sens » à leur vie, mais tout simplement trouver le sentiment d’exister , ressentir seulement le fait d’être réel et vivant, de « s’arrimer » en quelque sorte. L’errance dans laquelle ils sont, n’inscrit pas la dimension « métaphysique » des lieux qui serviraient d’amarrage. On est dans les « non lieux de l’errance », sans au-delà. Encore une fois, merci car c’est un superbe article qui me guide avec bonheur dans mes découvertes cinématographiques.