REALISATION : Wong Kar-wai

PRODUCTION : Block 2 Pictures, Jet Tone Films, Lou Yi Ltd, StudioCanal

AVEC : Norah Jones, Jude Law, Natalie Portman, David Strathairn, Rachel Weisz, Cat Power

SCENARIO : Wong Kar-wai, Lawrence Block

PHOTOGRAPHIE : Darius Khondji, Kwan Pung-leung

MONTAGE : William Chang

BANDE ORIGINALE : Gustavo Santaolalla, Ry Cooder

ORIGINE : Chine, France, Hong Kong

GENRE : Drame, Romance

DATE DE SORTIE : 28 novembre 2007

DUREE : 1h35

BANDE-ANNONCE

Synopsis : Après une rupture douloureuse, Elizabeth se lance dans un périple à travers l’Amérique, laissant derrière elle une vie de souvenirs, un rêve et un nouvel ami – un émouvant patron de bar – tout en cherchant de quoi panser son cœur brisé. Occupant des emplois de serveuse, Elizabeth se lie d’amitié avec des clients dont les désirs sont plus grands que les siens : un policier tourmenté et sa femme qui l’a quitté, une joueuse dans la déveine qui a une affaire à régler. À travers ces destins individuels, Elizabeth assiste au spectacle du véritable abîme de la solitude et du vide, et commence à comprendre que son propre voyage est le commencement d’une plus profonde exploration d’elle-même…

« Tourner aux Etats-Unis n’a jamais été un rêve pour moi. Je voulais juste faire un film avec Norah Jones, elle a une voix tellement cinématographique. Et comme elle ne parle pas chinois, il fallait que ce soit un film en anglais […] Bien sûr, quand vous allez dans un pays nouveau, il y a toujours des choses qui vous influencent. Il faut vous adapter à de nouveaux systèmes et à de nouvelles cultures. Mais, au bout du compte, il n’y a vraiment que le film qui compte »

Wong Kar-wai

C’est tout ? On ne peut pas dire que Wong Kar-wai avait été très bavard à la sortie de My Blueberry Nights pour en décrire le projet et l’aventure. Etait-ce parce que l’expérience de 2046 l’avait laissé sur le carreau après cinq ans de travail ? Parce que son gros projet de fresque romanesque (The Lady from Shanghaï, remake du film éponyme d’Orson Welles prévu avec Nicole Kidman au casting) avait été repoussé à une date – encore aujourd’hui – indéterminée ? Parce qu’il avait choisi de tourner dans un pays qui n’était pas le sien ? Ou alors, tout bêtement, parce que le film était si simple qu’il n’y avait rien à rajouter ? A vrai dire, on s’en fiche un peu. Car dans les faits, revoir le cinéaste dans une forme plus modeste n’avait rien de déplaisant, surtout après le monumental 2046 et une petite escapade du côté du film à sketchs (le très intéressant Eros, coréalisé avec Michelangelo Antonioni et Steven Soderbergh). On était prêts à accorder à Wong Kar-wai le droit de s’accorder une petite parenthèse, et plus encore si elle devait prendre place en territoire inconnu – gage d’exotisme pour lui comme pour nous. Mais rien ne nous prédestinait à le voir oser un tel grand écart entre la pratique du low profile et la persistance à enfoncer le clou d’un style dont on avait déjà disséqué toute la grammaire. Ce que la presse, plus que mitigée vis-à-vis de ce nouveau film, n’aura pas manqué de juger comme une baisse de régime, voire comme une perte. D’où un exercice des plus délicats pour nous, histoire de détacher clairement le film « mineur » du film « modeste ».

Pour en revenir à l’origine du projet, il y a déjà là de quoi trouver un premier élément qui rattache indiscutablement My Blueberry Nights aux autres films de son auteur. En effet, ce film concrétise à l’échelle d’un film entier l’une des trois histoires qui devaient au départ former la structure d’In the mood for love, lui-même conçu initialement comme un film à sketchs sur la nourriture avec « Entrée », « Plat » et « Dessert ». On le sait désormais : In the mood for love devint un « plat » à lui tout seul tandis que les deux autres parties du menu restèrent à l’état de rushes. Le « dessert », plaçant Tony Leung Chiu-waï et Maggie Cheung dans le décor d’un café de Hong Kong, fut néanmoins monté sous forme de court-métrage que Wong Kar-wai souhaita très vite transformer en long-métrage. Mais le choix de délocaliser une nouvelle fois l’action de son film dans un pays étranger (il avait tourné Happy Together en Argentine dix ans plus tôt) l’aura contraint à revoir un peu ses habitudes de travail. Histoire de ne pas imposer son modus vivendi à une équipe américaine que l’on imagine surchargée de plannings et d’impératifs, le cinéaste aura fait ici très fort : à peine sept semaines de tournage !

My Blueberry Nights signerait-il donc un retour évident à la veine pop de Chungking Express ? Dans la pure mise en chantier du film, peut-être, mais clairement pas dans sa structure narrative. Comme pour essayer de se trouver une nouvelle voie, Wong Kar-wai semble ici dire adieu à son procédé combinatoire visant à faire se rencontrer les personnages par le chassé-croisé et les jeux du hasard. Son sens de l’improvisation – toujours des plus actifs – le pousse au contraire à faire l’inverse de ses précédents travaux, et c’est peu dire que le virage à 180° est au rendez-vous : au vaste kaléidoscope spatiotemporel de 2046 s’est succédée ici une narration plus simple, plus dépouillée, voire plus lâche aux yeux des détracteurs, avec une héroïne qui devient le fil directeur de la narration et tout un tas de personnages secondaires assimilés à des étapes sur un trajet on ne peut plus linéaire. Le fait que le cinéaste ait même changé le montage après la sélection du film en compétition cannoise est aussi un indice qui ne trompe pas : les vingt minutes éjectées de la version cannoise racontaient tout le film en flashback en partant d’une Norah Jones située à Los Angeles. Bye-bye les flashbacks imprévus, les diffractions temporelles, les labyrinthes émotionnels. Mais le style WKW, lui, perdure.

Le scénario, coécrit par l’auteur de polars Lawrence Block (ce qui est franchement curieux !), remet à jour l’idée d’un personnage qui, au cours d’un trajet à définir, se confronte au spectacle de la solitude et du vide existentiel. Ou du moins à ses abîmes, ici matérialisés par des personnages secondaires qui agissent sur elle comme des révélateurs. Les âmes en souffrance et en silence sont décidément ce qui stimule le plus Wong Kar-wai, surtout lorsque cette vision se superpose à quelque chose, que ce soit un objet ou un élément narratif. Dans Chungking Express et In the mood for love, c’était la musique qui servait à la fois de compagnon et de contrepoint pour épouser le désordre intime des personnages. Dans 2046, plus fort encore, le cinéaste allait jusqu’à réexploiter tous les motifs de sa filmographie afin de dessiner une myriade d’échos, tant plastiques que cinématographiques. Ici, l’élément choisi est plus simple et plus concret : une clé. Ou plutôt plusieurs clés abandonnées par leurs propriétaires, empilées dans un gros bocal posé sur le comptoir d’un café new-yorkais dirigé par le charmant Jeremy (Jude Law). Précisément là où la belle Elizabeth (Norah Jones) échoue un soir après une rupture douloureuse avec son petit ami, laissant sa clé d’appartement à Jeremy dans le cas où son ex reviendrait la chercher.

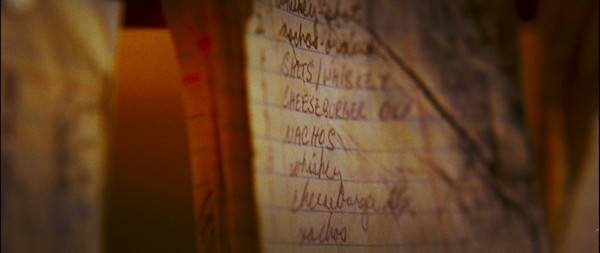

Une première idée de film va alors se décliner non-stop sous la forme d’un champ lexical de l’abandon : des objets qui sont à l’image des êtres humains qui les possèdent, c’est-à-dire oubliés ou sacrifiés, dépourvus d’utilité ou de destin, aspirés par l’appel de la déchéance, perdus par leur destinataire quand ils ne sont pas récupérés par lui après un très long voyage. Ici, on le devine bien, Elizabeth sera « l’objet » que perdra Jeremy suite à un baiser volé, et il lui faudra attendre trois cent jours – soit le temps qu’elle passera en vain à se chercher une nouvelle vie à travers les Etats-Unis – pour qu’elle revienne enfin dans son café, cristallisant ainsi le début d’une nouvelle histoire d’amour. Mais au cours de son voyage, Elizabeth aura déjà vu l’abandon dans chaque situation rencontrée : une tarte aux myrtilles que l’on jette en fin de soirée parce que personne n’a voulu l’entamer, une addition impayée qui reste accrochée au mur à la manière d’une dette éternelle (celle-ci concerne ici un homme mort et reviendra donc façon boomerang vers sa compagne encore vivante), une voiture qui passe d’un propriétaire à l’autre (elle devient ici une figure unificatrice qui relie tout un chacun à l’Autre ou à son passé), etc… Des éléments qui reviennent ici et là, qui se perdent par des détours imprévus pour mieux revenir au point de départ (comme les souvenirs ?), circulant tels de précieux fétiches que la caméra de Wong Kar-wai met donc un point d’honneur à fétichiser.

Le changement d’échelle par rapport à 2046 semble donc se concrétiser : après un film-somme sur la recherche du temps perdu, Wong Kar-wai aurait-il signé un film-parenthèse sur le temps que l’on sauve après l’avoir perdu ? Il y a beaucoup de ça, en effet. Mais dans un sens, le film lui-même est un objet qui semble abandonné, à la fois surface légère et profondeur menacée. Le choix de l’Amérique comme nouveau terrain de jeu y est pour beaucoup : le décor change (New York remplace Hong Kong), les acteurs changent (Jude Law décline à sa façon la prestation charmeuse de Tony Leung Chiu-waï), les collaborateurs changent (Darius Khondji prend le relais de Christopher Doyle à la photo), bref tout change, mais tout le film donne aussi l’impression d’un ressassement, voire d’un vieil auto-catalogue. En réalité, c’est une lecture à l’envers : ce qui est à voir ici n’est pas la continuité du style WKW dans un cadre plus exotique, mais plutôt sa traduction littérale dans une langue qui n’est pas maternelle. L’effet produit relève alors de la sensation pure : un style qui ne varie pas, mais qui paraît décalé sous l’effet de la traduction. Sans grande surprise, Wong Kar-wai (se) joue de ce décalage au travers de la musique en variant les apports géographiques, et on peut très bien le mesurer par sa réutilisation décalée du Yumeji’s Theme d’In the mood for love. En effet, les violons chinois de Shigeru Umebayashi ont été ici troqués contre l’harmonica japonais de Chikara Tsuzuki (un instrument devenu en partie célèbre au cinéma grâce à Sergio Leone), et ce morceau immédiatement identifiable aux sombres ruelles de Hong Kong prend ici place dans un décor 100% américain. D’un sourire aussi gêné que légitime, on passe très vite au sourire tout court, tant ce choix naïf fait revivre en nous une émotion que l’on croyait enfermée dans le passé.

Tout ceci fait du film un objet bizarre mais cohérent, où ce qui semble familier est voué à être d’abord perdu puis retrouvé. Entre la perte et les retrouvailles, un changement a lieu. Le tout est d’essayer de l’appréhender dans un mouvement où la circulation est permanente – leitmotiv envoûtant du métro new-yorkais qui passe dans la nuit comme une invitation au voyage – et où des passeurs s’organisent pour choper les objets qui circulent (Jeremy est ici une sorte de « gardien des clés » qui conserve les secrets des gens). Le métier de « serveur » au sens large acquiert d’ailleurs pour de bon un relief extrêmement fort chez Wong Kar-wai : le serveur prend parfois le rôle du client (Elizabeth alterne les deux rôles du début à la fin) et devient même une sorte de « guide » qui crée un vide chez ses clients lorsqu’il choisit de disparaître (souvenez-vous de ce que faisait Faye Wong à la fin de Chungking Express). Un rôle que le personnage d’Elizabeth embrasse malgré elle tout au long de son périple hors de New York, devenant témoin actif ou passif d’une poignée d’êtres humains tout aussi sentimentalement blessés qu’elle : un policier jaloux (David Strathairn), une épouse instable (Rachel Weisz) et une joueuse de poker en mal de père (Natalie Portman, magnifique en simili-Ava Gardner blonde et clinquante).

On insinuait plus haut que les objets et les personnages de My Blueberry Nights étaient voués à épouser le même mouvement : partir abandonnés pour finalement se retrouver en revenant au point de départ. Mais fuir pour mieux se retrouver soi-même n’est-il pas le thème majeur du road-movie ? Ce que fait Elizabeth en choisissant de partir avec son chagrin d’amour en bandoulière ordonne donc la structure du film : d’une intro séquencée et linéaire, le film adopte tout à coup l’allure d’un journal de bord, avec deux indications pour chaque chapitre (le nombre de jours en gros caractères, la distance kilométrique par rapport à New York en petits caractères). New York, Memphis et Las Vegas sont donc les étapes du film, et, de ce fait, ne peuvent prétendre à dresser un tour d’horizon des Etats-Unis. Que les choses soient bien claires : si Wong Kar-wai joue allègrement avec l’imaginaire mythologique de l’Amérique (bars, déserts, routes, chambres de motel…) au gré du voyage intime et existentiel d’Elizabeth, il prend soin d’esquiver le mauvais virage du pittoresque. Son but est avant tout de s’imprégner au maximum du pays qu’il visite – n’oublions pas qu’il tourne toujours en décors réels lorsqu’il filme du contemporain. A bien des égards, on ressent chez lui à peu près le même plaisir ludique qui pouvait habiter Wim Wenders lorsqu’il s’aventurait il y a quelques décennies hors de son Allemagne natale – on peut s’en faire une belle idée en revoyant Paris Texas ou Jusqu’au bout du monde.

Ce que Wong Kar-wai peut tirer de ce trip rejoint bien évidemment ce qu’il a toujours su créer mieux que personne, à savoir des couleurs et des ambiances. La science WKW reste donc ici au top en alternant plans contemplatifs, ralentis sophistiqués et travellings envoûtants, mais elle tente surtout de donner aux paysages le relief de certaines peintures outrancièrement colorées, comme pour renouer avec une forme d’art qui aurait sublimé le territoire américain pour mieux le marquer de son empreinte. En cela, qu’elle redessine le ciel au pinceau myrtille ou qu’elle retranscrive une géographie néon dans de superbes travellings nocturnes, la photo de Darius Khondji déleste le cinéma de Wong Kar-wai de sa palette expérimentale pour au contraire lui offrir une perspective picturale à laquelle il n’était peut-être pas si étranger que ça. Quant aux personnages à introduire, on peut considérer là encore qu’un simple mouvement de caméra chez Wong Kar-wai suffit à tout dire : tout leur relief de « blessés du sentiment » devient tangible le temps d’un travelling simple où ils sont cadrés au ralenti et en partie masqués par un élément extérieur (mur, vitre, rideau…), en particulier dans les plans qui mettent en valeur les entrées de champ du personnage de Rachel Weisz. Ce style-là, Wong Kar-wai l’aura certes poussé beaucoup plus loin auparavant, mais la douceur et la modestie dont il fait ici preuve suffisent à créer un charme immédiat.

Au vu de tout ce que l’on vient d’évoquer, en quoi My Blueberry Nights est-il un film « modeste » ? Tout simplement parce qu’il n’est ni parfait ni ambitieux ni complexe dans ses intentions. Même dans ce qui peut apparaître comme des défauts, il y a un charme qui agit et qui, si l’on reste un tantinet « fleur bleue », finit par gagner terriblement. Par exemple, si les réflexions d’Elizabeth en voix off rejoignent bien celles qui habitaient les précédents films de Wong Kar-wai, on aura ici droit à des dialogues plus explicites, un montage moins expérimental et une intrigue moins propice au vertige existentiel. D’où un léger sentiment de réflexion gnangnan à la Forrest Gump (veut-on nous dire que « la vie c’est comme une tarte aux myrtilles » ?), vite contrebalancé par des audaces stylistiques qui vont au-delà de cette lecture facile. La plus belle était sans doute ce moment furtif, sensuel et quasi hitchcockien, que Wong Kar-wai aurait – selon la légende – tourné pendant des jours et sous tous les angles. En voyant Elizabeth endormie sur son comptoir du bar après avoir mangé sa part de tarte à la myrtille, Jeremy repère une trace de crème sur ses lèvres. Il s’approche tout doucement d’elle et colle ses lèvres sur les siennes, faisant ainsi disparaître la trace de crème. Trois cent jours plus tard, lorsqu’Elizabeth reviendra dans le bar, le même baiser sera reproduit et ne sera interrompu que par le générique de fin. Tout est dit : même si le temps s’enfuit, il finit toujours par être rattrapé, sauvé par sa saveur. Le goût du film est bien celui d’une myrtille : doux, fruité et tellement délicieux.