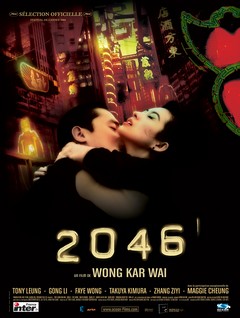

REALISATION : Wong Kar-wai

PRODUCTION : Jet Tone Films, Shanghai Film Group, Orly Films, Océan Films

AVEC : Tony Leung Chiu-waï, Gong Li, Takuya Kimura, Faye Wong, Zhang Ziyi, Carina Lau, Chang Chen, Wang Sum, Dong Jie, Maggie Cheung

SCENARIO : Wong Kar-wai

PHOTOGRAPHIE : Christopher Doyle, Lai Yiu-fai, Kwan Pung-leung

MONTAGE : William Chang

BANDE ORIGINALE : Shigeru Umebayashi, Vincenzo Bellini

ORIGINE : Hong Kong

GENRE : Drame, Romance, Science-fiction

DATE DE SORTIE : 20 octobre 2004

DUREE : 2h03

BANDE-ANNONCE

Synopsis : Hong Kong, 1966. Dans sa petite chambre d’hôtel, Chow Mo-wan, écrivain en mal d’inspiration, tente de finir un livre de science-fiction situé en 2046. À travers l’écriture, Chow se souvient des femmes qui ont traversé son existence solitaire. Passionnées, cérébrales ou romantiques, elles ont chacune laissé une trace indélébile dans sa mémoire et nourri son imaginaire. L’une d’entre elles revient constamment hanter son souvenir : Su Li Zhen, la seule qu’il ait sans doute aimée. Elle occupait une chambre voisine de la sienne, la 2046…

« Au départ, il devait y avoir trois parties : passé, présent et futur, dans l’ordre chronologique. Puis j’ai trouvé que c’était plus intéressant de mélanger les époques. Car en fait, le passé conditionne le futur, et le présent est affecté par le passé. Par exemple, pendant que nous parlons, peut-être pensez-vous à des choses qui se sont passées dans votre vie il y a dix ans. Le présent est-il votre mémoire ou notre conversation ? »

Wong Kar-wai

Bonne question, en effet. Cela dit, dans le cas de Wong Kar-wai, on suppose qu’il s’agit carrément d’un mantra. Une réflexion sans fin qui se répète et se décline jusqu’à l’obsession, que l’on fouille et triture jusqu’à l’épuisement. Chez lui, passé, présent et futur sont voués sinon à finir brouillés, en tout cas à tisser entre eux d’infimes passerelles au gré des raccords de plan, des regards échangés ou des postures adoptées. Et le passé, nul doute que le cinéaste ne cesse d’y penser, lui qui n’arrive jamais à s’extraire totalement d’un film lorsqu’il travaille dessus. Parce qu’à partir d’In the mood for love au début du troisième millénaire, le système WKW s’est suffisamment mis en place pour mettre en alerte tous ceux qui s’apprêtent à l’investir. Une fois lancé sur un projet à partir d’une idée de scénario à peine esquissée, Wong Kar-wai est du genre à tomber amoureux de l’œuvre jusqu’à ne jamais vouloir l’achever. Toujours la renouveler, la retravailler après s’être lancé dedans par désir ou par instinct, quitte à étirer ses tournages à l’infini, à épuiser une équipe technique qui doit alors faire preuve d’une patience olympique (en particulier des acteurs qui ne savent jamais très bien ce qu’ils vont jouer ou incarner) ou même, in fine, à couper au montage les trois quarts de ce qu’il a tourné. Sur cette idée d’un processus créatif soumis à une lenteur éprouvante, 2046 est évidemment un monstre dont les cinq années de fabrication restent encore aujourd’hui dans les annales du 7ème Art. Mais avant de pousser la porte de cette chambre d’hôtel, il y a d’abord une clé à trouver et une serrure à ouvrir. Et là, c’est le début du vertige.

LE POIDS DU SOUVENIR

Parler de 2046 est impossible sans refaire d’abord un tour du côté du film dont il se veut la « suite ». Il apparait donc vital de revenir sur le magnifique In the mood for love, sorti cinq ans plus tôt et déjà considéré lui-même comme la suite – plus ou moins avouée – d’un autre film, à savoir Nos années sauvages. Si l’on prend le temps d’y réfléchir, le fait d’y retrouver deux des acteurs principaux (Tony Leung Chiu-waï et Maggie Cheung) ne pèse pas si lourd que ça dans cette similarité, en dépit d’une scène finale qui, dix ans plus tôt, faisait soudain apparaître l’acteur masculin dans le rôle d’un énigmatique joueur de poker. Comme si un second volume était voué à prolonger ce vertige du temps et des sentiments. En réalité, c’est surtout la situation des deux personnages qui, dans In the mood for love, intégrait du changement dans la continuité : autrefois célibataires, tous deux sont désormais mariés, travailleurs, épanouis dans une vie qu’ils espèrent sans histoires. Chow Mo-wan est journaliste, Su Li Zhen (devenue Mme Chan) est secrétaire. Tous deux se rencontrent (se retrouvent ?) dans une pension du Hong Kong de 1962, où chacun a réservé une chambre avec son conjoint. Jusqu’à apprendre que leurs conjoints respectifs ont une liaison. Un adultère croisé, ambigu et invisible (le visage des conjoints restera hors champ), qui les pousse de ce fait à un rapprochement intime. Un adultère qui semble sur le point d’en créer un autre : une histoire mille fois vue, mille fois racontée ? Oui. Mais pas comme ça.

Le défi que s’était lancé Wong Kar-wai sur ce film – qui lui vaudra la consécration planétaire – était bien plus subtil qu’il n’en avait l’air. C’était en usant de son inimitable travail discursif sur la temporalité, la surface de l’image et la répartition des motifs qu’il faisait la différence : les chassés-croisés entre l’homme et la femme avaient l’air anodins et répétitifs, mais le style du cinéaste (ralentis soyeux, postures élégantes, valse triste et entêtante) en faisait des éclats de grâce qui, loin de créer du présent et d’amorcer un futur, figeaient une action dans le temps pour en faire un instant d’éternité qui hantait et qui hypnotisait. La dilatation du temps allait donc de pair avec une fétichisation de l’instant T, et ce n’était pas tout : elle créait un autre trouble, plus tordu celui-là. Si l’attirance était alors bloquée à l’état de non-dit, si les deux époux trahis résistaient à s’y abandonner, n’était-ce pas parce que cette liaison aurait pu avoir lieu avant la découverte de l’adultère ? Une hypothèse qui s’activait lorsque la substance cachée du scénario se voyait révélée : loin de se limiter à des rôles de « doublures », voilà que les deux protagonistes endossaient chacun à leur tour le rôle du conjoint de l’autre afin de percer le mystère de leur rencontre. L’effet était fatal : le trouble de finir ensemble n’en devenait que plus fort, et la peur de finir un jour séparés se muait en irrépressible mélancolie. S’épier, se frôler, se fuir, se cacher, douter sans fin de la nature de leur lien. Une question demeurait : étaient-ils devenus amants ou pas ? C’était bien là le mystère de la chambre 2046 – celle qu’avait réservé Mme Chan dans cette pension.

Un amour impossible qui, au lieu de rester bloqué dans le non-dit, déployait soudain toute sa puissance en se retrouvant virtualisé par la simulation et le jeu de rôles : voilà à quoi se résumait In the mood for love – superbe titre emprunté à une chanson de Brian Ferry. Les intérieurs étaient clos, les extérieurs n’avaient pas de ciel, la nuit débordait sur le jour. Et surtout, le temps s’arrêtait lorsqu’il semblait se répéter, le changement s’amorçait lorsque rien ne semblait changer. Parce que le système stylistique de Wong Kar-wai ne reposait alors que sur une danse commune de signes, de rimes et de costumes, qui se répétaient en se transformant, par un très subtil décalage – on pourrait faire tout un dossier sur les innombrables robes chinoises qui ne cessaient d’« allonger » le corps de Maggie Cheung. Chaque scène semblait dès lors chuchoter quelque chose, un secret dont on ne savait pas s’il interrogeait le passé, s’il suggérait le présent ou s’il prophétisait le futur. Et ce secret était peut-être celui que Chow, le temps d’un bouleversant et poétique épilogue dans les ruines d’Angkor, chuchotait dans le trou d’un mur avant de le sceller avec de la terre, appliquant ainsi une vieille légende chinoise qu’on lui avait raconté trois ans plus tôt. Le film ne parlait que de ça : un rêve qui ne s’assouvit pas, mais dont on revit les temps forts (les temps morts ?) sans avoir foncièrement une idée précise du curseur temporel sur lequel ils étaient situés. Un film qui produit du temps sans pour autant nous en délivrer la grille de lecture, et qui – signe d’une continuité en or massif chez Wong Kar-wai – sait nous égarer dans son labyrinthe mémoriel.

Marquant pour beaucoup – mais pas forcément pour nous – l’apogée du style de Wong Kar-wai, In the mood for love incluait déjà un grand nombre d’éléments de 2046 dans son processus de fabrication, et pour cause : les deux films ont été conçus en simultané, ce qui fut particulièrement douloureux pour le cinéaste. Deux films indissociables l’un de l’autre, donc ? C’est une évidence, ne serait-ce qu’au travers du perfectionnisme de leur créateur qui atteignait alors son zénith. Et sur ce grand film-somme qu’est 2046, tout fut trop grand, trop fou, trop risqué, trop épuisant. Fabrication étalée sur plusieurs années, collaborateurs gagnés par la lassitude (ayant dû poireauter dans un hôtel pendant un an pour finalement ne presque rien tourner, Maggie Cheung mit fin à sa collaboration avec le cinéaste), sans oublier une panique totale en vue d’intégrer la compétition cannoise de 2004. Rappel des faits : depuis la sélection tumultueuse d’In the mood for love en 2000 (le film avait été projeté en retard, la veille de la fin de festival), 2046 fut d’abord annoncé manquant à chaque nouvelle sélection cannoise (ce qui amena la presse à lire le titre du film comme étant son hypothétique date de sortie !), puis validé pour 2004 avec la crainte d’y voir une copie de travail inachevée, puis menacé d’absence (personne ne savait où en était l’avancement du film lorsque le festival commença), pour enfin arriver in extremis à Cannes, par avion privé et par bobines successives, donnant ainsi naissance à une projection de presse mémorable où un écran noir de trente secondes venait accompagner chaque changement de bobine ! Du jamais vu à Cannes, et sans doute d’inoubliables sueurs froides pour Gilles Jacob et Thierry Frémaux…

FILM-SOMME, FILM-MONDE, FILM-UNIVERS, FILM-MONSTRE…

Fallait-il pour autant s’interroger sur le fait que Wong Kar-wai serait incapable de « finir » un film ? L’hypothèse a beau rester de plus en plus prégnante au sein de la sphère cinéphile, on opposera un « non » ferme à cette accusation. Poète et peintre des sentiments et de la mélancolie, Wong Kar-wai l’est aussi – et surtout – dans sa méthode de travail, et voir l’un de ses films revient en quelque sorte à le voir se construire en temps réel. Un détail à prendre sérieusement en compte, puisque 2046 lui-même construit son récit et sa forme sur ce principe du work in progress – il y est question d’un écrivain qui navigue à l’aveugle dans le labyrinthe de ses souvenirs. De ce fait, le film n’est pas tant une suite d’In the mood for love qu’une variation, une conséquence instinctive, un reloaded qui fait le deuil du film précédent. Sans ligne narrative et temporelle à proprement parler (ou alors tordue dans tous les sens si l’on tient à en voir une), ce film-monde renoue avec la logique discursive propre à Wong Kar-wai, traduisant ici une mémoire en recomposition dans un monde en décomposition – l’inverse est tout aussi juste. De nouveau cet art de la réminiscence, où les fantômes du passé reviennent hanter le présent et prophétiser peut-être un futur incertain. Avec deux nouveautés, tout de même : d’abord une accélération de l’Histoire de Hong Kong qui se superpose au parcours du héros, ensuite un parcours du héros qui se superpose à celui du cinéaste lui-même. Ou comment Wong Kar-wai choisit ici de revisiter autrement son passé – donc sa propre filmographie – dans un film-univers qui semble trop gros pour être appréhendé dans sa totalité. Un film-monstre, en somme…

Circonscrit sur cinq repères temporels (de 1966 à 1970), le montage intègre au récit sous forme d’images d’archive les tourments sociopolitiques qui agitaient le Hong Kong de l’époque, afin de construire une chronologie précise (laquelle, on s’en doute, est destinée à finir éclatée en mille morceaux). Ce n’est pas tant que le cinéaste ait voulu cette fois-ci éviter de réduire Hong Kong à une toile de fond (rappelons que la ville n’est jamais totalement visible dans ses films), mais plutôt qu’il souhaité lier le général et le particulier dans un même cocon. L’entendre évoquer l’origine de ce film rend d’ailleurs les choses bien plus claires : « J’ai eu le projet de ce film avant 1997, l’année où Hong Kong devait redevenir chinoise. A l’époque, on nous promettait que rien ne changerait pendant les 50 ans à venir, c’est-à-dire jusqu’en 2046. Cela m’amusait d’associer ce chiffre à une histoire d’amour, parce qu’au début d’une relation, on se demande toujours si elle va durer. Mais y a-t-il quoi que ce soit d’immuable dans ce monde ? ». En un sens, tout est dit. Ou plutôt, tout est promis. Wong Kar-wai ne s’intéresse plus frontalement au désir amoureux (il a déjà épuisé la sève du sujet jusqu’à la sécheresse), mais à tout ce qui l’entoure. Aux spectres du passé qui en demeurent à jamais les acteurs – le cinéphile n’est-il pas destiné à passer toute sa vie à contempler des fantômes sur un écran ? Aux visions fantasmatiques qui le gardent intact – et il y en a ici trop pour qu’on les recense toutes. Aux souvenirs qui viennent interagir sur le désir qui vagabonde ici et là – et ce dernier ne se fixe alors aucune limite. Le tout sous la forme d’une imposante cathédrale onirique que l’on visite avec le silence qui s’impose en ces lieux.

Ces fantômes et ces souvenirs, on s’en doute bien, définissent à eux seuls un authentique abécédaire du style WKW. Visionner 2046 prendra donc des allures de communion intuitive pour un cinéphile déjà rodé aux précédents films du cinéaste. Mais pour lui, il y aura surtout un caractère ludique à relever de l’expérience : constater à quel point les images et les personnages que Wong Kar-wai a su imprimer dans son cortex depuis plus de quinze ans trouvent ici matière à se réincarner, à inverser leurs incarnations, à brouiller leur logique interne. Des visages familiers (Tony Leung Chiu-waï, Faye Wong, Carina Lau, Chang Chen…) jusqu’aux nouvelles têtes (Gong Li, Zhang Ziyi, Takuya Kimura, Dong Jie…), chacun n’obéit ici qu’à une seule règle : casser la règle du rôle uniforme au profit de la fragmentation. L’intrigue se déroulant quelques années après l’intrigue d’In the mood for love, le personnage de Chow (Tony Leung Chiu-waï) donne déjà une première idée de ce changement : passé de journaliste marié et attentionné à écrivain paumé et tourmenté, l’homme entretient toujours une vraie peur de l’attachement mais use désormais du cynisme pour contrer celle-ci, histoire de ne pas finir assailli par la mélancolie. Hanté par le souvenir d’un amour passé et inabouti (« Il y a quelques années, je tenais mon happy end, mais je l’ai laissé s’échapper »), l’écrivain se retrouve ici victime d’émotions différées dont il ne ressent les effets qu’a posteriori. Il y a du Proust autant que du Baudelaire dans ce personnage à la recherche du temps perdu, ici marqué par un spleen opiacé qui, en ricochant au gré des lieux visités (couloirs d’hôtel, ruelles pluvieuses, restaurants enfumés, futur fantasmé…), devient le nôtre.

Autour de lui, les figures « made by WKW » se bousculent au portillon. Carina Lau reprend ici en quelque sorte son rôle de Nos années sauvages (on entend même à nouveau le Perfidia de Xavier Cugat lorsqu’elle apparait), le tandem formé par Tony Leung Chiu-waï et Faye Wong dans Chungking Express donne ici une « fin » à l’histoire qu’ils ont pu vivre et que nous n’avions pas vue (elle est devenue sa muse inspiratrice, mais persiste à chercher son idéal dans ce qui vient hors de Kong Kong – en l’occurrence un beau et jeune Japonais), les échecs de love-story par crainte d’avouer ses sentiments renvoient de plein fouet aux décharges émotionnelles propres aux Anges déchus. On a même droit à un lien diffus avec l’enfer d’écriture qui précéda le tournage des Cendres du Temps : Chow parle de la difficulté d’avoir écrit un roman de sabre dans le passé, et reproduit ce processus d’écriture en dictant à haute voix son nouveau roman à sa muse (à moins qu’il ne revisite alors ce souvenir dans une étrange mise en abyme au présent ?). Et surtout, réminiscence d’In the mood for love oblige, nous avons de nouveau droit à la légende du « secret dans la montagne » (ressassée ici au détour dans deux scènes-clés montées en parfaite déchronologie), au jeu de rôles visant à se faire passer pour le conjoint de l’autre (une jeune femme demande à Chow ce qu’il ferait s’il était à la place de son petit ami) ou aux caméos furtifs de Maggie Cheung. En effet, cette dernière apparait ici dans huit plans au total : trois fois comme vestige du passé (25:57, 1:45:30, 1:45:34), deux fois sous forme d’androïde issue de l’imagination de Chow (26:01, 26:05) et deux fois dans un revival de la tendre scène du taxi d’In the mood for love (de 1:34:59 à 1:35:11, avec un Chow moustachu à ses côtés).

ECLAT DU MOTIF ET ECLATS NARRATIFS

On en oublierait presque d’insister sur le fait que, dans ce maelström de réminiscences en mutation, il y a malgré tout une trame qui se dessine. Mine de rien, le choix de faire de Chow un écrivain torturé offre à Wong Kar-wai l’occasion de relier passé, présent et futur par le biais d’une quatrième strate de récit : l’imaginaire. Soit un montage parallèle qui télescope plusieurs époques en un raccord de plan, mais en faisant en sorte que le passage de l’un à l’autre crée une continuité évidente et en utilisant l’idée-même de « projection » comme outil. C’est que Chow, attaché à créer un univers dans lequel toutes les femmes de sa vie aient un rôle déterminant (ce qui rejoint ici l’attitude de Wong Kar-wai vis-à-vis de ses « acteurs-créatures »), trouve refuge et inspiration dans un nouvel espace-temps. Ici, dans un futur lointain, un train voyage en ligne droite jusqu’à une cité ultra-technologique nommée « 2046 », là où le temps s’est arrêté, là où le voyageur espère retrouver ses souvenirs perdus sans garantie d’en revenir intact. Ce trajet en train, reflété dans des scènes futuristes sidérantes de beauté (on les doit au studio français BUF, qui réalisera cinq ans plus tard les trucages inouïs d’Enter the void), devient ici la colonne vertébrale de la narration. C’est en effet cette ligne droite qui, ô suprême paradoxe (un de plus !), confère au film sa structure de labyrinthe, invitant à relire chaque scène au présent sous l’angle d’un rembobinage de la projection irréelle vers l’incarnation réelle. Car ce futur visualisé n’est autre qu’un récit de science-fiction érotique (nommé lui aussi 2046) que rédige Chow en se basant sur ses passions d’antan.

Si l’on ne prend pas en compte celle qui parcourait In the mood for love, les passions de Chow sont ici au nombre de quatre – chacune s’achevant par une rupture. Première femme : une autre Su Li Zhen, surnommée la « Mygale » (Gong Li), joueuse professionnelle que Chow rencontrera en 1963 à Singapour, qui l’aidera à régler ses dettes de jeu et qui sera écrasée par le poids du souvenir de l’ancienne Su Li Zhen (« On ne remplace pas un être aimé. J’avais cherché en elle la première Su Li Zhen, sans le savoir moi-même. Mais elle a dû s’en rendre compte »). Deuxième femme : l’entraîneuse Lulu/Mimi (Carina Lau), croisée elle aussi à Singapour en 1964 et qu’il retrouvera deux ans plus tard à Hong Kong dans la chambre 2046 de l’Oriental Hotel, là où elle finira sauvagement assassinée par son amant (Chang Chen). Troisième femme : la jeune et jolie courtisane Bai Ling (Zhang Ziyi), torrent d’érotisme juvénile et piquant qui louera également la chambre 2046 du même hôtel durant l’année 1967, mais dont le cache-cache amoureux avec Chow ne fera pas long feu. Quatrième femme : la douce Jing-wen (Faye Wong), fille du patron de l’Oriental Hotel, dont on savourera la première apparition en suivant son apprentissage du japonais au travers d’un élégant jeu de jambes (sensualité, quand tu nous tiens…), et qui deviendra la muse de Chow le temps de l’écriture d’un roman qui lui est destinée. Ce nouveau livre, appelé 2047 (numéro de la chambre qu’occupe Chow à l’Oriental Hotel), ne sera qu’un mélange du roman 2046 et de sa propre histoire, décrivant la liaison impossible entre elle – devenue un androïde romantique – et un jeune voyageur japonais (Takuya Kimura) dans le train futuriste du premier roman.

Les connexions entre les époques se font à la fois au travers des identités fluctuantes et d’un jeu savant sur la numérologie. Là-dessus, le titre du film n’est pas mis tout seul à contribution. Il y a des cas simples, à l’image d’un usage multiple du chiffre 10 : prix réclamé par Bai pour une passe avec Chow, prix des feuillets manuscrits sur lesquels écrit Chow, prix de la commission que Chow doit verser à la « Mygale » sur ses gains. Il y a des cas un peu plus sophistiqués, comme cette récurrence du produit 20×25 : ces dimensions des feuillets manuscrits de Chow rejoignent le nom de l’hôtel imaginaire où l’androïde inspiré par Lulu/Mimi finira assassinée après ses ébats amoureux. Et il y aussi ce cryptage astucieux des dates de la chronologie visitée : en effet, les chiffres 1224 et 1225, utilisés dans la partie futuriste pour désigner les régions où le grand froid contraint les passagers du train à se blottir l’un contre l’autre, sont un clin d’œil au réveillon et au jour de Noël 1968 où Chow invite Jing-wen à téléphoner à son amant japonais, histoire de lui « réchauffer » le cœur. Vous en voulez encore ? On pourrait tisser un lien entre les repères temporels visités (le 24 décembre des années 1966, 1967, 1968, 1970 et 1969), le leitmotiv « une heure plus tard… dix heures plus tard… cent heures plus tard… » et la fameuse minute d’amitié du 13 avril 1960 qui faisait la beauté d’une scène-clé de Nos années sauvages – toujours cette idée d’un repère numérique qui consolide la mémoire. Même chose pour les cartes à jouer (as de pique ou huit de trèfle ?) ou la marque LG dessinant les contours high-tech du décor futuriste (un décor chez Wong Kar-wai est souvent surchargé de motifs qui identifient l’époque de façon décalée – revoyez l’utilisation d’IBM et de McDonald’s dans Les anges déchus).

SPLENDEUR OPERATIQUE

Petit détail qui vaut son poids de nouilles chinoises : l’origine des films de Wong Kar-wai n’est souvent pas celle que l’on imagine en voyant le résultat final. De la même façon qu’In the mood for love partait d’un projet de film à trois histoires sur la nourriture (si si !), l’origine de 2046 est à chercher du côté de la fascination du cinéaste pour l’opéra. Certes, au final, la seule trace restante de ce parti pris d’origine se limitera à deux morceaux d’opéra (dont le sublime Casta Diva d’Angela Gheorghiu) placés au beau milieu d’une BO cosmopolite et langoureuse à l’extrême. Mais en revanche, la connexion entre la matière cinématographique et la dimension opératique est ici infusée dans chaque photogramme. De la première, on peut dire qu’elle est passée chez Wong Kar-wai du statut de substance malaxée à celui de plasma formel et mutant. De la seconde, on peut dire qu’elle porte le système WKW à un degré d’incandescence encore plus élevé, en laissant l’onirisme cannibale des images absorber la matière narrative – les deux sont ici consubstantiels. Bien entendu, film de Wong Kar-wai oblige, tout est à nouveau fragmenté, que ce soit l’image, l’espace, le temps ou les corps, mais cette fois-ci à travers l’usage du format Scope – une première pour le cinéaste – qui accroit l’isolement des personnages dans le cadre (souvent aplati plus que de raison dans les scènes oniriques) et donne à chaque plan la dimension d’une toile peinte. Les couleurs du songe et du souvenir (jaune ocre, rouge carmin, vert émeraude) ne cessent de coloriser les textures, tandis que la stylisation décuple l’effet de distanciation/rapprochement créé par les allers-retours incessants entre le réel et l’imaginaire. Subir cette décharge onirique et plastique hors de commun nous met dans la peau de Chow lui-même : piégé dans un réseau complexe de souvenirs et d’images avec le cœur éparpillé façon mosaïque, et hanté par une beauté cinétique qui n’est pas prête de s’évaporer.

La dernière scène de 2046, déchirante au-delà de la raison, aura d’ailleurs valeur de conclusion définitive, aussi bien pour son protagoniste que pour un Wong Kar-wai qui gratte ici les dernières phrases de sa réflexion proustienne sur les ravages du temps – ses films postérieurs iront emprunter des voies différentes. Tout parait très simple dans cette fin : on y voit Chow s’en aller seul dans la nuit, cadré en noir et blanc sur la banquette d’un taxi. Sauf que la réminiscence d’In the mood for love est cette fois-ci laissée dans le rétroviseur : on voit bien que Su Li Zhen n’est plus à ses côtés. Le passé est désormais derrière lui (« Il ne se retourna pas et eu l’impression de monter dans un train sans fin lancé dans la nuit insondable vers un futur brumeux et incertain »). On nous disait que rien ne change jamais pour celui qui se rend à 2046, et que quitter ses souvenirs retrouvés est un exercice difficile – on garde en mémoire la première scène futuriste avec Takuya Kimura. Chow est désormais dans un train qui part en ligne droite, mais vers où ? Quitte-t-il réellement le monde de 2046 ? Qu’importe, puisque le temps aura laissé son empreinte sur son esprit – et sur le nôtre. Le film s’achèvera donc là où il a démarré, sur cette image symbolique du « trou noir » mémoriel creusé dans l’écorche d’un arbre : dans le plan d’ouverture, la caméra s’en extrayait pour nous en révéler peut-être le secret, et dans le plan final, elle s’y engouffre de nouveau pour remettre le secret à sa place de départ. A chacun de juger si ces deux heures de projection ont su le mettre en lumière.

Le constat est donc à la fois apaisant comme une tasse de thé vert et tranchant comme une lame de guillotine : la mémoire nous rattrape toujours, et même en faisant en sorte de la laisser derrière soi, on ne peut jamais espérer y échapper. A ce stade-là, il ne nous reste fatalement qu’à revenir à la question inaugurale posée par Wong Kar-wai, mais en la réécrivant un peu à notre sauce : le présent est-il donc notre mémoire de cinéphile ou notre rédaction de cette critique ? Impossible d’y répondre. Ce film nous a perdus à tout jamais dans sa magnificence, tout comme le 7ème Art n’a jamais cessé de substituer à notre regard un monde qui s’accorde à nos désirs – merci André Bazin. Et ce désir, quel qu’il soit, est fait pour demeurer immortel, tel un secret que l’on confie dans le trou d’un arbre sur une montagne avant de le boucher pour qu’il reste scellé à jamais. Cela fait déjà plus d’une décennie que nous sommes enfermés dans cette chambre 2046. La clé ? On ne l’a pas perdue. Elle est juste un secret qui doit le rester pour toujours.

« Le voyageur en partance pour 2046 n’a qu’une idée en tête : retrouver ses souvenirs perdus. Car on dit que rien ne change jamais à 2046, mais nul ne le sait, car nul n’en est jamais revenu »

Chow Wo-man, auteur du roman 2046

1 Comment

Merci pour cette remarquable analyse digne de ce film tout autant remarquable