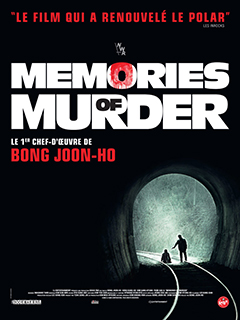

REALISATION : Bong Joon-ho

PRODUCTION : CJ Entertainment, Sidus Pictures, La Rabbia

AVEC : Song Kang-ho, Kim Sang-kyung, Kim Loi-ha, Song Jae-ho, Byeon Hae-bong, Ryoo Tae-ho, Park Noh-shik, Park Hae-il, Jeon Mi-seon

SCENARIO : Shim Sung-bo, Bong Joon-ho, Kim Kwang-rim

PHOTOGRAPHIE : Kim Hyeong-gyu

MONTAGE : Kim Seon-min

BANDE ORIGINALE : Tarô Iwashiro

ORIGINE : Corée du Sud

TITRE ORIGINAL : Salinui chueok

GENRE : Drame, Policier, Thriller

DATE DE SORTIE : 23 juin 2004

DUREE : 2h11

BANDE-ANNONCE

Synopsis : En 1986, dans la province de Hwaseong, le corps d’une jeune femme violée puis assassinée est retrouvé dans la campagne. Deux mois plus tard, d’autres crimes similaires ont lieu. Dans un pays qui n’a jamais connu de telles atrocités, la rumeur d’actes commis par un serial killer grandit de jour en jour. Une unité spéciale de la police est ainsi créée dans la région afin de trouver rapidement le coupable. Elle est placée sous les ordres d’un policier local et d’un détective spécialement envoyé de Séoul à sa demande. Devant l’absence de preuves concrètes, les deux hommes sombrent peu à peu dans le doute…

Pourquoi diable la Corée est-elle appelée le « pays du Matin Calme » ? Bien sûr, si vous voulez la réponse, il existe Wikipédia. Mais en fait, depuis que l’on connait le cinéma du coin, on sait bien que les matins n’ont plus rien de calme en Corée. Osons dire depuis l’année 2004, pour être plus précis. Celle où, après une bonne décennie marquée par un cinéma coréen surfant avec opportunisme sur les modes et une mauvaise foi critique assez dingue pour en relayer les quelques « fleurons » (citons le blockbuster patapouf Shiri de Kang Je-gyu ou l’affreux bazar techno Volcano High de Kim Tae-gyun), deux uppercuts de premier choix auront soudain retourné l’industrie locale comme une crêpe : d’un côté, le tétanisant Old Boy de Park Chan-wook, et de l’autre, ce Memories of Murder totalement inclassable et déroutant. Plus question désormais pour le cinéma coréen de se contenter d’une belle photo et de trois effets de style à deux balles pour s’offrir une singularité factice. Les choses sérieuses allaient enfin commencer, ouvrant la voie à une avalanche de films de genre inventifs et précieux, censés avancer à contre-courant des modes quand il ne s’agissait pas carrément d’en créer des nouvelles, et piochant dans tous les genres possibles afin de mieux les confondre et les redéfinir. La ressortie du film révélateur de Bong Joon-ho – son second après la comédie dramatique Barking Dog – est bien sûr un événement. Mais pas que : notre obsession sur ce film n’a jamais cessé de grossir, à l’image de celle des flics qui ont enquêté sur l’affaire criminelle qu’il explore. Le propre des très grands films, c’est qu’ils sont comme des affaires irrésolues : on ne les oublie pas et on y revient non-stop, à la recherche de nouveaux indices.

Cela fait quatorze ans que ce film est sorti, et presque une trentaine que le fait divers bien réel dont il s’inspire hante encore la région de Hwaseong où se sont déroulés de si horribles événements. Soit les exactions d’un serial killer mystérieux et diaboliquement intelligent, responsable du viol et de l’assassinat de dix femmes entre 14 et 71 ans, et devenu l’objet d’une impitoyable chasse à l’homme pour les forces de police d’un petit village a priori sans histoires. Ce fait divers, Bong Joon-ho aura choisi de le traiter avec la rigueur maniaque d’un David Fincher sur Zodiac : un long travail de recherche et de documentation effectué en amont, une multitude de visites et d’entretiens avec les vrais protagonistes de l’affaire (policiers, journalistes, suspects….), un tournage effectué sur les lieux mêmes des événements pendant un an, et surtout une plongée si profonde dans le vertige d’une enquête irrésolue que le réalisateur en sera arrivé à tutoyer la folie durant le processus créatif. Le 7ème Art, de ce fait, ne sera pas mis à contribution pour élucider quoi que ce soit. Ni révélation ni inculpation. Juste des soupçons. Un tas de suspects – surtout un. Un vertige laissé intact. Et surtout un vaste faisceau d’indices : tous les meurtres ont eu lieu un jour de pluie dans un périmètre ridicule de deux kilomètres, les victimes étaient toutes vêtues de rouge, la même musique triste se retrouvait diffusée sur la radio locale quelques heures avant les meurtres (coïncidence ou pas ?), et en outre – détail pas si anodin que ça – la Corée était encore dirigée à l’époque par le régime militaire de Chun Doo-hwan. Y a-t-il un lien entre tout cela ? On n’en sait rien, et il ne faut pas trop compter sur Bong pour y voir un peu plus clair. Le cinéaste inaugure ici le premier tracé de la ligne (pas si) claire qui définira désormais son cinéma : complexe mais décomplexé.

Pour une investigation qui ne montre rien, dans laquelle on ne voit rien (venir) et où l’invisible confine à l’effroi à force de ne jamais être mis en lumière, on peut dire que le film relève moins d’une suite d’indices et d’hypothèses que d’une vaste cartographie de traces et de cicatrices. Celles qui demeurent sur les corps dont on a ôté la vie. Celles du (ou des) assassin(s) muré(s) dans d’inavouables secrets. Celles des policiers hantés à jamais par l’échec d’une enquête dévorante et la persistance d’un mystère irrésolu. Sur ce dernier point, le plan final de Memories of Murder pèse vraiment très lourd : ce gros plan fixe de l’inspecteur Park Doo-man (Song Kang-ho, acteur fétiche du cinéaste), enfin débarrassé de son stoïcisme et de son cynisme pour embrasser au contraire une humanité poignante, est une mise à nu de l’humain face à l’opacité de tout ce qui l’entoure. Un regard marqué, perdu et stupéfait, adressé à la caméra faute de mieux, car incapable de savoir vers quoi orienter son regard ou de trouver une réponse à ce qui le ronge désormais.

Avec ce plan final, Bong fait pourtant infiniment mieux que nous laisser sur un torrent de doutes et de larmes. Il boucle surtout son récit de manière harmonieuse, cimentant un très subtil écho avec le plan d’ouverture de son film : on y voyait alors un enfant qui, face caméra, tentait d’attraper un criquet au beau milieu d’un champ de blé. Et là, ce n’est pas nous que l’enfant regardait : ce dernier savait bel et bien ce qu’il cherchait dans ce champ, sa vue était précise, son regard affûté, et de ce fait, la cible – un petit insecte – se retrouvait fissa au fond d’un bocal, emprisonné pour de bon. Non loin de là, le cadavre ligoté de la première (jeune) victime du tueur était retrouvé au fond d’un caniveau. Nous étions alors le 23 octobre 1986. Un tout autre criquet se devait donc désormais d’être retrouvé, mais celui-là, on ne savait alors pas où ni comment l’attraper. Et bien sûr, tenter d’attraper le premier venu sous couvert de déduction hasardeuse et le laisser pourrir au fond du bocal, c’était signe d’échec irrémédiable : il finirait ainsi par étouffer, laissant ainsi l’enquête policière se fourvoyer en douceur. C’est précisément ce sur quoi le film va se concentrer sur un peu plus de deux heures, via un dévissage savant de tout ce que le polar et le thriller ont pu pondre depuis un demi-siècle en matière de poncifs récalcitrants et de codes ressassés ad nauseam.

En effet, là où l’ont pourrait s’imaginer dans un film de genre rutilant à la mécanique savamment huilée, Bong déglingue tout sans pour autant s’entêter à vouloir tout révolutionner. C’est pourtant bien ce que son film réussit à faire, certes, mais jamais il ne le martèle. Chez ce cinéaste coréen (et pas que chez lui, d’ailleurs), tout genre balisé est voué à devenir un patchwork de genres et de tonalités variées, où passer de l’un(e) à l’autre – parfois au sein d’une même scène – ne se fait que si l’enjeu global et dramaturgique de la scène le réclame. Ainsi donc, la description glauque d’un monde décadent et la montée en crescendo d’un suspense calibré aux enjeux qui le seraient tout autant ne prend jamais racine, tant Bong vise avant tout à utiliser cette enquête policière et son vertige sous-jacent pour prendre le pouls d’une société sud-coréenne blindée d’archaïsmes prégnants et d’absurdités en tout genre. Par le biais d’un trio d’enquêteurs à la fois différents (deux beaufs locaux à l’incompétence crasse et un profiler urbain un chouïa plus affûté) et similaires (aucun n’arrive à résoudre une enquête dans un périmètre aussi ridiculement petit !), le film chahute de l’intérieur un récit policier dont on pensait deviner la progression et passe chaque scène à la moulinette burlesque. A une différence près : chez Bong comme chez son spectateur, ce qui est de l’ordre du dérèglement du réel se voit et se vit avec une attitude des plus taciturnes. Ici, la caricature et la complaisance n’ont pas lieu d’être, l’absurde et le tragique se côtoient et coulent de source, l’ombre du réquisitoire s’invite dans les scènes les plus anodines sans qu’on s’y attende, et l’enfilade de fausses pistes interprétées à tort comme des parenthèses décalées participe à cette sensation de voir une vérité se dérober en temps réel, là, quelque part, dans un coin du décor, dans une ligne de dialogue, voire même dans un non-dit résultant d’un raccord de plan.

Suprême paradoxe qui habite ainsi chaque scène de Memories of Murder : ce que l’on devine le mieux est ici ce que l’on visualise le moins. Tout ce qui semble tangible ne tient ici que dans une peinture pour le coup ahurissante des archaïsmes sociopolitiques de la Corée du Sud à la fin des années 80 : des policiers qui n’ont aucune formation, qui tabassent et torturent des suspects faibles pour en faire de parfaits boucs émissaires, qui alternent un interrogatoire avec une pause télévisée quand ça leur chante, qui consultent des médiums pour trouver des indices, qui pourrissent les lieux du crime sans faire gaffe (mémorable plan-séquence au début du film qui révèle une incompétence généralisée), qui se font piquer les fesses par leur copine dealeuse (faute d’avoir un médecin aux alentours !), qui s’en vont espionner des hommes sans poils pubiens dans un sauna sous prétexte qu’aucun indice n’a été trouvé sur le corps des victimes, qui misent même sur le délit de faciès pour deviner l’identité d’un violeur dans une pièce, qui préfèrent aller au karaoké ou se faire prendre en photo par un journaliste plutôt que de boucler une garde à vue, et qui travaillent tant bien que mal dans des locaux encore plus délabrés que ceux de la série Braquo. Et pendant ce temps-là, autour d’eux, c’est l’effervescence et le chaos : sur l’arrière-plan, on sent un climat d’insurrection étudiante qui pèse sur Séoul et qui mènera bientôt à la révolte syndicale de 1987.

Mêler la trace du fait divers anecdotique et celle d’une Histoire en marche n’est pas juste une intention artistique visant à mettre les contraires sur un pied d’égalité. C’est aussi, et avant tout, un désir d’éviter le pamphlet vindicatif dont le film, de par son sujet micro et son arrière-plan macro, aurait pu facilement se faire le moteur. Le geste de cinéma qu’opère Bong Joon-ho sur la narration ne tient ici que sur un principe : un geste unique, sans la moindre distinction de genre ou de tonalité, dont la lenteur apparente crée a posteriori de furieuses secousses telluriques. On pense voir un interrogatoire lambda, mais le voilà chahuté par un détail incongru qui dit tout de l’absurdité du monde – on mate une série policière en compagnie d’un suspect retardé qui réclame le droit de voir son père. On pense assister à une énième scène de reconstitution, mais voilà qu’elle vire soudain au tsunami mélodramatique à cause de la posture surréaliste de ce même suspect (on lui a donné un soutien-gorge pour qu’il reproduise l’étranglement de la victime) et de l’arrivée inattendue du père de ce dernier (qui chiale à mort en s’adressant à son fils). On pense assister à un code du genre en voyant trois flics poursuivre un inquiétant suspect à travers les chemins et les champs, mais voilà qu’elle se prolonge alors sous forme de traque en sourdine dans le chantier d’une usine en construction où tout le monde se confond.

Le jeu sur les différentes échelles de plan tend lui aussi à provoquer le même effet de sidération, comme en témoigne cette apparition géniale d’une silhouette en arrière-plan, que l’on aperçoit se lever et se baisser dans un champ arrosé par la pluie, tandis qu’une future victime – la plus vieille – cherche son cinéma en pleine nuit avec une lampe-torche. Quant à ce choix payant d’une photographie qui démarre sur la lumière pour embrasser ensuite un ton sépia des plus déprimants, ce n’est pas pour se la jouer Seven en matière d’intérieurs désaturés et d’ambiance déliquescente. Bong laisse alors l’image incarner cet effet de nébulosité, histoire de mieux rendre perceptible la perte de repères de tout un chacun dans un contexte sombre où tout – surtout la vérité – semble évoluer peu à peu vers l’état de cendres. A ce titre, le plan pictural d’une montagne de déchets en feu sur laquelle trône l’un des trois flics se passe de commentaires. Et que retient-on de tout cela, de cette investigation sans logique rationnelle, de cette épure stylistique qui laisse hagard, de cet effet de sidération qui désoriente, de ce désenchantement qui laisse de vraies cicatrices intérieures ? Ni plus ni moins qu’une puissante méditation sur l’impossibilité à savoir personnifier le Mal, universel par nature, invisible par extension. Memories of Murder, de la métaphysique en barre ? Et pourquoi pas, après tout ?

Tant de drôlerie, de tragédie et de terreur aussi magistralement équilibrées dans un même film, cela pourrait tenir du miracle. Osons employer le présent plutôt que le conditionnel : Memories of Murder tient bel et bien du miracle, d’une formule magique que l’on préfèrerait presque ne pas avoir à analyser afin de pouvoir encore en savourer les effets secondaires – toujours différents au gré des visionnages répétés. S’il y a une vérité qui est à dénicher dans une telle réussite, elle mérite de rester la plus opaque possible, de rentrer dans un tunnel sombre pour se noyer dans les ténèbres et peut-être ne jamais plus remonter vers la lumière. Ces ténèbres sont aussi celles du cinéma au sens large, un art qui se révèle toujours plus incarné lorsqu’il investit une « mémoire » (celle d’un genre précis ou celle de l’Histoire) pour en tirer un éventail quasi infini de doutes existentiels, de perceptions infrasensibles, d’émotions hybrides et de démons intérieurs qui traversent l’écran pour nous hanter en retour. Avec, in fine, une seule certitude : ne jamais avoir de certitudes sur ce qui reste caché dans l’ombre. Si l’on se demandait ce qui rendait la descente aux enfers de Memories of Murder toujours aussi obsédante et déchirante là où tant d’équivalents – antérieurs ou postérieurs – ont depuis longtemps déposé le bilan, il n’est pas nécessaire de chercher plus loin. Il est des cauchemars qui persistent. Il est des mystères qui hantent. Il est des chefs-d’œuvre qui arrivent à combiner la force universelle des deux. En voici un, et croyez-nous, vous n’êtes pas prêt de l’effacer de votre mémoire.

Test Blu-Ray

Cette édition-là, à vrai dire, on l’attendait depuis plus d’un an. Devenue une arlésienne de fou furieux entretenue avec malice par les surdoués éditoriaux de La Rabbia, elle n’avait clairement pas intérêt à nous décevoir. Et pour mesurer à quel point les promesses sont tenues, il suffira de faire un petit comparatif avec le contenu du précédent DVD du film (si toutefois vous l’aviez encore en votre possession…), qui combinait déjà de solides conditions techniques de visionnage à un contenu éditorial plus que conséquent. En l’état, cette édition estampillée La Rabbia joue d’abord le rôle de l’aspirateur (tous les bonus de la précédente édition, de l’excellent commentaire audio collectif aux nombreuses featurettes et scènes coupées, répondent ici présents sur un DVD spécial) avant de se perfectionner dans celui du polisseur. Les (très grosses) nouveautés sont en effet à guetter du côté du Blu-Ray. On entamera d’abord un petit module de 14 minutes où le sound designer Choi Tae-youn revient sur sa collaboration avec Bong Joon-ho sur le film. Et après ce petit amuse-gueule très intéressant, le plat de résistance est enfin là : Memories, retour sur les lieux du crime, documentaire monumental de 63 minutes réalisé par Jésus Castro (à qui l’on devait déjà l’excellent docu sur l’adaptation live de Snowpiercer) qui passe au scalpel le film lui-même et l’affaire dont il s’inspire, qui revient sur les lieux de tournage et qui englobe une quantité d’interviews pour le coup faramineuse (tout le monde y passe, du réalisateur aux acteurs en passant par les techniciens). Les grands moments s’y succèdent, d’un Bong Joon-ho démarrant les festivités par un aveu dingue (« Plus le temps passe, plus j’ai l’impression que ce n’est pas mon film ! ») jusqu’aux disputes entre les deux acteurs principaux et les souvenirs de la fabrication de tel ou tel plan. Tout y est traité sous l’angle du souvenir, de la mémoire à recomposer, d’une aventure collective dont on sent qu’elle a laissé des traces chez tous ceux qui y ont participé. Un méga-bonus qui vaut à lui seul l’achat de l’édition, laquelle se voit encore enrichie par la présence du storyboard intégral (traduit en français !) et un livret d’une quarantaine de pages sur le tournage du film. Mais avouons-le, la grande inconnue à résoudre résidait dans la qualité de la restauration 4K du film. La sensation de redécouvrir un film dont on n’aurait pas pris le temps de disséquer chaque photogramme en détail est ici dévastatrice : pas une variation de couleur, pas un seul point de contraste, pas un seul détail du master, pas un seul plan nocturne ne souffre ici de la moindre petite imperfection. Idem pour les pistes sonores en DTS-HD, sobres quand il le faut, puissantes quand il le faut. A l’instar d’une édition parfaite quand il le faut, c’est-à-dire toujours.

1 Comment

Une excellente analyse . Bong Joon-ho mélange les genres avec virtuosité (polar thriller, film politique , entre le burlesque et la tragédie) J’aurais aimé le voir au cinéma (je ne l’ai vu qu’à la TV) mais cette belle version me tente énormément . Il a la texture des polars que j’affectionne , mêlant autant la quête d’un serial killer , qu’une analyse psychologique de personnages et une référence sociale ou politique. C’est d’une telle densité, puisque l’on côtoie autant l’humour, parfois l’absurde (inénarrables maladresses, violences et nullité de certains des policiers) que la tragédie et même cet aspect désespéré d’une quête qui n’aboutît pas… Il y a là dans cette enquête pleine de faux pas, et dans le duo contrasté des 2 policiers qui finissent par se transformer eux-mêmes une allusion à la réalité socio politique un peu dysfonctionnelle du pays de l’époque, la Corée en période de transition J’ai été sensible à la poésie de certaines images , à cette ambiance. La fin du film est absolument tétanisante .Le mal « au visage ordinaire » rôde toujours après toutes ces années…