REALISATION : Frédéric Beigbeder

PRODUCTION : AKN Productions, EuropaCorp, France 2 Cinéma, The Film

AVEC : Gaspard Proust, Louise Bourgoin, JoeyStarr, Jonathan Lambert, Frédérique Bel, Nicolas Bedos, Anny Duperey, Bernard Ménez

SCENARIO : Frédéric Beigbeder, Christophe Turpin, Gilles Verdiani

PHOTOGRAPHIE : Yves Cape

MONTAGE : Stan Collet

BANDE ORIGINALE : Martin Rappeneau

ORIGINE : Belgique, France

GENRE : Comédie, Romance

DATE DE SORTIE : 18 janvier 2012

DUREE : 1h38

BANDE-ANNONCE

Synopsis : Marc Marronnier, critique littéraire le jour et chroniqueur mondain la nuit, vient de divorcer d’Anne. Il est sûr à présent que l’amour ne dure que 3 ans. Il a même écrit un pamphlet pour le démontrer, mais sa rencontre avec Alice va renverser toutes ses certitudes…

On se souvient encore que l’an 2000 était l’occasion pour Frédéric Beigbeder de vomir sa haine d’un système consumériste en une phrase prophétique : « tout est provisoire : l’amour, l’art, la planète Terre, vous, moi… surtout moi ». Douze ans plus tard, on sent que, derrière son apparence de dandy désinvolte et crypto-nihiliste, le type aurait pu finir par rajouter « mais peut-être pas l’amour, finalement ». Beigbeder, un romantique inavouable ? Sans doute. Comme tout le monde, on pourrait dire. Sauf que là, il installe d’emblée une barrière à ce constat angélique : l’amour dure trois ans. C’est le titre du film, qu’il aura lui-même réalisé. C’est aussi le titre d’un roman, qu’il aura lui-même écrit. C’est enfin ses débuts de réalisateur, un job qu’il aura sans doute longtemps courtisé, si l’on en juge la cinéphilie assez impressionnante qu’il a pu détailler dans son émission sur le cinéma (Le Cercle) et les capacités de filmeur-narrateur dont il a su faire preuve avec ce premier essai. Epaulé au scénario par deux collègues ayant longtemps bossé à Première (Alain Kruger et Gilles Verdiani), l’écrivain le plus branché du PAF semble se mettre lui-même en scène, comme il savait déjà illustrer ses romans par des détails plus ou moins autobiographiques.

Pour incarner son alter ego à gros pif et menton large, il aura donc choisi Gaspard Proust, un petit (comique) suisse qui n’a aucun lien avec Marcel et qui reste connu pour avoir comparé le vacarme sexuel avec l’assassinat d’une sole à coups de tongs. Ce dernier incarne donc Marc Marronnier. Un type simple, comme vous et moi, c’est-à-dire obsédé, maladroit, macho et romantique à la fois, qui n’est pas très famille (il oublie même qu’elle existe, trop occupé à mater le soutif d’une belle fille). Son activité : critique littéraire quand le bleu de sa chemise colorise la stratosphère et chroniqueur mondain à l’heure où Canal+ diffuse des films pornos. Un type dont l’histoire ne commence pas d’une jolie manière : après un générique accéléré qui expédiait en deux minutes les plus belles étapes de sa love-story avec sa belle Anne (Elisa Sednaoui), le voilà qui se fait larguer par celle-ci comme une chaussette de l’avant-veille.

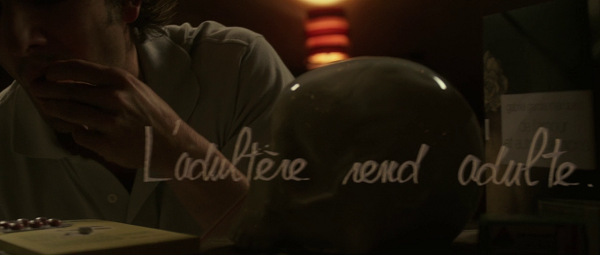

Le divorce étant consommé avant même d’avoir pu « faire appel » (rires), il n’est plus possible pour ce jeune imbécile de croire à l’amour. Ou plutôt, de croire à l’amour comme quelque chose d’éternel. Nul doute que pour lui, avoir une femme n’a pas d’utilité quand on peut s’en taper plusieurs, et que l’adulte adultère est un pléonasme très contemporain. Le voilà donc qui se lâche comme un ado attardé, trop occupé à vomir ou à festoyer dans les bars branchés, que ce soit en compagnie de son pote Jean-Georges (JoeyStarr) ou de quelques bombasses parisiennes adeptes de la biture saphique. Et histoire d’en rajouter une couche, il se lance même dans l’écriture d’un pamphlet pour démontrer sa théorie des trois ans. Une théorie qui tient en une phrase : la première année, on achète les meubles, puis la deuxième année, on les déplace, et la troisième année, on les partage. Une « logorrhée de pauvre branleur immature », viendra lui dire Alice (Louise Bourgoin), la jeune photographe effrontée dont il tombera amoureux à 99,99% et qui constituera son seul rempart au cynisme protecteur. C’est aussi ça, l’amour à deux : d’abord, on s’engueule et on se la pète, et après, on se calme et on se respecte. Bon, certes, c’est caricatural, et en général, ça se déroule plutôt dans l’autre sens, mais je n’ai pas trouvé mieux pour finir ce paragraphe d’intro, alors…

Le pitch est simple, propice à une énième comédie romantique aux allures de marivaudage sur les choses de l’amour, avec tout ce que cela suppose d’interrogations. Est-il possible de vivre à deux ? Peut-il durer aussi longtemps qu’on l’espère ? Les hommes et les femmes sont-ils faits pour tomber dans les bras ou pour se faire la guerre ? A la vision du film, il apparait non seulement que Beigbeder n’a pas de réponses à tout cela, mais qu’il s’en fout probablement d’en avoir une. Presque aussi lucide et cynique qu’un Woody Allen dans ses meilleurs jours, le bonhomme se contente juste de personnifier son antihéros comme échantillon de la condition masculine dans ce qu’elle a de plus contradictoire, à la fois médiocre et accomplie.

Autour de Marc Marronnier, c’est toute une galaxie d’hommes qui ne sont pas mieux parce qu’ils le valent bien et de femmes qui ne valent pas mieux parce qu’elles sont tout aussi compliquées. Jugez plutôt : outre une Louise Bourgoin qui mériterait un abonnement à vie pour le César de la meilleure effrontée du cinéma français (le genre de copine sexy qu’on rêve d’avoir, mais qui n’existe qu’au cinéma), on aura droit à une Frédérique Bel coincée dans sa période Dorothy Doll qui nous ressort le cliché ambulant de la pouffe nymphomane, un Jonathan Lambert fasciné par le charisme animal de Gérard Philippe (pour lui, sans doute un excellent atout pour attirer les nanas), un JoeyStarr en pote obsédé qui découvre les joies du surf et du sexe avec un bôgoss tout droit sorti d’une pub pour Tahiti Douche, un Bernard Menez qui savoure les joies du célibat avec une Chinoise qui doit avoir le tiers de son âge, une Valérie Lemercier en éditrice brise-cacahuètes, et une Anny Duperey en marâtre romancière qui assume d’être une célibataire mi-pute mi-soumise et qui vous emmerde (en tout cas, si l’on en croit ses ouvrages). Tout un échantillon de spécimens humains, très ancrés dans le monde contemporain, et tous plus ou moins tracassés par les questions de l’amour, du sexe et du couple.

La surprise, c’est qu’en plus de ne pas se contenter de diriger tout ce petit monde avec un sacré brio (tout le casting sonne juste en plus d’enfiler les punchlines comme des perles), Beigbeder fait surtout montre de ne pas se réfugier derrière son scénario et ses vannes, tous affûtés et minutés avec une précision de poseur de bombes. Aujourd’hui encore, les écrivains à succès qui passent derrière la caméra et qui se cassent violemment le stylo face aux conventions cinématographiques, ça ne se compte certainement pas sur les doigts d’une main, et sur ce point-là, l’axiome « quantité ne veut pas dire qualité » tend le plus souvent à se vérifier – Philippe Claudel et Michel Houellebecq en savent sûrement quelque chose.

Etant à la base un écrivain doué d’un sens de la réplique cinglante et du cynisme percutant, Beigebder n’y va pas de main morte en enveloppant son scénario dans une dialectique éminemment littéraire : l’intrigue est divisée en chapitres, les personnages s’expriment par une valise d’aphorismes que même le cerveau fatigué du fatiguant Bertrand Blier n’arrive plus à pondre depuis longtemps, et quelques potes philosophes du milieu (Rey, Brukner, Finkelkraut) viennent faire un caméo pour énoncer face caméra des banalités intellos sur l’amour. La réussite de l’entreprise, c’est d’avoir su coupler cette maîtrise du langage verbal à celle du langage visuel, et de ne jamais sous-estimer le potentiel de l’image. Si l’on sent ici et là l’influence d’un Jan Kounen (ne serait-ce que dans l’usage de musique techno ou l’incrustation de mémos en arrière-plan), le réalisateur se plait à user de travellings et de panoramiques lorsque cela devient nécessaire, de couper juste là où il le faut, de ne pas en rajouter dans l’excès trash, et surtout, de s’autoriser quelques injections d’absurde qui font plaisir à voir en même temps qu’elles passent les clichés à la broyeuse.

En guise d’amuse-gueules à un dîner déjà bien chargé, quelques collègues du Cercle viennent faire leur apparition (on reconnaîtra Nicolas Schaller et Alain Riou), de même que l’équipe du Grand Journal lors d’une séquence un peu insignifiante (peut-être le seul point noir de tout le film). Au passage, on s’amuse également à lancer avec tendresse des piques bien senties sur quelques confrères : on tacle un peu les goûts vestimentaires morbides d’Amélie Nothomb, la starisation de Marc Lévy et de ses guimauves indigestes imprimées sur papier fin, les masturbations théoriques d’Alain Finkelkraut, et j’en passe. Et surtout, Beigbeder ne s’épargne pas dans le jeu de massacre. Bien au contraire : il est lui-même la cible sur laquelle il s’amuse à lancer des fléchettes. Son film est celui d’un éternel cynique qui, en dépit d’une propension à la misogynie latente, n’en oublie pas pour autant de croire au pouvoir de l’amour.

Ça parait presque con de dire ça, mais on tient là une des seules comédies romantiques des dix dernières années à ne pas sembler niaise ou collante dès qu’il s’agit de parler de sentiments, sans aucun doute parce que son auteur ne s’y prend pas avec de la guimauve ou avec des clichés pour faire passer son point de vue. D’autant qu’il achève ce banquet avec un final romantique qui interpelle plutôt pas mal en ses temps de fin de monde prônée par les Mayas ou de cataclysme hurlé par le protagoniste du récent Take shelter. L’amour, ça dure peut-être trois ans, mais ça fait surtout l’effet d’une grosse vague qui s’apprête à vous engloutir. Pour le meilleur (parfois) et pour le pire (souvent). Un constat lucide et gonflé qui achève de nous donner envie de rendre justice à ce grand cinglé de Frédéric Beigbeder : non seulement le type réussit ses débuts derrière la caméra avec le punch d’un dézingueur cocaïné jusqu’à la rate, mais surtout, en matière de cynisme salvateur et de valise à aphorismes masochistes qu’on s’empressera d’essayer avec le rencard du samedi soir, on n’est jamais aussi bien servi que par lui.

1 Comment

excellente cette critique. pas toujours parfaitement informée sur tout, mais juste et personnelle, donc convaincante, c’est le plus important. merci.