REALISATION : David Fincher

PRODUCTION : New Regency Pictures, Pacific Standard, Regency Enterprises, Twentieth Century Fox

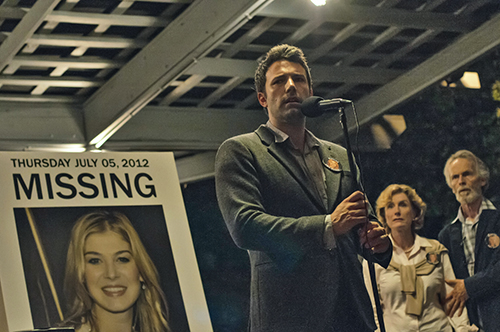

AVEC : Ben Affleck, Rosamund Pike, Kim Dickens, Tyler Perry, Neil Patrick Harris, Carrie Coon, Emily Ratajkowski

SCENARIO : Gillian Flynn

PHOTOGRAPHIE : Jeff Cronenweth

MONTAGE : Kirk Baxter

BANDE ORIGINALE : Trent Reznor, Atticus Ross

ORIGINE : Etats-Unis

GENRE : Thriller

DATE DE SORTIE : 8 octobre 2014

DUREE : 2h29

BANDE-ANNONCE

Synopsis : A l’occasion de son cinquième anniversaire de mariage, Nick Dunne signale la disparition de sa femme, Amy. Sous la pression de la police et l’affolement des médias, l’image du couple modèle commence à s’effriter. Très vite, les mensonges de Nick et son étrange comportement amènent tout le monde à se poser la même question : a-t-il tué sa femme ?

« Quand la légende est plus forte que la réalité, il faut imprimer la légende ». On imagine bien que lorsque John Ford osait placer cette célèbre phrase lors du final de L’homme qui tua Liberty Valance, il ne se doutait sans doute pas que son ironie salutaire, au doigt pointé sur l’obsession de l’Amérique à vouloir privilégier le mythe pour mieux rendre la réalité anachronique, allait être adoptée au pied de la lettre par la société qui lui succéda. Il n’empêche qu’avec Gone Girl, la synecdoque reliant le cinéma hollywoodien à la société qui l’entretient acquiert le plus sidérant des reliefs en plus de revenir sur le devant de la scène. Vu l’électrochoc que constitue le résultat, on peut même s’autoriser à y voir ce grand film tant fantasmé sur la perception mythologique qu’a l’Amérique non pas de son fonctionnement mais d’elle-même, de sa propre image. Soit une société qui ne se définit qu’au travers d’un vaste simulacre, surchargé de névroses qui se placent insidieusement dans chacune de ses strates, sociales, politiques et médiatiques. Du pain béni pour David Fincher, insurpassable depuis Fight Club pour ce qui est de disséquer les paradoxes du monde moderne, et ayant atteint sur ce point-là un superbe zénith avec The social network et Millénium. Ce que l’on attend désormais de chaque nouveau film portant sa signature n’est ni plus ni moins qu’un choc susceptible de reléguer le précédent aux oubliettes. C’est le cas. Le choc est bien là. Redoutable. Colossal. Imprévisible. Et une fois de plus, c’est au travers de l’adaptation d’une œuvre existante (Les Apparences, célèbre polar signé Gillian Flynn) que Fincher se trouve un nouveau terrain de jeu, celui d’une autopsie névrotique dont la maîtrise éblouit autant qu’elle pétrifie.

Tout part ici d’une image sur laquelle le film prend également soin de refermer in fine sa narration : une chevelure de femme blonde, cadrée de dos, qui se retourne soudain pour révéler un visage au regard profond, trouble, difficile à déchiffrer. Ce visage, c’est celui d’Amy (Rosamund Pike), sublime jeune femme mariée à Nick (Ben Affleck) depuis déjà cinq ans. Le jour de leur cinquième anniversaire de mariage, Amy disparait sans aucune explication. Au domicile conjugal, tout semble normal, hormis une table vitrée brisée en mille morceaux dans le salon. Les jours passent, aucun signe d’Amy. Où est-elle ? Dite comme ça, la question semble banale, mais ce qu’elle sous-entend fait figure de détonateur. C’est un terrible virus qui s’active alors au sein de l’opinion publique, dévorant les cellules de compassion à la manière d’un cancer foudroyant pour mieux réactiver celles du voyeurisme le plus insidieux. Dès l’instant où Nick lance un appel à témoins pour obtenir un signe d’Amy, tous les regards se braquent sur lui, et son incapacité à jouer les époux angoissés face aux médias (parce qu’il ne s’agit que d’un rôle à jouer) va vite lui attribuer un autre rôle : celui du suspect idéal. Amy était-elle vraiment heureuse ? Nick était-il vraiment un époux modèle ? Leur couple était-il aussi parfait qu’on ne le croyait ? Le piège est préparé…

L’un des registres dans lequel Fincher n’a jamais cessé d’exceller est de reprendre à son compte une intrigue déjà bétonnée de A à Z, ne serait-ce qu’au travers de son origine littéraire, et la dupliquer telle quelle avec un perfectionnisme aigu et une gestion diabolique du détail le plus anodin. Dans Millénium, on se souvient que l’intrigue, alors connue de (presque) tout le monde, servait de leurre pour mieux orienter son point de vue sur des territoires bien plus troubles. Gone Girl fait de même, mais de façon plus pernicieuse : si le film donne l’impression de jouir d’une narration profondément maline qui déconstruit sans cesse chaque vérité au travers d’un redoutable système de twists, il ne vise en réalité rien d’autre que de confronter son récit tordu au contemporain le plus inavouable.

Reprenant ainsi le processus de propagation décrit dans The social network (dont Gone Girl s’impose clairement comme un film jumeau), Fincher déroule alors le mécanisme qui libère un fait divers de son cercle d’origine pour finalement l’étendre vers un horizon infini (des médias à l’ensemble du pays), un peu à la manière des cercles concentriques créés sur la surface de l’eau lorsqu’un caillou la traverse. Le découpage du film se calque d’ailleurs pleinement sur ce système, qu’il s’agisse d’un générique de début au débit de plans hyper-cut (avec des crédits plus que furtifs qui se dissolvent dans l’image) ou d’une mise en scène proprement géniale, sobre et glaciale à l’extrême, qui vide les vieux tiroirs fincheriens (pas d’effets de style affirmés, pas de décors suintant la décrépitude, pas de chemin de croix enragé) pour ne conserver qu’une ligne esthétique à la fois claire et troublée, guidée par une association cristalline de plans larges et de mouvements de caméra d’une élégance rarissime. Et au-delà des qualités de fabrication qui lui font ici un écho direct, on pense souvent à Zodiac pour cet art de l’ampleur et de l’étirement du temps, destiné à rendre toujours plus scotchant (mais sans en donner l’impression) chaque ouverture de tiroir de ce gigantesque trompe-l’œil narratif, où les apparences jouent aux chaises musicales. L’art de la sobriété bouillante, en somme : un examen dans lequel Fincher réussit une fois de plus un sans-faute indiscutable.

Reste ce qui va bien au-delà de l’intrigue policière, à savoir ce que l’on évoquait déjà plus haut : une Amérique en pleine schizophrénie où la réalité n’a plus aucun impact face à son devenir mythologique, où l’opinion publique fait éclater la sphère privée comme une vulgaire baudruche, où les médias se posent en juges omniscients qui remodèlent la réalité selon leurs propres souhaits du moment, où la vie privée de tout individu devient chair fraîche pour vautours en mal de décorticage voyeuriste, où les territoires les plus idylliques (une banlieue résidentielle filmée comme un dépliant de régie immobilière) servent de vitrine protectrice aux ruines d’une crise économique encore vivace (voir ce décor fascinant de centre commercial à l’abandon où se terrent une horde de clochards). C’est un monde où toute logique se dédouble en son exact contraire, où toute vérité se contredit dans la minute qui suit, où tout individu révèle sa duplicité à la manière d’une violente détonation. Là encore, Fincher frappe extrêmement fort sur l’exploitation de la figure du doppelgänger : en effet, si Nick installe le doute sur son véritable rôle (époux brisé ou criminel potentiel ?), c’est surtout Amy qui prend l’avantage en raison de la présence d’un alter ego fictionnel (L’épatante Amy, héroïne d’une saga écrite par ses parents) qui guide et oriente la première partie du film sur le terrain de la duplicité, avant que la seconde ne vienne en proposer le point de vue inversé.

Et c’est dans cet état d’esprit que le film, au final très éloigné d’un énième thriller à énigme, se pose en autopsie sidérante du couple. Fincher oriente alors son récit vers la satire conjugale, déployant des degrés de perversité proprement inouïs. Le couple ? Juste un leurre en sourdine, à la fois bulle sécurisante où s’orchestre en boucle une éternelle lutte de pouvoir et théâtre de l’hypocrisie la plus impitoyable où le jonglage d’un point de vue à l’autre révèle une incompréhension totale entre les deux parties. Avec une idée gonflée, tout de même : là où l’homme perd peu à peu le contrôle de son image à force de se figer dans l’autosatisfaction, la femme devient ici le terreau d’une voracité totale, guidée par sa passion et son envie de tenir le premier rôle dans cette pièce de théâtre qu’est « la vie à deux », quitte à devenir plus vénale et manipulatrice qu’on ne l’aurait soupçonné. A bien y réfléchir, seule la Catherine Tramell de Basic instinct avait su dégager une ambiguïté aussi terrifiante.

Oser le comparatif avec le chef-d’œuvre sulfureux de Paul Verhoeven ne risque d’ailleurs pas d’être un argument contre Fincher, dans le sens où les deux films se valent largement en matière de perversité. Leur lien diffus, on le devine, c’est surtout la veine hitchcockienne. Ainsi, dans Gone Girl, le premier plan du film que l’on évoquait plus haut (la nuque d’Amy) était une citation évidente, renvoyant à la blondeur diaphane de Tippi Hedren dans Pas de printemps pour Marnie, observée sans cesse par un Sean Connery aux intentions troubles. Mais surtout, face à un remarquable Ben Affleck qui joue avec malice de son ancienne image d’acteur fade pour conférer une ambiguïté dévorante à son personnage, la prestation de Rosamund Pike, pour le coup la plus stupéfiante de l’année du côté des actrices, remet le fantasme de la blonde hitchcockienne au premier plan. Beauté au-delà du sublime, timbre vocal envoûtant, silhouette gracile, elle est autant la figure fantomatique qui piège un esprit potentiellement marqué (celui de Nick) qu’une pure réminiscence cinéphile, prompte à réveiller le spectre du fétichisme dans chaque photogramme du film.

On en revient donc à la question inaugurale développée en voix off par Nick : qu’y a-t-il sous ce crâne devenu objet fétichiste ? Quelles pensées et quels sentiments s’agitent à l’intérieur ? Et par corollaire, faut-il l’éclater pour que l’âme révèle sa véritable sève ? Dans le fond, Nick voudrait peut-être fouiller l’intériorité d’Amy, mais ne peut hélas qu’en contempler (de dos) l’image, le cliché, la figure fétichiste prompte à retourner ses certitudes (et l’opinion publique) contre lui, tout comme la vraie-fausse Kim Novak continuait de hanter James Stewart dans Vertigo. Voilà, sans aucun doute, la meilleure façon de décrypter l’affiche du film. Et d’introniser Gone Girl en chef-d’œuvre titanesque de son auteur.

2 Comments

Tres bonne autopsie du film

Bien avant de voir le film, j’ai lu le livre de Gillian Flynn « Apparences » et je n’ai pas été déçue. Brillante analyse que cet article qui « autopsie » Gone Girl depuis sa première image, ce visage glaçant et imperturbable (si symbolique) à la dernière. Tel un chirurgien , Fincher a peaufiné avec précision son thriller, jouant sur tous les tableaux : thriller, cas clinique, dissection du couple , le voyeurisme , l’analyse des médias qui modèle l’opinion. Sur la scène ouverte sur l’illusion, dans le monde contemporain d’une « Amérique schizophrène » comme il est écrit dans l’article, Fincher dissèque peu à peu les apparences de ce mariage qui sous le voile révèle, ce que j’appelle « la perversion ordinaire ».L’expression fait référence au titre de l’ouvrage d’un psychanalyste contemporain ( JP Lebrun) qui a beaucoup écrit sur les changements sociétaux , des transformations majeures accélérées par les progrès que nous connaissons (techniques , scientifiques) qui mettent à l’épreuve des repères jusque là ancrés dans la vie sociale: le mariage, la procréation, les rapports entre les générations, l’éducation, l’autorité sous toutes ses formes, avec notamment le règne de l’image et la référence narcissique, la prévalence de la jouissance sur le désir , le culte de la performance. Cela veut dire pour lui que l’équilibre psychique des individus, leur subjectivité peuvent aussi être modifiées : on assiste à une mutation du lien social et un changement dans le fonctionnement psychologique avec une prévalence du déni sur le refoulement …C’est ce que j’ai perçu dans ce film : plus qu’un couple de névrosés, c’est un système pervers dans lequel ces deux êtres sont enfermés .Jusqu’à l’emprisonnement réciproque. En cela c’est un thriller virtuose qui nous laisse au bord du vertige, mais aussi une belle analyse clinique .

Encore merci pour cet article.