Triste constat : les grands cinéastes révolutionnaires se font de plus en plus rares. C’est encore plus triste lorsque ce sont eux-mêmes qui tirent leur révérence, peut-être conscients de ne plus avoir leur place dans une industrie aussi formatée : l’année dernière, on avait déjà pleuré de chaudes larmes en découvrant Le cheval de Turin, opus testamentaire d’une beauté terrassante à travers lequel le cinéaste hongrois Bela Terr clôturait sa filmographie sur son plus beau zénith. Il n’était pas le seul : au cours de la précédente décennie, beaucoup ont rendu les armes. Mais pas Alexander Sokourov. On ne peut que s’en réjouir : le plus grand cinéaste russe du moment est de cette catégorie d’inventeurs de forme qui continuent de s’interroger sur les limites du 7ème Art, d’expérimenter de nouvelles techniques de filmage, et d’aborder des thèmes précis sous un angle qui confine à l’audace suprême. Lion d’Or à l’unanimité au festival de Venise en 2011, Faust s’inscrit dans le cadre d’une riche et fascinante tétralogie sur le pouvoir et le totalitarisme, que Sokourov avait entamée en 1999 avec Moloch, puis poursuivie en 2001 avec Taurus et en 2005 avec Le Soleil. Certes, on ne reviendra pas en détail sur la légende de Faust, dont le synopsis matriciel (un savant insatisfait conclut un pacte avec le diable pour enfin jouir des plaisirs terrestres) est connu de tous, mais en revanche, les interprétations livrées par ce conte sont assez nombreuses. Deux d’entre elles ont retenu l’attention de Sokourov : d’abord celle de Thomas Mann publiée en 1947 (Le docteur Faustus, dont le film conserve un écho très lointain), et surtout, la plus célèbre de toutes, celle conçue par Johann Wolfgang von Goethe et publiée en 1808, dont il parcourt les deux parties avec une certaine liberté. Toutefois, au-delà du récit d’un homme de science qui se corrompt au prix de son âme, on ne s’étonnera pas de redécouvrir un Sokourov fasciné par la présence perverse du Mal, le mystère de l’existence humaine (dont Faust veut puiser les essences), et par corollaire, les jonctions imperceptibles entre l’innocence et la dépravation. Avant, les contraires se croisaient dans la filmographie du cinéaste, et l’œuvre de Goethe lui permet enfin de les confronter sous l’angle du mythe, tout en abandonnant le rapport à l’Histoire qui formait jusque-là la moelle épinière de son art. Tout au long de ces 2h15 aussi stupéfiantes qu’éprouvantes, riches en audaces graphiques comme en dérivations symboliques, Faust dresse alors le tableau d’une humanité qui tangue dangereusement vers le néant. Et c’est hallucinant.

Lorsqu’il inscrivait son cinéma dans un cadre tout sauf contemporain, Sokourov n’avait jamais voilé ses intentions : l’Histoire, la politique, la chronologie, la reconstitution historique, tout ça lui importe moins que l’humain. Qu’il s’intéresse à Hitler (Moloch), à Lénine (Taurus) ou à Hirohito (Le Soleil), l’objectif récurrent de ces trois films était de développer une interrogation personnelle sur le pouvoir, à travers le parcours de trois figures historiques sur lesquelles tout semblait déjà avoir été dit : la folie et la névrose pour le premier, la sénilité et la déliquescence pour le second, la rêverie et le dialogue intérieur pour le troisième. Dans Faust, la figure de l’être avide de pouvoir s’inscrit dans un cadre mythologique, ce qui permet en outre au réalisateur d’inclure une rupture supplémentaire sur la progression narrative : si les trois figures précédentes basaient leur origine sur le divin avant de se révéler simples mortels, le docteur Faust fait exactement l’inverse en laissant progressivement de côté son statut d’individu philosophe au profit d’un fanatisme aveugle le poussant à vouloir tout englober. Quitter la terre ferme pour atteindre les hauteurs : une idée que le cinéaste traduit d’abord en termes de structure narrative.

En effet, l’ouverture du film, entièrement conçue en images de synthèse, renvoie de façon claire au prologue de l’œuvre de Goethe, que l’on pouvait déjà percevoir comme une forme d’invitation : « De la création déroulez les tableaux / Et passez au travers de la nature entière / Et de l’enfer au ciel, et du ciel à la terre ». Le ciel est étoilé, la caméra s’engouffre alors dans les nuages où flotte un miroir comme par magie, puis descend encore jusqu’à surplomber un village prussien du XIXème siècle, et finit ce travelling aérien en se fixant sur le sexe d’un cadavre en pleine autopsie. 135 minutes plus tard, au terme d’une longue déambulation au cœur d’une humanité malade et putride, entièrement guidée par la recherche du savoir absolu et de l’origine de l’âme, un plan final fera l’action inverse (sans effets spéciaux) en revenant fixer les hauteurs, ici symbolisées par une chaîne de montagnes enneigées. Ce mouvement de balancier permet donc au film de revenir in fine vers le cap métaphysique qu’il s’était fixé dès le départ, à la seule différence que ce retour n’est qu’un aveuglement : persuadé d’être redevenu un homme neuf et comblé, peut-être détenteur de la vérité universelle qu’il avait toujours cherchée, Faust n’est en réalité plus qu’un énergumène fanatique, déambulant sur un paysage tellurique où les geysers en éruption côtoient des murs de lave pétrifiée. Cette blancheur immaculée qu’il contemple alors au loin n’est en rien une preuve de triomphe, juste un monde jusque-là pur et innocent qu’il s’apprête à corrompre par sa folie et sa vanité. Et s’il pense s’être débarrassé du diable en l’enterrant vivant sous des pierres, il se trompe : le nouvel réceptacle du Mal, c’est lui.

La vision de l’humanité par Sokourov n’est donc en rien rassurante, ce serait même plutôt l’inverse. Or, là où le film risque de dérouter, c’est dans sa forme, pourtant assez hallucinante : un format 1:37 qui isole les personnages dans un cadre cadenassé (y compris lors des scènes de foule), des plans composés comme de vastes tableaux en mouvement permanent, des intérieurs en clair/obscur qui se mêlent à des filtres mordorés, sans compter des effets de style propres au cinéma de Sokourov qui font croire à des cadres hantés par des forces démoniaques. D’un côté, c’est précisément là que le style expérimental du cinéaste, certes jusque-là impressionnant (il est encore impossible d’oublier L’arche russe et son hallucinant plan-séquence de 96 minutes) mais tout de même ancré dans un contexte réaliste qui lui faisait parfois défaut, touche enfin à une forme d’absolu : l’immersion dans le mythe offre au cinéaste une absence de limites vis-à-vis de l’outrance et de l’excès, ce que reflète à merveille l’univers architectural du film, vaste enchevêtrement de rues délabrées et de nature quasi étouffante, ainsi que les personnages qui le peuplent, figures humaines dont la difformité se mêle à un goût immodéré pour la démence. L’apparition d’un sexe de cadavre en ouverture était déjà une alerte en soi : si la description du corps humain est à ce point méprisante et peu reluisante dans ce tableau de l’humanité décrit par Sokourov, c’est pour mieux rejoindre l’état intérieur et mental de Faust, fatigué et malheureux à force de devoir ausculter le corps humain dans tous les sens, d’en ressentir les odeurs putréfiantes, de n’en retenir que les nuances les plus infimes et les plus insignifiantes.

D’où le dialogue magistral qui finit par s’installer entre Faust (Johannes Zeiler) et un vieil usurier (Anton Adassinski), que l’on perçoit vite comme étant le diable : ce flot de paroles quasi ininterrompu se révèle hésitant, perdu entre le corps (le dialogue) et l’âme (la voix-off), et installe du coup une distanciation immédiate avec le réel. Dès lors, Sokourov redouble d’inventivité pour casser les règles du récit et de l’esthétique : le travail chromatique effectué durant la postproduction en collaboration avec le chef opérateur Bruno Delbonnel installe des effets d’anamorphose et des contrastes ingénieux qui atomisent le spectre de l’académisme tout en reflétant le vertige existentiel qui s’empare de Faust. Et tout au long de cette déambulation bavarde dans des ruelles grouillantes de monde et de vastes forêts où les arbres semblent envelopper les êtres, on notera que le sol n’est jamais réellement horizontal au sein d’un même plan : l’usage de cadres obliques, de plongées vertigineuses et d’une production design riche en esquives potentielles (chaque décor regorge d’escaliers en arrière-plan ou de portes semi-closes) confère au film une diabolique sensation de vertige, voire de flottement. Du coup, outre un récit qui bascule alors dans une imprévisibilité totale, la liberté prodigieuse offerte par le film signe le désir de Sokourov de jouer à fond la carte de l’immersion au sein d’un tableau où la somptuosité se confronte sans arrêt au grotesque.

Ici, la beauté n’est pas que dans l’esthétique du film, elle est également sur un visage en particulier : Margarete (Isolda Dychauk, aperçue dans la série Borgia), figure de pureté et d’innocence qui deviendra pour Faust un objet de fascination autant que d’attraction, et qui sera pour lui l’objet de son pacte de sang avec le diable. En outre, le grotesque dont on parlait ici n’est heureusement pas vu sous l’angle de l’excès ou de la répulsion, tant Sokourov s’amuse à accompagner sa méditation sur les forces maléfiques d’un humour parfois très décalé : un diable réduit à une apparence d’usurier décati dont le mini-pénis se situe sur ses fesses, une femme qui accouche d’un œuf qu’elle s’empresse de dévorer, un télescope qui permet d’apercevoir des singes sur une lune en carton-pâte, un assistant prétentieux qui se promène avec un homoncule tout droit sorti d’une vision d’horreur à la Cronenberg, etc… Que faut-il voir dans ce défilé de détails surréalistes ? D’abord que le réel n’a pas lieu d’être dans cet univers purement mythologique (on insiste), ensuite que l’iconoclasme du film est une façon pour Sokourov de se jouer des règles de l’art, un peu à la manière de son travail de plasticien qui le pousse à travailler la matière même de l’image en la distordant et en la triturant. Du coup, le simple fait d’y voir un certain maniérisme constitue une absurdité, et le lyrisme déployé par une telle expérimentation lui permet de mettre côte-à-côte la fonction sensorielle du 7ème Art et l’imprégnation intime procurée par un art comme la peinture. Faire la jonction entre les contraires était le but (et le thème central) du film, on extrapolera plus loin en disant que Sokourov est l’un des rares artistes à savoir rapprocher différentes formes artistiques que l’on croyait antagonistes. L’une des phrases prononcées par Faust au début du film est la suivante : « Tout nait et meurt selon la loi, mais sur la vie de l’homme règne une destinée hésitante ». Ce trouble de l’inconnu est précisément le champ d’action de ce grand cinéaste, dont Faust (le personnage) peut se voir comme un double inavoué et dont Faust (le film) constitue le point culminant d’une œuvre d’une inestimable rareté.

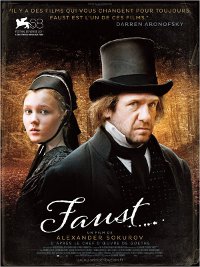

« Il y a des films qui vous changent pour toujours. Faust est l’un de ces films. »

Darren Aronofsky, lors de la remise du Lion d’Or à Venise en 2011

Réalisation : Alexander Sokourov

Scénario : Alexander Sokourov, Marina Koreneva

Production : Andrey Sigle

Bande originale : Alexander Zlamal

Photographie : Bruno Delbonnel

Montage : Jörg Hauschild

Origine : Russie

Date de sortie : 20 juin 2012