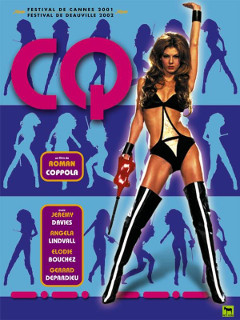

REALISATION : Roman Coppola

PRODUCTION : United Artists, Zoetrope Studios, Sawyer Productions, Delux Productions,

AVEC : Jeremy Davies, Angela Lindvall, Elodie Bouchez, Giancarlo Giannini, Gérard Depardieu…

SCENARIO : Roman Coppola

PHOTOGRAPHIE : Robert Yeoman

MONTAGE : Leslie Jones

BANDE ORIGINALE : Mellow

ORIGINE : Etats-Unis, France, Italie

GENRE : Comédie

DATE DE SORTIE : 29 janvier 2003

DUREE : 1h37

BANDE-ANNONCE

Synopsis : En 1969, à Paris, Paul, un jeune Américain, souhaite devenir cinéaste. Il projette de tourner un journal filmé, façon « cinéma vérité », de sa propre vie. Mais pour le moment, Paul est monteur sur un long métrage de science-fiction dont l’action se déroule en 2001 : la belle Valentine joue l’héroïne, toute de cuir rose vêtue. Le metteur en scène du film est un « auteur » extravagant. Sa passion pour Valentine affecte son jugement, notamment en ce qui concerne la fin du film. Ecœuré, Enzo, le producteur, renvoie le cinéaste, et fait alors appel à Paul pour sauver le tournage du film. Malgré sa peur, celui-ci accepte…

On connaissait la fille, mais depuis déjà treize ans, il est important de ne plus oublier l’existence du frère. La famille Coppola est comme un arbre dont le tronc (le père, donc), un poil fatigué au fil des années, aurait finalement décidé de laisser ses deux branches prendre leurs aises, chacune de leur côté, tout en gardant sur elles un regard bienveillant. Un passage de flambeau très touchant, il faut bien l’avouer. Toutefois, même si les deux se sont mutuellement aidés sur leurs films respectifs, le fossé entre Sofia et Roman s’avère gigantesque sur un détail non négligeable, à savoir la reconnaissance de la critique et du public. On pourrait simplifier en disant que la première aurait été privilégiée par rapport au second, mais ce serait réducteur (et injuste). Certes, le style de Sofia, héritier de la rigueur artistique de son paternel, orienté vers une approche à la fois intime et très personnelle, n’aura eu aucune difficulté à faire son effet dès le premier essai. Mais dans le cas de Roman, la sortie de CQ aura laissé une impression très dubitative dans les mémoires de ses premiers spectateurs. A première vue, il serait tellement facile de taper sur un tel film (et les raisons ne manquent pas), de lui trouver des maladresses (et il y en a pas mal) ou de n’y voir qu’un caprice d’enfant gâté (et ce n’est pas totalement faux). Oui, l’équipe de papa semble avoir investit chaque poste (du décorateur à la production, en passant par quelques choix de casting), mais doit-on forcément y voir un défaut ? Oui, le film en fait parfois trop dans son hommage au cinoche des 60’s, mais est-ce préjudiciable pour un début de carrière ? Oui, le film empile les citations aussi vite qu’un hippie en train d’enchaîner les pétards, mais ne peut-on pas en extraire une certaine folie juvénile ? Tout ça pour dire que, malgré tout ce qui cloche dans l’entreprise, ce premier film ne peut pas être balayé d’un revers de la main. Deux raisons à cela : la sincérité au premier plan, la nostalgie dans toutes les autres strates du cadre.

Si l’on considère que, pour un jeune cinéaste débutant, le désir de tout expérimenter et de tenter le tout pour le tout dès son premier long-métrage sert de terrain vague à la définition progressive d’un style, alors CQ constitue une oeuvre passionnante. A bien des égards, on peut aujourd’hui dresser un parallèle avec L’homme sans âge, come-back inespéré de Francis Ford Coppola après dix ans d’absence : le retour du cinéaste à ses premiers amours (le cinoche expérimental) lui permettait alors de rebooter la matrice de sa carrière d’un coup sec, histoire de rajeunir et de se remettre dans la peau d’un jeune chien fou, usant de sa caméra comme d’un moteur à idées plastiques et bordéliques. Roman Coppola faisait pareil dès ce premier essai. Avec, toutefois, un double risque. Primo : le fait de déballer un tel amour nostalgique d’une période très précise de l’histoire du cinéma (celui des années 60, qui l’aura totalement marqué dès l’âge de 5 ans selon ses propres dires !) risquait de lorgner vers le clin d’œil outrancier, imposé au forceps et dénué de toute autre considération. Secundo : le sujet du film (en gros, la passion du 7ème Art ne risque-t-elle pas de nuire à sa pratique ?) évoquait plutôt les fonds de tiroir d’un hipster sorti de la Fémis, biberonné aux pseudo-réflexions sur le sens de l’art et abonné in fine aux théories poids lourd sur l’enregistrement du réel. Et n’ayons aucune peur d’oser sortir un cliché pareil (aussi vieux que le cinéma lui-même), puisque le réalisateur va très vite le torpiller…

Dès la scène d’ouverture, on fait déjà la grimace : un jeune monteur américain joué par Jeremy Davies filme son quotidien en noir et blanc (sa copine, son lit, sa tasse à café, sa salle de bains…), à la manière d’un journal intime façon Nouvelle Vague. Faut dire que nous sommes à peine un an après les événements de Mai 68, que des cinéastes comme Godard et Truffaut sont désormais au top, et que ce jeune apprenti se rêve déjà cinéaste en s’interrogeant sur ce qui fait la richesse d’une œuvre (toujours l’idée de « capter le réel »). Le propos pèse déjà une tonne que Roman Coppola en rajoute encore dans le parallèle avec Godard : le héros est un jeune cinéaste libertaire et torturé, sa copine (Elodie Bouchez) s’est fait le look d’Anna Karina, et cerise sur le gâteau, un double clin d’œil au Mépris (d’abord une dispute entre un cinéaste et un mogul italien, ensuite un accident de voiture qui envoie le réalisateur remplaçant à l’hôpital) lui offre la possibilité de reprendre les rênes du film sur lequel il travaille. C’est pourtant à ce moment-là que le film se libère quelque peu du déballage de clins d’œil « théoriques » pour au contraire pénétrer intimement l’univers cinéphile qui reste au cœur du projet : celui du space-opéra psychédélique à la sauce Danger Diabolik ou Barbarella, gavé d’effets spéciaux kitsch et d’héroïnes ultra-sexy. Pour faire sourire le cinéphile averti, Roman s’est fait plaisir : outre le fait d’avoir pris l’acteur culte des deux films précités (John Phillip Law) et d’avoir donné à Giancarlo Giannini l’occasion de parodier avec gourmandise le producteur qui en fut à l’origine (Dino De Laurentiis), il va surtout plus loin dans la mise en abyme du récit. En effet, le fait d’y voir un jeune réalisateur naviguer au cœur de l’intrigue de son film afin d’y trouver une fin correcte laisse vite de côté toute réflexion au profit d’un plaisir tout simple : celui de naviguer au cœur des codes de l’âge d’or du cinéma de l’époque.

Cette idée d’une visite guidée du cinoche des années 60 offre deux chances assez inespérées : d’une part, révéler la créativité assez dingue que le contexte de l’époque pouvait générer chez les cinéastes en devenir (on s’interdira désormais d’y voir une sorte de « théorisation branchouille »), et d’autre part, capter une circulation, hélas aujourd’hui de plus en plus révolue, entre différentes strates du 7ème Art, comme si le fait de mettre côte-à-côte une série Z spatio-kitsch et un film d’auteur godardien était de l’ordre de l’évidence la plus pure. Aucune distinction entre cinoche underground et auteurisme assumé, juste un vaste arc-en-ciel que Roman Coppola tente d’épouser et de sublimer à la fois par un très bel art du recyclage visuel (les scènes du film Dragonfly sont stupéfiantes de beauté plastique) et une activité instantanée de chacun de ses comédiens dans la moindre action de leur jeu (avec, au sommet de tous, la superbe Angela Lindvall dans un double rôle bouleversant). Si l’on peut regretter que les efforts de reconstitution historique ne tournent parfois à la vanité (dont une fiesta romaine du Nouvel An qui s’éternise à n’en plus finir) ou que certaines guest-stars ne soient là que pour figurer dans le cadre (guettez les apparitions de Romain Duris, Nicolas Saada et Sofia Coppola !), il ressort de CQ un tel amour du 7ème Art et une telle absence de dénigrement dans tel ou tel « genre » que l’on ne peut que succomber à une telle proposition de cinéma. A l’heure où le canyon entre le pur divertissement et l’auteurisme théorique n’a pas fini de s’élargir au sein de la galaxie critique (alors que cela ne sert strictement à rien), voilà au moins un jeune cinéaste qui tentait alors de rebâtir un pont suspendu entre les deux. Et avec notre sensibilité de cinéphile aventurier, on l’emprunte volontiers.