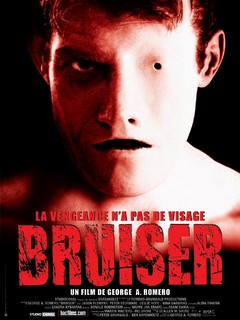

REALISATION : George A. Romero

PRODUCTION : StudioCanal, Mars Distribution

AVEC : Jason Flemyng, Peter Stormare, Leslie Hope, Nina Garbiras, Andrew Tarbet, Tom Atkins, Jonathan Higgins, Jeff Monahan, Beatriz Pizano, Marie Cruz

SCENARIO : George A. Romero

PHOTOGRAPHIE : Adam Swica

MONTAGE : Miume Jan Eramo

BANDE ORIGINALE : Donald Rubinstein

ORIGINE : Canada, Etats-Unis, France

GENRE : Drame, Horreur, Thriller

DATE DE SORTIE : 24 juillet 2002

DUREE : 1h39

BANDE-ANNONCE

Synopsis : Henry Creedlow a toujours respecté les règles et fait ce qu’on lui demandait de faire sans poser de questions. Mais un matin, il découvre que son visage a disparu. Tous ses efforts d’intégration et son désir de reconnaissance ont fini par lui coûter la seule chose qu’il ne peut remplacer : son identité. Il n’est plus qu’un vide, un anonyme, un fantôme. Il explose et décide de se venger…

Pour tous ceux qui croient que George A. Romero n’a fait que mouliner de la bidoche zombie tout au long de sa carrière, ce « petit film » injustement méprisé et méconnu est à découvrir impérativement.

Poser un regard sur le cinéma du très grand – en taille et en talent – George A. Romero n’est jamais une chose facile pour l’auteur de ces lignes. Parce que l’Histoire du cinéma ne semble retenir de lui qu’une signature indélébile sur l’entête du dossier morts-vivants, et qu’hormis un Zombie toujours aussi dévastateur, la mode désormais institutionnalisée du zombie-movie a fini par assécher l’impact originel de ses films. C’est hélas peu dire que la fin de sa carrière parle pour lui : de plus en plus Investi d’un devoir politique jusqu’à la caricature, et oubliant de ce fait la dimension naturaliste et allégorique de l’horreur qui caractérisait ses premiers films, Romero n’aura fait que ressasser ad nauseam sa dichotomie vivant/mort (le premier se déshumanise tandis que le second se recompose) avec une lourdeur pachydermique, une direction artistique aux fraises et une mise en scène toujours plus bâclée, signant son incapacité à se démarquer du genre dans lequel on persiste à l’enfermer. Triste destinée pour celui qui, au même titre que Stephen King, aura su amener l’horreur dans les foyers. Reste le regard de l’homme sur son œuvre, très apte à prendre ses fans à contrepied : Romero n’a en effet jamais caché que Martin, Knightriders et Bruiser – films plus méconnus et au budget hyper restreint – concentraient à eux seuls sa plus grande fierté d’artiste. Trois raisons à cela. D’abord parce qu’il s’agissait de ses rares expériences de tournage où les studios lui ont foutu une paix royale, ensuite parce que le résultat se révélait tout à fait fidèle à ses intentions de départ, enfin parce qu’il avait les pleins pouvoirs sur des sujets plus audacieux et personnels. On en déduisait même, après réflexion, que la force de Romero à se faire témoin sociopolitique de son époque se mesurait à sa capacité à laisser sa mise en scène et son découpage parler pour lui. D’où notre envie de revenir sur ce très beau Bruiser, come-back du cinéaste après huit ans d’inactivité et sorte de refuge fugitif – hélas vite délaissé – du côté de la fable et du conte désenchanté, loin d’une galaxie zombie de plus en plus éteinte.

Si zombies il y a dans Bruiser, ils en ont moins le comportement que l’image – c’est d’ailleurs là le véritable sujet du film. Le « zombie » revêt ici deux caractéristiques radicales de l’animal social : passer inaperçu ou se faire remarquer. D’un côté, ça donne Henry Creedlow (Jason Flemyng), modeste cadre moyen méprisé par ses pairs et assailli par la pression sociale. De l’autre, ça donne Milo Styles (Peter Stormare), patron de Henry et directeur extravagant d’un magazine de mode intitulé Bruiser (« cogneur » en anglais). Le premier, en plus de subir les railleries du second, se résigne à obéir aux ordres, quitte à endosser un rôle de souffre-douleur sans être capable de l’admettre. Jusqu’au moment où le couvercle de la marmite finit par exploser : d’abord des fantasmes mortifères qui laissent croire à un pétage de plomb bel et bien imminent (une poignée de visions gore remarquablement shootées par Romero), puis une longue expédition punitive lancée contre tous les responsables de son malheur : ses collègues qui l’humilient, son meilleur ami qui le spolie, son ordure de patron qui l’exploite, sa connasse de femme qui l’insulte et qui le trompe (devinez avec qui ?), etc… Et surtout, en tant qu’épicentre du récit, un détail visuel des plus fascinants : à force d’être ainsi nié par ses pairs, Henry accède un matin à une identité vide et effacée, via un étrange masque blanc collé sur son visage. Son désir d’intégration et de reconnaissance ne l’ayant mené qu’à ce néant identitaire, qui plus est au vu d’une maison inachevée où traîne le motif de la transparence (rideaux en plastique pour les portes, silhouettes floutées par les cloisons vaporeuses), Henry n’a plus le choix : il lui faut travailler son image. Ce masque imposé redevient ainsi cette page blanche de l’âme et de la psyché sur laquelle tout est à réécrire : des traits faciaux, des états mentaux, des signes identitaires, des couleurs reflétant l’inconscient chaotique du héros après chaque meurtre, et en fin de compte, une « image sociale », celle que l’on renvoie à l’Autre.

Déployant une écriture particulièrement affûtée où un dialogue fait l’effet d’une chiquenaude, Romero ne prend ici pas de gants dans sa description du corporatisme et de la réussite sociale, plongeant l’un et l’autre dans le même bain d’acide. Certes, parfois, il se laisse aller à quelques excès grotesques, ne serait-ce qu’en osant une poignée de scénographies imbitables (la chasse à l’épouse infidèle dans une salle de réunion frise la mauvaise parodie) ou en laissant Peter Stormare partir en roue libre dans son expression de la perversité et de l’ignominie (on dirait que l’acteur de Fargo aspire à auditionner pour un film d’Uwe Boll !). Mais le cinéaste mise ici tout sur la symbolique, forte et prégnante parce que reliée à un schéma inusable du genre fantastique qui, de Dr Jekyll & Mr Hyde à Hollow Man en passant par The Crow, reprend le motif de l’effacement du visage comme reflet d’une inquiétude très contemporaine, à savoir l’aliénation du libre arbitre. Romero met même cartes sur table en démarrant son film par le réveil et la toilette du protagoniste, au son d’une radio intitulée Suicide FM qui enregistre chaque matin le mal-être morbide des individus. Ce corps social réprimé et opprimé qui persiste à se saigner jour après jour pour espérer concrétiser un idéal et ainsi éviter de songer trop souvent au suicide, et dont le volcanique Creedlow (traduction littérale de « principe faible ») devient autant le reflet d’une condition résignée (cratère éteint) que le vecteur d’une colère contenue (cratère actif). La suite logique du récit, entre de violents flashs fantasmatiques et des scènes de meurtre où la cruauté demeure avant tout psychologique, enfonce le clou d’une vendetta accomplie dans le sang et les larmes, avec la mélancolie en intraveineuse – la voix off d’Henry se fait triste et compatissante quand ses mots en live sont tranchants et cyniques.

Dans ces moments-là où la jouissance propre au registre du vigilante se mêle adroitement à un nihilisme très moderne, Romero réussit brillamment à isoler les points cardinaux qui quadrillent une société américaine souillée par le vice et le conformisme, avec un être marqué par la dualité en guise de boussole déréglée, et tout cela sans morale prémâchée ni lourdeur allégorique. Ce que vise ici le cinéaste est avant tout une forme d’horreur sociale où le fantastique s’efface sous le poids toujours plus fort du symbole. Là encore, le motif du visage sculpté/effacé se double d’un autre motif, celui du déguisement social. Il suffit que l’épouse de Milo (Leslie Hope) ait révélé son passe-temps pour que l’on devine le fond caché de la chose : sculpter des masques à même le visage, destinés à être teintés de couleurs diverses en vue de deviner l’identité et la personnalité du modèle, n’est au fond que le reflet d’une obsession universelle sur la dissimulation de sa propre image au profit d’une autre. Que le climax de Bruiser se déroule alors dans une fête costumée tombe sous le sens : dans cet espace inondé de heavy-metal gothique et de nourriture à l’imagerie cannibale affirmée (amuse-gueules en forme de doigts humains, bonbons-neurones à piocher dans des crânes en plastique, etc…), chacun s’exhibe hypocritement en cliché de freak, piochant aussi bien parmi les figures épuisées du cinéma d’horreur que parmi celles d’une imagerie hardcore plus épuisante qu’autre chose. Et au sein de cette smala déguisée, seuls deux freaks ont su trouver le bon costume : Milo en Lucifer grotesque et vociférant (il va au plus simple !) face à un Henry à mi-chemin entre Guy Fawkes et le Fantôme de l’Opéra (deux figures cultes qui doivent une large partie de leur aura à leur masque blanc). Ce freak circus n’est en définitive que le miroir névrotique d’une Amérique que Romero prend plaisir à démystifier, avec un regard final qui laisse actif le volcan de la colère. Là, pas de doute, le cinéaste a visé juste. Et son « petit film », injustement décrié et sorti à la sauvette pendant l’été 2002, tient plus du cogneur énergique que du zombie apathique.