À la fin des années 90, Henry Selick a déjà réalisé deux long-métrages sous la supervision d’un de ses amis de l’institut Cal Arts, Tim Burton. La première collaboration donnera le chef d’œuvre L’Etrange Noël De Monsieur Jack et la seconde James Et La Pêche Géante. Bien qu’il accepte leurs conditions de production (mettre en scène les films tout en respectant l’esprit de Burton), ces expériences seront frustrantes au niveau de la réception. Le grand public oublie carrément son nom pour ne retenir que celui de Burton. Après le tiède accueil de leur adaptation de Roald Dahl, Selick choisit de voguer vers d’autres cieux. Il se lance dans un projet d’adaptation d’une courte bande dessinée nommée Dark Town. Celle-ci relate les mésaventures d’un marionnettiste qui est plongé dans le coma et se retrouve prisonnier dans un univers peuplé de marionnettes vivantes. Pour porter à l’écran cette BD, Selick s’adjoint les services de Sam Hamm, le scénariste des Batman de Burton qui voyait jusqu’alors tous ses scripts jetés aux orties (dont notamment un Watchmen apprécié ni par Terry Gilliam qui devait le réaliser ni par les fans du comic). Selick pose d’emblée certaines idées comme de faire du héros un dessinateur et de mélanger la stop-motion avec un tournage live. Il s’agit là d’explorer ses désirs d’expérimentation déjà exprimés sur James Et La Pêche Géante. Là où L’Etrange Noël De Monsieur Jack était réalisé intégralement en stop-motion (avec un peu d’animation 2D pour certains éléments), James Et La Pêche Géante proposera un mariage plus complexe de techniques pour conter son histoire. Se bousculent ainsi des images live dans des décors en perspective forcée, de la stop-motion, de l’animation 2D et d’affreux CGI (Los Angeles 2013 n’est pas le seul film à avoir subi les méfaits d’un Buena Vista Visual Effects en faillite). Selick voudrait retrouver la même singularité en filmant des acteurs en chair et en os pour les scènes dans le monde réel et passer en stop motion dans le monde fantastique.

Se pose alors une première anicroche avec son nouveau parrain, Chris Columbus. Si Selick admire ses capacités de producteur (il lui offrira quand même une belle enveloppe niveau budget), il admet qu’ils appartiennent à deux mondes créatifs complètement différents. Columbus refuse ainsi l’idée de Selick en jugeant que si le héros devient une marionnette, le public ne disposera plus de point d’attache suffisamment fort. On peut largement imaginer que le réalisateur d’Harry Potter A L’Ecole Des Sorciers joua sur le manque d’adhésion du public pour James Et La Pêche Géante. Selick accepte donc que le héros conserve son apparence humaine et, pour maintenir la cohérence de Dark Town (rebaptisé Down Town durant la pré-production), mélangera acteurs, types en costumes de monstre, CGI et finalement un peu de stop motion. Selick se plie à ces conditions de production mais s’y attèle avec un entrain un brin relatif. Techniquement, le travail est bien exécuté et l’interaction Fraser/Monkeybone fonctionne brillamment. Mais esthétiquement, le film devient incroyablement bancal suite à se remaniement. Là où James Et La Pêche Géante semblait fort bien pensé dans ses effets, Monkeybone est plus anarchique. Au bout du compte, si on peut trouver un charme visuel au film, c’est plus pour le mariage de ses techniques que pour l’univers qu’il crée avec. Les maquillages confiés à la société de Steve Johnson (La Mutante) ont beau avoir un côté impressionnant dans leur création, leur facticité désamorce tout sentiment d’immersion. Au vu du résultat, il apparaît assez évident pourquoi Selick abandonnera l’idée de réemployer son concept de mixer live et stop motion sur l’adaptation de Coraline pour le réaliser entièrement en animation. C’est qu’il n’aurait pas été de bon goût de transformer le roman de Neil Gaiman en est un tel bordel carnavalesque.

Mais Monkeybone l’est également par d’autres aspects, là encore causé par la rencontre entre un producteur et un réalisateur pas sur la même longueur d’onde. Il n’y a qu’à savoir que le héros devait être joué initialement par Nicolas Cage et le personnage de la mort par Christopher Walken (contre Whoopi Goldberg dans le film final) pour saisir les modifications de ton apportées au projet. Celui-ci tend ainsi à prendre un ton plus niaiseux, ce qui s’accorde mal avec le sujet. Le film conte l’histoire de Stu. Celui-ci est un dessinateur qui sort d’une mauvaise période où de terribles cauchemars lui bousillaient la tête. Il a pu en réchapper grâce à une psychiatre qui deviendra au passage sa petite amie. Celle-ci l’a conduit à exorciser ses démons intérieurs en exprimant ses cauchemars non plus par des peintures cauchemardesques mais sous une forme plus inoffensive. Ainsi créera-t-il Monkeybone qui deviendra le héros d’un dessin animé à succès. Toutefois, Monkeybone reste l’expression de toutes les névroses de Stu.

Créature primitive par excellence, Monkeybone est un pervers sexuel (le cartoon d’ouverture l’assimile à une érection) et a des tendances carrément glauques (originellement, il tuait le psy du cartoon). L’incarnation dessinée de Stu solutionne ces excès en forçant le singe à rentrer dans un sac, symbole qu’il doit rester prisonnier au plus profond de son subconscient. Après son accident, il débarque donc à Down Town. Non content de croiser tout un bestiaire issu d’une mythologie (satyre, minotaure, centaure, méduse, cyclope, Vishnu…), il rencontre sa création et se rend compte que sa stratégie du sac sera difficile à mettre en œuvre en ce lieu. Lassé d’être relégué au fond d’un sac, Monkeybone prend possession du corps de Stu et est bien décidé à profiter de la vie (surtout qu’il dispose désormais d’un équipement dont les dessins de Stu l’ont toujours privé). Symboliquement, cette prise de possession se retrouve plus tard avec une pignada géante à l’effigie de Stu qu’il faut détruire pour libérer une foule de peluches Monkeybone. Au bout du compte, Stu sauvera la situation et fusionnera avec Monkeybone (« tu es un peu fade sans lui » lui dira la mort). Monkeybone dépeint donc toute une quête existentielle sur un homme qui doit accepter de faire face à sa part sombre pour s’accomplir.

Comme Stu le remarque dans une scène coupée, les tableaux de ses cauchemars sont de l’art alors que Monkeybone n’est que du gribouillis. Il doit admettre qu’une part de sa motivation artistique vient des ténèbres de son esprit. Stu fait ainsi face aux ténèbres qui l’habitent, et les combat non pour les détruire mais pour les assimiler. Nous avons tous une part primaire et il faut l’accepter. C’est d’ailleurs là le message de la fin où on retrouve un cartoon avec des personnages s’arrachant la peau pour dévoiler leurs conditions simiesques. Enfin, tout ça reste une idée générale qui peine à convaincre à l’écran. En raison d’un thème tournant autour de recoins pas glorieux de l’esprit humain, le film devait forcément revêtir un aspect dérangeant. On trouve clairement cet esprit dans les scènes de cauchemar quasi-lynchienne avec leur noir et blanc, leur théâtralité et leur assemblage perturbant d’idées (on retiendra notamment un passage sponsorisé par le CCC : le comité contre les chats). Columbus sera largement dérangé par tout ça et réclamera plusieurs coupes en conséquence. La plupart tend à atténuer le caractère sexuel de Monkeybone (l’érection de l’ouverture est masquée, certaines chorégraphies sexplicites sont éjectées, un gag limite incestueux est viré).

Outre ces coupes, le fait est que cette exploration de l’esprit humain s’épanouit peu puisque s’inscrivant dans une structure scénaristique probablement trop complexe. Car si Monkeybone prend possession du corps de Stu, ça n’est pas juste pour faire valoir ses droits. Sur ordre d’Hypnos, le dieu du sommeil, Monkeybone doit user de la position de Stu pour propager des cauchemars. Déjà plusieurs artistes sont employés dans cette logique, mais Stu a une position privilégiée puisque sa copine a mis au point une molécule de cauchemar. Dans son commentaire audio, Selick se montre très sceptique sur cette partie du récit et avouera même avoir voulu s’en séparer. Il cèdera devant l’insistance de Sam Hamm à la maintenir. Or, cela ne fait que complexifier l’intrigue et perdre de vue la quête existentielle du personnage. Sans cette sous-intrigue, tout le film se baserait sur la relation entre Stu et Monkeybone pour se conclure sur une indispensable cohabitation. En ajoutant un nouvel enjeu à cette confrontation, l’étude psychologique perd en développement. C’est d’autant plus rageant qu’outre une crédibilité poussée à bout (une molécule de cauchemar, vraiment ?), cette sous-intrigue n’a elle-même pas la place de se développer correctement. Car on ne comprend finalement pas grand chose au plan d’Hypnos. Pourquoi donner des cauchemars aux gens ? Il n’en tire apparemment aucun bénéfice ou pouvoir, si ce n’est de se marrer à voir les gens perdre la boule dans des délires irrationnels.

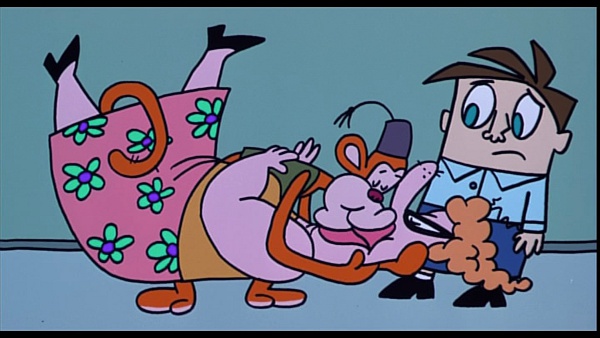

À part rajouter un alcool de plus à un cocktail déjà bien corsé, ça n’offre pas grand chose d’autant plus que l’histoire de Stu contient elle-même une autre sous-intrigue. De par son succès, Stu se retrouve ainsi au milieu de gigantesques plans marketing avec lesquels il n’est pas très à l’aise. Voir son œuvre exploitée dans tout les sens au travers de produits peu recommandables (vous prendrez bien un hamburger aux boyaux de porc ?) lui procure une exaspération qu’il a du mal à masquer. À ce niveau, on sent que Selick s’identifie grandement à son personnage (c’est d’ailleurs lui qui dessine le générique d’ouverture) et son malaise quant à ce qu’il adviendrait (ou est advenu ?) de sa création. En l’occurrence, il se montre d’une férocité absurde assez ahurissante. Le summum sera une scène où des représentants présenteront fièrement une peluche péteuse de Monkeybone. Ce dernier accepte et actionne la peluche pour lâcher des vents à la face de tous ces ronds de cuir s’esclaffant d’avoir conclu leur affaire. Comme ça ne suffit pas, ils devront ensuite se frotter cul à cul pour sceller définitivement le contrat. Dans le genre règlement de compte peu banal, ça se pose là.

D’une certaine manière, Monkeybone se rapprocherait des Looney Tunes Passent A L’Action. Pas uniquement par la présence commune de Brendan Fraser (Dante et Selick s’accordent sur la capacité sidérante de l’acteur à devenir un personnage de cartoon sans peur du ridicule) mais par leur capacité assez surprenante à mordre la main qui les nourrit pourtant assez grassement. La comparaison s’arrête toutefois là. Monkeybone n’arrivera pas à atteindre le degré de jubilation des Looney Tunes faute d’avoir le cerveau suractif de Dante pour solutionner les milles et uns problèmes que lui soumet une production cataclysmique. Monkeybone, lui, a des idées, mais reste constamment tiraillé par ses ayants droits. Le constat est un film aux multiples grands écarts capable de faire cohabiter gag du bas de la ceinture et comédie noire à la limite du gore (le spectaculaire combat final où on se jette des organes morts à la gueule). Trop réflexif, trop complexifié, trop irrévérencieux, trop infantile… Monkeybone est une œuvre difficilement assimilable. Cela en fait au moins une joyeuses bizarrerie pour tous les amateurs d’OFNI.

Réalisation : Henry Selick

Scénario : Sam Hamm

Production : Twentieth Century Fox

Bande originale : Anne Dudley

Photographie : Andrew Dunn

Origine : USA

Titre original : Monkeybone

Année de production : 2001