Introduction

« La base de l’existence humaine, c’est le corps humain »

Voilà une phrase qui parait simple à appréhender, mais qui, à travers les lèvres d’un artiste, peut déboucher sur un éventail quasi infini de réflexions. Et ce serait presque un euphémisme si l’on en juge par la richesse hallucinante de l’œuvre dont il va être question dans cette rétrospective. Encore aujourd’hui, tenter de pénétrer l’œuvre de David Cronenberg en profondeur, c’est ouvrir une porte vers un autre monde, une autre dimension. Un autre point de vue sur le monde, pourrait-on dire, tant ce cinéaste, né au Canada et ayant étendu son champ d’action entre les Etats-Unis et le Royaume-Uni, aura su bâtir une œuvre aussi riche que cohérente, explorant les différents domaines de la science et de l’illusion avec une viscéralité qui n’appartient qu’à lui. Les épithètes ne manquent pas en général : cinéaste de l’obsession, de l’identité, du psychisme, du psychosomatisme, de la métaphysique du corps, du rapport entre le corps et l’esprit, etc… Tout cela est juste, bien sûr, mais il ne sera pas forcément question ici de résumer de façon schématique les fondations thématiques de cette œuvre exceptionnelle. Si la filmographie de David Cronenberg mérite toute l’attention des cinéphiles, c’est avant tout pour l’évolution qu’elle traduit au sein de ce qu’il est convenu d’appeler une carrière artistique. De ses débuts dans le cinéma expérimental jusqu’à ses récentes ouvertures vers un cinéma plus classique, en passant par un chapelet de films aussi visionnaires que subversifs, le cinéaste de Toronto aura su englober tous les types de filmage (parfois avec plus ou moins de réussite), toucher à des genres aussi variés que le polar, le drame, la science-fiction ou l’horreur, et ce sans jamais perdre de vue le fondement de sa réflexion. Au même titre qu’un Kubrick qui aura passé toute sa carrière à questionner l’être humain par des moyens détournés, Cronenberg crée un cinéma paradoxal à multiples niveaux de lecture, à la fois proche et éloigné, ouvert et difficile d’accès, explorateur du futur mais toujours en vue de questionner le présent. C’est la raison pour laquelle cette rétrospective a été divisée en quatre phases très précises, que l’on se permettra d’assimiler aux étapes successives d’une expérience scientifique.

Lorsque l’on évoque une difficulté d’accès à propos du cinéma de David Cronenberg, il convient néanmoins de ne pas fausser son interprétation. Regarder un film de Cronenberg, c’est moins subir une œuvre éventuellement radicale et inaccessible que d’investir ce qui a souvent constitué la base du cinéma des années 70, à savoir la prise de risques, l’effet de surprise et la découverte de quelque chose de nouveau. En cela, il est assez aisé de raccorder la filmographie au cinéma de genre, mais ne pas trop s’y fier : il suffit de voir à quel point, de Stereo à A Dangerous method, le spectateur voit sans cesse ses attentes faussées les unes après les autres, et surtout, à quel point Cronenberg n’est pas clairement du genre à vouloir redéfinir les codes d’un genre. Non, tout comme certains de ses confrères canadiens (Atom Egoyan et Vincenzo Natali, pour ne citer que les plus intéressants), le cinéaste se love dans le genre, y incruste ses angoisses et ses interrogations, et confronte son public à ce qui relève de l’essentiel. Contagion, puissance des sentiments, peur de l’échec, perte de repères, mutation de la chair, confrontation de l’homme à son devenir technologique : le cinéaste n’en finit plus de parler du monde contemporain (parfois avec une nette avance sur les autres), sans jamais perdre de vue que le cinéma, art de la manipulation et de l’illusion, est une question de mise en scène. Ne pas s’y tromper : Cronenberg conçoit le 7ème Art autant comme médium d’expression artistique que comme une vaste expérience de laboratoire, dont nous sommes aussi bien le sujet que le témoin. Bienvenue dans l’Interzone.

FILMOGRAPHIE

1969 – Stereo

1970 – Crimes of the future

1975 – Frissons

1977 – Rage

1979 – Fast Company

1980 – Chromosome 3

1981 – Scanners

1982 – Vidéodrome

1983 – Dead Zone

1986 – La Mouche

1988 – Faux-semblants

1991 – Le festin nu

1993 – M. Butterfly

1996 – Crash

1999 – eXistenZ

2002 – Spider

2005 – A history of violence

2007 – Les promesses de l’ombre

2011 – A dangerous method

2012 – Cosmopolis

Conception

STEREO

Canada – 1969 – 1h03

Les débuts de Cronenberg en tant que cinéaste ont largement de quoi dérouter les néophytes comme les connaisseurs de sa filmographie, en tout cas ceux pour qui le cinépsy de Toronto aurait débuté par l’horreur gore et chirurgicale pour ensuite dériver vers la réflexion interne. Ce serait vite oublier que Cronenberg, souvent considéré à juste titre comme un savant fou du cinéma de genre, a toujours caressé le terme « expérimental » sous toutes ses coutures, qu’elles soient graphiques, théoriques ou esthétiques. Stereo, sa toute première œuvre, en témoigne à la puissance mille. A l’époque, Cronenberg s’intéressait déjà beaucoup pour les sciences, un domaine qui l’a toujours fasciné durant ses études (surtout littéraires), mais dont l’apprentissage reçu lui a toujours laissé un sentiment de frustration. On peut dire que son point de vue envers la pensée scientifique universelle transparait en permanence dans ce premier essai, où il est question de sept personnes anonymes, enfermées dans un bâtiment isolé afin de servir de cobayes à une expérience sur la télépathie. Totalement muet, sans aucune prise de son directe, Stereo se distingue par l’usage d’une voix off profondément ironique, déballant ici et là un charabia pseudo-scientifique à la limite de l’intelligible derrière lequel on sent l’impossibilité des narrateurs (ici, des étudiants) à débattre autrement qu’en utilisant un verbiage hermétique. A cela, une raison précise : le cinéaste défend une thèse d’Henri Bergson selon laquelle le langage et la pensée seraient incompatibles, ce qui le pousse à mettre en scène des mouvements et des gestes, infiniment plus clairs et limpides que le discours en voix off qui prétend pourtant en donner l’interprétation. En cela, le film se présente d’emblée comme une parodie de documentaire scientifique, où David Cronenberg réagit à sa manière face aux dangers de la science, surtout lorsque les détenteurs du savoir dissimulent l’ultime vérité universelle (celle du corps) derrière des propos abscons.

L’expérience présentée ici consiste à briser toutes les frontières de l’être humain, qu’elles soient sociales, psychologiques ou sexuelles. Et même la parole est confisquée, puisque seules les paroles des scientifiques sont audibles. Comme si la caméra de Cronenberg, quasi entomologiste, filmait des rats de laboratoire perdus dans un vaste labyrinthe existentiel, et que le cinéaste cherchait à nous alarmer sur un danger quelconque. Ce danger, on l’aura vite reconnu, c’est celui de l’uniformisation de la pensée, ici traduite à travers une mise en scène se focalisant sur des symboles et des abstractions précises, souvent reliées à différentes facettes du monde contemporain. A titre d’exemple, on peut déjà remarquer que les sectes sont directement visées dans le film, comme en attestent les tenues ridicules des cobayes, et que le film, par le sentiment croissant de « Big Brother » qui règne dans ce décor, constitue un témoignage critique et implacable sur l’imminence de la téléréalité, d’une façon peut-être plus sensée que ne l’avait fait le Sam Peckinpah d’Osterman week-end. L’ombre du fascisme, ainsi que celle d’une dictature basée sur l’isolement d’un être dépourvu de son libre arbitre, plane constamment dans ce premier essai, aussi sombre sur le fond que visionnaire dans sa thématique. A sa manière, Stereo contient déjà toutes les thématiques du cinéaste : sexe, fusion, mutation, évolution. Le tout dans un décor d’université désertée (le cinéaste a tourné son film en plein été), dont la froideur architecturale préfigure le THX 1138 de George Lucas.

CRIMES OF THE FUTURE

Canada – 1970 – 1h02

Les expériences développées par Cronenberg dans tous ses films ont souvent eu pour cadre précis la ville de Toronto, cité à la fois moderne et glaciale, dont l’architecture très spécifique lui permettait de donner vie à des compositions de plans et à des lignes de fuite très explicites, où la place du corps dans son environnement était placée au cœur du processus. Si Crimes of the future reprend à son compte cette idée déjà présente dans Stereo, il diffère par une frontalité plus affirmée que dans son prédécesseur, tout en opérant un véritable changement dans la continuité par rapport à lui. On aura beau y retrouver la même froideur plastique, l’ajout de la couleur signe l’entrée de Cronenberg dans un cadre beaucoup moins abstrait. On aura beau retrouver le même sentiment de désincarnation chez les acteurs (surtout lorsqu’ils sont cadrés par des plans larges), les quelques plans rapprochés que leur offre Cronenberg leur confère une vraie dimension maladive, jusque-là inexistante dans Stereo. Et enfin, on aura beau y retrouver la même voix off parcourue par un langage scientifique abscons, elle n’est plus omniprésente, et s’harmonise avec un environnement sonore très expérimental qui, peuplé de sons étranges (notamment des bruits d’animaux), permet à Cronenberg d’opérer une vraie distanciation. En outre, le cinéaste rejoue la carte du savant fou dépassé par sa propre création, mais dans un style décalé qui n’exclut en aucun cas l’humour. Forcément, on s’attendait bien à ce que le cinéaste tourne en dérision l’image des établissements médicaux, mais il choisit de le faire cette fois-ci à travers un protagoniste précis, dont il va stigmatiser la folie et les égarements.

Toujours incarné par Ronald Mlodzik (acteur principal de Stereo), ce protagoniste nommé Adrian Tripod est ici le directeur de la « Maison de la Peau », un établissement clinique pour patients atteints de problèmes dermatologiques, dont l’ancien directeur et la plupart des patients semblent s’être évaporés. Une clinique invraisemblable, où il ne reste plus qu’un seul et unique patient, considéré comme un objet d’amusement par les deux médecins stagiaires encore présents dans ces lieux, et dont la pathologie semble consister en l’émergence d’un étrange liquide blanc coulant de ses oreilles. Sous l’impulsion de Tripod (dont le film épouse la subjectivité grâce à la voix off), on croit d’emblée à l’existence d’une épidémie généralisée. Or, tout ceci n’est qu’un leurre, Cronenberg s’amusant à tourner au ridicule chaque hypothèse du héros. C’est là que Crimes of the future, finalement bien éloigné de la satire du monde de la médecine auquel on serait tenté de le réduire, devient très clairement le récit d’une psychose, ici vécue par un type qui glisse peu à peu dans une schizophrénie des plus malsaines (sur ce point, la scène finale est assez glaçante). La folie comme excroissance de la quête de rationalité : une audace saisissante qui donne tout son sel à ce film gonflé, même si l’on lui préfèrera néanmoins la radicalité et la dimension abstraite de Stereo.

FRISSONS

Canada – 1975 – 1h24

Une idée qui ne passe pas très facilement auprès des fans du cinéma de David Cronenberg, c’est que le cinéaste n’avait pas prévu au départ d’en faire son métier, d’autant plus qu’il considérait ses deux premières œuvres comme de simples essais éphémères, conçus avant tout pour s’amuser avec ses amis. Reste qu’un travail de débutant, aussi work in progress puisse-t-il être, peut suffire à aiguiller certains yeux attentifs vers un talent qui ne demande qu’à éclore. Inutile de préciser que l’on retrouve ici les thématiques et la sensibilité du cinéaste canadien : en effet, l’idée du savant fou qui crée des catastrophes à force d’expérimentations plus ou moins audacieuses était une des composantes des deux opus précédents (surtout Crimes of the future), mais elle devient l’épicentre du récit à partir de Frissons, considéré pour beaucoup comme le premier vrai film de Cronenberg, du moins le premier film à obtenir un potentiel commercial. Par ailleurs, la création de Frissons (dont on préfèrera le titre original Shivers, plus significatif) est à elle seule un magnifique pied de nez envers les conventions : le scénario fut proposé à une société spécialisée dans le cinéma porno, la production fut confiée au jeune Ivan Reitman (futur réalisateur de S.O.S. Fantômes, qui signe également la bande-son du film !), et l’immense subversion du propos n’empêcha pas le film d’être le premier vrai blockbuster canadien ayant bénéficié des aides financières. En clair, un succès inattendu pour une première œuvre hallucinante que l’on pourra même considérer comme la plus dérangeante de son génial créateur.

Frissons base son récit autour d’une expérience désastreuse, visant à l’introduction de parasites « utiles » dans le corps humain afin de remplacer des organes dysfonctionnels. Ce parasite, sorte de limace visqueuse évoquant aussi bien un pénis qu’un étron, est assez gratiné : conçu ici par un scientifique du nom de Hobbes (clin d’œil astucieux à un philosophe anglais connu pour ses réflexions sur le corps) afin d’exacerber la libido des gens, il finit par transformer ses cobayes en mutants assoiffés de sexe, jusqu’à provoquer une épidémie incontrôlable. Sur un pitch qui marque déjà les prémices d’Alien, Cronenberg bâtit un jeu de massacre subversif du consumérisme ambiant, et ce dès le début du film : un générique sous forme de publicité qui interpelle le consommateur sur les avantages d’un espace résidentiel, la froideur architecturale de ce bâtiment moderne et isolé sur une île au large de la côte canadienne, une avalanche de services censés satisfaire tous les besoins quotidiens de ses résidents, le malaise et l’absence réelle de communication au sein de plusieurs couples installés dans ce bâtiment. Un cadre tout sauf idyllique, symbole direct d’une société qui cadenasse les gens dans leur logique de survie et de consommation, et qui, audace suprême, deviendra beaucoup plus vivant et habité dès lors que l’épidémie sera généralisée. Et en parallèle, le film élabore une géniale parabole sur la libéralisation sexuelle, n’hésitant pas à élaborer des parallèles bien sentis avec la propagation du sida, et allant parfois très loin dans la mise en scène des déviances sexuelles (inceste, pédophilie, etc…). Fortement ancrée dans le genre horrifique (à noter la présence de Barbara Steele en prêtresse lesbienne), cette charge démente contre le puritanisme prend même le risque de déboucher sur un constat ambigu, donnant de ce virus aphrodisiaque une portée positive et illustrant la prédominance du sexe (« Everything is erotic, everything is sexual », une phrase que l’on croirait extraite d’un livre de Wilhelm Reich) lors d’une scène finale orgiaque et étrangement rassurante. Infection et perversité sont donc au programme de ce film extrêmement dérangeant, qui aura choqué à peu près tout le monde à sa sortie et dont l’impact reste encore intact.

RAGE

Canada – 1977 – 1h27

Si l’on pouvait clairement reprocher quelque chose aux premiers films de Cronenberg, c’était sans aucun doute le manque systématique d’implication émotionnelle délivré par ses acteurs : en ayant systématiquement recours à la froideur et en réduisant ses acteurs à des rats de laboratoire, Cronenberg gagnait déjà une réputation assez justifiée de « savant fou », un peu à l’image des créateurs dans ses films. Chez lui, les victimes étaient sans relief, programmées d’avance à une mort que l’on imaginait la plus horrible possible, et au bout du compte, seul le virus (ou la maladie) pouvait s’octroyer le rôle de la star. Rage lui permet de détourner quelque peu ce schéma assez binaire : Cronenberg se concentre cette fois-ci sur un personnage précis qui sera le réceptacle d’un terrible désastre et sur lequel le film va focaliser toute sa dramaturgie. Ironie du sort : le virus, c’est elle. Film quasi jumeau de Frissons (avec lequel il forme presque un diptyque), Rage en reprend les données de base : un regard impitoyable sur la société moderne et les expérimentations scientifiques (ici clairement définies comme répondant à un désir financier), une greffe d’organe qui aboutit à une épidémie dévastatrice, un virus transmissible par contact sexuel, une mise en scène qui n’épargne aucun détail répugnant. L’intrigue ? Une accidentée de la route sert de cobaye à une nouvelle tentative de greffe de peau, et développe une étrange mutation : un dard phallique surgit d’un orifice caché sous son aisselle, faisant d’elle une sorte de vampire biologique qui contamine ses victimes en leur inoculant une pulsion de rage incontrôlable.

Si le postulat de départ vous semble familier, ce n’est pas surprenant : dans la catégorie des femmes mutantes dévorées par une pulsion sexuelle irrésistible qui les poussent à commettre des horreurs, il n’est pas facile d’oublier la superbe Natasha Henstridge dans La mutante, lequel apparait du coup comme un remake à peine déguisé de Rage. La grande surprise du projet, c’est la présence de Marilyn Chambers dans le rôle principal, que Cronenberg destinait au départ à Sissy Spacek. Une reine du film porno dans le rôle d’une mutante transmettant le virus de la rage aux hommes qu’elle étreint : l’image était sacrément culottée. Mais au-delà de la parabole sur les effets dévastateurs d’un virus, à laquelle on est parfois tenté de réduire le film, Rage est avant tout l’œuvre d’un artiste fasciné par la progression du Mal, en général irrémédiable. Cette thématique, qui constitue clairement l’une des bases du cinéma de David Cronenberg, est ici traitée avec le plus grand sérieux, là où Frissons s’autorisait quelques touches décalées (notamment la partouze finale dans la piscine). La violence des étreintes provoquées par l’héroïne, les dégâts qui en découlent, la paralysie qui s’empare des services urbains, l’armée qui devient impuissante et impose peu à peu un état policier, le montage alterné qui accentue le caractère irréversible de l’épidémie, le final désenchanté où le corps martyrisé de l’héroïne est purement et simplement jeté aux ordures : tout concourt à faire de Rage une œuvre pessimiste, sombre et radicale, où la maîtrise du cinéaste s’impose sans difficulté. Pour autant, si sa faculté à matérialiser des images terrifiantes semblait d’ores et déjà indiscutable, Cronenberg n’était pas encore suffisamment calé pour transcender les contraintes de ses tournages (Frissons et Rage ont été tournés selon un planning extrêmement réduit) ou pour sortir sa mise en images d’une certaine platitude. Encore précoce, il continue de se chercher comme cinéaste. Mais, au moins, ce film aura fait surgir une émotion puissante et jamais feinte au sein d’un océan de viscéralité, ce que le cinéaste accomplira de façon encore plus éclatante avec le terrifiant Chromosome 3.

FAST COMPANY

Canada – 1979 – 1h33

Toute filmographie a droit à son intrus, surtout s’il tranche radicalement avec le style et la sensibilité de son cinéaste. Au même titre que le bizarroïde Nomads de John McTiernan, l’énigme que constitue encore aujourd’hui Fast Company n’est pas prête d’être élucidée. Le film est né de la volonté de David Cronenberg de s’accorder une pause entre deux films d’horreur subversifs, afin d’investir l’univers des voitures de course, dont il a toujours été un grand fan et qu’il a pu aborder le temps d’une œuvre de commande (dont il écrivit tout de même une partie du scénario). Un scénario qui, avouons-le, ne possède rien de transcendant et s’avère même du niveau d’un banal téléfilm allemand du dimanche après-midi : à la suite d’un accident de course, un pilote de dragster tente de poursuivre sur sa lancée malgré les magouilles de son ancien sponsor, prêt à tout pour le mettre hors circuit. Inutile de chercher dans cette histoire pataude de quoi reconnaître la patte du cinéaste, que l’on imagine plus désireux de déballer sa passion pour la course automobile que d’infiltrer un peu d’intérêt et de subversion dans cette intrigue anecdotique.

Handicapé par une réalisation atrocement conventionnelle et des choix artistiques très discutables (la bande-son, à base de musique country et de synthé Bontempi, est assez atroce), Fast Company s’écarte assez clairement du monde de la science propre à la galaxie cronenbergienne, et, hormis l’attrait du cinéaste pour la voiture comme organisme vivant dont le mécanicien serait le médecin, n’a même pas la chance de contenir les éventuels prémices du génial Crash, qu’il réalisera vingt ans plus tard. Même un film comme Michel Vaillant s’avère supérieur sur l’illustration de certains thèmes : la rage de la compétition, la communion entre la nature et la mécanique, la voiture comme bulle sécurisante et organisme doté d’une vraie personnalité, etc… Certes, au cœur de cette petite série B que le cinéaste définit lui-même comme un « western avec des bolides », on pourra sauver quelques jolis cadres et une certaine sensation de vitesse lors des scènes de dragster (notamment une où l’on reste dans le cockpit). Mais au bout du compte, Cronenberg est exactement à l’image des créateurs fous de ses films : il peut parfois se tromper. Et son avantage par rapport à eux, c’est qu’il peut rattraper ses erreurs.

Évolution

CHROMOSOME 3

Canada – 1980 – 1h27

Le seul véritable mystère entourant l’existence de ce film, c’est de savoir qui a bien pu se passer dans la tête des distributeurs, qui ont eu l’idée incongrue de choisir un titre français aussi incompréhensible comme traduction idéale pour The Brood. Ce titre original était pourtant impeccable : traduction anglaise de « la portée », à savoir la descendance d’une femme animale, ce qui clarifie d’emblée le postulat de départ. Mais si Chromosome 3 mérite toute notre attention, c’est parce que ce film constitue une étape décisive pour David Cronenberg. Avec ce film, le cinéaste se libère enfin des contraintes budgétaires de ses précédents opus, et fait entrer son cinéma dans un cadre où l’horreur biologique touche cette fois-ci à l’intime (un détail que Rage avait légèrement esquissé). En outre, si l’on excepte les futures considérations psychanalytiques de Spider, ce fut la seule fois que Cronenberg utilisa le cinéma comme une catharsis personnelle : autobiographique à plus d’un titre, ce film évoque la situation délicate du cinéaste à l’époque (la mort de son père, le divorce avec sa femme qu’il soupçonnait d’être entrée dans une secte), et concentre en son sein une réelle tristesse, quasi funèbre. Pour autant, le vrai thème du film sera celui qui hantera l’œuvre de Cronenberg jusqu’au bout, à savoir le psychosomatisme (les effets de l’esprit sur le corps humain) et les dérives physiques qui en sont à l’origine. Ici, ce sont surtout les excès des nouvelles techniques de psychiatrie de l’époque qui sont dans le viseur, puisque l’intrigue tourne autour d’un docteur-gourou, Hal Raglan (Oliver Reed), inventeur d’une thérapie révolutionnaire : la psychoprotoplasmie. Le but est de permettre aux patients, au travers de séances de psychiatrie pour le moins douloureuses, d’extérioriser leurs troubles mentaux par diverses manifestations organiques (plaies, pustules, excroissances dermiques, etc…). Point de départ d’un film terrible qui stigmatise les dérives monstrueuses de la médecine, et où la cristallisation des troubles de l’esprit donne naissance aux fantasmes les plus inavouables.

Tout au long de sa carrière, Cronenberg n’a jamais cessé de le répéter : le corps humain est pour lui une source inépuisable de fascination. La première séquence du film, illustrant la thérapie inventée par Raglan, donne la clé de cette fascination : le docteur y effectue sa démonstration avec un patient souffrant et timide (chez qui l’on perçoit l’existence d’un conflit paternel) qui, à la fin de la séance, révèle à l’assemblée son corps couvert de pustules que Raglan semble regarder avec fascination. Un corps quasi martyrisé, mais par la force de l’esprit. Et la révélation finale autour de la patiente Nola Carveth (Samantha Eggar) constituera le stade terminal de cette ambiguïté : dévorée par des troubles psychiques liés à son enfance qui la font basculer dans la folie, et persuadée au fond d’elle d’être une mauvaise mère, Nola extériorise ses troubles sous la forme de bébés difformes qui vont se livrer à d’horribles agressions (dont le meurtre sauvage d’une institutrice de maternelle devant ses élèves !). Aux frontières du mental et de l’organique, Chromosome 3 se révèle surtout exemplaire dans sa description des dérives de la psychiatrie : avec cette thérapie, Raglan semble désireux de remonter aux sources de la maladie, avec pour but ultime de l’extraire et de la détruire. Or, les puissances enfouies en chaque être humain sont insoupçonnables, et la mise en perspective de cette menace rend le film incroyablement malsain et dérangeant. En cherchant à conquérir l’interne, la science pousse l’homme moderne à ne plus nier l’irréversible : l’esprit et le conscient ont beau rejeter l’existence du Mal, ce sont les limbes de l’individu qui sont désormais révélées au grand jour. De plus, en se projetant aussi bien dans le personnage du mari de Nola (Art Hindle) que dans celui de Raglan, le cinéaste crée une opposition qui reflète ses interrogations paradoxales sur la puissance de l’esprit, les deux hommes étant vite déboussolés tout au long du récit jusqu’à leur confrontation finale. Un très grand film d’horreur, terrifiant et profondément intelligent, hanté par la musique insistante de Howard Shore, dont ce film constitue la première étape d’une longue collaboration avec David Cronenberg.

SCANNERS

Canada – 1981 – 1h38

« 10 secondes, la douleur commence… 20 secondes, vous étouffez… 30 secondes, vous explosez ! ». On ne pouvait pas rêver meilleure accroche pour accompagner la sortie de Scanners. L’idée sera payante, puisqu’il s’agira du premier film de Cronenberg à toucher un large public. Pour autant, cela n’empêchera pas le cinéaste de persévérer dans la mutation qui accompagnait son cinéma à partir du film précédent. En guise de rappel thématique, les films d’horreur de Cronenberg ont en commun la présence d’un organisme étranger dans le corps humain. Or, depuis Chromosome 3, le cinéaste avait quelque peu modifié le concept : il n’est plus question de l’intrusion d’un parasite dans le corps humain, mais d’un psychisme altéré qui crée lui-même une forme de parasitisme. Dès lors, le symbolisme de ses débuts, focalisé sur la cristallisation des angoisses liées aux nouvelles sciences, s’est orienté vers une mise en parallèle avec l’état du monde contemporain. Scanners entretient cela à travers une intrigue de série B : des individus, dotés de puissants dons télépathiques, sont recherchés par une entreprise qui souhaite utiliser leur don à des fins dominatrices. Appelés « Scanners » en raison de leur faculté à agir sur le psychisme de façon parfois violente (au point de déclencher une hémorragie à distance ou de faire éclater un crâne comme une pastèque !), ces êtres doivent leur don à l’échec d’un médicament administré aux femmes enceintes dans les années 50, transformant leurs fœtus en êtres dotés de télépathie et de télékinésie. Et alors qu’un mouvement clandestin de Scanners semble prendre vie, il ne reste qu’une solution : utiliser un jeune Scanner contrôlable, Cameron Vale (Stephen Lack), pour éradiquer cette menace… Avec ça, on peut s’attendre à un pitch minimal de thriller SF, mais Cronenberg ne l’entend pas de cette oreille : Scanners lui permet d’aborder la critique sociopolitique, et ce au travers d’un genre en général peu propice à la réflexion théorique. Le feu sous la glace, en somme.

A partir d’une narration empruntée au thriller d’espionnage, qui ne lésine pas sur les scènes dites « de genre » (explosions et scènes d’action s’enchaînent à un train d’enfer), Cronenberg conçoit un film aux multiples niveaux de lecture. A la fois parabole sur le racisme et extrapolation sur la puissance de l’esprit par rapport au corps, Scanners est une œuvre qui parle avant tout du dopage, d’une science dénaturée et utilisée comme manipulation de l’individu contre sa volonté. Ici, il est établi que les Scanners ne sont que des êtres mutants, élaborés et utilisés pour devenir les esclaves du Grand Capital, et que certains sont même devenus des rebelles isolés, à l’image du despotique Darryl Revok (Michael Ironside). En cela, Cronenberg prône le libre arbitre de l’individu (lequel peut suffire à abattre une société basée sur le consumérisme) tout en développant sa critique des dérapages scientifiques. Son regard cynique sur la société consumériste transparait dans chaque scène : l’arrestation de Vale se fait dans un centre commercial dont le cinéaste explore l’architecture sous tous les angles, la scène de la « tête qui explose » se déroule dans un amphithéâtre bondé de scientifiques, et le duel final s’effectue dans un bureau d’affaires. Le cinéaste ose même étoffer sa réflexion d’une dimension biblique, comme en témoigne l’affrontement final : issus de la même souche, Vale et Revok s’avèrent être deux « frères ennemis » s’affrontant pour un pouvoir que leur créateur ne peut plus comprendre ni contrôler. Pour autant, ce qui rend Scanners si fascinant vient surtout de la fascination de Cronenberg pour le cerveau humain, qu’il assimile ici à un ordinateur manipulable tout comme il a toujours assimilé le corps humain à un objet modelable. Exemple : une scène prend place dans une immense tête humaine en plâtre, dont l’intérieur a été transformé en salon, et où deux Scanners s’interrogent sur leur nature. Et une phrase prononcée par l’un d’eux (« Mon art me permet de conserver ma raison »), assimilant ce don télépathique à une maladie mentale, peut être vue comme le point de vue personnel de Cronenberg, lui qui a souvent considéré le cinéma comme un art à vocation cathartique.

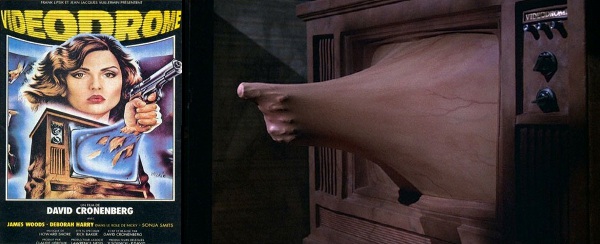

VIDEODROME

Canada – 1982 – 1h24

Chez David Cronenberg, la chair et la tôle sont souvent irrémédiablement liés. Comme il le fera une décennie plus tard avec Crash ou eXistenZ, le cinéaste aime à interroger la place des nouvelles technologies dans le monde moderne, et leur influence grandissante sur la psyché et le comportement de l’être humain. Considérée pour beaucoup comme l’œuvre la plus forte et la plus hypnotique de sa filmo, Vidéodrome poursuit logiquement l’évolution du cinéaste sur ce terrain en investissant le lien diffus entre le spectateur et les images. Une idée qui le placera très vite comme une œuvre visionnaire, largement en avance sur son temps malgré son échec au box-office de l’époque. C’est aussi la première fois que Cronenberg se livre à une analyse métatextuelle du sujet qu’il choisit d’aborder, son film étant lui-même le sujet principal de son expérience, et ainsi, évapore toute hypothèse d’un film didactique sur la puissance de l’image pour se focaliser sur l’interaction entre l’humain et le média, leur attraction réciproque, leur métamorphose irrémédiable, et la dégénérescence qui s’ensuit. Et surtout, une fois de plus, modernité et corporalité sont en fusion totale, ce qui pousse le cinéaste à intensifier sa réflexion sur l’interaction entre corps et esprit en abolissant le distinguo entre réalité et fiction. Où finit la chair ? Où commence l’image ? Film crypté par excellence (et donc, par extension, toujours fascinant à décrypter), Vidéodrome réussit de bout en bout le pari de perdre le spectateur dans un dédale hypnotique dont il ne peut pas sortir indemne, et où l’interactivité de son rapport avec l’image se voit remise en question, redéfinie, interpellée, pour ne pas dire malmenée.

Tout comme le cinéaste s’est attaché à combiner sexe et violence dans un même mouvement, l’action de Vidéodrome est entièrement dominée par une quête de désir. D’abord, celle de Max Renn (James Woods) : codirecteur d’une petite chaîne de télévision spécialisée dans le porno-soft, il souhaite en apparence élargir ses ambitions mercantiles, mais formule malgré lui le désir de trouver du jamais-vu en terme de violence et de perversité (« trouver quelque chose de plus dur »). Ensuite, celle de Nicky Brand (Deborah Harry, alias la chanteuse du groupe Blondie !) : animatrice de radio pour de rares auditeurs déprimés, elle semble dévorée par un désir sadomasochiste de plus en plus extrême. Leur rencontre mutuelle, comme par hasard lors d’un direct de télévision, met cartes sur table : il tente de justifier le bien-fondé des programmes malsains diffusés sur sa chaîne mais peine à cacher sa fascination pour ce genre de programme, elle tente d’alerter le public sur la nocivité de ces programmes mais son élégance vestimentaire (une robe rouge vif aux consonances freudiennes, semble-t-il) ne pousse pas trop à la croire. Tout est une question d’image, et dès que Max tombe sur un programme pirate du nom de Vidéodrome, tout bascule : ce programme néfaste, enchaînant des séquences de torture et de meurtre avec un incroyable sens du réalisme, développe chez son public une tumeur au cœur même du système nerveux, engendrant des hallucinations qui modifient notre perception du réel. Et comme il est récurrent de connaître comme réalité du monde ce que l’esprit peut en percevoir, les médias peuvent alors modifier celle-ci à leur guise. Dès lors, à la fois héros et victime auquel il est impossible de s’identifier (ce qu’il voit ou perçoit étant source d’ambiguïté), Max développe en lui un processus de contamination par des forces inconnues, devenant une sorte de magnétoscope vivant dont les actes se voient désormais dictés et programmés.

Le cerveau humain serait-il alors un organe manipulable par interpénétration de forces invisibles ? Et par extension, notre perception subjective du monde serait-elle faussée ? C’est tout le sujet du film : le rapport à l’image, et l’infiltration d’un lien intime entre le média et son utilisateur. Cronenberg décrit ce processus autoréflexif à différents degrés, ne serait-ce déjà qu’à travers une imagerie sexuelle pour le moins faramineuse : Max développe une relation SM avec Nicky peu avant que celle-ci disparaisse dans la nature (une fois que Nicky n’existe plus que par les images, la relation existe-t-elle encore ?), sa propension réelle à ne plus dissocier le sexe de la violence engendre un mécanisme de redite (il se voit dans une salle de torture, flagellant un récepteur qui s’avère être Nicky), et ses hallucinations se traduisent par la cristallisation de fantasmes biotechnologiques (un poste de télévision qui gondole et qui respire, une bouche-écran dans laquelle pénètre le héros, un revolver qui éjecte des scies foreuses dans la main de son porteur pour en devenir l’extension, etc…).

Concrètement, Max est assailli par des images dont la réalité s’avère incertaine, et Cronenberg n’hésite pas à l’illustrer par la mise en place d’une réalité dénivelée, le film étant lui-même une sorte de film dans le film (et surtout, il porte lui-même le nom de ce programme ambigu). Et dans sa structure narrative, tortueuse à plus d’un titre, le film révèle tout son potentiel subversif : tout comme il est établi ici que « l’écran de télé est la rétine des yeux de l’esprit », Cronenberg va jusqu’à entremêler la nature du film et son sujet. Par exemple, son film s’ouvre par une série d’ordres lancés au héros par un programme télévisé (un réveil et quelques tâches quotidiennes à faire), et s’achève d’une façon assez similaire : à la suite d’un ordre donné par une représentation télévisée de Nicky, Max Renn accède au stade terminal en détruisant son entité corporelle (« Vive la nouvelle chair ! »), et la destruction du corps en tant qu’image crée logiquement un écran noir, signant la fin d’une projection.

A l’image de ce professeur décédé qui reste actif par l’intermédiaire de vidéos soigneusement rangées sur de vastes étagères, il n’y a plus d’humain, il n’y a que des images. Sauf que le cinéma entretient l’illusion : pour le 7ème Art, l’image est la réalité, et détruire l’image revient à détruire le « réel » du film. Ce rapport étroit entre action et illusion est bien sûr propre au langage cinématographique, ce qui aurait pu constituer un solide argument pour le cinéaste à se lancer dans de grands effets de style métatextuels. Pour autant, si l’on excepte ses délires biotechnologiques, Vidéodrome n’est pas un film riche d’effets. La réalité du monde, toujours dépeinte par Cronenberg comme sèche et hermétique, n’y est qu’un territoire aseptisé que les images peuvent alors enrichir, les gens ayant tellement besoin d’images qu’ils les préfèrent à la réalité, d’où cette vision d’une véritable Soupe Populaire où des hordes de SDF viennent se nourrir d’images. Cronenberg en profite pour relier ses fantasmes biotechnologiques avec l’imaginaire vorace des accros à la télévision (il en fera de même avec les fans de jeux vidéos dans eXistenZ), et stigmatise ainsi le pouvoir aliénant et hypnotique du médium.

Les effets déviants des nouvelles technologies ont toujours donné du grain à moudre aux réflexions de Cronenberg. Et ainsi, ce que condamne le cinéaste à travers Vidéodrome, ce n’est pas le goût de Max pour les images violentes, encore moins les déviances SM de Nicky, mais bel et bien le média lui-même, qui constitue le problème bien plus que ce qu’il contient à la base. Et dans son devenir mécanique, illustré ici comme irrémédiable, l’humain devient une fois de plus le théâtre d’une série de mutations où l’organique et le spirituel, ici fusionnels, sont l’épicentre d’un vrai trouble : si la pénétration physique du corps peut inspirer un dégoût non dénué d’une certaine fascination, que peut-il en être de la pénétration de l’esprit, laquelle s’effectue de façon invisible avec des dégâts tout aussi dévastateurs ? Les images qui se bousculent dans l’esprit sont-elles des chimères ? Suis-je dans le réel, ou dans une réalité que j’hallucine ? Malin jusqu’au bout, Cronenberg ne donne aucune réponse, il se contente de nous mettre la tête dans le labyrinthe. Pour le spectateur, le film commence donc au moment précis où il se termine.

DEAD ZONE

Canada/Etats-Unis – 1983 – 1h39

Vidéodrome n’ayant pas eu le succès escompté dès sa sortie en salles, que devait faire David Cronenberg ? La question ne se pose finalement pas, tant le bonhomme n’a jamais bâti sa carrière artistique en fonction du succès ou de l’échec. La surprise, c’est que son film suivant sera pour lui une « double première fois » : une commande sous l’égide de Dino de Laurentiis et de Debra Hill (productrice des films de John Carpenter), et le premier film de sa filmographie dont il n’écrira pas le scénario. Et histoire de couronner le tout, il s’agira d’une adaptation de Stephen King, ce qui ne laisse pas présager de bonnes choses pour lui. Non pas que l’univers de ce génie littéraire ne puisse pas prendre vie sur grand écran (Shining et Misery sont là pour le rappeler), mais la propension de King à fustiger toute personne s’écartant du matériau littéraire pour redéfinir l’intrigue de base n’a jamais été quelque chose de favorable. Cela dit, le travail du cinéaste sur ce film suffira à satisfaire tout le monde : son étroite supervision du script avec le scénariste Jeffrey Boam aboutira à un récit très équilibré entre respect du roman et vision personnelle d’une œuvre préexistante, et le résultat, plutôt fidèle à l’appréhension générale, sera un succès en salle. Pour autant, que vaut réellement Dead Zone ? Déjà, il fait partie de ces œuvres qui savent utiliser le fantastique pour parler avant tout de l’humain, de tout ce qui constitue un point de chute amorçant un changement au cœur de l’organisme. Du pain béni pour Cronenberg, qui renoue ainsi avec sa réflexion sur la mutation du corps par un facteur étranger. Bon, ici, ce dernier n’existe pas, puisque le don de seconde vue dont le professeur Johnny Smith (Christopher Walken) se retrouve doté prend effet à la suite d’un long coma (dû à un accident de voiture qui l’aura transformé en légume pendant cinq ans). Et la mutation dont il va être question sera avant tout interne, le reste étant plus accessoire qu’autre chose.

Tout au long du récit, ce qui intéresse le cinéaste est moins les conséquences de ce don de voyance sur les autres que ses effets sur son propre organisme. Bénéfique à tous ceux sur qui le héros pose sa main, ce don, permettant de visualiser le passé ou l’avenir de la personne touchée, constitue un fardeau pour Smith : les visions infernales auxquelles il assiste (une chambre d’enfant dévorée par le feu, un meurtre perpétré par un sadique, un holocauste atomique, etc…) lui donnent la sensation d’être dans un état second, comme déconnecté du monde réel. Le film ne parle que de ça : l’isolement social d’un individu qui subit une mutation interne, à travers une intrigue linéaire qui évacue les thèses parapsychologiques pour ne garder que la psychologie de l’être. Et la mise en scène adoptée par Cronenberg, caractérisée une fois de plus par une réelle épure stylistique (montage basique, couleurs ternes, décors minimalistes, etc…), s’attache à désincarner tout ce qui entoure le héros pour mieux épouser son intimité et son état d’esprit. La prestation de Christopher Walken est au diapason : une voix anormalement douce, un regard à la fois angélique et ambigu, une posture de plus en plus désarticulée, et des émotions contradictoires produites par les effets de son don de voyance, surtout lorsque son objectif final se dévoile, à savoir éliminer un candidat à la présidence des Etats-Unis (lequel sera la futur déclencheur de la Troisième Guerre Mondiale en cas de victoire). Si l’on se permettra de considérer Dead Zone comme un film mineur dans la filmo de son réalisateur, c’est avant tout parce que cette sous-intrigue, très orientée vers un banal récit de politique-fiction, atténue la portée existentielle du film à travers un dernier acte pour le moins bâclé qui nous éloigne du dilemme interne de Smith. Pas suffisant, toutefois, pour faire oublier la réussite que constitue cette adaptation assez exemplaire.

LA MOUCHE

Canada/Etats-Unis/Royaume-Uni – 1986 – 1h33

Si La Mouche reste encore aujourd’hui le plus grand succès de Cronenberg et sans doute aussi son film le plus connu, c’est avant tout en raison de sa faculté à avoir pu condenser la plupart des thématiques déjà abordées par le cinéaste durant la première partie de sa carrière, mais aussi grâce à son alliage inégalé de tragédie et de fantastique. Second film de commande pour le cinéaste après Dead Zone, cette œuvre terrifiante n’était pourtant pas à l’origine le genre de projet propre à fasciner le cinéaste, et ce pour deux raisons précises : d’une part, lorsqu’on lui proposa le projet, il était déjà trop occupé à préparer son adaptation de Total Recall sous l’égide de Dino de Laurentiis (ce sera finalement Paul Verhoeven qui reprendra le projet), et d’autre part, l’idée de s’attaquer au remake d’un classique du cinéma d’horreur était repoussante. Mais en raison de la grande liberté octroyée par ses producteurs (dont un Mel Brooks décidément surdoué pour dénicher des cinéastes à part) et de sa volonté de récupérer un concept déjà usité pour le transcender, le cinéaste aura finalement donné son accord. Nulle envie pour lui de décalquer le film de Kurt Neumann (La mouche noire) et les absurdités qui en faisaient toute la sauce (la transformation d’un savant en mouche se faisait juste au niveau de la tête !), puisque Cronenberg ne vise que par la crédibilité scientifique de ce qu’il cherche à explorer. Du coup, le scénario conçu par Charles Edward Pogue, s’il reprend l’idée de la transformation, va se démarquer des attentes en prenant l’idée de l’ADN transmuté comme victoire de l’insecte sur l’homme. Un concept que David Cronenberg utilise comme prétexte, puisque le film combine des scènes d’horreur pure avec une véritable tragédie amoureuse, en se focalisant sur la fragilité d’un couple face à la maladie et au vieillissement. La sidérante réussite du projet se joue donc dans ces eaux-là, et le cinéaste, maîtrisant son sujet sous tous ses aspects, fait alors preuve d’une intégrité absolue envers le genre.

Incarné par un incroyable Jeff Goldblum dont le physique oscille ici entre celui d’un geek solitaire et celui d’un intellectuel prononcé, Seth Brundle est un scientifique surdoué dont les travaux secrets sur la téléportation, à savoir la désintégration d’un objet puis sa reconstruction à un autre endroit, semblent arriver à leur terme. Soutenu par la belle Veronica (Geena Davis), une journaliste qui filme ses expériences et entretient une liaison amoureuse avec lui, Brundle décide de tester son invention sur lui-même. L’essai est un succès, à la seule différence qu’une mouche a fait le voyage avec lui et que la machine, incapable de dissocier les deux entités, a provoqué une fusion lors de la téléportation. Dès lors, pour ce simili-Frankenstein désireux de repousser les limites du savoir humain, un terrible processus se met alors en place : hyperactivité renforcée, capacités physiques surdéveloppées (voir la sublime scène de gym au plafond), déliquescence de la chair, organes humains détruits, ADN dénaturé, etc…

L’horrible mutation dont est victime Brundle signe aussi bien la victoire d’une science terroriste que celle d’un intrus organique face auquel le corps humain finit par abdiquer. Quasi kafkaïen dans sa parabole sur l’altérité, La Mouche accompagne cette terrible marche funèbre d’une réflexion sur la peur du vieillissement, où chaque nouveau stade de la transformation de Brundle en mouche intensifie la puissance émotionnelle de ses liens avec Veronica, dont la scène finale, stade ultime de la mortification maladive du corps face à l’être aimé, s’impose comme l’une des scènes les plus émotionnellement difficiles jamais vues sur un écran. En outre, si le film sait bien jouer la carte de l’horreur analytique, il permet aussi à Cronenberg de renouer avec la symbolique sexuelle de ses premiers films : dès son premier rapport sexuel avec Veronica, Brundle se lance sur une voie d’exploration de la chair et de sa fragilité. Et que dire du look des deux « télépods », comparables à des cocons d’où pourraient s’extraire de nouveaux bébés ? Le cinéaste va même encore plus loin dans le symbole en assimilant la téléportation à un substitut technologique de l’acte sexuel, comme en témoigne le sort final de Veronica : même désintégré physiquement par sa maladie, Brundle aura pu se réintégrer dans le ventre de celle qu’il aime, enceinte d’un possible monstre en devenir. Une fois de plus, Cronenberg a fait mouche.

Sublimation

FAUX-SEMBLANTS

Canada/Etats-Unis – 1988 – 1h55

On ne saura sans doute jamais réellement pourquoi, mais Faux-semblants fut le film qui intronisa David Cronenberg dans la cour des cinéastes majeurs des années 80. En guise d’hypothèse, sans doute est-ce en raison d’un script peut-être plus accessible, assez éloigné du Grand-Guignol à la sauce Sam Raimi ou Peter Jackson, mais aussi d’une propension à donner au cinéma fantastique un sérieux imperturbable et un sujet hautement réflexif, tout comme le cinéaste avait su le faire avec La Mouche. Du coup, Cronenberg ayant plus ou moins atteint un absolu dans le cinéma de genre avec Vidéodrome et La Mouche, et ce dans différents domaines (œuvre personnelle ou commande de studio), Faux-semblants inaugure une nouvelle voie pour lui, orientant son cinéma viscéral vers une optique beaucoup plus cérébrale, et mettant la présence du dérèglement physiologique à l’arrière-plan (voire même à la poubelle, si l’on excepte quelques scènes de cauchemars organiques). Le sujet du film, entièrement fondé sur la gémellité, renoue avec l’une des idées abordées à la fin de Scanners, où l’on voyait déjà deux frères qui, après la réincarnation de l’un dans l’autre, aboutissaient à une seule identité révélée par l’annihilation d’un premier corps et l’insertion de l’esprit de celui-ci dans l’autre enveloppe. Une identité qui se limitait à une idée précise (la fraternité), malgré le duel auquel ils livraient durant tout le film et l’opposition de leur psyché respective.

Faux-semblants transcende cette idée : deux frères jumeaux, Beverly et Elliott Mantle, tous deux parfaitement identiques et gynécologues surdoués, qui partagent tout, à savoir le travail, l’appartement, les femmes et les perceptions. Deux jumeaux néanmoins différents à l’échelle psychologique (le premier étant plus timide et taciturne que le second), mais liés par un fil invisible, quasi surnaturel, lequel semble les pousser à intervertir leurs identités dans leur quotidien. Si l’un ressent les choses, l’autre le ressent aussi : tel est le concept (im)posé par Elliott. Sauf que l’arrivée de Claire Niveau, actrice célèbre admise dans leur clinique pour un cas rare de stérilité (elle possède trois cavités utérines !) et objet de désir amoureux pour Beverly, va faire s’effriter le lien gémellaire entre les frères Mantle. Rien qu’avec l’installation d’un lien aussi fort entre deux jumeaux (incarnés par le même acteur) et l’effritement de ce lien à partir de la superposition des identités, Cronenberg pouvait s’assurer le minimum syndical en captant l’ambiguïté de l’esprit par l’expression corporelle (ou l’inverse). Son génie aura été de ne pas s’en contenter. Si Faux-semblants apparait comme une œuvre majeure du cinéma fantastique, c’est avant tout parce que le thème de la gémellité, propre à la notion de similitude, induit d’aborder en premier lieu la notion de fusion. Les frères Mantle n’y sont pas représentés comme de simple entités au point de vue opposé, mais quasiment comme les deux faces d’une même personne, l’une étant aussi bien le miroir physique que la projection psychique de l’autre.

Là où le cinéaste installe un élément de menace pour cet équilibre, c’est dans la fragilité existentielle de Beverly, qui contraste assez finement avec la décontraction cynique d’Elliott. Le tour de force de Cronenberg est donc d’avoir réussi à exprimer la fusion des deux frères en la confrontant à des éléments qui entretiennent la confusion sur cette fusion. En témoigne une scène tout sauf anodine où Elliott, en congé pour un séminaire sans la présence de son frère, reçoit deux jumelles prostituées dans sa chambre d’hôtel. Il leur explique alors les règles : l’une va l’appeler Elliott, l’autre va l’appeler Beverly. C’est l’éternel schéma sophiste consistant à définir une entité comme étant deux, ou deux entités s’additionnant pour n’être qu’une. La présence de Claire (Geneviève Bujold), sorte de troisième tête qui transforme la figure siamoise en hydre tumultueuse, tend donc à écarter ces deux entités, à les dissocier pour les emmener vers un « territoire inconnu ». Dès lors, plus rien ne va : d’une part, Elliott annonce son intention de délaisser quelque peu la clinique pour un poste plus prestigieux, et d’autre part, Claire s’absente trop souvent et trop longtemps pour son travail. Deux factures qui poussent Beverly à virer dépressif, allant même jusqu’à les menacer de radiation de l’ordre de la médecine suite à une opération maladroite. L’un est en danger. Les deux sont en danger. Leur réussite, jusque-là indéniable, se mue peu à peu en échec.

Dans un vaste appartement branché qui devient le théâtre d’un huis clos étouffant dès la moitié du film, Cronenberg filme alors une séparation progressive et terrifiante, avec cette idée que, si le corps est moins le réceptacle de l’âme que l’âme elle-même, la mort d’un corps pourrait laisser jaillir l’âme du corps défunt pour se réfugier dans le corps jumeau, tout comme la fin de La Mouche laissait supposer que Brundle se réincarnait symboliquement dans le ventre de Veronica par l’intermédiaire du télépod. La fin du film sera donc très ambiguë, mais donnera au moins une réponse précise sur la thématique du double, ne serait-ce qu’à travers la prestation de Jeremy Irons (sans doute l’une des plus hallucinantes jamais vues au cinéma). Incarnant les deux frères avec un sens aïgu de l’ambiguïté et du glissement psychologique, l’acteur donne à ces deux jumeaux l’allure d’un corps séparé, comme mû par une étrange sensation de schizophrénie maladive, et pour lequel l’amour agit comme une véritable cassure psychologique. Enfin, une fois n’est pas coutume, Cronenberg se plait à nous ressortir sa fascination pour les mutations du corps (on retiendra l’idée d’Elliott de créer des concours de beauté pour les organes humains), mais en limitant le symbolisme graphique à la simple peinture d’un enfer cérébral qui ne cesse de s’accroître. Chez lui, la vision du corps humain martyrisé, modifié ou retravaillé, presque à l’image des peintures obsessionnelles de Francis Bacon, impose une fascination durable qui traverse l’écran sans crier gare, et la peur suscitée par le film n’en est que plus viscérale, ici renforcée par la présence d’instruments chirurgicaux évoquant presque des outils de torture. Ce qui rend Faux-semblants d’autant plus glaçant et dérangeant, parfois même impénétrable.

LE FESTIN NU

Canada/Royaume-Uni – 1991 – 1h50

De David Lynch à Alejandro Jodorowsky, tous les cinéastes ayant formulé le désir d’adapter le célèbre roman de William S. Burroughs n’ont eu de cesse que de se casser les dents. Deux raisons à cela. La première est que, sans être un roman avec une progression narrative très linéaire, « Le festin nu » s’apparente plutôt à une juxtaposition de notes brutes et obscènes, dans un verbiage gavé de termes puissants et scandé à travers des éléments de satire sociale quasi nébuleux (notons que les chapitres du livre n’avaient quasiment aucun lien entre eux), dans lequel Burroughs se plait à mêler drogue, politique, espionnage, homosexualité et hallucinations. La deuxième raison est que ce livre, interdit aux Etats-Unis pendant près de 10 ans après sa sortie, peut se décrire comme la descente cauchemardesque dans l’esprit d’un junkie, où la face sombre de celui-ci se déchaîne à travers la matérialisation de visions organiques, orgiaques, perverses, presque au-delà de la pornographie. Faire une adaptation fidèle était donc une absurdité, et c’est précisément ce que David Cronenberg a pris en compte. La collaboration avec Burroughs a donc été la suivante : le scénario conçu par Cronenberg serait comme la vision personnelle du cinéaste et du livre original, auquel le cinéaste y ajouterai ses obsessions personnelles, le tout avec une intrigue totalement barrée et inracontable qui s’étayerai au gré des fantasmes du protagoniste. Un antihéros que Peter Weller (RoboCop), acteur au jeu distancié et glacial, élabore comme alter ego fictif du romancier : un écrivain junkie, William Lee, ici réduit à exterminer des cafards pour gagner sa vie, et qui, à la suite d’hallucinations qui altèrent sa perception de la réalité, en arrive à s’imaginer espion dans un Tanger surréaliste (l’endroit où Burroughs lui-même aura rédigé son livre).

D’emblée, le film prend le parti pris d’intégrer plusieurs éléments véridiques de la vie de Burroughs : parmi les plus évidents, on notera la prise de drogues à Tanger lors de l’écriture d’un obscur rapport (qui donnera naissance au livre), son homosexualité assumée, et surtout, le meurtre accidentel de sa femme lors d’une partie de Guillaume Tell après une soirée bien arrosée à Mexico. Il s’agit donc pour le cinéaste d’opérer une mise en abyme sur le thème de la création, où Cronenberg puise à la fois dans son imagination et dans la biographie de l’auteur, histoire de considérer ce délire schizoïde comme étant le seul moyen pour Lee d’écrire le grand livre dont il rêvait. Ce livre existe aujourd’hui, il s’appelle « Le festin nu », et ce film que nous regardons en est aussi bien le making-of que l’adaptation libre. Suprême paradoxe. En outre, même si le spectateur est menacé de perdition dès la scène d’ouverture (où l’on devine le décalage entre réel et fiction), Le festin nu est tout sauf une œuvre hermétique, à défaut d’être le film le plus complexe jamais réalisé par Cronenberg. Il faut bien voir la prise de drogues comme un retour détourné vers les chemins de la création, celle-ci étant d’une certaine façon dangereuse car l’auteur peut se perdre dans son inspiration. Pour le coup, rien d’étonnant à ce que la machine à écrire se change en insecte monstrueux, intimement lié à l’écrivain, et lui dictant ses écrits et sa conduite : plus ce dernier défie les lois naturelles à force d’alimenter un délire hallucinatoire sans issue, plus le processus d’écriture expose le héros à des idées qui échappent à son contrôle. L’écriture, une assimilation au meurtre ? Oui, si l’on en juge par l’assassinat de l’héroïne dans le film (lequel préfigure l’entrée de Lee dans l’Interzone), qui se répètera lors d’un rituel final où le héros accède à une nouvelle « zone » de son cerveau. Ce meurtre-clé serait donc comme un traumatisme amené à se répéter sans cesse dans la tête de Lee, mais qui influencerait sa créativité (il le dit lui-même : « Je ne peux pas écrire sans elle »), ce qui donne au film des allures de catharsis décalée.

Pour autant, Le festin nu va plus loin que le simple délire de l’artiste qui se perd dans sa création : le film aborde surtout la dualité schizophrène d’une personne dépendante. Par ailleurs, la figure du Mugwump, sorte de représentation d’un junkie au stade terminal et figure la plus marquante du bestiaire organique du film, renvoie à cette phase de la vie de Burroughs où l’auteur est resté un mois et demi sur son lit sans bouger. On jurerait presque que ce guide omniscient serait la projection de la culpabilité interne de Burroughs, et que le reste du bestiaire, d’une machine à écrire-insecte dotée d’un anus parlant à cet humanoïde adepte de la sodomie, illustrerait aussi bien la toxicomanie de l’écriture (le héros se perd dans ses fantasmes) que le rapport de jouissance sexuelle qui se dégagerait de l’écriture elle-même (voir cette scène sidérante où Judy Davis et Peter Weller s’enlacent en pleine écriture sur une machine à écrire mutante). Au bout du compte, le protagoniste s’imagine une identité et un destin qui ne sortent que de son cerveau, à l’instar d’un écrivain qui s’invente une réalité alternative par l’intermédiaire du travail d’écriture. En cela, Le festin nu se veut autant une œuvre sur la dépendance qu’une parabole zarbie sur la fusion entre l’esprit et la matière. Et si Cronenberg fait mine de créer une connexion quasi évidente entre la drogue et le processus d’écriture, ce n’est que pour illustrer un constat bien gonflé : en passant par une succession d’hallucinations, le drogué n’est qu’une machine qui ne s’accepte pas en tant que telle et qui se crée sa propre vision des choses afin d’accéder au statut d’humain. Du coup, comme le Barton Fink des frères Coen, David Cronenberg transforme la tragédie de l’écrivain en farce totale, regorgeant de niveaux de lecture et s’achevant logiquement sur une fin en queue de poisson. En même temps, la clé, on l’avait dès l’annonce de Burroughs placée au début du film : « Rien n’est vrai, tout est permis ». Aussi simple que ça ? Et pourquoi pas ?

M. BUTTERFLY

Canada – 1993 – 1h41

D’une certaine manière, M. Butterfly prolonge les partis pris esthétiques établis par le cinéaste sur ses deux précédents films (hormis les manifestations psychosomatiques) pour aller vers un cinéma plus dépouillé, plus épuré. Mais il s’agit surtout du premier film de sa carrière (si l’on excepte l’intermède Fast Company) à refuser à tout prix les oripeaux du fantastique. Pour autant, la question du corps et son rapport à l’esprit (dans un sens comme dans l’autre) reste bien présente, à nouveau établi sous un angle purement anatomique, où se mêlent ambiguïté et ambivalence. Elle prend ici place dans une adaptation de pièce de théâtre (signée David Henry Hwang), qui constituait déjà une variation sur l’intrigue du célèbre opéra « Madame Butterfly » de Giacomo Puccini, avec l’idée du trouble identitaire comme épicentre des nœuds dramatiques : René Gallimard (Jeremy Irons), comptable travaillant à l’ambassade de France en Chine, tombe amoureux de la cantatrice Song Liling lors d’une représentation de l’opéra de Puccini, et entame une liaison avec cette femme qui, bien des années plus tard, se révèlera être un homme. Tout le film semble s’établir ici, dans cette confusion identitaire qui déforme les perceptions sans altérer la puissance du désir amoureux. Il faut pourtant bien avouer qu’au départ, sur ce point précis, on craint la catastrophe : si la première apparition de Song Liling sur scène est suffisamment filmée en longue focale pour que l’on ne distingue pas très bien son visage (on ne voit que la posture, et d’assez loin), la scène suivante, où le visage de Song apparait cette fois de façon frontale à l’écran, ne laisse planer aucun doute sur sa véritable identité sexuelle. Que l’on connaisse ou non l’acteur John Lone n’a aucune incidence là-dedans, mais il est clair que cet acteur, déjà doté d’un physique relativement androgyne, constitue malgré tout une redoutable erreur de casting. L’ironie d’une phrase autour de la superficialité des looks de cantatrice (« Le mauvais maquillage n’existe pas seulement en Occident ») en devient même auto-analytique sur la maladresse du cinéaste à n’avoir pas su conserver ce trouble identitaire au bout de cinq minutes de métrage.

Mais il ne s’agit là que d’une lecture du film au premier degré, laquelle s’avère vite trompeuse. Il semble que le cinéaste ait été conscient de ce faux trouble, puisque René Gallimard tombe davantage amoureux de l’interprétation scénique que de l’interprète lui-même. Le dialogue qui s’ensuit sur l’image de la femme orientale apporte un autre niveau de lecture : le héros s’avère si dévoré par le fantasme amoureux (et exotique) incarné par Song Liling qu’il en arrive à ne pas voir la réalité en face, et même lorsque Song se déshabille pour lui révéler sa véritable identité, son imaginaire restera toujours plus fort. Sur ce point, le cinéaste élabore des scènes ambivalentes où les perceptions se voient faussées par leur exact contraire, dont l’utilisation de l’opéra « Madame Butterfly » constitue la plus belle audace : Cronenberg y détourne l’histoire originale par voie symbolique (rappelons que le mot « butterfly » renvoie à un papillon s’extirpant de sa chrysalide), et fait de Jeremy Irons la véritable Butterfly (d’où le titre du film), dont le rêve brisé s’avère si fort qu’il en arrive à accomplir lui-même un ultime sacrifice rituel. Le cinéaste prend soin d’effectuer ce détournement avec un rythme doux et lancinant, bercé par la superbe partition musicale de Howard Shore. Une douceur qui renforce l’étrangeté du film, à l’image de la reconstitution d’époque : même si Cronenberg fut l’un des premiers cinéastes occidentaux à tourner à Pékin depuis les événements de la place Tiananmen, la mise en scène va ici jusqu’à incruster des décors de studio au sein des extérieurs réels. Il faut y voir un réel atout, car cela accentue la mystification dont est victime Gallimard dans le film, mais aussi parce qu’on y retrouve ce trouble géographique qui opérait à plein régime dans la totalité du Festin nu (certains décors sont d’ailleurs des références directes à l’Interzone). Film sur les illusions de l’amour et sur les abîmes qu’elles peuvent alors créer, M. Butterfly se révèle être donc un film fragile, inégal mais fascinant, où Cronenberg filme la déformation de la vision du corps réel par le pouvoir de l’esprit, et ce avec une absence totale d’effets spéciaux qui rend son propos infiniment plus amer et accessible.

CRASH

Canada – 1996 – 1h40

Comme on le soulignait à propos du Festin nu, l’impossibilité à porter sur l’écran un projet réputé inadaptable n’est finalement qu’une vue de l’esprit. Et lorsque David Cronenberg s’attaque à ce genre de matériau, on peut s’attendre à deux choses : retrouver l’esprit original du matériau de base à défaut de respecter la narration, et dériver vers des terrains plus audacieux où l’expérimental côtoie la prise de risques. A ce titre, Crash constitue sans aucun doute le sommet de sa filmo : cette adaptation du bouquin scandaleux et autobiographique de J.G. Ballard, sorte de virée nocturne entre plusieurs personnages dévorés par une nouvelle forme de sexualité extrême, combine la chronique d’un amour fou (jusqu’où peut-on aller par amour ?) avec la peinture d’êtres humains en mutation, où l’engin automobile devient une double métaphore (sexuelle et existentielle). Il s’agit sans doute du seul film des années 90 à avoir su aussi bien illustrer ce rapport fusionnel entre l’homme et la technologie : le monde contemporain comme organisme vivant, l’homme comme enveloppe contrainte à la mutation, la machine comme ultime terrain d’hybridation. Avec, en filigrane de ce constat révolutionnaire, un rythme lancinant qui place le spectateur dans un état d’hypnose en même temps qu’il permet à David Cronenberg de porter sa mise en scène, comme toujours viscérale et radicale, vers un absolu qu’il n’avait jamais atteint jusque-là. Dérangeant, excitant, sidérant.

>>> Lire la critique complète du film

eXistenZ

Canada/Etats-Unis – 1999 – 1h36

Bien qu’hué et incendié lors de sa présentation cannoise, Crash pouvait clairement se décrire comme l’aboutissement artistique du cinéma de Cronenberg, d’une part pour sa faculté à intégrer sa réflexion sur le corps et l’esprit dans une intrigue où la mutation se traduisait par un dérèglement interne, d’autre part pour ne plus avoir autant explicité la fusion perceptible entre l’organique et la technologie. On pouvait donc s’interroger : qu’allait donc pouvoir faire le Canadien après un tel zénith ? Poursuivre dans cette logique de sublimation en orientant à nouveau sa réflexion sur un autre domaine, ou revenir au cinéma viscéral qui constituait jusque-là sa marque de fabrique ? La deuxième option semblait avoir été privilégiée, mais ne pas trop s’y fier : sans s’éloigner de tout ce qui a pu constituer la patte de David Cronenberg, eXistenZ sera surtout le premier catalyseur d’une longue période d’incompréhension, à cause de laquelle la plupart des cinéphiles, désarçonnés par un cinéaste culte qu’ils avaient tant admiré, aura vu en lui un nouvel exemple de cinéaste subversif prêt à subir la labellisation auteuriste pour se trouver une légitimité auprès de l’intelligentsia critique. Sans compter qu’eXistenZ, considéré à tort comme une dénonciation imbécile de la nocivité des jeux vidéos sur l’esprit, reste encore aujourd’hui une œuvre incomprise, fustigée, pour ne pas dire maudite. L’occasion rêvée de revenir sur un film majeur dans la carrière de son auteur, riche en frissons comme en faux-semblants, où la réflexion sur le lien entre corps et esprit s’étoffe cette fois-ci d’un énorme zeste d’humour et de symbolisme.

S’il y a un autre film de Cronenberg qui entretient une vraie gémellité avec eXistenZ, c’est bien Vidéodrome, et ce pour diverses raisons : deuxième tentative d’un scénario original rédigé par le cinéaste lui-même, autre variation sur un postulat similaire (les images virtuelles remplacent les images télévisées), même narration à la première personne où la « réalité » du film se cale sur les perceptions du héros, même passage d’un univers à l’autre grâce à des objets organiques, même vision d’un homme-machine doté d’un organe à connotation sexuelle (le vagin-magnétoscope laisse ici la place à un anus-bioport), même bestiaire de créatures biotechnologiques, même sensation d’un film sans début ni fin qui n’existe qu’en fonction de ce que le public va y projeter. Toutefois, selon les propres dires de Cronenberg, l’origine réelle d’eXistenZ reste le phénomène des « fatwas », révélé par le fait-divers autour de l’écrivain Salman Rushdie, et dont le personnage d’Allegra Geller (Jennifer Jason Leigh, sidérante) devient ici le sujet principal. Il faut y voir l’idée d’une création peu à peu autonome, qui, à force d’être investie et redéfinie par les autres, reviendrait hanter son créateur pour le menacer (variation éternelle du mythe de Frankenstein). En cela, le conflit soudain entre deux points de vue (l’un ouvert, l’autre fondamentaliste) allait fournir à Cronenberg un concept d’intrigue où la fatwa symboliserait le clash entre deux visions du monde antinomiques, et à travers laquelle le jeu vidéo, médium artistique à part entière à travers lequel le joueur personnalise et contrôle un avatar dans le virtuel, deviendrait l’épicentre d’une violente confrontation entre l’artiste et ses contemporains. Et tout comme il l’avait fait avec Vidéodrome sur les images télévisées, Cronenberg ne juge pas, ne stigmatise rien, n’impose aucune vérité absolue ou aucun constat démago sur les dangers du virtuel. Il laisse au contraire le soin au spectateur de passer de l’autre côté du miroir, d’épouser le trouble qui s’opère alors, ce qui l’éloigne du même coup de la trilogie Matrix (dont la quête du spectaculaire aura fini par dénaturer la réflexion initiée par les frères Wachowski) et le rapproche d’un film comme Avalon de Mamoru Oshii, sans doute le meilleur film jamais réalisé sur le trouble entre réel et virtuel.

Donc, eXistenZ, c’est quoi exactement ? Pour résumer grossièrement, ce serait un peu l’équivalent mental et biotechnologique de « World of Warcraft » : un jeu très particulier, organique et mental, qui est alimenté par le système nerveux de chacun des participants, et dont les règles se construisent au fur et à mesure de l’immersion. Un jeu alimenté par notre psychisme et nos fantasmes, et qui nécessite un matériel très spécial : une console flasque en forme de mamelle (le « pod »), reliée à un cordon ombilical qui se branche sur une prise électrique nommée « bioport », percée dans la colonne vertébrale du joueur ! Et le pitch est simple comme bonjour : Allegra Geller teste ce nouveau jeu dans une église avec quelques gamers, peu avant que l’un d’eux ne tente de l’assassiner avec un étrange pistolet. Elle réussit à fuir avec l’aide d’un jeune stagiaire, Ted Pikul (Jude Law, parfait), et doit retenter l’aventure virtuelle pour tout réparer. On passe lors de l’autre côté du miroir, et c’est là que ça se corse : en lieu et place d’une SF ultra-futuriste, le cinéaste opte pour un cadre de réalité ordinaire qui, à lui seul, suffit à susciter le trouble, le vertige. Le dédale hallucinant dans lequel Cronenberg s’amuse à nous égarer est autant celui de sa propre filmo (en multipliant les clins d’œil à ses films antérieurs, le film se mue en abécédaire de la mythologie cronenbergienne) que celui d’un espace-temps où le réel et le virtuel voient leur définition sans cesse remise en cause, voire inversée.

Où commence le film ? Où s’arrête le jeu ? eXistenZ prend alors la dimension d’un film quasi interactif, où le spectateur n’est plus passif et recherche la porte de sortie, égaré entre frisson et plaisir. Mais c’est surtout une fiction ludique et ambitieuse sur le point de vue déformant, à travers laquelle Cronenberg élabore une succession de fausses pistes qui ne visent qu’à atteindre sans cesse un nouveau stade du trouble identitaire (rappelons que le cinéaste avait été engagé en 1986 pour réaliser Total Recall, avant que Paul Verhoeven ne reprenne le flambeau). Le cinéaste aura beau placer des éléments très contemporains dans son récit bizarroïde (on retiendra surtout l’aveuglement suscité par les nouvelles technologies, où les fanboys sont assimilés à des sectes) ou installer un nombre insensé de références religieuses et spirituelles (le jeu est testé dans une église, avec douze participants répartis à la manière de la Cène), son but reste d’interroger le principe de réalité, et le décalage subtil qu’il crée entre les perceptions qui s’amorcent tout au long du récit évacuent d’emblée toute crainte d’y voir un pamphlet alarmiste contre les dérives du virtuel. Et si chaque partie réussit parfois à renvoyer le spectateur à sa propre solitude, c’est parce que le virtuel vu par Cronenberg est autant une source d’illusion que de bonheur illusoire, comme en témoigne le désir d’Allegra d’investir le virtuel en compagnie d’un ami, dans une optique de pure interactivité. Sans oublier la symbolique sexuelle qui renforce le trouble : la volupté d’Allegra en train de masturber son pod, l’insistance de Ted à lécher le bioport d’Allegra, l’enlacement sensuel des deux héros qui forment alors un seul et unique corps, etc…

Une dimension sexuelle qui n’exclut jamais l’humour et le décalage permanent (on retiendra l’épisode de la station-service, avec un Willem Dafoe hilarant), mais qui contribue à faire du film un joli raccourci de la filmo de Cronenberg, liant le primitif et le moderne, à l’image de cet incroyable pistolet en cartilage. Sans compter qu’avec son utilisation du jeu vidéo comme modèle de l’art, eXistenZ devient un film théorique sur le cinéma. La première phrase énoncée par Allegra en est la meilleure preuve : « On programme les gens à accepter si peu de choses, alors que les possibilités sont immenses ». Le parallèle avec le cinéma contemporain s’impose alors de lui-même, et sur la thématique de l’addiction, ici très présente (Allegra développe un lien quasi maternel avec sa création), le film s’impose alors en miroir de la condition humaine. « Je (me) fais un film, donc je suis », pourrait-on alors dire. Et même lors d’un trompe-l’œil final déguisé en faux twist, le trouble reste intact et la vérité se cache encore derrière la malice d’un créateur fou qui s’amuse à nous embobiner. Preuve ultime que Cronenberg n’a rien perdu de sa subversion originelle.

Mutation(s)

SPIDER

Canada/Royaume-Uni – 2003 – 1h38

Voir un film est toujours une expérience d’autant plus imprévisible que la première vision peut souvent s’avérer trompeuse. Un point qui mérite d’être pris en compte lors du visionnage de Spider, œuvre controversée parce que trop personnelle, qui reste encore une vraie énigme pour la plupart des cinéphiles. David Cronenberg s’était-il égaré pour accoucher d’un film aussi déroutant ? Non. Si le cinéaste fait ici preuve d’une retenue inhabituelle dans sa mise en scène, abandonnant la froideur glaciale de ses précédents opus au profil d’une étonnante sobriété formelle, son exploration de la psyché (déjà bien amorcée dans Le festin nu ou Chromosome 3) reste la même, à la fois fascinante et dérangeante. Après le festival de fantasmes biotechnologiques d’eXistenZ, cette intrigue mentale lui permet en tout cas de trancher radicalement avec son style graphique et organique, ce que de nombreux fans de la première heure ne lui ont pas pardonné. Envie d’un nouveau départ ? Première étape d’une puissante mutation ? Peut-être. Au bout de compte, il serait permis de voir dans ce nouveau film une nouvelle exploration de l’organique, à la seule différence que Cronenberg laisse tomber l’apparence et se focalise avant tout sur la psychologie. Mais surtout, la clé de ce film mal-aimé, il faut avant tout la chercher dans les dires de Cronenberg : sa logique à lui étant que Spider voit son travail d’artiste incompris par les autres, au point de devenir lui-même son propre spectateur (et le seul, qui plus est). Lors de la présentation du film à Cannes, le cinéaste ne se sera d’ailleurs pas gêné pour avouer qu’il n’était pas seulement attiré par la condition de Spider, mais qu’il s’identifiait à lui (« Spider, c’est moi »). Un nouvel exemple de cinéma cathartique, mais où le médicament ne servirait qu’à intensifier le malaise.

Dans un premier temps, l’ombre de David Lynch englobe Spider jusque dans ses moindres recoins. Déjà, les faubourgs de Londres, étouffant leurs bâtiments aux fenêtres murées sous uns grisaille déprimante, sont là pour nous rappeler l’ambiance malsaine des extérieurs d’Eraserhead. A travers la création d’un environnement angoissant qui réveille les souvenirs les plus enfouis et fait basculer le héros en plein cauchemar existentiel, le film installe le souvenir et le fantasme dans la réalité de façon très insidieuse, suscitant le doute sur les visions du héros et ses perceptions intimes. Sur ce dernier point, le cinéaste reste modeste, incluant simplement le personnage de Spider au cœur même de ses propres souvenirs, lorsque celui-ci revit intérieurement son passé tourmenté en s’aventurant dans son ancienne maison. Il y revoit sa mère aimante et déboussolée, son père violent et infidèle, la prostituée que ce dernier allait voir dans les bars, ainsi qu’un meurtre qui marque le début d’une plongée vertigineuse au cœur de sa folie. Cronenberg crée alors un trouble durable, toujours en train de questionner l’humain sur l’acceptation de sa différence. Bien entendu, le cinéaste n’élucide pas la folie de Spider, car lui-même, derrière un phrasé quasi incompréhensible et une timidité exacerbée, semble toujours se fabriquer sa propre vérité et la dissimuler aux autres. En même temps, le générique de début, à base de tâches d’encre mouvantes et issues du célèbre test de Rorschach, nous informait déjà qu’il est impossible de trouver une vérité objective et qu’on ne peut que se perdre en hypothèses. Pour illustrer ce procédé de « vérité alternative » et nous mettre dans la peau de son héros, Cronenberg choisit plusieurs astuces, la plus forte étant de faire jouer les trois rôles féminins par une seule et même actrice : la mère, la putain et la patronne du centre de réinsertion. Un brouillage qui crée des variables déréglées d’un même passé. Le père a-t-il réellement trompé la mère ? Le père a-t-il réellement ramené une pute à la maison pour remplacer l’épouse assassinée ? La mère était-elle une pute ? Spider a-t-il eu des rapports sexuels avec sa mère ? La vérité est parfois pire qu’on ne l’imagine.

Si certains spectateurs cyniques n’auront pas manqué d’y voir un exemple de « psychanalyse de bazar », Cronenberg évite cet écueil en faisant de son protagoniste un artiste à sa manière, se créant probablement un passé fantasmé pour chercher la sérénité. L’individu en quête d’absolu : voilà un thème que le cinéaste avait souvent abordé dans ses précédents films, mais qu’il étoffe ici d’un parallèle audacieux entre le fou et l’artiste, les deux étant quasi indissociables puisque l’un se fabrique une réalité (qui n’a de sens que pour lui) et que l’autre conçoit un univers dont il est le seul à en maîtriser tous les tenants et aboutissants. En outre, d’une certaine manière, ce protagoniste étrange et taciturne rejoint un pan entier de la condition humaine, désormais contrainte à travailler son imaginaire pour enrichir un réel inachevé. Spider a cela de vertigineux qu’il nous plonge dans un mystère schizo dont il est quasi impossible (voire inutile) de chercher la clef. Par une métaphore audacieuse (le miroir brisé, proche d’une toile d’araignée), Cronenberg symbolise l’univers mental fragmenté d’un être désespéré et déconcertant, sorte de bébé araignée coincé dans la toile de sa mère (à moins que ce ne soit celle de son esprit). Et les décors du film, tous insalubres et déprimants, contribuent à un réel sentiment d’inconfort, de tristesse. Côté interprétation, Ralph Fiennes est impressionnant dans le rôle-titre, mais c’est Miranda Richardson, ici dans un triple rôle casse-gueule, qui domine de très loin l’ensemble du casting.

A HISTORY OF VIOLENCE

Canada/Allemagne/Etats-Unis – 2005 – 1h35