Tout est là, et tout est mieux. Le voyage, d’abord, comme outil traditionnel de figuration (et comme caisse de résonance) de la quête existentielle. Peu après qu’il renoue le contact avec son aînée, Matt apprend de celle-ci que sa femme le trompait aux yeux de tous leurs amis et comptait le quitter très prochainement si elle n’avait pas eu son accident. Il décide alors, accompagné de ses deux filles et du copain lourdaud d’Alexandra, de partir à la recherche de l’amant en question. Ce qui nous mène au deuxième élément traditionnellement présent chez Payne : le motif de l’Autre, celui en fonction duquel on se définit ou celui avec lequel on entretient une relation privilégiée au sein de laquelle on peut se livrer à sa propre introspection. Monsieur Schmidt décidait de parrainer un petit Tanzanien et, dans leurs échanges de lettres, lui déballait de manière presque obscène les troubles de son âme, voire de sa sexualité (pour une histoire réellement belle, suffisamment ironique et à la fois mélancolique d’amitié épistolaire enfant-adulte, on préférera largement Mary & Max d’Adam Elliott, 2009). Dans Sideways, Miles (Paul Giamatti) ne paraissait pouvoir s’épanouir que s’il arrivait à se rapprocher un peu du tempérament insouciant (pour ne pas dire un peu lourd) de son buddy, Jack (Thomas Haden Church). Ici, bien plus subtilement qu’il recourait à des gimmicks scénaristiques franchement gros, Payne confronte son personnage à un rival qu’il ne se soupçonnait pas et qui, par moments, a tout l’air d’un double. C’est ce mystérieux Brian Speer qu’il faut trouver, d’environ le même âge, lui aussi impliqué dans le domaine de l’immobilier, connu et relativement apprécié de l’entourage de Matt, amoureux de la même femme que lui. Plus besoin d’un enfant du Tiers-Monde ou d’un antagonisme lourdement schématique : ici, l’Autre, c’est soi-même. Tout se joue, dans le fond, entre Matt, ce qu’il est au moment où débute le film, et ce qu’il serait censé avoir endossé depuis déjà longtemps : son double-statut de mari et de père.

La réussite du film, c’est sa capacité à trouver des moyens différents et complémentaires de rendre compte du cheminement intérieur de son personnage. Il y a – à un premier niveau qui serait le plus littéral, le plus évident – l’évolution des relations entre Matt et ses filles. Les deux jeunes actrices, Amara Miller (Scottie) et Shailene Woodley (Alexandra), révèlent progressivement une gamme d’émotions suffisamment dense pour faire de leurs personnages respectifs des interlocutrices convaincantes du père. Les dialogues souvent truculents montrent bien que Payne ne recule pas devant l’humour, confiant dans le fait que sa cohabitation avec le drame est à même de restituer la complexité du ressenti émotionnel des personnages (on y reviendra). Le comique de répétition lié aux insultes que lâchent à tout bout de champ les deux filles suffit par exemple à renvoyer Matt à son manque d’autorité et à suggérer que le personnage, qui s’étonne visiblement plus que nous de cette vulgarité, est plus largement en décalage avec le monde dans lequel il vit. A un second niveau, il y a tous ces personnages masculins que croise Matt et qui lui tendent un miroir (d’où notre évocation du motif du double) : ce voisin/ami qui se dispute avec sa femme pour des bagatelles mais sait s’arrêter quand il faut pour être à l’écoute ; cet amant de sa femme qui a réussi, lui, à passer pour aimant aux yeux de celle-ci ; ce beau-père dont il accepte en silence les reproches (quand bien même il sait qu’ils sont basés sur quelque chose de faux : « ma fille était une femme fidèle et dévouée ») parce qu’ils lui montrent qu’il est, lui, un vrai père aimant. Et il y a enfin ce père mort, celui de Sid, le copain d’Alexandra. Dans la scène en question, la nouvelle ne change pas seulement le regard de Matt sur ce jeune homme à priori crétin et pas vraiment sensible, elle le fait aussi se confronter plus que jamais à son rôle de père en lui faisant sûrement imaginer, à ce moment, ce que représenterait son absence s’il était mort, lui.

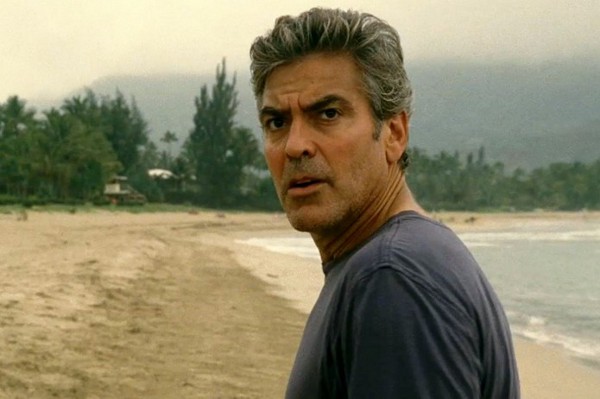

Ce ressenti du personnage, on ne peut que tenter de mettre le doigt dessus. Car le dernier niveau sur lequel le parcours émotionnel de Matt se dessine, c’est bien sûr l’interprétation, plus silencieuse qu’on ne l’aurait cru, de George Clooney. Alors qu’il incarnait, à travers la plupart de ses rôles, ses publicités ou même ses interviews, l’éternelle belle gueule hollywoodienne, au sourire ravageur et à l’ironie facile, il trouve ici une palette d’émotions plus large, et un cinéaste qui le filme non plus comme une icône un peu figée mais au plus près, comme pour briser son aura. On ne compte pas le nombre de séquences du film qui reposent sur les seules expressions du visage de l’acteur. Dès sa première apparition, où il est filmé en gros plan tandis que l’on entend sa voix-off et où un plan nous montre ce qu’il regarde – sa femme dans le coma, sur un lit d’hôpital, on parvient à oublier la star au profit de son personnage. Il faut dire qu’avec ses cheveux poivre et sel un peu trop longs et ses chemises aux couleurs passées et aux motifs fleuris, il n’a plus vraiment la panoplie du tombeur. Il est intéressant de noter que, dans le même élan que son vieil acolyte Brad Pitt dans The Tree of Life et Le Stratège, Clooney franchit clairement le pas vers des rôles non plus de séducteurs mais d’hommes marqués par la vie, malmenés par le passage du temps dont ils prennent conscience…

De même que l’humour des dialogues ou des situations vient parfois désamorcer le drame de manière salvatrice, il faut évoquer un autre aspect du film où se joue un pareil travail de décalage : c’est l’inscription des personnages dans le décor. Payne révélait déjà, dans ses deux précédents opus, son goût pour les paysages américains trop peu montrés au cinéma. Il le confirme ici en situant son histoire dans une contrée lointaine des Etats-Unis, Hawaï. La voix-off de Clooney explicite une métaphore : les différentes îles hawaïennes sont à l’image de la famille King, à la fois entités individuelles et parties d’un même tout. Ce qui se joue davantage au niveau visuel, c’est le décalage entre des personnages marqués par le deuil, la souffrance, et la beauté des décors naturels, l’impression d’insouciance vacancière que donne l’habillement local. L’évolution des personnages dans ce décor paradisiaque figure parfaitement l’enjeu délicat que le film évoque avec subtilité (au-delà du thème de la famille, traité de manière plus attendue) : la nécessité, pour les personnages, de gérer leur chagrin en composant avec la légèreté du monde.

Réalisation : Alexander Payne

Scénario : Alexander Payne, Nat Faxon et Jim Rash, d’après la nouvelle de Kaui Hart Hemmings

Production : Alexander Payne, Jim Burke et Jim Taylor

Bande originale : Keola Beamer, Jeff Peterson, Gabby Pahinui, Ray Kane, Lena Machada, Sonny Chillingworth, etc.

Photographie : Phedon Papamichael

Montage : Kevin Tent

Origine : Etats-Unis

Date de sortie : 25 janvier 2012

NOTE : 4/6