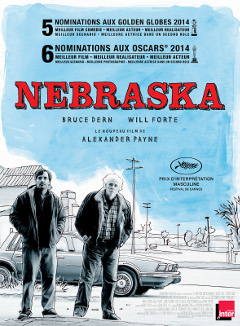

REALISATION : Alexander Payne

PRODUCTION : Bona Fide Productions, Blue Lake Media Fund, Echo Lake Productions

AVEC : Bruce Dern, Will Forte, June Squibb, Bob Odenkirk, Stacy Keach

SCENARIO : Bob Nelson

PHOTOGRAPHIE : Phedon Papamichael

MONTAGE : Kevin Tent

BANDE ORIGINALE : Mark Orton

ORIGINE : Etats-Unis

GENRE : Comédie, Drame

DATE DE SORTIE : 2 avril 2014

DUREE : 2h00

BANDE-ANNONCE

Synopsis : Un vieil homme, persuadé qu’il a gagné le gros lot à un improbable tirage au sort par correspondance, cherche à rejoindre le Nebraska pour y recevoir son gain, à pied puisqu’il ne peut plus conduire. Un de ses deux fils se décide finalement à emmener son père en voiture chercher ce chèque auquel personne ne croit. Pendant le voyage, le vieillard se blesse, et l’équipée fait une étape forcée dans une petite ville perdue du Nebraska qui s’avère être le lieu où le père a grandi…

Il semble égaré, mais pourtant engagé dans la bonne direction. Il ne semble pas préoccupé par tout ce qui se passe autour de lui, mais n’hésite pas à s’arrêter lorsqu’un shérif qui passait par là l’interpelle pour lui demander son chemin. Il se nomme Woody Grant, il est joué par l’acteur Bruce Dern (oui, c’est bien le père de Laura !), et dès les premiers plans de Nebraska, on voit ce vieil homme remonter à pied le bord d’une autoroute dans le sens inverse, marchant en direction du Nebraska dans un but que l’on découvrira très vite. Un personnage « en déviation » filmé par Alexander Payne : il n’en faudrait pas plus pour nous rappeler l’hédoniste Sideways, où deux amis de longue date, partis en virée sur la route des vins à la manière d’un enterrement de vie de garçon, tentaient de faire dévier la ligne droite de leur existence suite à leur rencontre avec deux très belles femmes. De même que la déambulation de personnages en quête d’un idéal n’a visiblement jamais quitté la sensibilité du réalisateur, et ce depuis le célébré Monsieur Schmidt en 2002 : Payne y filmait déjà un vieil homme (joué par Jack Nicholson) prenant la route pour le Nebraska et se livrant à une profonde remise en cause au cours de son voyage. Pour un peu, si l’on repère un enjeu clairement différent (assister au mariage de sa fille pour Jack Nicholson, empocher un million de dollars pour Bruce Dern), Nebraska pourrait presque passer pour un remake de Monsieur Schmidt. Un retour aux sources pour Payne, en somme ? Pas forcément, mais en tout cas une jolie récréation sous forme de ballade folk, à partir d’un scénario dont il n’est pas l’auteur (une première pour lui !). Et une ballade dans laquelle on ne regrettera pas de s’embarquer…

Les personnages des films d’Alexander Payne auront beau être jugés cyniquement sur leurs doutes et leurs maladresses au point de passer pour des êtres pathétiques (donc, du genre à être stigmatisés comme idiots sous l’œil d’un réalisateur cynique), le cinéaste réussit toujours à capter chez eux un idéal à atteindre, aussi illusoire puisse-t-il être, juste avant qu’ils se prennent la réalité en pleine face. En l’occurrence, le personnage de Woody Grant en est un beau spécimen : ce septuagénaire alcoolo qui perd doucement la boule (à moins qu’il n’en donne l’impression pour que les autres, en particulier son épouse casse-burnes, le laissent tranquille ?) reçoit un dépliant dans sa boîte aux lettres lui indiquant qu’il est le gagnant d’un million de dollars. Au lieu de flairer ce qui reste l’arnaque la plus démodée du monde, Woody quitte son Montana local pour rejoindre la ville de Lincoln, située dans l’état du Nebraska, afin de réclamer son dû. Et c’est son fils cadet David (Will Forte, venu du Saturday Night Live), jeune célibataire et vendeur de matériel hifi, qui accepte tant bien que mal d’être son pilote pour lui éviter des problèmes. Sur ce long trajet de mille cinq cent kilomètres en voiture, les péripéties vont se multiplier, entre les bières qui s’écoulent dans les pubs routiers, la perte d’un dentier qui va s’agir de retrouver sur une voie ferrée, et surtout, la longue halte au sein de la petite ville familiale où la nouvelle du gain de Woody va peu à peu attirer les convoitises de certains vieux amis…

Drôle de voyage pour un récit qui, on s’en doute, ne pourra aboutir qu’à l’issue envisagée dès la découverte du synopsis. Sauf que, et on s’en doute encore plus, le sujet de cette ballade au cœur de l’Amérique ne réside jamais là. Tout est dans la relation père-fils, ici revisitée sous l’angle d’une déambulation douce de deux personnages dans des décors d’une incroyable pureté élégiaque (villes et paysages confondus). Certes, nul doute que Payne aura reconnu dans le script de Bob Nelson un grand nombre de thématiques personnelles, pour ne pas dire des traces de sa propre enfance (le Nebraska est autant son lieu de naissance que son lieu de tournage privilégié). Mais le film ne cherche pas non plus à titiller une quelconque fibre autobiographique chez son réalisateur, tant il s’agit ici pour Payne de décrire aussi justement que possible des gens ultra-moyens, visiblement dénués d’idéaux ou d’ambitions, peut-être tentés par l’envie de retrouver une jeunesse qui se serait évaporée un peu trop vite. Et justement, sur une relation filiale toujours en chantier, où il s’agit là encore pour l’un de découvrir l’autre (et vice versa), le film donne vie à de délicieux moments de tendresse que la musique folk et la beauté des cadres contribuent à soutenir durablement.

Alors, certes, Payne n’évite pas quelques maladresses ici et là, que ce soit lorsqu’il frise la caricature redneck au détour d’un second couteau un peu trop typé ou lorsqu’il insiste un peu trop lourdement sur le côté ronchon du personnage de Woody (on peut légèrement s’en lasser au bout d’une heure de métrage…). Mais au travers d’un scénario qui équilibre aussi magistralement la cruauté et la cocasserie, et qui oscille toujours entre allégresse et tristesse sans déborder d’un côté comme de l’autre, il esquive bon nombre de pièges, domine sa légère misanthropie par une attention de chaque instant porté à chaque personnage, et nous maintient en état d’alerte sur chaque micro-péripétie du récit. Sur le domaine du film indépendant cherchant à raconter l’Amérique d’aujourd’hui sans abuser des outrances formelles ou infra-réalistes de plus en plus établies, on peut même dire que le film tutoie une rare justesse, tant formelle que dramaturgique.

On l’évoquait en filigrane plus haut : toute la richesse souterraine de cette comédie douce-amère, ainsi qu’une large partie de sa fibre émotionnelle, découle directement de sa rigueur formelle. Il faut dire que la manière dont Payne explore cette Amérique périurbaine, terre d’une classe (très) moyenne composée d’employés sans véritable avenir et de retraités engoncés dans leur train de vie pépère, a quelque chose de précisément touchant, sans doute au vu de personnages qu’il ne juge jamais, surtout au vu d’une mise en scène qui opte pour un tableau à la fois doux et paisible, d’une infinie précision dans la composition des cadres et dans le rythme du découpage. C’est là que le travail esthétique du film porte ses fruits, en particulier sur le choix du noir et blanc, ici servi par la photo magnifique du chef opérateur Phedon Papamichael : d’une part, le choix de ce format Scope d’une netteté à toute épreuve offre un contrepoint idéal aux impératifs du naturalisme granuleux (et, par ricochet, du misérabilisme à gogo) sur le domaine de la peinture sociale, et d’autre part, il renvoie en tant que tel à toute une mythologie de l’Amérique profonde, parcourue par des images iconiques qui n’ont jamais quitté le cinéphile féru d’une imagerie typique. Deux éléments-clés du film (la route et la musique folk) renvoient ici à une image en particulier : une pochette d’un album folk de Bruce Springsteen où l’on voyait une route en noir et blanc, en plein cœur d’un paysage vide. Le nom de l’album ? Nebraska.

Voir un film comme Nebraska est autant la promesse d’un road-movie terriblement juste et attachant que la certitude de revisiter tout un pan du cinéma américain des années 60-70, où le tracé hautement cinématographique des paysages définissait à sa manière un questionnement existentiel chez les personnages qu’il mettait en scène. Par ailleurs, au sein de la compétition cannoise de 2013 où le film reçut le Prix d’interprétation masculine pour Bruce Dern, il était aussi question de cela dans le très beau Inside Llewyn Davis des frères Coen, où l’alchimie image/musique et la peinture d’une middle-class américaine donnaient à capter moins l’état d’une société que des états d’âme chez des êtres désabusés, évoluant au beau milieu d’un paysage aux allures de décor mental. Alexander Payne boit un peu de la même bière, mais mise à plein régime sur la douceur de l’échappée qu’il met en scène, captant ainsi une même beauté intérieure dans la pauvreté des êtres humains comme dans la majesté désertique des paysages du Midwest. Parfois, le beau cinéma qui émeut et qui touche en plein cœur, ça ne tient pas à grand-chose : une belle image, une belle ambiance, un beau casting, une écriture soignée. Mais comme il est de plus en plus difficile de réussir un film simple, du moins un film dont la simplicité toucherait à quelque chose de fondamentalement pur, on pourra parler de « miracle », quitte à finir aussi ronchon et désabusé que ce vieux Woody…