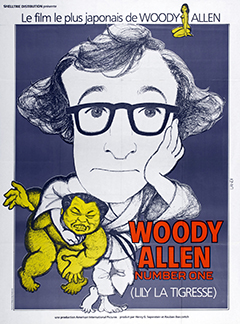

REALISATION : Woody Allen, Senkichi Taniguchi

PRODUCTION : American International Pictures, Benedict Pictures Corp, Toho

AVEC : Woody Allen, Tatsuya Mihashi, Akiko Wakabayashi, Mie Hama, Tadao Nakamura, Tetsu Nakamura, Louise Lasser, Susumu Kurobe, China Lee

SCENARIO : Woody Allen, Julie Bennett, Frank Buxton, Louise Lasser, Mickey Rose, Bryan Wilson

PHOTOGRAPHIE : Kazuo Yamada

MONTAGE : Richard Krown

BANDE ORIGINALE : The Lovin’ Spoonful, Kazuo Yamada

ORIGINE : Etats-Unis, Japon

GENRE : Comédie, Espionnage

DATE DE SORTIE : 29 octobre 1980

DUREE : 1h17

BANDE-ANNONCE

Synopsis : L’agent secret Phil Moskowitz se lance à la recherche d’une recette de salade d’œufs durs. Il aura fort à faire face à une bande de yakusas…

Vous voulez mettre un fan de Woody Allen dans l’embarras ? Rien de plus simple : plutôt que de lui casser les oreilles avec ses prétendus statuts de cinéaste rébarbatif (du genre à faire toujours le même film, ce qui est faux) ou d’individu maboul (du genre à épouser sa fille adoptive, ce qui ne nous regarde pas), essayez plutôt de le convaincre que Lily la Tigresse serait son premier long-métrage. Il aura autant de mal à vous contredire qu’à adhérer à cette idée, et à vrai dire, c’est assez logique. Là où les puristes démarreront la rétrospective au très rigolo Prends l’oseille et tire-toi (sorti en 1969), les autres – dont l’auteur de cette critique – choisiront sans crainte cette grosse blague parodique comme première pierre d’une filmographie bien plus riche qu’elle n’y paraît. Et pourtant, il est désormais de notoriété publique que Woody vomissait ce vrai-faux premier essai en tant que réalisateur, n’hésitant pas à le qualifier d’« entreprise stupide, juvénile et prétentieuse » ou à intenter un procès aux producteurs afin d’empêcher sa sortie en salles (ces derniers ayant remonté sa version et injecté des scènes de musique pop gratuite du groupe The Lovin’ Spoonful sans son accord). Un succès critique et commercial assez inattendu aura suffi à le convaincre de ne pas rajouter de l’huile sur le feu, quitte à prendre le risque de devenir un habitué des « succès illégitimes ». En effet, casé entre une comédie minable de Clive Donner qui fit chauffer la machine à biftons (Quoi de neuf Pussycat ?, au scénario écrit par ses soins et salopé par ses producteurs) et une parodie mégalo de James Bond qu’il portait en horreur (le fameux Casino Royale sorti en 1967), Lily la Tigresse avait tout du projet frustrant pour un artiste créatif et intègre, alors réputé pour son génie d’humoriste névrosé et ses numéros de stand-up débordant de flippe métaphysique. Reste que les premiers échantillons de son style sont bel et bien à dénicher ici, dans ce « trois films en un » que les zinzins de la grande époque de Canal+ ont sûrement dû visionner en boucle.

A l’origine de Lily la Tigresse, il y a tout d’abord une série B japonaise intitulée Kokusai Himitsu Keisatsu : Kagi no Kagi, quatrième épisode d’une série de cinq films d’espionnage surfant sur la mode des films James Bond – on est alors en 1966 – et réalisé par Senkichi Taniguchi (réalisateur culte du studio Toho qui collabora sur plusieurs films avec son ami et mentor Akira Kurosawa). Très performants dans l’achat de séries B exotiques destinées aux drive-in de l’époque, les pontes de la firme American International – dont le très roublard Henry Saperstein – se sont empressés d’en acheter les droits, sans être pour autant convaincus du potentiel commercial de la chose. Il faut bien avouer que le film de Taniguchi, centré sur la recherche d’une machine cryptographique par un agent secret nippon (joué par Tatsuya Mihashi, que l’on reverra bien plus tard en yakuza mélancolique dans le sublime Dolls de Takeshi Kitano), suinte fort l’académisme de la série des OSS 117 tournés par André Hunebelle. Non seulement l’intrigue est mollassonne en plus d’être relativement confuse, mais le découpage du film se révèle souvent aux fraises, la faute à des péripéties qui n’en sont pas, à des scènes d’action qui dépassent les limites de l’amateurisme, à un protagoniste trop libidineux pour être pris au sérieux (il balade sa main sur toutes les épaules et cuisses féminines qu’il rencontre) et à des astuces trop cheap pour pouvoir transcender un budget de cochon-tirelire. A titre d’exemple, avouons qu’utiliser une peinture mal éclairée de l’océan pour enrichir l’arrière-plan d’une scène nocturne se déroulant sur un bateau, c’était déjà ringard à l’époque de George Méliès !

Fort de ce constat, Saperstein trouva soudain une idée totalement barge qu’il s’empressa de proposer à Woody Allen : accommoder le film à sa sauce par l’ajout d’une postsynchronisation décalée et de dialogues loufoques. Amusé par l’idée, Woody Allen s’enferma alors dans un hôtel new-yorkais avec quelques amis (dont son futur coscénariste Mickey Rose et sa femme de l’époque Louise Lasser), visionna plusieurs fois avec eux le nanar de Taniguchi pour en extraire un maximum de possibilités parodiques, et cuisina le tout à sa sauce en modifiant le montage, en tournant de nouvelles scènes et en changeant la bande-son. Ce que le réalisateur et ses complices de doublage (qualifiés au générique de « casting sans stars » !) auront fini par pondre se révèle être ni plus ni moins que l’ancêtre des poilades détournées de Michel Hazanavicius (La Classe américaine) et de Nicolas et Bruno (A la recherche de l’Ultra-Sex). Soit un exercice de style conceptuellement génial, très en avance sur son temps, à fond dans le nonsense et l’étalage de dialogues sans queue ni tête, qui saborde de l’intérieur un genre ultra-codifié. D’autant que ce cher Woody, guignol provocateur habillé d’un faux costume de nabot mégalo, tient à ne rien cacher de l’absurdité de la chose, et ce dès son ouverture.

Une fois le film démarré par une suite incompréhensible de scènes d’action sans aucun sous-titre (hormis un, censé justifier l’usage d’un lance-flammes !), un journaliste interrompt soudain l’action pour interroger Woody sur sa démarche. Lequel, avec son humour si familier, se lâche : « On m’a demandé de superviser le projet parce que ceux qui me connaissent savent que la mort est mon pain quotidien et que le danger est mon beurre. Non, la mort est… mon beurre. Non. La mort est mon… Non, désolé. Sans promettre plus de beurre que de pain, disons que mort et danger font ma tartine préférée… Bref… Nous avons donc acheté un film japonais. Un film aux couleurs superbes, plein de pillages, de tueries et de viols. J’ai fait sauter toutes les voix et j’ai refait la bande sonore. Puis j’ai écrit une comédie, j’ai choisi de nouveaux acteurs, et nous avons joué notre comédie sur les scènes où vous voyez les Japonais tuer et violer. Le résultat, c’est un film où les gens se tuent et font des trucs à la James Bond, mais ce qu’ils disent n’a rien à voir avec ce qu’ils font ». Un tel détournement a-t-il déjà été tenté au cinéma ? Réponse osée de Woody : « Si, une fois, dans Autant en emporte le vent. Mais peu de gens le savent. En réalité, c’était des Japonais que nous avons doublés avec des acteurs sudistes. C’était pendant la guerre, et comme il y avait des Japonais partout, c’est resté top secret ». Et pour intensifier un démarrage en fanfare sur les pentes du WTF, quoi de mieux qu’un délirant générique à la Panthère Rose, où un petit personnage animé à tête de Woody reluque des Japonaises et se glisse dans leur décolleté plongeant ?

Ce côté « voyeur » souligné par le générique est à prendre au pied de la lettre, tant il convient de rappeler à quel point Woody Allen, derrière son statut (mérité) de dissecteur génial de la complexité des rapports humains et sociaux, n’a jamais su dissimuler une sensibilité bien réelle de punk érotomane – sans doute héritière de sa glorieuse carrière dans le stand-up. Et la première période de sa filmo, évoluant entre du nonsense maousse (Bananas, Guerre et Amour) et des délires sexuels à fond les ballons (Tout ce que vous avez toujours voulu savoir…), est là pour le démontrer. On admettra néanmoins que Lily la Tigresse n’est pas un film facile à juger ou à conseiller, si ce n’est comme un gros karaoké plaisantin où tout repose sur le décalage absurde entre l’image et le son. Sous l’impulsion d’un Woody en plein délire, l’objet de la recherche n’est plus ici un microfilm, mais une recette de salade d’œufs durs censée permettre à la Haute Bananie Epluchée (« Un pays inexistant, mais qui sonne fort bien ! ») d’exister enfin sur la mappemonde. Et l’espion bondien du film originel devient ici Phil Moskowitz, Japonais juif très porté sur la culotte et la magouille, qui se confronte à tout un tas de gangsters doublés n’importe comment – les Japonais ont ici un accent yiddish à se pisser dessus ! Quant au quota féminin, ici représenté par les sublimes Mie Hama et Akiko Wakabayashi (aperçues toutes les deux dans le film de James Bond On ne vit que deux fois), il devient la cible de sous-entendus graveleux et libidineux, allant de la drague cryptique (une fille sexy vêtue d’une serviette aguiche le héros en lui demandant de citer trois présidents, lequel répond « Lincoln ? » en examinant son entrejambe !) au pur sabordage de dialogues anodins (pourquoi se met-on à parler de mayonnaise par-ci et de vibromasseur par-là ?). Une obsession sexuelle tout à fait prégnante, lâchée sans mesure dans un vaste fourre-tout de péripéties absurdes (ici, on essaie d’ouvrir un coffre-fort en imitant James Cagney !), de vocabulaire très orienté (Woody sait nous faire rire avec des mots comme « sinus », « crustacé » ou « prostituée ») et de culture juive taquinée de toutes parts (mention spéciale au Japonais agonisant qui réclame son rabbin !).

Reste un point susceptible de faire polémique : dans la mesure où le film original de Senkichi Taniguchi avait déjà en lui une propension légitime à la parodie ou au second degré, le doublage parodique de Woody Allen ne risquait-il pas lui renvoyer la balle de façon déplacée ? On craint cela à mesure que l’enjeu – hyper débile – du scénario essaie de se développer, quitte à donner l’impression qu’une intrigue super bête se superpose à une autre qui l’était déjà. Or, le soupçon s’estompe assez vite, Woody ne se montrant jamais avare en digressions pour faire imploser la cohésion globale du récit, tantôt pour trouer le récit sans aucune justification (le meilleur exemple reste l’usage de chansons pop – une idée qui n’est pourtant pas de son ressort !) tantôt pour se jouer du support cinématographique lui-même (on voit des mains en ombres chinoises se balader sur l’écran pour enlever les poussières !). Très court en l’état et suffisamment hurluberlu pour ne pas étirer son principe trafiqué au-delà du supportable, Lily la Tigresse se contente de booster les curseurs du détournement graveleux et du mauvais goût avec ce qu’il faut d’idées osées pour susciter un fou rire nerveux et sincère. Ici, on a envie de manger Suki et Teriyaki (oui, c’est le nom des deux japonaises !), on gagne le droit de se métamorphoser en Boeing à réaction après avoir « sauvé un pays » et emballé la fille, et on termine en beauté par un strip-tease de la playmate China Lee sur fond d’un générique de fin auquel on ne fait même pas attention (et pourtant, on devrait !). Ou comment faire de la gratuité nonsensique un art à part entière, dans la droite lignée des travaux dadaïstes et situationnistes, et ce bien avant que le principe même du détournement ne devienne une donnée acquise pour le formatage des vidéos Web. Entre faire du cinéma et faire son cinéma, Woody Allen a choisi de ne pas choisir, et c’était le bon choix.