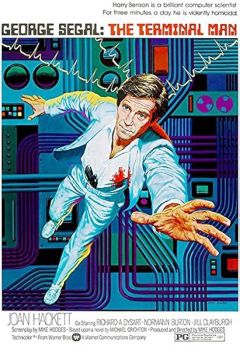

REALISATION : Mike Hodges

PRODUCTION : Warner Bros

AVEC : George Segal, Joan Hackett, Richard Dysart, Donald Moffat

SCENARIO : Mike Hodges

PHOTOGRAPHIE : Richard H. Kline

MONTAGE : Robert L. Wolfe

ORIGINE : Etats-Unis

TITRE ORIGINAL : The Terminal Man

GENRE : science-fiction

DATE DE SORTIE : 19 juin 1974

DUREE : 1H44

BANDE-ANNONCE

Synopsis : A la suite d’une blessure à la tête, un brillant ingénieur en informatique ressent de vives douleurs. Des scientifiques tentent d’y remédier en lui greffant une puce dans le cerveau. Une fausse manœuvre transforme le cobaye humain en tueur.

Bien qu’admiré par Terrence Malick et Stanley Kubrick, Homicides Incontrôlés n’a jamais déchaîné les passions. Mike Hodges signe pourtant une remarquable adaptation du livre de Michael Crichton où les institutions s’avancent sur la voie de la déshumanisation.

Comme tout art, le cinéma n’est théoriquement soumis à aucune règle. Il existe autant de manières de faire un film qu’il existe de réalisateur ! Il y en a de bonnes et il y en a des mauvaises ; chacun est juge, d’autant que ce qui ratera chez un cinéaste deviendra source de réussite chez un autre. Cela fait toute la beauté et diversité de cet art que nous chérissons tant. Mais soyons honnête : il s’agit d’une vision idyllique des choses. Sous le discours optimiste et naïf, il demeure des tensions plus ou moins contrôlées. Celles-ci ont tendance à édicter ce qui peut et ce qui ne peut pas être effectué. Elles imprègnent tout autant le processus du créateur que notre regard de spectateur. Si le réalisateur est libre d’utiliser tous outils à disposition pour conter une histoire, il y a une prédominance à se tourner vers certaines plutôt que d’autres.

Les mécaniques de comédie, d’action et de suspense ne sont-elles pas ainsi vues comme des moyens primordiaux de capter l’attention du spectateur et de le ravir ? Et qui se plaindra de l’emploi de ces astuces sources de plaisir ? Car si on se plaint du formatage des studios hollywoodiens, n’est-ce pas nous qui les poussons à les utiliser ? Nous sommes hâtifs à qualifier négativement un long-métrage pour sa froideur, son ennui ou sa lenteur. Pourtant, il peut parfaitement s’agir de choix voulus pour révéler le cœur de l’histoire. Ces outils à double tranchant prennent le risque d’être critiqué précisément pour l’effet volontairement recherché. En soit, cela reviendrait à se plaindre que l’humour provoque le rire. Bien sûr, nous aimons penser que nous savons faire la part des choses. Mais la vérité est que le recul nous fait souvent défaut. Si tel était le cas, nous aurions reconsidérer depuis déjà longtemps le cas d’Homicides Incontrôlés ou The Terminal Man en version original (nous privilégierons le titre anglais pour la suite de l’article).

The Terminal Man est adapté du roman éponyme de Michael Crichton. Il s’agit du deuxième livre qu’il signera sous son nom, le premier étant La Variété Andromède. Auparavant, il aura écrit une dizaine de roman sous pseudonyme. Si Crichton a toujours eu la passion de l’écriture, cette production de littérature de gare servait surtout à financer ses études de médecine. Le succès de La Variété Andromède lui permettra de revenir à sa vocation première. The Terminal Man marque ainsi une transition et celle-ci se retrouve dans la forme du livre. Comme nous l’avions indiqué dans notre analyse de l’excellente adaptation par Robert Wise, La Variété Andromède propose une narration à l’approche factuelle avec ses procédures et rapports sur les évènements. The Terminal Man opte lui pour une narration classique mais où prédomine de nouveau cette idée de neutralité du style. Il est alors facile de voir de la basse littérature dans une écriture basique, retranscrivant action et personnages sans grande éloquence. On comprend cette froideur dans le choix formel de La Variété Andromède mais cela apparaît moins acceptable dans le cas de The Terminal Man. Pour autant, elle est bien encore au service de son histoire et de ses préoccupations de techno-thriller.

À la suite d’un accident automobile, Harold Benson est sujet à des troubles neurologiques. Lors de ses crises, il souffre d’une levée de ses inhibitions contre les actes de violence et se retrouve coupable de multiples agressions. La médecine courante s’est montrée incapable de guérir sa maladie. C’est là qu’entre en scène un nouveau traitement expérimental. Il consiste à installer des électrodes sur le cerveau de Benson. Contrôlés à distance par un ordinateur, ceux-ci permettraient de désamorcer ses sursauts de violence. Toute la première moitié de The Terminal Man consistera à détailler cette ambitieuse opération, de l’admission à l’hôpital au réveil post-opératoire. Une nouvelle fois, Michael Crichton cherche à faire la description d’une société qui, dans sa croyance dans la toute-puissance technologique, s’avance sur le chemin de la déshumanisation. La technologie dans le cas présent n’a d’autre objectif que de contenir les actes d’un être humain. Un être humain malade certes mais un être humain quand même.

En ce sens, Crichton n’offre pas un portrait très flatteur de ses anciens confrères médecins. A travers le détail factuel de l’intervention, il montre une institution se préoccupant avant tout de son protocole et de sa future normalisation. Le patient et son bien-être sont des données prises en compte mais aucunement plus significative qu’une autre. Toute la froideur du texte met ainsi en évidence le statut de Benson. Il est l’élément central de l’attention mais peu considéré en tant qu’individu. Si on surveille sa santé et son état d’esprit, c’est surtout pour jauger de son influence sur le déroulement de l’opération. Seule semble compter la démonstration d’une maîtrise sur le corps et par extension le mental. Son objet apparaît secondaire. Comme d’habitude, Crichton veut montrer une tentative de contrôle qui ne peut que dérailler tant elle omet l’essentiel.

A l’instar de La Variété Andromède, The Terminal Man étale une machinerie renonçant tellement à toutes émotions qu’elle ne peut que s’effondrer à cause de celles-ci. En l’occurrence, les médecins choisissent sciemment de faire abstraction des troubles psychotiques de Benson. Ingénieur en informatique, Benson vit notamment dans l’angoisse que les ordinateurs prennent un jour le contrôle sur l’homme. Cela n’en fait théoriquement pas le candidat idéal pour être placé sous l’égide d’un ordinateur. Et l’opération ne fait que confirmer sa paranoïa. C’est parce qu’il n’existe aucune autre solution qu’il accepte l’opération et de renoncer de son point de vue à une part de son humanité. Or, aussi richement programmé soit-il, l’ordinateur n’est pas prêt à gérer les contradictions d’un tel afflux émotionnel. Il se crée une forme d’autosuggestion. L’ordinateur se met à vouloir compenser les crises de violence par le déclenchement de sensations de plaisir. La juxtaposition des deux émotions pousse inconsciemment Benson à vouloir éprouver plus de crises et l’ordinateur répond positivement à cette sollicitation. Benson devient alors incontrôlable. Ses pulsions meurtrières se font de plus en plus nombreuses et irrésistibles. La seconde moitié du livre où il s’enfuit et sème la mort est d’un intérêt bien moindre à la première. Le livre prend une tournure plus proche des écrits sous pseudonyme de Crichton. La fuite du tueur vire au polar bas de gamme et la tonalité froide du début y paraît beaucoup moins captivante. Lorsque le réalisateur Mike Hodges approchera l’adaptation du roman, il aura de toute évidence conscience de cela.

Un scénariste soucieux d’offrir le spectacle le plus efficace possible aurait suivi un choix simple : minimiser la première partie autour de la rébarbative opération et amplifier la seconde partie sur la traque pleine d’action et de violence. Hodges refuse lui catégoriquement cette option. Il conserve à l’identique la structure en deux étapes du roman et ne cache pas sur laquelle porte sa préférence. Il va coller au plus près de la partie hospitalière du livre mais se permettre énormément de libertés sur la partie policière. Plusieurs apports sont faits déjà pour rendre le film visuellement plus intéressant. Le final du livre prenant place dans un morne sous-sol de l’hôpital est par exemple déplacé dans le cadre plus impressionnant d’un cimetière (séquence qui aura suffisamment marquée Terrence Malick pour qu’il écrive une lettre de félicitation à Hodges). Mais il s’agit également pour Hodges d’affiner le propos du livre par le biais d’outils cinématographiques.

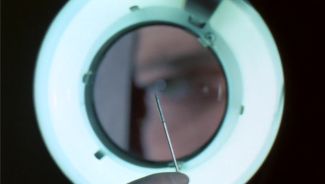

Cela commence dès le plan introductif. Sans explication, on voit un hélicoptère de la police prendre son envol. Pragmatiquement, on considère que cela est lié au transport de Benson de son lieu de détention à l’hôpital. Cela apparaît d’autant plus plausible par rapport au générique d’ouverture qui suit. Alors que les noms défilent, on contemple l’œil d’un garde surveillant Benson par un judas. Néanmoins, Benson arrive quelques minutes après à l’hôpital dans un fourgon sans l’ombre d’un hélicoptère à l’horizon. La présence de cet hélicoptère semble incongrue pour un film sur une procédure supposément millimétrée. La récurrence du plan de l’œil à travers le judas sous-entend toutefois qu’il n’en est rien. Initialement assigné à la police, sa réutilisation l’attribue tout autant au personnel hospitalier. Il y a ainsi une confusion de l’institution policière et hospitalière, semblant participer au même système de surveillance généralisée. Hodges ne cache plus son jeu à la fin et l’ultime itération du plan s’adressera directement au spectateur. Entretemps, il aura dévoilé le rôle de l’hélicoptère.

Comme indiqué plus haut, Mike Hodges change le lieu de la conclusion. Le déroulement de cette confrontation finale reste grossièrement la même : le corps médical est définitivement impuissant pour sauver Benson et celui-ci meurt. Cependant, Hodges modifie drastiquement le décès de Benson. Dans le roman, il sombrait irrémédiablement dans la folie et était abattu dans un état de légitime défense. Dans le film, Hodges filme Benson dans un état d’agonie absolue. Il est épuisé par les crises à répétition et va chercher du calme en se réfugiant au fond d’une tombe. Il n’est plus en état de menacer quiconque. Bien qu’armé d’un pistolet, il n’a même plus la force de brandir son arme. C’est à ce moment que réapparaît l’hélicoptère de police qui va l’abattre sans avoir émis la moindre sommation. Hodges élimine totalement l’état de légitime défense de la situation. L’hélicoptère apparaît n’avoir aucun autre objectif que d’abattre l’élément perturbateur. Il quitte d’ailleurs immédiatement les lieux dès sa tâche accomplit. Pendant le générique de fin, on le voit atterrir sous le même angle que le plan d’ouverture. La boucle est bouclée.

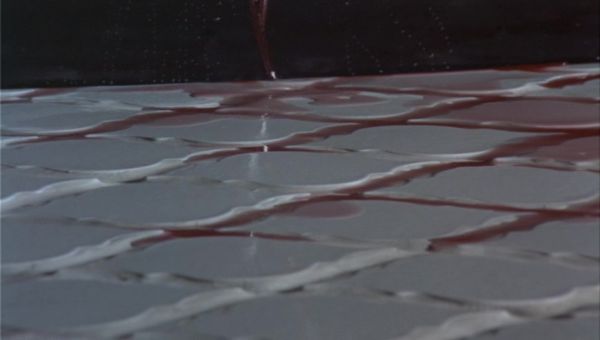

Mike Hodges montre ainsi une société fonctionnant comme une mécanique déshumanisée n’ayant aucun état d’âme vis-à-vis de ceux ne rentrant pas dans le rang. Dès les premières secondes, elle apparaît envisager la possibilité de l’échec de l’opération chirurgicale et acter l’exécution sommaire du patient incurable dans ce cas-là. L’autorité élimine donc au lieu de soigner. Hodges rajoute en ce sens une mention sur la lobotomie. La pratique barbare pouvait se vanter de rendre ses patients calmes et apaisés mais celui-ci devenait un individu diminué, amorphe et apathique. Une société avec des citoyens dénués d’émotion semble préférable à une avec des individus vivant pleinement dans un tumulte émotionnel (aussi potentiellement violent soit-il). Hodges appuie cette idée de pureté aseptisée par l’utilisation de décors aux prédominances blanches. Lors du premier meurtre de Benson, l’irruption du sang rouge en devient plus choquante. Mais Hodges ajoute une note plus ironique en se focalisant sur le sang coulant en suivant le motif du carrelage. La violence de Benson ne suit finalement qu’un schéma qu’on lui impose.

Évidemment, cette utilisation du blanc était logique au regard du contexte hospitalier de la première partie. Toutefois, elle n’est pas la seule manière dont Hodges épingle le comportement du personnel médical. L’exposé de l’opération au début du film est éloquent. Au lieu d’une rencontre en chair et en os, les docteurs font défiler une série de photographie de Benson. Cela met d’office une distance en place. Benson est d’office introduit comme un cas de maladie à guérir et non un individu à soigner. Hodges force ainsi son casting à exprimer le moins d’émotion et d’agir de la façon la plus fonctionnelle possible. Lors de la fête censée célébrer la réussite de l’opération, on ne voit que des visages fermés. Pas de rires ou même de sourires, aucunes discussions enjouées. Le succès n’apporte pas la moindre sensation particulière. Hodges achève de tourner en dérision cette retenue lorsque le patient s’échappe. Alors que la panique commence à gagner les médecins, ils se retrouvent obligés de chuchoter pour ne pas déranger le sommeil des patients. Quand bien même la situation est exceptionnelle (ce que dénote leurs tenues de soirée dans le cadre désinfecté de l’hôpital), les règles s’imposent à eux et étouffent littéralement l’expression de leurs émotions.

Ce côté pince-sans-rire est certainement une des choses qui a ravi Stanley Kubrick, très grand fan du film. D’ailleurs, on peut se demander s’il n’avait pas en tête la scène d’agression dans une salle de bain lorsqu’il lui a fallu concevoir une séquence similaire dans Shining. Malheureusement, tout le monde n’aura pas le même goût que le réalisateur de Barry Lyndon. The Terminal Man ne se remettra jamais de son échec critique et public, sombrant dans l’oubli et devenant invisible légalement en France. Une triste situation pour un si remarquable film de science-fiction plus dévolu nécessité de son histoire qu’aux impératifs à la mode.

Matthieu Ruard

Marqué par la découverte des Dents De La Mer à cinq ans, je suis depuis resté en émerveillement devant la capacité du 7e art de faire croire à l’incroyable. Qu’importe le genre et la manière tant que l’émotion répond présent… mais s'il y a des scènes d’action avec plein de trucs qui pètent, c’est quand même mieux.

Vous me trouverez aussi sur Twitter.

Related Posts

12 février 2024

De l’amour

En 2001, Jean-François Richet éteignait sa flamme anarchiste au profit d'un…

6 février 2024

Diabolique

Logiquement mal-aimé à sa sortie, ce semi-remake du film de Clouzot apparaît…