Savoir ce qui se passe dans la tête de Jean-Luc Godard est encore aujourd’hui un sacré défi. Nul doute que si quelqu’un décidait de bâtir un film sur cette interrogation, soit ce serait impossible faute de durée suffisante pour réunir et confronter tous les arguments, soit le résultat serait sûrement aux frontières de l’insondable. En même temps, cela tombe bien : puisqu’il est souvent considéré que le cinéaste emblématique de la Nouvelle Vague, aujourd’hui exilé à Rolle, est le plus grand metteur en scène de lui-même comme de ses films, il est donc permis de penser que ses films n’ont jamais reflété autre chose que sa propre pensée chaotique, dissimulée derrière un emballage expérimental qui ne s’est jamais totalement évaporé chez lui. Une idée logique, tant sa faculté irritante à énoncer des dogmes prétentieux sur le langage filmique (la « morale d’un travelling », pour ne citer que le plus énervant) ou à débiter cinquante âneries par phrase durant ses interviews (ne manquez pas celle présente sur le DVD du film, JLG surpasse JCVD dans le non-sens total !) ont fini par le rendre foncièrement aussi renfermé que son cinéma, avec la crainte légitime de se demander s’il avait encore quelque chose à dire ou à filmer. Il est inévitable que les nostalgiques de la Nouvelle Vague continueront de louer son bricolage filmique comme autant de perspectives enthousiasmantes pour le futur du 7ème Art, mais honnêtement, nul ne doit empêcher les autres de passer outre s’ils le souhaitent, surtout si l’on juge à quel point de nombreux cinéastes contemporains ont su faire de l’expérimentation un art réflexif autant qu’un geste artistique de très grande ampleur. Aujourd’hui, Godard n’est plus celui qui a su apporter un regard neuf sur le cinéma. Il n’est plus non plus cet artiste ambitieux qui, à l’époque d’A bout de souffle, proposait un manifeste de liberté pour tous les artistes désireux d’imposer leur point de vue sur la pellicule. Il n’est même plus un cinéaste conscient et intègre qui construirait une œuvre puissante en donnant du relief à ce qu’il filme, quitte à laisser parler sa caméra et ses images à sa place. Alors, voilà, la question se pose à nouveau : aujourd’hui, qui est Jean-Luc Godard ? Risquons l’hypothèse de croire qu’il n’a jamais été autre chose qu’un fantôme végétant au-dessus du 7ème Art comme une influence invisible et incertaine, à laquelle de nombreux artistes supra-théoriques ont tenté de se raccrocher. Une énigme. Une ombre qui aura néanmoins marqué l’art au-dessus duquel il flottait et donné naissance à quelques œuvres puissantes, dont Le mépris constitue très certainement le plus beau joyau. Son dernier film, dont la réception au festival de Cannes de 2010 aura finalement été un non-événement en puissance, entérine ce constat pour de bon et, bonne nouvelle, se permet même d’apporter un éclairage supplémentaire.

Le plus incompréhensible, ici, n’est pourtant pas tant le contenu de l’œuvre que de justifier ce qui la rend fascinante sur bien des aspects. Déjà, histoire de ne pas s’emporter trop vite devant ce qui s’apparente a priori à un énorme pétage de plomb sur pellicule, il convient de faire la part des choses. A commencer par le titre du film, lequel, de façon quasi subliminale, offre la clé du film, Godard ayant toujours reconnu que ses films ont été des titres avant d’être des scénarios. Conçu à l’origine pour être appelé Socialisme, le cinéaste aura finalement rajouté le mot Film, ce qui, implicitement, annonce trois choses : le cinéma comme point de départ d’une réflexion, le socialisme comme manifeste et non comme programme, et l’association des deux termes vue sous un angle poétique. Globalement, le film se structure en trois parties (ou trois « mouvements », comme l’indique le dossier de presse), chacune explorant à sa façon une forme d’émancipation de l’être humain et posant un regard ambivalent sur une Europe transformée. Au début, c’est dire à quel point on s’inquiète d’assimiler le visionnage du film à une tannée sans équivoque : collage de saynètes éparpillées et échappées de plusieurs formats d’image (DV, caméscope, 16mm, 35mm, Super-8, Scope, etc…), montage sonore très approximatif, insertion de cartons ou de sous-titres en filigrane, superposition de diverses couches de dialogues, brouillage sonore souvent dégueulasse (le son infernal d’une boîte de nuit est ici retranscrit tel quel jusqu’à saturation) et multiplication des micro-histoires dont on ne pige honnêtement pas grand-chose.

Bon, c’est sûr, détaillé de cette manière, ça donnerait presque envie de fuir et, durant le visionnage de la chose, force est de constater qu’on est souvent tenté d’éjecter le DVD pour le remplacer par un truc moins agressif visuellement (le dernier Michael Bay, peut-être ?), mais il est indispensable de conserver un certain intérêt face à cet hallucinant déluge d’images expérimentales. Cette première partie du film, très justement baptisée Des choses comme ça, construit un terrain d’exploration où les idées s’éparpillent et se confrontent, parfois dans le désordre ou dans la vitesse, quitte à s’interrompre brusquement, formant ainsi un chaos plastique assez étrange. Et pas n’importe quel chaos : celui du monde moderne. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard en soi si Godard a choisi de dérouler ce programme inaugural d’une demi-heure sur une croisière en pleine Méditerranée : il s’agit pour lui d’opérer un raccourci sidérant de l’Europe actuelle, avec ses voyageurs non-curieux, sa modernité clinquante, son brouhaha indescriptible, ses destinations qui se suivent sans se ressembler, ses échos tourmentés, et surtout, un horizon qui ferait presque figure de symbole d’espoir pour ce monde à la dérive. Le collage d’images, épuré et elliptique, forme une constellation complexe d’idées et de points de vues que Godard explore avec autant de froideur que d’optimisme, sans imposer de jugement réel malgré la radicalité des cartons (une habitude, chez lui). Pour une fois moins radical et engagé que d’habitude (et ce n’est pas plus mal), son point de vue est celui d’un artiste inquiet pour la pérennité du socialisme et de l’égalité (« Aujourd’hui, les salauds sont sincères »), mais qui continue d’espérer à travers la puissance évocatrice des images (« Mettre les images à l’abri du langage et se servir d’elles, car elles sont dans le désert où il faut aller les chercher »).

On a beau retrouver dans Film socialisme le Godard bavard et pesant que l’on prend tant de plaisir à détester, prompt à multiplier les aphorismes à loisir avec le risque d’aller un peu trop loin dans ses diatribes, il n’empêche que son filmage bordélique trouve ici une résonance contemporaine. Surtout lorsque démarre le second mouvement du film (Notre Europe) : dans un garage aux allures d’entreprise familiale se déroule une étrange guerre entre générations, où le père tente de comprendre le dédain de ses enfants envers lui et assiste du coup à l’émancipation de ceux-ci. Et voilà que les jeunes, dans un pur élan démocratique, se présentent à une élection sans leurs noms de famille, ce qui donne à penser que cette vision d’une tribu familiale en guerre fait écho au chaos du premier mouvement du film. C’est une autre Europe, en réalité la même, mais à une échelle plus petite, celle de la famille. Avec une note d’espoir qui semble résider dans les jeunes générations. Godard filme cette jeunesse regardant l’horizon comme un espoir à ce chaos.

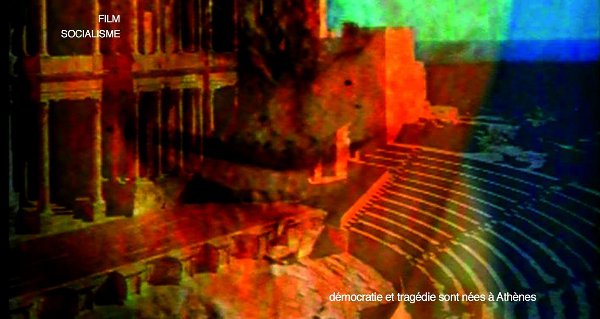

Le dernier mouvement du film, intitulé Nos humanités, revient faire le tour des destinations du premier mouvement sous la forme d’un vrai opéra plastique, bizarroïde, mais parfois fulgurant, entérinant le projet initial de Godard : explorer le chaos des images (seuls témoins de la vérité du monde) pour en extraire un manifeste, celui d’une interrogation sur les fondements de la vie sociale et d’une apologie de l’émancipation au sens large, qu’elle soit culturelle ou existentielle. En témoigne cet ultime pied de nez envers la loi Hadopi (que Godard continue encore aujourd’hui de fustiger), avec le carton massif « Quand la loi n’est pas juste, la justice passe avant la loi ». Quant au No comment qui clôt le film pour de bon, il passerait presque aussi bien comme un rejet de point de vue à imposer au public que comme une tentative de fuite expédiée de la part d’un artiste qui, démuni face à ce qu’il tente de coucher sur pellicule(s), souhaiterait pousser chacun à se démerder avec ce qu’il voit et ce qu’il croit. De quoi pousser certains à user leurs derniers neurones à essayer de piger ce que Godard a voulu dire avec celles qui lui restaient. Mais rien ne les y oblige, à vrai dire. C’est aussi ça, le socialisme.

Réalisation : Jean-Luc Godard

Scénario : Jean-Luc Godard

Production : Ruth Walderberg

Photographie : Fabrice Aragno, Paul Grivas, Jean-Luc Godard

Montage : Jean-Luc Godard

Origine : France/Suisse

Date de sortie : 19 mai 2010

Guillaume Gas

Cinéphage hardcore depuis mes six printemps (le jour où une VHS pourrave de Tron trouva sa place dans mon magnétoscope), DVDvore compulsif, consommateur aguerri de films singuliers et/ou zarbis, défenseur absolu de Terrence Malick et de Nicolas Winding Refn, et surtout, enclin à chercher jour après jour dans le cinéma un puits infini de sensations, qu'elles soient fortes, émouvantes, agressives ou uniques en leur genre. Toujours prêt à dégainer ma plume pour causer cinéma et donner envie à chacun de se rendre dans cette délicieuse Matrice que l'on appelle une "salle obscure"...

Related Posts

12 septembre 2025

Homicides incontrôlés

Bien qu’admiré par Terrence Malick et Stanley Kubrick, Homicides Incontrôlés…

12 février 2024

De l’amour

En 2001, Jean-François Richet éteignait sa flamme anarchiste au profit d'un…

Bonjour,j’ai vu ce film une

seule fois, lors de sa sortie en salle, donc je m’excuse d’avance

s’il y a quelques imprécisions dans ce commentaire. Cette critique

me rappelle l’avis du philosophe en carton du « grand journal »

(à l’époque) Ali Baddou qui n’avait pas compris le film (c’est lui

qui le dit hein). Bien que ce ne soit pas son meilleur film,

loin de là, et qu’on ait (bien sur) le droit de le critiquer, je me

permets d’émettre quelques critiques sur cette critique. Il faut

savoir que lorsque je lis un article pourri, je ne m’arrête pas pour

faire une critique du texte, du coup ce n’est absolument pas un

manque de respect pour courte-focal ou pour l’auteur de l’article

(bien au contraire, je trouve que vous faites du bon boulot). C’est

un simple point de vue. Du coup, j’espère que tu ne le prendras pas

mal.Tu te base sur les interviews de JLG pour faire une

critique de ce film. Bien que ces interviews soient intéressantes,

puissent porter à discussion, etc. … il me semble que partir

d’interviews de JLG pour analyser son film est une erreur. Il

faudrait partir du film lui même. D’ailleurs, même si on part des

diverses interviews que JLG donne, il semble qu’il y ait une erreur

d’interprétation. JLG ne part pas d’un titre, il part d’abord d’une

idée (qui ensuite devient un titre – comme dans les

courts-métrages de Chaplin d’ailleurs – presque à la manière des

surréalistes, bien que le but final soit vraiment différent).Ce

qui est intéressant dans cette critique, c’est le point de vue sur

la pseudo-radicalité de JLG. On est pas « radical » au milieu de

rien. On est toujours « radical » ou « extrême » par rapport à

une norme. Par exemple, si tu parles de quelqu’un « d’extrême

gauche », tu pars de l’idée que la norme est le libéralisme, etc.

… Du coup, je ne comprends pas l’intérêt de parler dans cette

critique de « montage sonore approximatif ». Approximatif par

rapport à quoi ? Par rapport aux films que nous avons l’habitude de

voir ? Oui, ça je veux bien l’admettre, mais du coup, il n’y a pas

d’analyse. Une fois que tu as écrit que le montage était «

approximatif » (déjà, on a compris ou tu places la norme), il n’y

a rien de dit. Ce qui aurait été intéressant, aurait été de se

demander pourquoi le montage, le son, etc. … n’obéissaient pas aux

normes du cinéma contemporain. Par exemple, la saturation de la

boite de nuit est un élément ultra intéressant dans le film de JLG

(même si ça te nique les oreilles).Dans ta critique, tu

parles d’abord de la croisière en bateau, puis du garage, ce qui

selon moi n’a aucun sens . Surtout que tu utilises le mot « œuvre »

pour parler de ce film, bon pourquoi pas, mais après tu divises le

film en l’analysant partie par partie et non en le prenant justement

comme une œuvre. Par exemple, la relation de la multitude (je parle

ici du concept du philosophe rital Toni Negri dont je suis quasi

certain qu’il a inspiré JLG. Mais ce n’est que mon interprétation,

je peux me planter) à l’individu (ce qui est au centre du socialisme

tout de même). On passe du macro (avec le bateau) au micro (avec le

garage familial). De plus, dans cette critique, le point de

vue historique est totalement occulté. Tu passes sous silence les

différentes étapes de la croisière : Espagne Égypte, Grèce, Italie, etc. … Pourtant, c’est ce qui m’a le plus marqué

dans ce film. Ce retour à la lutte contre le franquisme (inutile de

préciser que JLG se place du côté des Républicains), à la

création d’Israël (qui est la suite d’un génocide européen, ne

l’oublions pas), etc. … Bref, la lente archéologie (plus que généalogie) de l’Europe. Je pense que la critique du capitalisme que

fait JLG vaut toutes les lectures du Capital de Marx du monde.

Ce n’est pas pour rien qu’une croisière (avec des gens blindés

donc) s’arrête à autant d’endroits symboliques pour le Socialisme.

D’ailleurs, ce qui est énorme, c’est que Alain Badiou fait un cours

avec deux pauvres gars dans l’amphi. Alain Badiou, figure phare du

radicalisme sauce Mao qui fait un cours sur une croisière ou

l’argent vend du rêve aux gens est un symbole assez énorme je

trouve. D’ailleurs, je ne sais plus si c’est exact car j’écris ça

de tête, mais il me semble que c’est un cours sur Bergson

(philosophe qui a pas mal taffé sur le temps si mes souvenirs sont

bons) ou sur Husserl (qui a également mis le temps interne, donc

temps de la conscience au centre de son œuvre, il me semble. Pardon

si j’écris une connerie^^). D’ailleurs, il me semble que – même

si le plan ne dure que quelques secondes – ce sont des secondes

chargées d’à-présent (« Jetztzeit ») et de

réalité. Puisque, le cinéma de JLG reste tout de même une

réflexion sur la réalité. Il me semble (c’est juste une

interprétation, je peux me tromper hein) que si tu ne t’appuies que

sur les aspects techniques : format d’image, son, montage, etc. …

C’est sans doute parce que le fond du film te dépasse totalement. Je

trouve qu’il est totalement pertinent de parler des divers formats

d’images, etc. … mais juste dire « il y a plusieurs formats

d’image. » est loin d’être suffisant. L’intérêt de s’attarder sur

les aspects techniques, c’est de s’en servir pour analyser le film et

pas uniquement comme simple « information » (sinon, il suffirait de

se renseigner et de regarder la fiche technique du film).Ceci

dit, la première phrase de cette critique est très pertinente : «

Savoir ce qui se passe dans la tête de Jean-Luc Godard est encore

aujourd’hui un sacré défi ». C’est totalement vrai !

Ceci-dit, je ne comprends pas pourquoi juste après il est parlé de

pensée chaotique, alors que je pense que même si ses films peuvent

sembler chaotiques, sa pensée, elle, n’en reste pas moins totalement

fluide et en construction…Je prends le pari que dans

quelques années, ce film sera pris comme exemple pour parler de la

transition « civilisationnelle » que l’Europe (et le monde) est en

train de vivre. Godard a souvent été visionnaire dans ses films

d’ailleurs. Dans La Chinoise par

exemple, il annonçait la gueule de bois post-1968 alors qu’on

était encore en 1967. Bref, je ne vais pas m’attarder sur la

Chinoise , je vais juste m’arrêter sur quelque chose qui m’a

marqué. Dans La Chinoise, Michel Foucault en prend plein la

tronche. À la même époque, il a sorti Les mots et les choses

et, bizarrement, c’était un putain de best-seller que tout le monde

lisait (alors que c’était un livre de sciences sociales quand même).

Mais Foucault était très critiqué par toute l’équipe des Temps

modernes (Sartre, etc. …). Bref, pour résumer, JLG était

plutôt du côté des Temps modernes (d’ailleurs Francis

Jeanson, qui écrivait dans cette revue joue son propre rôle dans le

film). Et je pense qu’il s’est approprié une phrase de Sartre

(lorsqu’il critiquait le livre de Foucault) : «Certes sa

perspective reste historique. Il distingue des époques, un avant et

un après. Mais il remplace le cinéma par la lanterne magique, le

mouvement par une succession d’immobilités. Le succès de son livre

prouve assez qu’on l’attendait. Or une pensée vraiment originale

n’est jamais attendue.». Et je pense que c’est ce qu’il faudrait

mettre au début des critiques des films de JLG (enfin sauf, le jour

ou il fera un film aseptisé) : « une pensée vraiment originale

n’est jamais attendue ». cette phrase va d’ailleurs bien avec la

première phrase de ta critique : « Savoir ce qui se passe dans

la tête de Jean-Luc Godard est encore aujourd’hui un sacré défi

».Donc, de même qu’il est difficile d’occulter les

références (qu’elles soient historiques, contemporaines,

philosophiques, etc. …) dans La Chinoise, de plus j’ai été

étonné que ltu ne ne fasses même pas une mini-allusion au livre de

Balzac Les illusions perdues (qu’une fille lit dans la garage

familial). Une réflexion pour savoir ce qui est perdue mais surtout

de quelles illusions on parle, aurait été pas mal.En fait,

il me semble que l’erreur est d’aborder tous les films de la même

manière. On n’analyse ou on aborde pas un film de Godard, comme un

film de Sokourov ou d’Eisenstein par exemple. Lorsque je regarde un

film de Ken Loach (que j’adore), je ne me place pas dans le même

esprit que lorsque je regarde un film de JLG. Même si Godard est

critiquable, je trouve qu’il a le mérite d’inventer son propre

langage cinématographique, ce qui se fait rare dans le cinéma

contemporain je trouve. Bref, à la base, je voulais juste

écrire un petit truc, du coup, je ne sais pas si tu liras tout. Il y

aurait encore plein de choses à dire/écrire mais je suis totalement

conscient que la difficulté d’une critique repose dans le manque de

place et qu’il est très dur de résumer une œuvre comme Film

Socialisme en à peine une page.

De toute manière, l’intérêt des

films de JLG, c’est qu’il n’y a pas deux analyses du film qui se

ressemblent.Bonne continuation, car le site est vraiment

bien. Vous faites du bon travail.

Bonjour,une (courte) critique de Film Socialisme de JLG (enfin je ne sais pas vraiment si on peut appeler ça une critique) : http://www.article11.info/?Film-socialisme-by-JLG-quo-vadis#pagination_page Enfin, juste si ça vous intéresse.Bonne continuation