REALISATION : Jacques Rivette

PRODUCTION : Les Films du Losange, Sunchild Productions, Carlotta Films

AVEC : Jean-Pierre Léaud, Juliet Berto, Michèle Moretti, Michael Lonsdale, Bulle Ogier, Bernadette Lafont, Françoise Fabian, Eric Rohmer, Barbet Schroeder, Jean-François Stévenin

SCENARIO : Jacques Rivette, Suzanne Schiffman

PHOTOGRAPHIE : Pierre-William Glenn

MONTAGE : Carole Marquand, Nicole Lubtchansky

BANDE ORIGINALE : Jean-Pierre Drouet

ORIGINE : France

GENRE : Comédie, Drame

DATE DE SORTIE : 13 mars 1974

DUREE : 12h55 (Noli me tangere) – 4h24 (Spectre)

BANDE-ANNONCE

Synopsis : Paris, 13 avril 1970. Deux troupes de théâtre d’avant-garde répètent chacune une pièce d’Eschyle. Un jeune sourd-muet fait la manche dans les cafés en jouant de l’harmonica. Il reçoit des messages anonymes le mettant sur la piste d’une mystérieuse société secrète. Une jeune femme séduit des hommes pour leur soutirer de l’argent. Alors qu’une conspiration se dessine, des liens se tissent entre les différents protagonistes…

« Deux chemins s’ouvrent devant toi

Treize pour mieux chasser le Snark

Place-moi comme je dois l’être

Ils n’auraient rencontré le Boo

Sainte fut notre ambition

Jum qui les vit s’évanouir

Au port où tu dois aborder

Passe le temps qui les gomma

Une main guidera la tienne

D’autres Treize ont formé un étrange équipage »Le mystérieux troisième message reçu par Colin (Jean-Pierre Léaud)

Quand le New York Times parle d’Out 1 comme du « Graal de tout cinéphile », il est impossible d’y voir une hyperbole, et ce même si l’on n’est pas familier ou admirateur du cinéma de Jacques Rivette. Pour quelle raison ? Il y en a tant. Déjà – vu que c’est le détail qui n’échappe à personne – la monumentale durée du film : 755 minutes découpées en huit épisodes, pour un film conçu à l’origine sans aucune limitation de durée. Ensuite pour sa périlleuse sortie qui aura contraint Rivette, refroidi par le refus des distributeurs de sortir un film aussi long en salles, à développer une version courte (4h24, tout de même !) au terme d’un long processus de montage. Enfin pour la place fondamentale qu’il occupe au sein du cinéma français et – surtout – de la Nouvelle Vague : film libre, bien sûr, mais surtout continuité directe de cette audace créative que Godard avait déployé sur A bout de souffle. Non pas que le cinéma de Rivette ait pu être du genre à faire office de révolution (on pourra lui préférer la poésie lumineuse de Rohmer ou les montages expérimentaux de Godard), mais sa façon d’investir malgré lui le rôle de l’électron libre de la bande ne sera pas passée inaperçue. Pour lui, le cinéma n’est pas un train qui place le spectateur sur des rails sécurisants (à savoir une narration bétonnée sans accroc), mais avant tout une expérience, un travail permanent sur les normes et les conventions, où le public n’a d’autre choix que de laisser sa passivité au placard. Le choix de la longue durée suit cette logique : si l’on excepte son dernier film (36 vues du Pic Saint-Loup, à peine 1h24 !), le cinéma de Rivette impose une liberté sans limite qui invite son audience à s’aventurer à sa guise dans son film, quitte à ce que l’expérience puisse être différente au gré des revisionnages. Bref, un cinéaste plus « out » que « in », en somme – inutile de chercher plus loin le sens du titre.

Mais au-delà du désir de se démarquer de la production générale, Out 1 n’est en rien un exercice de style capricieux, et encore moins un objet hermétique. C’est avant tout un secret de cinéphile, une sorte de malle aux trésors expérimentale qui semble englober tout et son contraire, qui fait mine de développer du banal tout en moulinant de la matière cryptique dans chaque scène. Le genre de film dont à peu près tout le monde avait entendu parler, mais que presque personne n’avait eu la chance de voir – seule une projection mythique avait eu lieu en 1971 durant un week-end au Havre. Ce qui frappe aujourd’hui dans le fait de le découvrir dans ses deux versions grâce à l’éditeur Carlotta, c’est d’abord d’y voir le témoignage d’une époque. Le fait que la mise en chantier du film ait suivi les événements de Mai 1968 apparaît même logique. C’est peu dire que les transformations sociopolitiques de l’époque – dont le film se fait l’écho de par les ramifications de sa triple intrigue – font de ce film-fleuve un pur mécanisme de captation du zeitgeist d’une période troublée et troublante. Sous couvert d’un film choral reliant deux troupes de théâtre et deux personnages à une mystérieuse société secrète, le film brasse l’air du temps : des hippies en débat sur la création d’un journal contestataire, une troupe de théâtre amateur qui expérimente sans savoir où aller, un couple qui se sépare par goût de l’épanouissement individuel, les espoirs d’un « monde changé » qu’on délaisse par désir de réussir socialement, etc… D’où un film qui choisit d’embrasser la logique du thriller sentimental pour « improviser » un monde en aller/retour vis-à-vis de sa propre transformation.

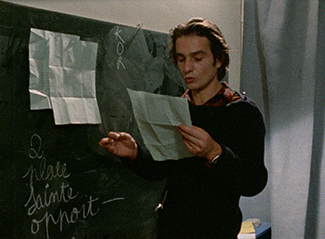

LA CONNEXION BALSACIENNE

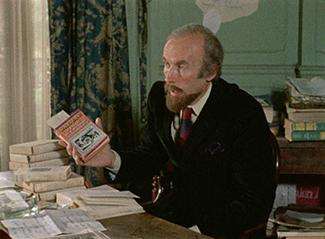

Le sous-titre du film, Noli me tangere (« ne me touche pas »), fait certes écho à cette sorte de dichotomie approche/distance qui anime certains des personnages, en particulier les tandems Lonsdale/Moretti et Léaud/Ogier. Pour autant, on préfèrera y voir avant tout un moyen détourné de saisir la connexion faite par Rivette entre son film et L’Histoire des Treize de Balzac, dont il signe ici une adaptation déguisée. En effet, le roman de Balzac mettait en avant l’idée d’un complot secret, ourdi par treize individus occupant des secteurs précis dans la société française et concluant un mystérieux pacte pour asseoir leur pouvoir, un peu à la manière des francs-maçons (ce qu’Eric Rohmer lui-même, ici dans le rôle d’un expert balzacien, soulignera au début du troisième épisode). Et si l’on s’en tient à cette idée d’un « quelque chose » qui impose de rester à distance de lui, quitte à ne jamais pouvoir être identifié ou assimilé, le film ne fait pas mystère de son sujet. Le personnage de Colin (Jean-Pierre Léaud… fidèle à lui-même) devient ici le double du spectateur, ce regard curieux et investigateur qui suit les cailloux semés par le Petit Poucet jusqu’à finir, par vertige subtilement provoqué, à croire que toute cette histoire n’était qu’une fumisterie absolue. Sauf que non : tel un pantin entraîné malgré lui dans une enquête qui le dépasse, on se laisse prendre comme lui au jeu du marionnettiste Rivette. Autrefois délivreur de « messages du bonheur » pour des clients de café à qui il demande la charité, Colin recevra lui aussi des messages, aussi anonymes que cryptiques (en particulier le troisième, lire plus haut).

Qui sont les fameux « Treize » évoqués à demi-mot par ces messages ? Seraient-ce les membres de ces deux troupes de théâtre qui monopolisent une large partie de la narration ? Quel rapport Colin a-t-il avec tout ce petit monde ? Et que vient faire dans l’intrigue cette jeune femme nommée Frédérique (Juliet Berto, d’abord brune sensuelle, ensuite figure godardienne), qui « emprunte » de grosses sommes d’argent à ceux qu’elle croise dans des cafés ? Il faudra épouser la logique balzacienne du récit pour raccorder chaque élément et élucider le mystère : ce fameux « groupe des Treize », conçu comme un groupe de réflexion et de création visant à bouleverser les conventions et l’ordre établi (on n’en saura pas plus), rejoint le travail effectué par la Nouvelle Vague, sorte de porte ouverte à de nouvelles approches du langage cinématographique. Un parallèle qui s’imposait par le biais d’un autre parallèle effectué par Thomas (Michael Lonsdale) avec la pièce d’Eschyle qu’il cherchait à mettre en scène (Prométhée enchaîné) : « Les choses ne se mettent à bouger qu’à partir de la décision d’un groupe […] J’ai l’impression que ce que nous pouvons modifier, c’est justement ce qui est cloué, qui est enchaîné. Prométhée symbolise pour moi ce qui est empêché. Et je pense que nous pouvons ouvrir les choses et faire découvrir aux gens quelque chose d’autre. Nous pouvons trouver assez d’énergie pour faire bouger les choses ».

Si Thomas s’acharne à relier Prométhée à L’Histoire des Treize, c’est par souci d’y voir un moyen de s’engager dans une action collective dont la finalité ne viendrait qu’a posteriori. La différence, c’est que le projet utopique des Treize ne se sera jamais concrétisé, les uns se désintéressant du groupe par choix ou par effet de bord, les autres se contentant d’en décliner l’approche par le biais du théâtre. Le personnage de Lucie (Françoise Fabian), avocate et ancienne membre du groupe, en fera le constat lucide lors d’une discussion finale avec le mystérieux Warok (Jean Bouise) : « On est incapable de créer quoi que ce soit parce qu’on est entraîné ailleurs, parce qu’on se préoccupe surtout de notre petite vie ». Il ne restait donc plus qu’au fameux Pierre, véritable deus ex machina dont on ne connaîtra jamais l’identité, à faire renaître l’idée du groupe qu’il a voulu créer en se servant du malheureux Colin comme d’un messager manipulé. Globalement, Out 1 fait donc mine de partir de personnages somme toute ordinaires et modernes, mais qui, au fil d’un récit follement dense qui révèle leur véritable nature (quoique…), acquièrent une ampleur balzacienne. Acteurs de la comédie de la vie, ils finissent par devenir, sur la scène, les acteurs d’une autre comédie, reflet déguisé de leur propre état d’esprit. L’exemple le plus clair est situé vers la fin du film : lorsqu’il évoque une vieille légende à Frédérique, le mystérieux Renaud évoque en réalité de façon détournée ce qu’il a fait à la troupe de Lili, à savoir les « combattre » sur la scène de théâtre tel un chevalier désireux de prendre leur butin (un million de francs que l’un d’eux avait gagné au tiercé). Le mythe n’est plus un moyen de « lire » le réel, il en est désormais une composante.

LE JEU DE L’IMPROVISATION

L’épicentre du travail réflexif de Rivette a toujours été d’établir des jeux de correspondance entre la vie (au sens court) et la représentation (au sens large). Dans cette idée de relier la réalité et le théâtre, Out 1 laisse donc une large partie de sa narration entre les mains de deux troupes de théâtre répétant chacune une pièce d’Eschyle, la première dirigée par Lili (Michèle Moretti) qui travaille Les sept contre Thèbes, la seconde dirigée par Thomas qui expérimente une nouvelle version de Prométhée enchaîné. Au début, on fait la grimace, tant ces exercices de répétition – qui font les trois quarts du premier épisode – font d’abord penser à un gros Kamoulox théâtral, avec ce que cela comporte d’hurlements beuglés, de contorsionnisme tribal et de gesticulations nonsensiques. Il faudra dépasser ce premier blocage pour au contraire se laisser prendre par la rythmique des plans-séquence de Rivette, histoire d’adopter un délicieux état second. Pour un film à ce point improvisé – pour ne pas dire auto-généré – par des acteurs en improvisation complice, c’est tout juste si l’on n’a pas l’impression de voir un film en transe, qui semble inventer ses propres règles au fur et à mesure qu’il avance, sans savoir où il pouvait démarrer et sans prévoir où il pourra se finir. D’une certaine manière, le film n’a ni début ni fin. Mais l’architecture à toute épreuve qu’il réussit à imposer tout au long de sa narration signe son éclatante victoire. Dans le film, on voit une boutique appelée « L’Angle du Hasard ». Le film est un peu comme ça : embarqué sans trop savoir où il va, brassant ici et là mille et une réflexions (de l’ethnologie à l’art dialectique en passant par La Chasse au Snark de Lewis Carroll), mais avec un angle qui lui souffle sans cesse sa cohérence à l’oreille.

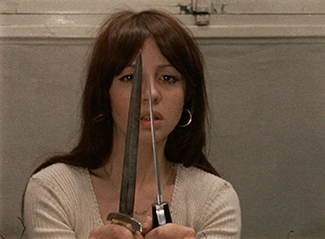

Que Rivette choisisse de laisser la caméra tourner sans limitation de durée était ici la condition sine qua non pour laisser le réel s’inviter par accident dans la scène. Ce qu’il semble rechercher est de l’ordre de ce qu’il appelle lui-même un « équilibre instable », qui tente de se démarquer des règles classiques du 7ème Art pour mieux surprendre le spectateur. L’une d’elles concerne le contrechamp, généralement banni de son cinéma dans les scènes de dialogue : les perspectives choisies par Rivette se rapprochent plus du théâtre dans le sens où elles privilégient le plan d’ensemble, objectif, offert comme terrain d’investigation à son audience. De ce fait, le sens chez Rivette est moins à chercher au travers des effets de montage et des raccordements entre les plans qu’en se laissant gagner par la longueur des plans et par la profondeur de champ. Un parti-pris osé, casse-gueule par excellence, mais qui porte souvent ses fruits. En témoigne une longue conversation silencieuse entre Émilie (Bulle Ogier) et Sarah (Bernadette Lafont) sur un lit, où les mêmes questions et les mêmes réponses sont sans cesse répétées au point que la conversation finisse par ne plus avancer – le mystère intérieur des deux femmes suspend alors le temps jusqu’à graduer la terreur la plus sourde. Et ne parlons pas de ce plan fixe incompréhensible, où Frédérique fait se rapprocher tout doucement deux lames de poignard, jusqu’à les lâcher brutalement lorsqu’elles se touchent : pourquoi ressent-on un suspense quasi étouffant devant quelque chose d’aussi banal ? Serait-ce parce que cette rencontre métaphorise sa peur à elle de s’attacher à quelqu’un ? Peut-être, mais rien n’est sûr.

Fidèle à sa légendaire fantaisie qui se dessine au fur et à mesure du processus créatif, Rivette se permet même de déréaliser bon nombre de séquences. Ceci se traduit ici sous deux formes. D’abord le fait de théâtraliser la plupart des actions nerveuses, telle la mort de Frédérique à la fin, avec masque de carnaval et pistolet de pirate, alors qu’elle s’apprêtait à tuer quelqu’un comme dans un western – une façon pour elle de cristalliser les jeux de cow-boy qu’elle pratiquait seule dans l’escalier de son immeuble. Ensuite par le fait d’inclure souvent en off des sons extérieurs ou des coupures sèches, jusqu’à rendre inaudibles certaines voix des acteurs : il suffit de voir comment les mots de Colin et de Sarah sont passées à l’envers lors du dialogue qui clôt le septième épisode, ou comment le bruit de l’harmonica de Colin couvre les paroles d’une discussion entre Émilie et Sarah (alors que Colin n’est même pas présent dans la scène !). On perçoit bien que c’est une façon pour Rivette de laisser le mystère entier sur certains éléments sous-jacents de l’intrigue, mais pour autant, on s’amuse à interpréter ce « cryptage » comme une façon de lézarder la logique du monde réel par à-coups, comme dans un récit gagné peu à peu par le surnaturel ou l’inexpliqué – entremêler le quotidien et le fantastique a souvent été l’un des exercices favoris de Rivette.

De par sa longueur et sa structure en épisodes, Out 1 obéit pleinement à un dispositif de feuilleton, dispersant d’abord ses trois espaces (le théâtre, le faux sourd-muet joué par Léaud, l’arnaqueuse jouée par Berto) pour ensuite ajouter de nouveaux indices au fil des épisodes afin de mettre en lumière ce qui les relie. Le jeu de pistes – ou jeu de l’oie – élaboré par Rivette est même en soi reflété par la construction même des épisodes – dont les noms font se relier les personnages à la manière d’une chaîne – et leur système d’introduction – un rappel de l’épisode précédent par le biais de photos fixes et d’une scène en noir et blanc. De plus, le spectre du film choral se voit contrebalancé par une narration éclatée en « X », qui installe le point de convergence entre les deux personnages étrangers au théâtre (Colin et Frédérique, très voisins car reliés par le fait d’extorquer de l’argent à des inconnus dans des cafés) dans un plan spécifique placé au début du cinquième épisode, et ce avant de laisser à nouveau les sous-intrigues se disperser. Une stratégie qu’Arnaud Desplechin reprendra dans Rois & Reine en plaçant la seule rencontre entre Mathieu Amalric et Emmanuelle Devos à l’exact milieu de sa narration. Le chaos que l’on pensait soudain aboli redevient le chaos. Et au bout du compte, l’énigme que l’on pensait avoir élucidée redevient une autre énigme. Le fameux Out 2, que la fin abrupte semblait annoncer et que Rivette avait visiblement prévu avec de nouveaux acteurs (dont Sami Frey et Alain Cuny), n’existera donc nulle part ailleurs que dans notre tête. Ce sera un film imaginaire, mais ce pourrait tout aussi bien être une redécouverte ultérieure du film que nous venons de voir.

Il ne fait aucun doute que l’on replongera dans Out 1 avec de nouvelles pistes à explorer, le film étant très loin de mettre toutes ses cartes sur le tapis dès la première vision. Que l’on privilégie la version intégrale ou la version courte (intitulée Spectre et présentant des choix de montage très différents), ce film-fleuve est un labyrinthe de signes et de destins qui redonne vie à une époque troublante – celle de la contre-culture de l’après-Mai 68 – tout en invitant à la stimulation. C’est un jeu. Avec, au bout de la partie, une récompense qui n’appartiendra qu’à celui qui se sera laisser prendre par le vertige de l’expérience. On valide l’idée : Out 1 est, à sa manière, un véritable Graal pour nous tous.

Test Blu-Ray

La ressortie d’un des films les plus mystérieux du cinéma français appelait donc une édition de premier ordre, d’autant que l’annonce de sa restauration 2K avait fait l’effet d’une bombe il y a moins d’un an. En l’occurrence, Carlotta et l’historien Robert Fischer ont mis les bouchées doubles pour offrir un écrin numérique digne de ce nom à Out 1. Ce que l’on constate d’abord au niveau de l’image, c’est à quel point la superbe remasterisation du film n’a malgré tout pas encouragé l’éditeur à ôter le grain et à intensifier les contrastes si délicats de la photo de Pierre-William Glenn. Ne pas transformer le film, mais assumer son âge en le nettoyant de fond en comble : une idée magnifique qui sert à merveille son caractère de film improvisé, et ce dans ses deux versions. Sur le son, ça se gâte un petit peu : si l’on met de côté l’audio-description, la seule piste audio offerte – un simple PCM 1.0 – ne se révèle pas toujours très immersive dans les scènes de dialogue et tend même parfois à rendre certains dialogues légèrement inaudibles lorsque les acteurs ne parlent pas fort. Regarder le film avec un casque audio ou avec les sous-titres français sera donc un « plus » non négligeable pour profiter pleinement des dialogues et assimiler tous les fils narratifs de cette vaste intrigue.

Du côté des bonus, il n’y en a qu’un seul, et il se révèle amplement suffisant pour servir dignement un tel film-fleuve. Découpé en chapitres, ce très long documentaire (presque deux heures !) intitulé Les Mystères de Paris revient en détail sur l’extraordinaire aventure qu’a été la fabrication d’Out 1, avec les témoignages de bon nombre d’acteurs et de techniciens – évidemment ceux qui sont encore vivants ! Cela étant dit, la surprise est totale parce que le documentaire laisse très souvent la parole à Jacques Rivette – que l’on sait pourtant très discret – au travers de quelques interviews d’époque, qui revient d’entrée sur ses obsessions, son rapport au cinéma et au théâtre, son travail d’improvisation avec les acteurs, son regard sur Mai 1968, le choix du titre, l’avant-première au Havre, les différents montages, etc… Un régal à écouter. Le reste des entretiens, enchaînés sans aucun temps mort, a de quoi offrir un témoignage privilégié sur les conditions de tournage, le travail d’improvisation et de répétitions ou même la direction très particulière de Rivette – on verra même à quoi ressemblent aujourd’hui les décors de certaines scènes du film. Si l’on ajoute à ce méga-bonus un fabuleux livre de 120 pages regorgeant d’analyses, de témoignages, de documents chronologiques et de photos de tournage (prises par le réalisateur Pierre Zucca), toutes les conditions sont réunies pour faire d’Out 1 un des événements les plus inratables de l’année 2015.