Tout comme de nombreux artistes pétris de contradictions, Jean-Luc Godard aura fini par devenir lui-même son sujet favori. L’image de Godard, son génie, ses paradoxes, son aura de savant fou du découpage cinématographique, tout ça, on avait déjà fait le tour de la question en analysant Adieu au langage. Sauf qu’en revenant simultanément sur le film-boussole de sa carrière et la relecture piquante qu’en fait aujourd’hui Michel Hazanavicius en lieu et place du biopic redouté, l’occasion était inespérée pour enfin solutionner l’énigme JLG en ce qui concerne la question politique. En ce qui nous concerne, soyons cash : on avait plus ou moins déposé les armes depuis bien longtemps, épuisés à l’idée de devoir se fritter à un parangon de critiques intellos – avec les Cahiers du Cinéma au centre du viseur – qui ne cessaient d’asseoir la suprématie du point de vue politique pour juger ou non de la qualité des films – on ne vise pas exclusivement ceux de Godard. Ce clivage critique est certes aussi vieux que le cinéma lui-même, mais dans le cas du cinéaste intello-ermite de Rolle, la prudence s’imposait de chaque côté. La girouette Godard ayant été toujours prompte à changer d’idéologie jusqu’à devenir un palimpseste monté sur burnes, on avait surtout affaire à un artiste chez qui la conscience politique s’est révélée sinon éphémère, en tout cas liée à son désir de se laisser porter par les vents sociopolitiques de l’époque. Avec le même résultat à chaque fois : engager un combat incessant contre soi-même au risque de ne jamais se définir ailleurs que dans la fragmentation – la sienne et celle de l’art pratiqué.

La sortie en salles du nouveau film de Michel Hazanavicius – tout juste sorti d’une réception critique très divisée en compétition cannoise – nous invitait de facto à organiser une sorte de battle critique entre deux films susceptibles de s’interpeller l’un l’autre. À ma gauche, Godard fait mine de célébrer la politisation maoïste de la jeunesse pour au contraire la démolir en beauté. À ma droite, Hazanavicius fait mine de dézinguer Godard pour au contraire lui rendre le seul véritable hommage qu’il méritait. Au centre, une certaine Anne Wiazemsky, actrice inspirée de l’un et source d’inspiration de l’autre, se retrouve malgré elle dans le rôle de l’arbitre de ces deux paradoxes. Elle qui fut autrefois une Chinoise (enfin, pas tout à fait…) aurait-elle fini par devenir plus Redoutable que celui dont elle partagea la vie ? Qu’importe le flacon de la solution tant qu’on peut subir l’ivresse d’un résultat surprenant : grâce à elle, Godard aura vu ses propres contradictions lui faire perdre la partie politique au profit d’un sans-faute expérimental, tandis que Hazanavicius aura usé de son style satirico-décalé pour célébrer le génie d’un artiste éminemment chaotique (plus il le décrypte ainsi, plus il en renforce l’aura). Le combat, lui, se sera achevé par un exæquo pour le moins ubuesque, laissant les deux films aboutir au même constat par des angles différents. Et du coup, cela méritait bien en soi une double analyse approfondie.

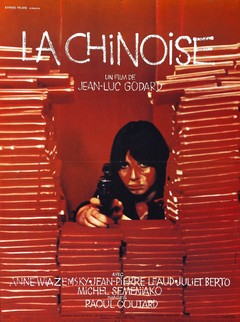

REALISATION : Jean-Luc Godard

PRODUCTION : Anouchka Films, Athos Films, Gaumont, La Guéville, Parc Films

AVEC : Anne Wiazemsky, Jean-Pierre Léaud, Juliet Berto, Michel Semeniako, Lex De Bruijn, Omar Blondin Diop, Francis Jeanson, Blandine Jeanson

SCENARIO : Jean-Luc Godard

PHOTOGRAPHIE : Raoul Coutard

MONTAGE : Delphine Desfons, Agnès Guillemot

BANDE ORIGINALE : Karlheinz Stockhausen

ORIGINE : France

GENRE : Comédie, Drame

DATE DE SORTIE : 30 août 1967

DUREE : 1h36

BANDE-ANNONCE

Synopsis : Cinq jeunes gens passent leurs vacances d’été dans un appartement qu’on leur a prêté. Véronique est étudiante en philosophie à l’université de Nanterre. Son compagnon, Guillaume, est acteur. Kirilov est peintre et vient d’URSS. Yvonne est paysanne. Henri est scientifique et proche du Parti communiste français – ses camarades le surnomment communément « révisionniste ». Ensemble, ils essaient de vivre en appliquant les principes de Mao Zedong. Leurs journées se résument à une succession de cours et de débats sur le marxisme-léninisme et la Révolution culturelle, jusqu’au jour où Véronique projette d’assassiner un dignitaire soviétique de passage à Paris…

À l’origine de La Chinoise, il y a donc une femme : Anne Wiazemsky, petite-fille de l’écrivain François Mauriac (excusez du peu !) et jeune étudiante de 18 ans dont s’entiche Jean-Luc Godard au printemps 1966. Une fois son bac en poche, Wiazemsky entre en première année de philosophie à l’académie de Nanterre. Or, à cette époque, Nanterre est déjà un haut-lieu de la contestation sociopolitique étudiante, et la mobilisation d’une jeune classe sociale en quête de revendications (bourses, débouchés, conditions de travail…) ne manque pas de taper dans l’œil attentif et curieux de Godard. A cette époque, le cinéaste vient tout juste de réaliser Deux ou trois choses que je sais d’elle, sorte d’étude sociale située à la Courneuve et centrée sur une jeune mère de famille s’adonnant à la prostitution. Le féminin chuchoté par le titre avait alors un double visage : d’une part la France gaulliste, béton et consumériste ; d’autre part la femme contemporaine, transformée en objet par la première. L’envie de troquer un phénomène de concentration urbaine et sociale contre un autre (celui des savoirs politisés) est alors trop forte. Godard imagine très vite un film qui serait une sorte d’enquête documentaire, un film politique sur la politisation de la jeunesse. Et pour en savoir plus, il demande à Wiazemsky de mener cette enquête durant ses heures libres, faisant ainsi d’elle autant un cobaye qu’une espionne. Voici donc la jeune amoureuse undercover dans le « grand ensemble » du savoir, dans un nid de contestations en tous genres qui tendent de plus en plus à se radicaliser.

Le rapport fourni à Godard par Wiazemsky permet déjà de cibler trois groupes d’étudiants politisés. Premier groupe : les communistes, que Godard connait déjà très bien – il avait abordé assez frontalement la question dans Masculin Féminin – et dont il partage un certain nombre de revendications. Second groupe : les anarchistes, avec en ligne de mire le fameux mouvement du 22 Mars médiatisé par la présence de Daniel Cohn-Bendit. Troisième groupe : les maoïstes, ou marxistes-léninistes, qui comptent à la tête de leur mouvement nanterrois le jeune intellectuel sénégalais Omar Blondin Diop – ce dernier jouera d’ailleurs son propre rôle dans La Chinoise. Sans grande surprise, c’est sur les maoïstes – souvent surnommés péjorativement les « mao-spontex » – que Godard choisit de se focaliser après avoir envisagé d’explorer plusieurs groupes – son idée de départ consistait à créer un « film-débat entre prochinois et prosoviétiques ». Sans doute veut-il rester en accord avec son temps (voilà bien LE détail qu’on ne pourra jamais contester chez lui), éviter les querelles entre des groupes d’avance irréconciliables, et caler la portée de son radar vers un espace qui attire les regards, qui concentre un intérêt de plus en plus croissant au niveau médiatique. Mais en digne savant fou du langage cinématographique et du point de vue qui sous-tend ce dernier, sa fascination pour le maoïsme va très vite prendre le parti de l’ironie, pour ne pas dire de la satire pure et simple.

De façon assez lointaine, La Chinoise entretient un rapport assez clair avec Masculin Féminin : il sera là encore question de suivre l’initiation d’un petit groupe de jeunes gens et de leurs relations sur un triple terrain (politique, social et sentimental). Sauf qu’en à peine un an, la jeunesse a déjà bien changé : plus turbulente, plus intellectuelle, et donc, peut-être plus proche de ce que Godard lui-même s’imagine encore être à l’aube de la quarantaine. Si la jeunesse se politise davantage que le reste de la population, elle est donc à ses yeux le visage de l’avenir, avançant sans masque ni propension à la consommation compulsive. En outre, si l’on ajoute à cela le très fort engagement de Godard contre la guerre du Vietnam, la radicalisation politique du cinéaste – lequel avait auparavant troqué sa sensibilité célinienne contre le combat procommuniste – avait clairement atteint un stade terminal. Histoire de rester fidèle à une utopie révolutionnaire qui le fait bouillir de l’intérieur, Godard met un point d’honneur à enregistrer tous les signes de cette radicalisation dans La Chinoise. Pour la petite histoire, c’est d’ailleurs sur ce film-là qu’il rencontre Jean-Pierre Gorin, un jeune militant maoïste qui deviendra alors son conseiller politique et avec qui il créera un an plus tard le fameux collectif Dziga Vertov – organisme de production de films militants à forte orientation maoïste. Enfin, l’enquête menée par Wiazemsky va également permettre à Godard d’obtenir un très grand nombre de témoignages dont il se servira pour peupler les dialogues – et les murs ! – de son film.

La question peut donc être légitimement posée : où peuvent bien résider l’ironie et la satire là-dedans, si Godard souhaitait à ce point célébrer le mouvement politisé dont il partageait les idées ? L’extrême théâtralisation de la mise en scène donne déjà un premier indice pour tenter d’y voir plus clair. Au début, alors que résonne en off un tract idéologique auquel on ne prête pas grande attention, un carton met les points sur les i : La Chinoise serait « un film en train de se faire ». Soit un film qui avancerait par l’expérimentation du filmé et du parlé, un peu à la manière de la création théâtrale. Or, le théâtre est à l’époque dans le viseur intellectuel de Godard, non pas en tant qu’espace d’interprétation mais en tant qu’espace de fabrication par le verbe et la scénographie. D’où son désir de filmer la vie isolée d’un petit groupe dont la théâtralité sans cesse densifiée servirait du même coup à définir la vérité du cinéma. On peut presque y voir un lien avec ce que faisait Jacques Rivette à la même époque (revoyez L’Amour fou), mais Godard va bien plus loin en se jouant de la suspension d’incrédulité de son audience. A ce titre, notons que Jean-Pierre Léaud s’amuse ici à casser le quatrième mur au détour d’un monologue face caméra, révélant ironiquement l’artifice global de la mise en scène. De ce fait, l’initiation politique de ces cinq jeunes étudiants maoïstes enfermés dans un appartement (celui de Godard lui-même !) devient un petit théâtre à ciel ouvert, renforcé aussi par le fait que le cinéaste prépare La Chinoise en vue d’une projection inédite au festival d’Avignon en août 1967.

Le deuxième indice mettant en avant l’ironie du sujet est à chercher tout bêtement dans la personnalité même de Jean-Luc Godard, artiste schizo et magnifiquement roublard qui aura toujours fait en sorte, peut-être malgré lui, de ne jamais obéir aux règles et de déconstruire sa propre logique réflexive, quitte à retourner sa veste sur tout et n’importe quoi. Il suffit de se souvenir d’une phrase mémorable qu’il avait dite en 1985 lors d’un débat télévisé avec Marguerite Duras : « Je défais les films plus que je ne les fais ! ». Cela tombe bien sûr sous le sens quand on sait à quel point Godard a su casser les conventions du découpage cinématographique pour les redéfinir avec brio. Mais cette phrase pèse également très lourd sur le plan idéologique : quand il aborde une idéologie précise, Godard ne peut s’empêcher d’aller à son encontre. Le personnage de Guillaume – joué par Jean-Pierre Léaud – est ici à deux doigts d’évoquer un double de Godard, et pas seulement parce que le jeu pédant et bipolaire de cet indécrottable « acteur » atteint ici un nouveau zénith dans le zigzag psychologique. C’est surtout la condition du personnage qui suffit à en révéler la bêtise au détour d’un dialogue édifiant : étant le fils d’un ancien résistant qui se sera reconverti en directeur d’un club méditerranéen, Guillaume ose définir les camps de vacances au bord de la mer comme étant modelés sur le schéma des camps de concentration – le genre de parallèle grotesque qui viendra « enrichir » quelques-uns des futurs propos politiques d’un JLG à côté de la plaque.

Pour autant, le personnage de Guillaume n’est pas isolé par cette bêtise, tant la description des autres étudiants donne la sévère impression de voir Godard démolir le maoïsme au lieu de le mettre sur un piédestal. Il est si simple de comprendre le regard outré des militants maoïstes face à un film aussi régi par l’ambivalence : sans idéaux sincères ni connaissance précise de ce qu’ils prétendent incarner, les étudiants de La Chinoise singent une jeune génération bourgeoise qui jouerait à la révolution sans trop y croire, trahissant du même coup le regard de Mao selon lequel « la révolution n’est pas un dîner de gala ». Véronique, jouée par Anne Wiazemsky, est l’épicentre de cette vision faussée : ayant pu installer ses amis dans un appartement luxueux, cette fille de banquier se révèle ici profondément stupide, dépourvue de scrupules, prête à s’enticher du premier extrémisme qui lui semble séduisant, et incapable d’assimiler l’idéologie qu’elle prétend servir. Rien que son plaidoyer pour supprimer les examens à l’université est d’une bêtise abyssale : en gros, ça ne servirait à rien, ce n’aurait rien d’un acte collectif étant donné qu’on interdit aux étudiants de copier sur son voisin, et pour couronner le tout, ça engendrerait la frustration sexuelle ! Parfois burlesque sous le vernis critique, Godard n’y va pas de main morte pour tacler ses semblables – à moins qu’il ne jubile à se tacler lui-même dans un grand élan masochiste ?

De leur côté, le couple formé par Yvonne (Juliet Berto) et Henri (Michel Semeniako) achève d’enfermer le groupe dans le conformisme le plus idiot : la première est exploitée par le groupe (comme servante parce qu’elle est fille de paysan, puis comme prostituée quand le groupe se retrouve en manque d’argent), tandis que le second voit dans le comportement d’Yvonne à la fois la contradiction au sein du peuple et la résolution de cette contradiction (comme propos qui se mord la queue, ça frappe très fort !). En résumé, tout le monde s’exprime ici par un charabia illogique et contradictoire, flattant l’exploitation du peuple tout en prétendant le libérer, et laissant à un militant suicidaire le soin d’écrire une lettre censée disculper le groupe tout entier autour d’un futur attentat. Entre temps, au jour le jour, on se réveille au son de l’Internationale sans pour autant lever le poing, on écoute Radio Pékin pour se donner un genre (avec le Mao-Mao de Claude Channes en fond sonore !), on pratique le yoga en gesticulant comme des pantins, on parle des nations étrangères en revêtant des lunettes assorties d’un drapeau, on reproduit le conflit vietnamien à la manière d’Ed Wood, on redonne à la caméra son sens d’objet qui « shoote » (d’un côté ça filme quelqu’un, de l’autre ça tire sur quelqu’un), on fait des réunions où l’amas de mots ordonnés n’importe comment achève de priver toute pensée de sa cohérence, on se trompe de cible lors d’un double meurtre totalement gratuit, et au final, quand tout s’est effondré, chacun part en vacances d’été comme si rien ne s’était passé.

Le film qui serait « en train de se faire » montrerait donc au contraire une réalité qui ne cesse de se défaire sous l’effet de la radicalisation. Une fiction réelle sur une réalité fictive, en somme. Cet apprentissage de la politique par la citation, le débat et la lecture du petit livre rouge (ce dernier recouvre ici toutes les étagères de l’appartement) se teinte ici d’une mélancolie bien réelle, comme si les illusions et les utopies étaient vouées à rester telles quelles. Il est d’ailleurs assez fou que d’aucuns aient pu voir dans La Chinoise une vision prophétique de Mai 68. On est dans le contre-sens total : c’est au contraire l’après-68 que le film réussit à prophétiser, à savoir ce moment où le gauchisme aura avoué son échec, où le militantisme politique se sera éteint aussi vite qu’il fut né, où l’impasse de la lutte révolutionnaire aura suinté une odeur de putréfaction chez toute une génération révoltée. Godard compte ici sur la présence de Francis Jeanson – alias le professeur de philosophie d’Anne Wiazemsky à l’université de Nanterre – pour incarner la seule parole sensée du film dans une scène-clé (est-ce un hasard si ce dialogue a lieu dans un train qui ne cesse d’avancer et de s’arrêter ?). La mort est d’ailleurs à l’œuvre tout au long du film : outre le suicide d’un des cinq étudiants (cruel hasard : son acteur mourra quelques mois plus tard d’une overdose), la présence d’Omar Blondin Diop renvoie au destin tragique de ce jeune cerveau maoïste qui sera arrêté, torturé et tué cinq ans plus tard par le régime de Léopold Sédar Senghor. Constat explosif sur un militantisme qui s’écoute parler et penser, La Chinoise déroule une lecture morbide et tragique du combat politique : croire à un idéal jusqu’à s’aveugler soi-même, tant sur le plan idéologique que phraséologique.

© Kino Lorber. Tous droits réservés

Doit-on finalement en conclure que La Chinoise serait l’exact inverse d’un film politique ? Certainement pas. Si un film comme Pierrot le Fou a pu auparavant laisser la trace d’une conscience politique vibrante chez le cinéaste, ce que l’on y voyait puisait davantage à la source d’un état d’esprit en train d’émerger, à savoir celui d’une jeunesse rebelle, émancipée, perfusée à l’art. La Chinoise constitue en revanche un tournant décisif : pour la première fois chez Godard, la politique est affaire d’esthétique, laquelle supplante le discours (dialogue mémorable : « Un mot, qu’est-ce que c’est ? – Un mot, c’est ce qui se tait »). Le décor de l’appartement est en soi un prototype de plastique révolutionnaire, déclinant des couleurs et des slogans (« Il faut confronter les idées vagues avec des images claires », « Une minorité à la ligne révolutionnaire correcte n’est plus une minorité », « Tous les chemins mènent à Pékin », etc…) de façon à ce que la pensée politique puisse se mouvoir plastiquement. Une technique que Godard réitérera à nouveau par la suite durant son expérience mitigée au sein du collectif Dziga Vertov. Quoiqu’il en soit, ce film maudit, incendié à sa sortie par un public gauchiste qui s’imagina insulté (mais aime-t-on être placé face à ses propres contradictions ?), initia une terrible crise existentielle chez Godard. Reniant a posteriori ce qu’il considérait comme une erreur dans sa carrière, le cinéaste aura fini par perdre pied, prenant peur à l’idée d’être devenu un produit de son époque, voire une « marque » agitée par les uns et par les autres. D’où un engagement isolé et clandestin dans la politique, loin des festivals et du système. Quitte à se perdre lui-même. Quitte à se révéler aussi contradictoire que les héros pseudo-révolutionnaires d’une Chinoise bel et bien révolutionnaire.

REALISATION : Michel Hazanavicius

PRODUCTION : France 3 Cinéma, StudioCanal, Wild Bunch

AVEC : Louis Garrel, Stacy Martin, Bérénice Bejo, Micha Lescot, Grégory Gadebois, Jean-Pierre Gorin, Jean-Pierre Mocky, Tanya Lopert

SCENARIO : Michel Hazanavicius

PHOTOGRAPHIE : Guillaume Schiffman

MONTAGE : Anne-Sophie Bion

ORIGINE : France

GENRE : Biopic, Comédie, Drame, Romance

DATE DE SORTIE : 13 septembre 2017

DUREE : 1h42

BANDE-ANNONCE

Synopsis : Paris 1967. Jean-Luc Godard, le cinéaste le plus en vue de sa génération, tourne La Chinoise avec la femme qu’il aime, Anne Wiazemsky, de 20 ans sa cadette. Ils sont heureux, amoureux, séduisants, et très vite, ils se marient. Mais la très mauvaise réception du film à sa sortie enclenche chez Jean-Luc une profonde remise en question. Mai 68 va amplifier le processus, et la crise que traverse Jean-Luc va le transformer profondément, passant du cinéaste star à l’artiste maoïste hors système, aussi incompris qu’incompréhensible…

Comme l’indique ce drôle de titre, il sera ici question d’un sous-marin. Un individu qui veut naviguer en totale indépendance au sein de son espace de vie, mais qui fouille un peu trop l’incongruité des profondeurs au point d’en oublier la simplicité de la surface. Avec, à son bord, un équipage qui subit aussi bien la pression que la secousse. On entend parler du sous-marin Le Redoutable dans une scène-clé où tout est d’ores et déjà amorcé : tandis qu’on l’évoque à la radio, Jean-Luc Godard (Louis Garrel) observe sa compagne Anne Wiazemsky (Stacy Martin) qui boit son café en tenue d’Eve dans la cuisine. On jurerait voir un prédateur qui épie sa proie en attendant le moment où il va la dévorer. C’est une métaphore, certes, mais en même temps, c’est bien de cela dont il est question : une jeune passagère qui sera in fine la victime collatérale du comportement de celui qui la pilotait. Pas n’importe qui : le grand Jean-Luc, le totem Godard, le cryptique JLG, le dieu vivant de la cinéphilie branchée du 20ème siècle, le révolutionnaire du langage cinématographique, auquel Hazanavicius offre l’occasion de revêtir sa panoplie fétiche de dindon de la farce, conditionné par son époque et paumé dans ses propres utopies. Sauf que fissurer la statue Godard, cela revient à s’attirer les foudres de tous les polisseurs intellos auto-désignés comme les gardiens du temple du cinéaste d’A bout de souffle, à l’image d’un critique français prédisant « un biopic de JLG réalisé par Nicolas Canteloup » sur la seule foi d’une bande-annonce – on aimerait en rire mais on a juste envie de le plaindre. Or, si Godard était resté ce grand cinéaste déboussolé et cinglant qu’il était à l’époque, nul doute que Le Redoutable aurait été son prochain film.

© Philippe Aubry – Les Compagnons du cinéma. Tous droits réservés

Une question légitime restait en suspens : quel pouvait être l’intérêt contemporain d’un tel film ? Précisément le même double principe que celui mis en pratique sur les deux OSS 117 et The Artist : d’une part évoquer la confrontation d’un individu face à une mutation sociohistorique dans laquelle il ne parvient pas à se fondre ; d’autre part jouer la carte du grand détournement des genres (en l’occurrence le biopic) afin de susciter un curieux décalage, quelque part entre l’hommage sincère et la satire sans complexes. Comme si regarder dans le rétroviseur pour autopsier les produits d’une époque révolue permettait paradoxalement à Hazanavicius de créer un écho contemporain tout ce qu’il y a de plus bluffant. Hommage vibrant à un génie du 7ème Art aussi cinglé que roublard, Le Redoutable vise l’universalité en disséquant un artiste devenu malgré lui le produit de son époque suite à l’échec d’un long-métrage voulu engagé en faveur de la révolution maoïste (La Chinoise, donc). Ou comment un artiste universellement sacralisé à un instant T bascule soudain dans les chimères d’un activisme politique qu’il ne saisit pas, devenant ainsi peu à peu aussi aveugle et désaxé que l’héroïne pseudo-rebelle de sa Chinoise. Il lui faudra attendre les débats enflammés sur le tournage de Vent d’Est – sorte de western gauchiste qui signera la fin du collectif Dziga Vertov – pour revenir enfin à la réalité et embrayer sur sa période « vidéaste solitaire et expérimental » (on est toujours aussi fan). Sa romance avec Anne Wiazemsky, à l’inverse, ne s’en sera pas sortie intacte : il y eut alors trop de mots, de réflexions absconses, de disputes aberrantes et d’égocentrisme mal canalisé pour ne pas aboutir à une rupture.

© Philippe Aubry – Les Compagnons du cinéma. Tous droits réservés

Dans un sens, on jurerait de voir une sorte de remake du Mépris : une love-story entre deux êtres s’achève sur une impasse, laissant le premier foncer dans une utopie qui lui sera fatale et le second rester au contraire du côté de la réalité. Ce ne serait évidemment pas la seule relation qu’entretiendrait le film avec la filmographie de Godard, tant Hazanavicius déploie ici à nouveau son exercice favori : le recyclage des codes visuels à des fins décalées et narratives. De la fragmentation du corps d’une femme nue (comme Macha Méril dans Une femme mariée) jusqu’au montage hyper-cut de visages face caméra (comme les slogans politisés de La Chinoise) en passant par les pleurs d’une compagne face à La Passion de Jeanne d’Arc de Dreyer (oui, comme Anna Karina dans Vivre sa vie) et le catalogue intégral des codes visuels du Godard 60’s (cartons ironiques, sous-titres décalés, images en négatif, flots de pensées cachés dans chaque recoin du décor…), la science esthétique du cinéaste de Pierrot le Fou se voit retravaillée pour servir les enjeux émotionnels de l’intrigue, et ce sans que son exploitation ne sonne comme une trahison. On est certes dans une forme de collage pop et fétichiste, faisant ainsi rejaillir dans chaque photogramme la lumière de Raoul Coutard et la sophistication graphique de décors à l’ancienne, mais dont l’absolue homogénéité découle du regard d’un cinéaste qui n’en oublie jamais l’enjeu de son montage et la portée de ses enjeux. Au-delà d’un art godardien qu’il connait comme sa poche, Hazanavicius sait surtout qu’il travaille une matière en lien avec la mémoire d’une époque, et, en conséquence, choisit de faire parler cette époque. Grand moment : dans une violente scène de ménage, on entendra Michel Subor, acteur principal du Petit Soldat, en train de lire un texte de Roland Barthes sur le désordre de la vie conjugale – très bonne idée.

La fascination de Hazanavicius va donc ici moins au cinéaste Jean-Luc Godard qu’au personnage JLG, terreau d’un spectre infini de variations psychologiques qui flirtent avec la bipolarité. C’est d’ailleurs là qu’il convient de tirer notre chapeau à Louis Garrel, dont le mimétisme a priori outrancier s’efface vite pour dessiner une incarnation hyper-subtile d’un état d’esprit entre sincérité et hypocrisie, entre désespoir et masochisme. La peur de voir un film qui pasticherait son sujet pour mieux le torpiller a d’ailleurs vite fait de se consumer aussi vite qu’un désir éphémère de révolution. Au fur et à mesure que Garrel rentre dans la peau de Godard apparaît alors un détail qui prend le pouvoir : l’humour. C’est là une carte maîtresse que Hazanavicius abat avec brio, se reliant de facto à la sensibilité d’un Godard que l’on savait déjà très blagueur sous sa carapace de premier degré. Une paire de lunettes qui se brise à répétition, et c’est toute l’obsession d’un cinéaste à vouloir changer de regard sur le cinéma qui se retrouve traduite par le biais d’un running gag dévastateur. Un cinéaste-acteur qui affirme face caméra la connerie des acteurs à pouvoir dire face caméra qu’ils sont cons (!), ou qui théorise la nudité gratuite du 7ème Art dans un plan où il sort de la salle de bain avec le chibre à découvert, et c’est soudain le retour de ce Godard malicieux qui abattait le quatrième mur pour interpeller son public. Une dispute en plan-séquence dans une voiture, et tous les clivages politiques voient leur bêtise stigmatisée, isolant bourgeois et prolétaires dans un brouhaha où plus rien n’est intelligible – un peu comme aujourd’hui ?

© Philippe Aubry – Les Compagnons du cinéma. Tous droits réservés

Faux puits d’anachronismes mais vraie source de pulsions entristes, le film de Hazanavicius parvient à cimenter un puissant geste de cinéma : désacraliser un artiste qui aura mis un point d’honneur à tout désacraliser. A défaut d’aboutir à un personnage populaire (quoique…), on obtient surtout un Godard proche de sa propre vérité : avant-gardiste par nature, isolé par la force des choses, choquant moins par conviction que par ignorance (son parallèle imprécis entre les juifs et les nazis égale bien la suprême bêtise d’Hubert Bonisseur de la Bath dans OSS 117), voué à se fragmenter lui-même à mesure qu’il fragmente son art, son entourage et le monde qui l’entoure. Accepter ce constat était la porte de sortie qu’il s’échinait à chercher tout au long du Redoutable, ce que la scène finale du film sous-entendra en le posant alors face à un dilemme cornélien : entre respecter les principes de la révolution au mépris du cinéma et faire son cinéma au mépris de la révolution, il y a un choix à faire. La suite de sa filmographie prouvera bien que la seconde option fut la bonne, effaçant ainsi un Jean-Luc Godard au profit d’un autre sans lui faire perdre ce qui aura forgé son irrésistible pouvoir de fascination. Tous ceux qui auront fait le choix de le suivre, qu’ils soient acteurs, techniciens, journalistes ou cinéphiles, n’avaient donc pas à s’étonner de devoir subir à leur tour la pression et les secousses. En immersion passionnée au sein du mythe JLG, Hazanavicius se sera laissé ballotter, et au final, on voit bien qu’il a adoré le voyage. Nous aussi. Ainsi va la vie à bord du Redoutable, c’est bien vrai…

1 Comment

Merci pour vos analyses révélatrices qui me permettent de comprendre beaucoup de choses sur des films que j’ai apprécier sans trop savoir pourquoi parfois. Bonne découverte que votre site pour moi qui ne suis qu’un spectateur lambda, et pas un « cinéphile ».