Dans l’art, le qualificatif « froid » est utilisé sur un ton péjoratif. Par l’utilisation de ce terme, on pointe du doigt une œuvre étalant une insensibilité glaciale et se montrant désincarnée. Cela est problématique puisque tout art se base sur la quête de l’émotion. Une œuvre doit s’insinuer en nous et provoquer des réactions enflammant tout notre être que ce soit en bien ou en mal. Si l’œuvre vous laisse de marbre, c’est qu’il y a quelque chose de fondamentalement raté. Si ce que l’on voit s’apparente à quelque chose de fonctionnel et métallique, ce manque d’âme ne suscite qu’une seule réaction : l’indifférence. Michael Crichton est d’une certaine manière un auteur froid. Ayant suivi de longues années d’études de médecine avant de se tourner pleinement vers l’écriture, Crichton souffre d’une sorte de déformation professionnelle. Ces romans sont en effet teintés d’un formalisme somme tout scientifique. Son style est relativement neutre dans le sens qu’il se concentre sur une tentative de retranscription factuelle et objective d’évènements. Intéressant pour l’intellect, ce genre d’écriture ne déchaîne pas de grande passion en ce qui concerne la libération des sens. Pourtant, Crichton est un auteur de best-seller et rencontrera le succès à chacune de ses publications. Comment cela peut-il être possible ? La réponse est simple. Crichton a une parfaite connaissance de ses limites d’écrivain et joue avec la froideur qui caractérise sa plume. Cela peut prendre un tour ludique comme l’insertion de diagrammes et de configurations informatiques dans le diptyque constitué par Jurassic Park et Le Monde Perdu. Cette maîtrise peut également être utilisée de manière plus complexe dans le cas du récit anthropologique des Mangeurs De Morts. C’est un soin similaire que l’on retrouve dans l’un de ses premiers grands succès en librairies : La Variété Andromède.

Publié en 1969, ce roman relate comment un satellite retourne sur terre avec à son bord un virus inconnu qui tue instantanément tout ceux qui entrent en contact avec lui. Le récit suit un groupe de scientifiques qui tente de trouver une solution pour empêcher une potentielle contagion à l’échelle mondiale. Dès la première page, Crichton joue avec le concept aujourd’hui si courant du « inspiré d’une histoire vraie ». Le roman s’introduit ainsi comme un dossier classé top secret dans lequel est résumé tout le déroulement de la crise inhérente à la variété Andromède. Au-delà d’insinuer au lecteur la plausibilité des évènements à suivre (il s’avère, soit dit en passant, que l’armée a des projets forts semblables au Wildfire décrit par Crichton), ce choix permet d’accepter la certaine rigidité de l’écriture. Celle-ci s’applique donc à décrire les faits précisément avec la distance scientifique nécessaire. Si on s’attarde par moment sur les pensées des personnages, ce n’est que pour justifier la démarche de leurs actions. Une orientation donc froide en termes d’émotion mais qui, dans le contexte où elle se place, devient une véritable expression artistique.

Si Crichton masque par ce choix un potentiel manque de teneur dans son écriture, il va surtout réussir à exprimer par là le cœur de son sujet. Le livre se concentre donc principalement sur l’étude du virus par les scientifiques. Ces derniers voient les dégâts qu’il commet, examinent sa forme, définissent sa nature, tentent de comprendre son fonctionnement… Crichton traduit fidèlement leur pragmatisme face à la situation et le caractère pointilleux de leurs analyses. Or en adoptant le même état d’esprit que ses personnages, Crichton met en relief la problématique dans ce qui apparaît comme un système parfait. Bien que l’on ne le perçoive pas forcément comme tel, les œuvres parlant de menace biologique reposent sur un principe d’antagonisme. Nous avons en effet deux forces qui s’opposent, deux entités vivantes qui se partagent le même espace : l’homme et le virus. Le second a beau être immensément petit et simple par rapport au premier, c’est bel et bien un être vivant. Si on doit se reposer sur un schéma classique d’antagonisme, il doit y avoir une part de communication, d’échanges plus ou moins distancés entre les deux forces opposées. Il est évident dans le cas présent que l’homme et le virus sont trop différents afin de pouvoir établir une communication. En l’absence de compréhension sur les agissements néfastes du virus, l’homme se rabat sur l’étude scientifique pour obtenir une réponse.

On le sait, toute étude scientifique correctement effectuée ne doit pas être interférée par de quelconques émotions. Nos sentiments sont quelque chose de purement subjectif (aucun individu ne réagit exactement de la même manière face à un événement). Or, il faut analyser avec objectivité afin de ne pas tirer de mauvaises conclusions sur la réalité des choses. Les scientifiques doivent faire abstraction de leurs émotions pour avoir confiance en leurs analyses. Par ce comportement, l’homme se place à l’extrême opposé du virus. Ce dernier vit, croit, mute… Bref, exploite ses possibilités avec une inconscience naturelle. Alors qu’il a la conscience de sa propre existence, l’homme choisit d’enfermer ses émotions pour s’approcher d’un autre être vivant. Cette idée de contact est rendue d’autant plus forte par l’origine spatiale du virus. Un des scientifiques angoisse d’être face au premier contact avec une vie extraterrestre et de détruire celle-ci car n’arrivant pas à comprendre ce qu’elle veut lui dire (les morts causées pourraient être « juste » une maladresse due à deux organismes trop dissemblables). L’angoisse est bien sûr une émotion mais le personnage refoule celle-ci afin qu’elle n’affecte pas son travail… et bien sûr c’est rigoureusement impossible.

Les scientifiques luttent contre une forme de vie pure et en refoulant les intuitions premières liées aux émotions, ils commettent un grand lot d’erreurs. Le livre s’attache à nous décrire le fonctionnement de Wildfire avec un soin maniaque en démontrant sa logique infaillible. Or, cette logique s’effondre à cause de quelques détails (un simple bout de papier déchiré rend impossible tout contact de l’extérieur) et surtout de la tentative de contrôler un comportement ouvertement instable. Les scientifiques ont leurs failles psychologiques et, en désirant les mettre de côté, ils se coupent d’une part de leur esprit d’analyse. Ainsi, c’est celui qui aura les connaissances scientifiques les moins pointues qui percera le mystère du virus. Une compréhension qui passera par l’acceptation de l’émotion la plus basique dans ce type de situation : la peur. Quitte à pousser le vice jusqu’au bout, Crichton construira en guise de final un brillant suspense où la catastrophe ne vient plus du virus lui-même mais de la si parfaite logique humaine. Une magnifique ironie que synthétisera la phrase finale : la décision n’est pas entre nos mains.

Attiré à l’idée d’adapter ce roman à succès, le studio Universal Pictures acquiert très vite les droits et sortira le film tout juste deux ans après sa publication. Rebaptisé Le Mystère Andromède dans nos contrées (le titre original conservera le Andromeda Strain du livre), le film est réalisé par Robert Wise. Cet extraordinaire artisan était un choix judicieux. Le cinéaste, décédé en 2005, avait cette capacité magnifique à se fondre miraculeusement dans ses sujets. Ce talent lui permit ainsi de s’aventurer avec un brio égal dans des genres aussi divers que la comédie musicale (La Mélodie Du Bonheur), l’horreur (La Maison Du Diable), le film de guerre (La Canonnière Du Yang-Tse) ou la science-fiction (Le Jour Où La Terre S’Arrêta). Il apparaît donc avoir les capacités pour porter à l’écran le roman de Crichton et en relever le défi. L’écrivain avait conçu le roman sous la forme d’un rapport synthétique. Comment adapter cette mise en forme littéraire à l’expression cinématographique ? Wise y répondra par plusieurs astuces des plus ingénieuses.

Du point de vue narratif, le film ne présente pas de grand écart avec son homologue. Confié à Nelson Gidding (qui avait déjà collaboré avec Wise sur La Maison Du Diable), le scénario en reprend la trame générale. Quelques ajustements sont faits (un personnage masculin devient une femme, certaines informations sont condensées pour aller à l’essentiel) mais le déroulement reste semblable. On pourra toutefois noter quelques subtilités assez délectables. Prenons par exemple le titre provenant du nom de code donné au virus. Dans le roman, celui-ci est donné par l’ordinateur central et les scientifiques l’acceptent sans rechigner. La même chose se passe dans le film sauf qu’un des personnages demandent ce que signifie ce nom. Le public se pose naturellement la même question et va obtenir satisfaction puisqu’un scientifique s’apprête à expliquer sa connotation mythologique. Sauf qu’après avoir prononcé ces premiers mots, une alerte retentie interrompant toutes possibilités d’explication. Par ce petit ajout, Wise et son scénariste rappellent que le film, comme le roman, est centré sur des faits et que la description d’un tel sous-texte est trop anecdotique pour qu’on s’y arrête. De même, il n’exploite pas l’idée contestataire autour du projet Scoop qui est à l’origine de la crise. Ce projet était en effet centré autour de la recherche de virus pour explorer les possibilités d’une guerre bactériologique. Ce fait est établit très tôt dans le roman. Cette révélation, si on peut l’appeler comme ça, est placée beaucoup plus tard dans le film. Cela conduirait à créer un effet de surprise permettant de déboucher sur critique et indignation. Pourtant, les conséquences d’une telle révélation sont évacuées là encore en quelques secondes pour se recentrer sur la marche des évènements.

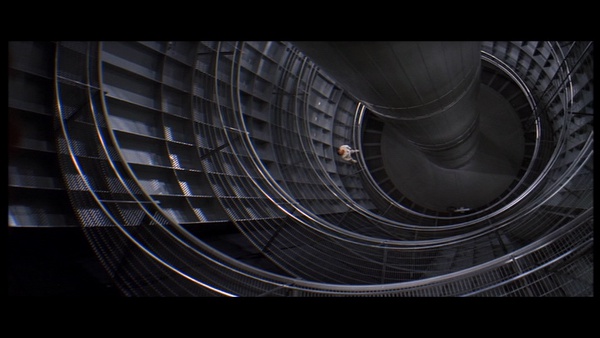

Toutefois, la fidélité au roman se traduit surtout dans une mise en scène absolument remarquable. Prenons l’introduction du film. Celle-ci est semblable au roman avec un carton venant remercier les autorités pour leur coopération dans la reconstitution de la crise. Wise reprend ainsi le trouble autour d’une potentielle histoire vraie et l’idée d’une reproduction factuelle de la réalité. Puis le générique d’ouverture défile et là, le talent de Wise explose. Sur une « musique » électronique, le réalisateur élabore tout un montage à base de notes de services et de graphiques divers. Rien de bien original en soit, sauf que l’ancien monteur d’Orson Welles agence le tout avec une complexité folle par tout un système de surimpressions. D’éléments banals et fonctionnels, Wise crée un véritable marasme esthétisant. Ça sera là l’une de ses premières idées pour offrir une illustration excitante et puissante de ce récit tournant autour de la déshumanisation de l’individu.

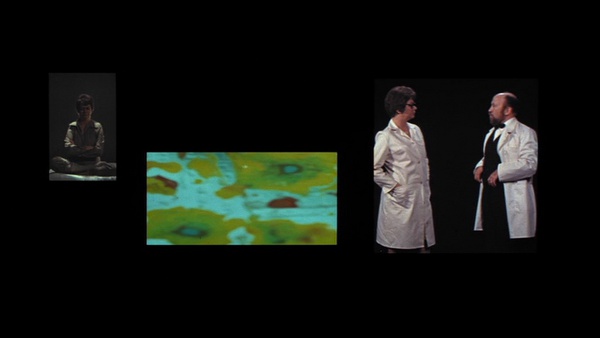

Une autre idée tient de l’utilisation régulière du dioptre. Le dioptre est une surface optique qui sépare deux milieux n’ayant pas le même indice de réfraction. Adapté à une caméra, ce dispositif permet de filmer avec la même netteté premier plan et arrière plan. Par cet outil, Wise veut traduire une vision scientifique du monde. Une caméra traditionnelle fonctionne comme l’œil humain. Il faut nécessairement faire une mise au point pour voir nettement les éléments au premier plan et en arrière plan. En ce sens, Wise réfute l’idée que la caméra traduise un regard humain et dévoile un point de vue où tout est mis au même niveau. Le scientifique doit avoir une parfaite vue d’ensemble même si il doit parfois en isoler un élément plus primordial qu’un autre. Un outil important en cela est le split screen, cette fameuse technique consistant à diviser le cadre en plusieurs petites cases. Lorsque les scientifiques parcourent la ville de Piedmont, le foyer originel de la contagion, le split screen est utilisé pour la découverte des cadavres. Dans une case à gauche, la caméra suit par un travelling les scientifiques qui passent la tête dans l’embrassure de chaque porte. A chaque fois, une petite vignette s’affiche à droite pour nous dévoiler le cadavre s’y trouvant. Par ce découpage, le spectateur verra donc le détail primordial se trouvant dans chaque chambre et sentira un certain trouble par cette manière distanciée de le montrer. Dans un même esprit, Wise utilisera à nouveau le split screen après la première réunion des scientifiques. Se reposant dans leur chambre, ces derniers réfléchissent au problème auquel ils doivent faire face. L’écran se divise alors en plusieurs cases dont chacune constitue une pièce de leur analyse de la situation.

Soutenu par une production design exemplaire (forcément dépouillée) et d’effets spéciaux géniaux (bien sûr invisibles au premier abord), Le Mystère Andromède bénéficie d’un souffle d’ingéniosité dans sa réalisation pour retranscrire l’essence de l’ouvrage de Crichton. En ne se contentant pas de jouer l’idée d’une mise en scène juste fonctionnelle (ce que fait Crichton sur ses propres réalisations), Wise offre un pur moment de cinéma transcendant son scénario à tous les niveaux.