REALISATION : Nagisa Oshima

PRODUCTION : Argos Films, Oshima Productions, Shibata Organisation Inc, Tamasa Distribution

AVEC : Eiko Matsuda, Tatsuya Fuji, Aoi Nakajima, Hiroko Fujino, Mariko Abe, Kyôko Okada, Hiroko Fuji, Tômi Mitsuboshi

SCENARIO : Nagisa Oshima

PHOTOGRAPHIE : Hideo Itoh

MONTAGE : Patrick Sauvion, Keiichi Uraoka

BANDE ORIGINALE : Minoru Miki

ORIGINE : France, Japon

TITRE ORIGINAL : Ai No Corrida

GENRE : Drame, Erotique

DATE DE SORTIE : 15 septembre 1976

DUREE : 1h45

BANDE-ANNONCE

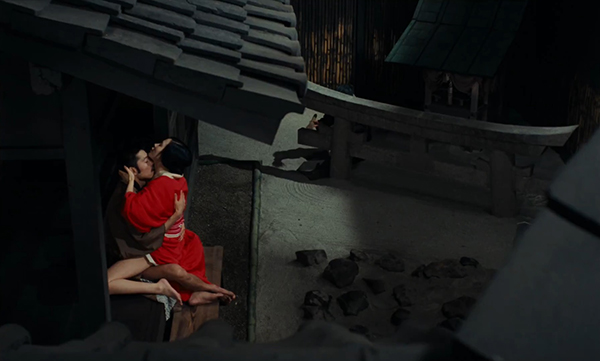

Synopsis : 1936, dans les quartiers bourgeois de Tokyo. Sada Abe, ancienne prostituée devenue domestique, aime épier les ébats amoureux de ses maîtres et soulager de temps à autre les vieillards vicieux. Son patron Kichizo, bien que marié, va bientôt manifester son attirance pour elle et va l’entraîner dans une escalade érotique qui ne connaîtra plus de bornes…

« De l’érotisme, il est possible de dire qu’il est l’approbation de la vie jusque dans la mort »

George Bataille – L’Erotisme

Résumer, évoquer, décrypter le film le plus célèbre de Nagisa Oshima serait si simple si l’on s’en tenait à cette simple phrase. Mais à un moment donné, on ne peut plus s’en contenter, son sujet encourageant d’entrée au vertige total du sens et des sens. Cela en devient même évident lorsque l’on achève de découvrir (ou de revoir) le film. Visionner L’Empire des sens, ce n’est pas juste avoir affaire à un film – accessoirement l’un des plus beaux du monde. Cela consiste surtout à devenir l’objet conscient et consentant d’une expérience. Une expérience qui, in fine, par son aptitude à magnifier la puissance dévorante et ambiguë du sexe, invite tout d’abord à repenser la limite séparant l’érotisme de la pornographie. L’historique du film et de sa périlleuse distribution a valeur de preuve d’un malentendu toujours aussi actif : conçu à la base comme un film français grâce à l’apport du producteur Anatole Dauman (le plateau de tournage, considéré comme un « territoire français », fut interdit aux journalistes japonais), L’Empire des sens provoqua finalement un terrible scandale au Japon, au point de finir censuré et de valoir à Oshima trois ans d’instruction judiciaire pour obscénité… Obscénité… Un mot très simple qui a toujours soufflé le chaud et le froid. Mais qui se révèle pourtant on ne peut plus inadapté pour décrire la fibre de ce chef-d’œuvre subversif.

L’EMPRISE DU (MAUVAIS) SENS

Au cours de son procès à Tokyo en 1978, Nagisa Oshima prononça un long plaidoyer dont on peine encore aujourd’hui à délimiter l’importance sur la question plus ou moins épineuse de l’art et de la représentation. Le cinéaste étant suffisamment éloquent pour expliciter son point de vue et aboutir à une argumentation claire et précise (d’où le fait qu’il sera relaxé un an plus tard), on se contentera ici d’en citer quelques extraits capitaux :

« A mon sens, ce que l’on appelle obscénité n’existe pas originellement. Si l’on considère que l’obscénité existe, il faut préciser qu’elle n’existe que dans la tête des procureurs et des policiers chargés de la poursuivre. C’est leur conscience qui a forgé une définition de l’obscénité. Je pense qu’au cours de ce procès, il deviendra suffisamment évident qu’une telle définition est absurde, mais à supposer même que j’accepte pareille définition, pour quelle raison l’obscénité constituerait-elle un délit du point de vue du code pénal ? Non, j’affirme nettement que l’obscénité ne constitue pas un délit […] Aujourd’hui même, les principes universels du genre humain, visant à la libération de l’homme, prennent le chemin de la liberté d’expression sexuelle. Si l’on considère la façon dont L’Empire des sens est accepté dans divers pays du monde, cela apparaît clairement. Je ne trouve donc pas nécessaire de développer une argumentation visant à démontrer que le film n’est pas obscène. Le monde et les principes universels du genre humain ont déjà autorisé ce film. C’est le parquet au contraire qui, ayant porté une accusation contre moi, doit me convaincre. En apportant des preuves et en développant une argumentation poussée, il faut me convaincre des raisons pour lesquelles je serais coupable. Non, je pense que ce n’est pas seulement moi qu’il faut convaincre, c’est le monde entier »

Nagisa Oshima

Pas de doute chez Oshima : l’obscénité n’est qu’une question de regard, et, par extension, en dit bien plus sur la perception morale de l’accusateur que sur la portée « morale » de l’œuvre incriminée. Difficile de conspuer un tel avis autrement qu’en se limitant à une vision puritaine du visible et du montrable, laquelle n’a jamais rien placé d’autre que le sexe dans sa ligne de mire. Relier obscénité et pornographie tombe bien sûr sous le sens dans la mesure où la définition de ce second mot n’a jamais varié d’un iota : se désigne en effet par ce terme la « représentation frontale et explicite de détails obscènes au sein d’œuvres littéraires ou artistiques ». Mais si l’on s’en tient à cette simple définition du dictionnaire, où réside la logique de vouloir rattacher exclusivement ce mot au sexe et non à autre chose ? Une violence extrême visualisée, un propos verbal exprimé, un cadrage cinématographique élaboré : tout ceci ne peut-il pas aussi devenir l’objet d’une accusation pour pornographie, et ce toujours sous l’effet du regard subjectif ? On en déduit donc un constat simple : il n’est montrable que ce qui peut – et non pas doit – être montré. La question du regard de l’artiste, lequel aiguille – sans imposer – le regard de l’autre (donc celui du spectateur), devient donc la balise rassurante qui permet de ne pas tout mélanger et de fuir les jugements hâtifs. A ce stade, priver définitivement L’Empire des sens de cette ridicule accusation pour obscénité est devenu un jeu d’enfant : cette peinture d’un amour physique qui tente d’aller au-delà de lui-même (très métaphysique, tout ça…) n’est en rien une propension au racolage mais au contraire une sublimation de l’amour fou à des fins triviales et poétiques, où le plaisir et la morbidité copulent dans un même élan de jouissance. Et tout ceci, bien sûr, ne tient que sur une chose fondamentale : la mise en scène.

Il y a quelques années, à l’occasion de la sortie DVD du monstrueux Caligula, le réalisateur italien Tinto Brass s’était fendu d’une interprétation exemplaire de la différence entre érotisme et pornographie. Selon lui, la pornographie se limite à créer exclusivement une excitation sexuelle chez l’homme ou la femme comme but ultime et recherché, tandis que l’érotisme cherche à communiquer une émotion par le biais d’un langage artistique adapté (a fortiori la mise en scène pour le 7ème Art). On ne peut qu’adhérer à une telle lecture. On peut même difficilement la contredire dans la mesure où les films érotiques de Brass se définissent comme des expériences purement antonioniennes, là où la disposition des éléments dans le cadre prévaut sur les éléments eux-mêmes (citons surtout La Chiave et Transgredire) et où l’excitation complète l’émotion au lieu de se suffire à elle-même. Il faut bien dire que l’émotion n’est pas ce qui peut qualifier le cinéma porno tel qu’on le pratique désormais. Dès son apparition, le genre a certes eu comme lourde tâche d’enregistrer frontalement ce que tant de cinéastes ont longtemps essayé d’imaginer (au mieux) ou de simuler (au pire), mais s’est vite enfermé dans une logique de création médiocre : du sexe explicite qui devenait parti pris exclusif (c’est très faible), de la jouissance forcée qui ne laissait plus passer la moindre émotion ni même le moindre désir de transgression, sans parler d’une caméra portée plus voyeuriste qu’autre chose.

Oshima, lui, fait exactement tout l’inverse : la caméra se fait discrète et pudique durant l’acte, les rituels érotiques sont filmés dans leur durée au sein d’un montage qui prend son temps, les cadres larges prennent le dessus sur les gros plans (logique : plus ces derniers sont rares, plus leur puissance est décuplée), la mise en valeur des corps et des visages des acteurs obéit à des principes d’égalité et d’intégralité, les décors sont cadrés et circonscrits de manière à ce que les ébats puissent s’y épanouir, le sexe et les sentiments ne sont ni séparés ni déséquilibrés. Et surtout, même si les rapports sexuels sont concrets et explicites, le désir de transgression naît ici du fait de vouloir à tout prix repousser les limites du désir et du corps, un peu comme si Oshima souhaitait associer le physique et la métaphysique – du jamais vu à l’époque. C’est précisément de ce choix-là que découle la déchirante émotion des acteurs Eiko Matsuda et Tatsuya Fuji, que l’on ne sent jamais en train de feinter l’orgasme et l’excitation, mais au contraire en train de les vivre en temps réel. Pour un film qui osait enfin dépuceler le cinéma du Soleil Levant en montrant des actes sexuels non simulés (chose impensable dans le Japon des années 70), il est clair qu’on avait affaire à tout sauf à du porno. C’était juste du très grand cinéma, et rien que ça.

DU SENS DE LA PASSION À LA PASSION DES SENS

Avec tout ça, on en oublierait presque d’évoquer le scénario du film. Oshima avait longtemps gardé en tête ce fait divers authentique qui fit beaucoup de bruit dans le Japon militariste de 1936 : Sada Abe, une ancienne geisha devenue successivement prostituée et servante, vécut avec son maître Kichizo Ishida une relation amoureuse qui se mua peu à peu en une spirale érotique impossible à freiner. Le résultat final de cette obsession amoureuse marqua l’époque : arrêtée alors qu’elle errait depuis plusieurs jours dans les rues de Tokyo, Sada avait en sa possession le pénis et les testicules de son amant, qu’elle avait tué par asphyxie érotique avant de l’émasculer. Un amour fou, sans limites, qui lui valut six ans d’emprisonnement pour meurtre et détérioration de cadavre, mais aussi la compassion d’une large partie de l’opinion publique – le film le mentionne en toute fin de bobine. Pour un cinéaste aussi antisystème, engagé et violemment contestataire qu’Oshima (jetez un coup d’œil à ses films antérieurs), il y avait là-dedans un énorme pari de cinéma à tenter : utiliser le sexe comme moyen d’expression critique et transgressif, à l’image de ce qu’un cinéaste comme Koji Wakamatsu – par ailleurs directeur de production sur L’Empire des sens – avait déjà pu explorer dans une carrière très orientée vers le pinku-eïga.

Reste que, pour Oshima, le lien entre la passion physique, la jouissance née du plaisir sexuel et la mort est indissociable : l’extase de l’amour physique implique l’apparition progressive du spectre de la mort à mesure que le plaisir tente d’élargir ses limites. En matière de scénographie, Oshima fait donc en sorte de ritualiser les choses. Le film tout entier peut ainsi être assimilé à un acte d’amour sans interruption : on passe certes d’un décor à l’autre (on en recense au moins une vingtaine) et d’une chambre d’amour à l’autre (idem), mais tous ces lieux sont clôturés à la manière d’une suite d’arènes consacrées à un rite mortel, sans possibilité de halte pour les amants. Un espace fermé, en huis clos, qui devient peu à peu un piège où l’on étouffe à mesure que l’on jouit. C’est un espace d’amour et de mort, où les limites de la vie et du plaisir sont vouées à être perpétuellement repoussées. Cela rejoint la phrase de Georges Bataille que l’on évoquait au début de cette analyse, sauf à un détail près : cette célébration ultime de la vie que prônait Bataille à travers ses écrits peut révéler en même temps sa face cachée, à savoir une soumission absolue aux sens et un désir sans fin qui contraint les deux amants à s’isoler du monde extérieur – voire même l’un de l’autre – pour atteindre le bonheur, fusse-t-il illusoire.

Quel titre convient le mieux à ce film ? On peine à faire un choix définitif, surtout au vu de ce que l’on vient d’évoquer sur le contenu du film. Le titre original, que l’on peut traduire par « Corrida de l’amour », suit bien cette lecture d’un amour fou qui s’isole et qui repousse en huis clos ses propres limites jusqu’à l’épuisement et la mort. Mais à bien y réfléchir, le titre français possède un impact bien plus soutenu. En effet, le mot « empire » implique l’idée d’une domination, d’un règne absolu qui s’affranchit du jugement d’autrui et des conventions – définition idéale du stade terminal de l’art selon Oshima. Un empire obéissant par définition à ses propres règles, le couple qui le circonscrit n’est alors rien de plus qu’une entité autonome, marginale et détachée du corps social. Mais la chambre qui abrite les ébats sexuels ne devient pas pour autant une cachette ou un cocon protecteur. Quitte à aller peut-être un peu loin, cette chambre devient en quelque sorte le centre du monde, un spectacle offert à la vue de tout le monde (surfaces murales transparentes, intérieurs japonais sans insonorisation, parapluie troué qui révèle l’intimité) et qui éjecte tous ceux qui tentent de rentrer en contact avec les amants (il suffit de voir comment les servantes sont systématiquement éjectées de la chambre). L’effet qui en résulte est sacrément retors : ceux qui assistent à ce spectacle ne sont choqués que parce qu’il ravive les désirs interdits qui les tenaillent.

Si scandale il pouvait y avoir dans L’Empire des sens aux yeux de la censure japonaise, c’était sans aucun doute le fait de voir – et aussi d’envisager – le corps social contaminé par l’interdit. Une scène précise du film illustre ce fait sans pour autant le juger : alors que Sada est dépucelée par Kichizo dans un salon, les geishas qui observent le couple pratiquent une pénétration forcée sur une jeune et vierge geisha (avec un moineau en bois en guise de godemiché !), et ce avant que la salle entière ne vire à la partouze tandis que le maître du cérémonial entame une danse bizarre. Sous l’effet d’amants à ce point chatouillés par leurs pulsions jusqu’à vouloir à tout prix fouiller les entrées de leurs kimonos, les jeux de l’interdit se propagent alors tout au long du film, souvent avec un vrai sens de l’humour. Petit pêle-mêle : Sada enfourche Kichizo pendant l’acte sexuel tout en jouant de la guitare (soi-disant pour tromper la surveillance de l’épouse !), Kichizo mange plein d’aliments (des algues, des sushis, un œuf…) après les avoir « humidifiés » dans le vagin de Sada, Kichizo boit le sang des règles de Sada (ce qu’elle interprète comme une preuve d’amour fusionnel), on en passe et des meilleurs… A l’image de Sada elle-même, la caméra d’Oshima filme tout cela avec un art consommé du « trou de serrure » : le cadre est fixe, aussi pur et épuré que chez Ozu, mais placé soit au plus près des corps en fusion, soit à distance des actes sexuels qu’il visualise au travers d’un élément de décor (mur opaque, tissu vaporeux, embrasure d’une porte…).

Et le discours, alors ? De par le cérémonial sensuel et morbide qui architecture à lui seul toute la mise en scène d’Oshima, le seul discours qui prend place ici est un discours sexuel. Les dialogues sont en effet brefs, en pointillés, laissant ainsi le spectateur plus à même de voir et de ressentir les choses par l’image plutôt que de les assimiler par le son des mots – quoi de mieux pour lui rendre sa liberté et son intimité ? Mais il n’en reste pas moins qu’au travers de son action et du passé de son réalisateur, L’Empire des sens reste un film éminemment politique. Outre le fait de montrer une geisha qui prend le pouvoir sur son maître par sa lecture mystique de l’amour fou (Oshima serait-il un féministe inavoué ?), ce plan mémorable de Kichizo qui marche à contre-courant des soldats japonais qui se lancent dans le conflit guerrier a surtout pour but de produire un effet de sympathie hautement subversif envers les deux amants. Pour faire lien avec l’actualité ciné mais aussi avec l’époque à laquelle se déroule l’intrigue, on pourrait trouver là une connexion directe avec le très beau film d’animation de Sunao Katabuchi, Dans un recoin de ce monde (en salles le 13 septembre), où la quête de vie et de survie du collectif dans une petite ville du Japon prenait le dessus sur les considérations guerrières et politiques, alors bloquées dans le hors-champ ou dans l’arrière-plan.

Chacun à leur manière, les deux amants de L’Empire des sens accomplissent un acte aussi beau qu’insensé : faire du sexe un acte de résistance. Avec, bien sûr, les conséquences funestes qu’implique une telle cérémonie. Ce qu’Oshima aura mis ici en valeur avec force et dignité est à prendre comme une célébration de l’amour passionnel en tant que religion de l’absolu. On ne parle plus d’appétit sexuel à ce stade-là, mais d’un goût de l’absolu qui épuise toute son essence à force d’aller trop loin, d’un amour qui veut réussir à se figer éternellement dans le temps, d’une fleur dont l’éclosion (d’abord) et la fanure (ensuite) déterminent la beauté. Désireuse de redonner à la passion son sens premier, Sada Abe aura atteint son absolu : d’un plan inaugural parfaitement opaque (visage fixe et regard absent) jusqu’à un plan final cruellement apaisé (deux amants couchés côte-à-côte, avec l’inscription « Sada et Kichi, maintenant unis » écrite en lettres de sang sur la poitrine du mort), cette corrida de l’amour aura interrogé les sens du mot « sens », magnifié la puissance intemporelle du désir amoureux (aussi destructeur soit-il) et renvoyé toute suspicion d’obscénité aux orties. En passant des Sens à la Passion, l’empire bâti par Nagisa Oshima a fait de nous ses prisonniers. Paradoxe suprême : son cinéma, lui, nous offre la liberté.