L’heure que l’on a passée à questionner James Gray sur son nouveau film The Immigrant et d’autres choses encore fut une véritable bénédiction cinéphilique. Car en plus d’être à nos yeux l’un des plus importants metteurs en scène du cinéma américain contemporain, il est un artiste d’une intelligence et d’une éloquence qui nous le faisaient parfois écouter – malgré nous – la bouche grande ouverte. Ce qui impressionne le plus, c’est sûrement sa capacité à formuler avec une précision incroyable les réflexions qui président à chacun de ses gestes d’artiste. Il va sans dire que pour quelqu’un qui a été jusqu’à patienter sept années avant d’obtenir ce qu’il espérait de La Nuit nous appartient (2007), la concession est une notion à bannir d’une conception de l’art pour le coup entière, d’une densité incroyable et d’une assurance qui est celle des grands maîtres.

Le dossier conséquent qu’on lui consacre laisse deviner le nombre important d’autres questions que l’on aurait aimé poser au réalisateur : sur la dimension biographique de son cinéma, sa direction d’acteurs aussi différents que Joaquin Phoenix et Marion Cotillard, son éventuelle proximité avec le cinéma russe, son rapport aux publics et critiques américains et européens ou encore et surtout sur les relations complexes qui lient les personnages de The Immigrant. Marion Cotillard y incarne Ewa, immigrée polonaise dans le New York du début des années 1920 qui, pour sauver sa soeur malade, travaille pour un souteneur ambigu (Joaquin Phoenix) dont elle croise le cousin illusionniste (Jeremy Renner) comme un espoir de jours meilleurs…

Courte-Focale : Tandis que vous réalisez votre premier film historique (si l’on excepte les années 1980 de La Nuit nous appartient), une déclaration que vous aviez faite il y a quelques années nous revient en tête. Vous disiez que les jeunes cinéastes américains vous paraissaient craindre de se confronter à l’Histoire nationale. Pourquoi selon vous ?

James Gray : J’essaie de me rappeler le contexte dans lequel j’ai pu dire cela, mais c’est en tout cas une question intéressante… (il réfléchit) Je pense que cela a à voir avec l’éducation. Je doute que les sciences humaines soient enseignées comme elles devraient l’être aux Etats-Unis. Je crois que les réalisateurs n’évoquent pas l’Histoire parce qu’ils ne la connaissent pas vraiment ! Être bon en Histoire ne me paraît pas être un trait intellectuel valorisé aux Etats-Unis. Beaucoup d’artistes sont dans une fétichisation du nouveau, du frais aux dépends des forces du passé et de la manière dont celui-ci influence les comportements des individus jusqu’à aujourd’hui. C’est presque une segmentation entre artistes qui se joue ici : entre ceux qui croient en l’Histoire et ceux qui croient en l’originalité, l’innovation.

Concernant l’Amérique et ses rapports à son Histoire, The Immigrant comporte notamment une vision monstrueuse du melting-pot national à travers le spectacle mis au point par Bruno, le personnage de Joaquin Phoenix. Etait-ce une invention qui vous est venue tôt dans l’écriture, voire qui en aurait été à l’origine ?

Non, cette idée-là n’était pas là au départ, et elle m’est même venue assez tard dans l’écriture… L’idée de départ, c’était de faire un film qui ressemblerait à un opéra, sans pour autant que le chant lyrique y soit présent tout le long. Et j’en viens à quelque chose qui est lié à votre première question : j’essayais de me retirer moi-même du film. Je m’explique : je pense qu’il est important pour un réalisateur d’avoir un égo important pour pouvoir faire aboutir ses projets. Autrement, on ne s’en sort pas. Mais une fois le projet lancé, l’enjeu doit être inverse : il faut savoir s’en retirer et laisser toute la place à ses personnages. L’égo et toute forme d’ironie par rapport à ce qui y est raconté doivent disparaître. Ne peut à la rigueur rester que ce qui refuse complètement de s’en aller : ce qu’on y a laissé de plus profondément enfoui en soi, de plus noir… Dans ce film, ce sur quoi j’ai le plus essayé de mettre le doigt et dont j’ai énormément parlé avec Joaquin [Phoenix, ndlr], c’est la haine de soi, la dépression. Et ce pour mieux essayer d’en trouver une porte de sortie, de mettre en histoire un stade de la vie où il faut cesser de se mépriser et accepter qui l’on est.

Le spectacle dont vous parlez, il est possible qu’il n’y ait que moi qu’il fasse rire ! Je le trouve à la fois terrible et fantastique ! Il est presque repris de manière littérale de recherches que j’ai faites sur la période : un ami m’a dégotté tout un manuel de prostitution datant de 1915 environ et j’en ai repris certaines mises en scène des femmes…

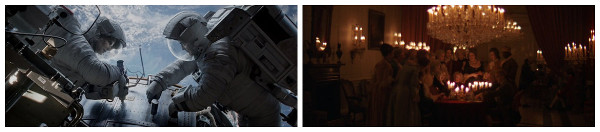

Ce que je vais chercher à exprimer maintenant pourra vous sembler obscur, mais je pense que ce que je cherchais à exprimer aussi par ce biais, c’est ce sentiment que j’ai que nous vivons la fin d’une certaine ère du cinéma. Je voulais établir un parallèle avec cette aube des années 1920 où le vaudeville cède à l’explosion du cinéma. Je ne pense pas une seule seconde que le cinéma soit sur le point de mourir actuellement ! Je pense seulement qu’il est sur le point de changer radicalement. C’en déjà au stade du commencement, avec la 3D, l’IMAX, tout ça : une nouvelle forme de spectacle en somme. Vous avez aussi la possibilité de choisir vos films en ligne, parfois gratuitement, de les regarder chez vous sur des écrans de plus en plus grands. Et il y a des films qui viennent marquer des étapes de franchies : Gravity offre une expérience presque proche de celles qu’on ne trouvait jusqu’à présent que dans les parcs d’attraction, une immersion inédite en opposition avec une certaine passivité du spectateur face à une narration de cinéma classique.

Comment vous situez-vous par rapport à ces évolutions techniques vers une forme possiblement plus interactive, en tout cas plus ludique de cinéma ?

(il réfléchit longuement) Je crois n’avoir jamais cherché le type d’amusement dont parlent la plupart de mes amis quand ils me disent être allés voir tel film « simplement pour passer un bon moment ». Je n’ai pas vraiment de jugement de valeur sur les films : je ne les classe pas par haut niveau/bas niveau, en films bourgeois/films absurdes/films ceci/films cela. Ce qui m’importe, c’est de savoir si un film donné est une expérience qui m’implique sur le plan émotionnel, de sentir un réalisateur aux commandes et éventuellement de saisir quelque chose de plus vaste qui serait en jeu au-delà de l’histoire racontée. Je n’aime rien plus que sentir… de l’humanité dans un film. Si je n’ai aucune humanité à laquelle me raccrocher, que ce soit devant un drame en costumes ou un film d’aventures tout public, je m’ennuie, tout simplement. Et je m’ennuie facilement. Pas comme certaines personnes qui s’ennuient en raison du rythme d’un film : je me fous de la lenteur ! Vous savez, les choses peuvent bien aller à cent à l’heure dans un film, si je n’y suis pas engagé sur le plan émotionnel, c’est inutile et c’est ennuyeux.

Je crois d’ailleurs que cette question du rythme est trop souvent décisive dans les jugements des spectateurs. Longtemps, alors même que j’étais déjà – me semble-t-il – cinéphile, j’ai refusé de voir Barry Lyndon (1975) parce que trop d’amis me disaient que c’était un film chiant. Quand je l’ai découvert, à seulement seize, dix-sept voire dix-huit ans, j’étais hors de moi ! C’était si beau, si profond dans ce que ça parvenait à capter de la nature humaine ! Le rythme lent du film, je trouvais même qu’il pouvait amener parfois de l’humour à force de distanciation, quand d’autres avaient juste envie de faire un somme devant…

Ces critiques excessives de la lenteur des films qui vous agacent, vous en avez encore essuyées à Cannes et vous en êtes carrément énervé cette fois. Vos films sont particulièrement exposés dans un tel contexte. Vous disiez, après Two Lovers ne plus vouloir jamais retourner au Festival. Vous disiez aussi il y a quelques années ne pas vouloir être juré. Or, vous avez été les deux depuis : juré en 2009 et de nouveau en Compétition Officielle cette année…

Je ne retournerais pas à Cannes si je ne devais pas le faire. Bien sûr, j’adore Thierry [Frémaux, Délégué Général du Festival, ndlr] qui m’a toujours incroyablement soutenu ; je lui dois beaucoup… Mon expérience de juré, pour le coup, je l’ai juste adorée ! Et j’ai adoré Isabelle [Huppert, ndlr] comme Présidente. L’autre jour, quelqu’un me demandait : « Mais tu ne t’es pas engueulé avec elle ?! » et j’ai répondu (il grimace) « Mais de quoi tu me parles ?!? ». Tout ce qui s’est dit sur ce jury cannois est complètement faux, mais je crois que c’est en partie de ma faute malheureusement. Un journaliste m’a demandé, juste après le festival, si l’on s’était battu et j’ai répondu – certainement de manière trop imperceptiblement ironique – que oui, qu’on avait même sorti les gants de boxe ! Je plaisantais bien sûr, mais il faut croire qu’on ne peut pas le faire avec les cons : il ne faut même pas essayer ! Isabelle est une amie depuis vingt ans ! On a aussi pris comme soi-disant indice d’une mauvaise entente entre elle et moi le fait que j’aie apparemment eu l’air froid, voire même de bouder, durant la Cérémonie de remise des prix. Mais qu’est-ce que vous voulez que je fasse ?! Des claquettes ?!? J’essayais effectivement de garder un visage le plus neutre possible pour ne pas révéler ce que je pensais de chacun des films primés. Non, vraiment, cette expérience du jury a été incroyable : j’aurais aimé que l’on puisse donner plus de prix car le nombre de films excellents qui sont repartis sans rien cette année-là était alarmant. Il y avait notamment Le Temps qui reste d’Elia Suleiman que je voulais récompenser, et d’autres…

Mais aller à Cannes avec un film, pour moi, c’est toujours douloureux. Je n’arrive pas à y rattacher une notion de plaisir. Vous regardez votre propre film en costume trois pièces et chaque image paraît durer dix minutes tant vous redoutez l’accueil qui vous sera fait en fin de projection. Et puis il y aussi la presse dont tout vous pousse à vous soucier plus qu’en temps normal. Mes films y ont toujours été accueilli de manière mitigée si ce n’est hostile. Je ne pense pas que ce qui me plaise artistiquement corresponde beaucoup au goût qui s’est imposé comme dominant à Cannes ces dernières années… Si cela ne tenait qu’à moi, je me contenterais de sortir mes films sans passer en festival, mais les distributeurs de mes films considèrent qu’aller à Cannes vaut le coup ou est même nécessaire, donc je le fais pour eux. C’est donc pour Wild Bunch que j’y suis allé cette année, après avoir effectivement exprimé le souhait de ne plus y retourner après Two Lovers. Le plus étrange pour moi, c’est de voir la presse américaine m’appeler « le chouchou de Cannes » avec une connotation assez narquoise : pour les raisons que je viens d’évoquer, j’ai tendance à trouver ça juste ridicule.

Pour revenir à votre film en lui-même, il marque une triple évolution par rapport à vos précédents opus : vous passez donc pleinement dans le film d’époque, une femme est pour la première fois au premier plan et vous semblez assumer plus que jamais une dimension mélodramatique.

Je crois que le personnage central féminin est lié à cette obsession de l’opéra que j’évoquais. J’en étais arrivé à un point où je m’étais lassé des attitudes typiquement masculines. Nous sommes des idiots vous savez… Les hommes sont des idiots ! La plupart des hommes que je connais ont peur de dévoiler leurs émotions. Opter pour un personnage de femme me permettait donc de révéler mes propres émotions profondes sans avoir à prendre en compte, comme auparavant, une dimension « macho » de mes personnages masculins qui me bloquait toujours un peu dans ce processus de révélation. Cet obstacle-là qu’ont la plupart des hommes étaient en soi un des vrais sujets de mes précédents films et s’intègre à mes yeux dans ce « mur d’ironie » dont je disais vouloir me débarrasser à l’écriture…

Pour ce qui est de la dimension historique, je pense d’abord que nous tourner vers le passé peut permettre d’éclairer le présent. Ensuite, je me sens assez « vieille école » dans mon goût pour le récit classique et l’exploitation de toutes ses potentialités. Du moins j’ai été classé « vieille école ». Je me demande même si cette tendance à me faire taxer de « vieillot » ne m’a pas encouragé inconsciemment à aller au bout de la chose en me tournant vers un film plus historique… Je sentais par ailleurs que cela me permettrait de déplacer ma focalisation du texte au sous-texte. Vous savez, je ne veux pas cracher sur toute la production contemporaine, loin de là, mais un des problèmes que me posent de nombreux films récents, même dits « d’art et d’essai », c’est que je n’y trouve aucun sous-texte. Je commence à regarder et en quelques minutes, je saisis entièrement de quoi il s’agit. C’est beaucoup trop tôt !

Comme vous l’avez fait dans vos précédents films, vous essayez dans The Immigrant d’accéder à ce que vous appelez une « plus grande vérité » (« a greater truth ») en mêlant réalisme et éléments poétiques. Ici, cela passe même par de petites touches de fantastiques puisque le personnage d’Orlando (Jeremy Renner) est prestidigitateur. Comment est-ce que cette démarche de stylisation s’est accordée avec le passage à un film d’époque ?

Vous connaissez le livre Sur la Photographie de Susan Sontag [essayiste américaine, 1933-2004, dont cet opus est paru en 1977, ndlr] ? C’est un superbe essai qui explique notamment comment une image fixe peut renfermer une sorte d’héritage, une mélancolie du moment où elle a été captée. Je pense qu’une partie du pouvoir qu’a le drame historique en tant que genre est lié à cela : cette mélancolie, cette idée d’un passé auquel on ne peut revenir. La nostalgie est quelque chose de parfois dangereux et de souvent déplacé : le « bon vieux temps » était souvent terrible en réalité… Ce que j’ai essayé de faire avec ce film, c’est d’appliquer une couche de poésie sur le socle d’une histoire qui était déjà brutale. Je me refusais à en fétichiser la laideur. D’une certaine manière, je ne peux répondre à votre question qu’en disant que je recherchais une certaine transcendance nécessaire à ce film…

J’essaye de penser à une analogie que je pourrais trouver avec un autre film ou une autre oeuvre d’art et qui pourrait faire sens… (il réfléchit) Je pense que Kurosawa était capable de ça : amener sur un socle de réalisme parfois cru un niveau de sens qui soit autre, qui se confronte à l’insaisissable, à l’indicible, à tout ce qui est au-delà de notre compréhension claire et consciente. Vous savez, je ne suis pas religieux, mais je crois en un Dieu du cinéma, un Dieu des arts ! (rires)

Mais bref ! Je parle de tout ça et en même temps, ce n’est que du baratin ! L’essentiel, ce que j’essaye toujours de capter en ajoutant une stylisation ou une poétique à mes films, c’est ce qui concerne un cinéaste comme n’importe qui d’autre : c’est le fait que l’homme soit confronté à la mort, tout simplement. Pour moi, c’est le centre de l’art. Il y a cette chose qui rôde là dehors et nous faisons tous un travail remarquable sur nous-mêmes pour l’oublier. Le plus beau des arts est celui qui parvient à conjurer – ou à donner l’impression de conjurer – cette chose mystérieuse qui nous cherche. Donc je pense que la poétique dont vous parlez, les dimensions historiques ou fantastiques qu’elle peut prendre chez moi, c’est ma tentative à moi de tout concentrer sur cette donnée fondamentale et de livrer quelque chose qui soit fort sur le plan émotionnel… Je n’ai pas répondu à votre question, si ? (rires) Elle est extrêmement importante mais aussi complexe parce qu’elle touche à l’essence même de l’acte de création.

Est-ce que cette recherche n’est pas portée aussi, dans The Immigrant, par une influence – même lointaine – de la littérature russe ? On pense à Dostoïevski ou encore à Tchekhov…

Bien sûr ! J’adore Dostoïevski. Mais je ne saurais dire qui de lui ou Tolstoï je préfère ! Ça peut paraître un peu stupide, mais c’est un débat que j’ai eu des tas de fois avec des amis. Ils ne me comprenaient d’ailleurs jamais quand je disais que je préférais un peu Tolstoï. Même si Crimes et Châtiment contient certainement le passage le plus saisissant jamais écrit, il y a peut-être un peu trop de froideur chez Dostoïevski, alors que Tolstoï, c’est plus opératique. C’est en tout cas de lui dont je retire le plus de choses… Mais quoi qu’il en soit, vous lisez certes ces romans, mais il s’agit ensuite de les oublier, car si vous en tentez une adaptation trop consciente, ça sent vite le renfermé. On en revient souvent, avec ces adaptations de cinéma, à ce que Truffaut appelait le « cinéma de qualité » et qu’il dénonçait.

Le pire, c’est que ces romans sont si denses dans leur peinture des émotions humaines que tenter d’en restituer la richesse est complètement vain. Quiconque s’y essaye même un peu sombrerait sûrement dans de la psychologie de comptoir. Tout simplement parce que le cinéma n’autorise pas ou peu ces sortes de « pauses intérieures » qui font la grandeur de ces romans. Les films sont comme des poèmes déchirés : chaque personnage n’a qu’un petit bout de description poétique de son intériorité, et le reste est à imaginer, à faire suggérer par l’acteur… Je suis en train de me dire, sur ce lien entre littérature et cinéma, que la plupart des grandes adaptations sont peut-être celles de nouvelles, comme Fenêtre sur Cour (1954) [d’Alfred Hitchcock d’après William Irish, ndlr]. Les nouvelles offrent une bonne petite idée de base sur laquelle vous pouvez édifier quelque chose de tout autre. Peut-être les grands romans se prêtent-ils davantage à une adaptation en série ou en mini-série…

Richard Basehart (à gauche) est Il Matto, « Le Fou », personnage de La Strada de Fellini qui a directement inspiré Orlando (à droite), le personnage de Jeremy Renner dans The Immigrant

Vous avez dit par le passé que ce qui vous importait aussi dans ces grands romans russes, c’était leur longueur et l’ampleur et la densité que celle-ci autorisait dans la peinture des sentiments. The Immigrant a-t-il, à un moment donné, été pensé pour être plus long que les 2h que nous avons vues ? Nous pensons notamment au personnage d’Orlando (Jeremy Renner), qui apparaît relativement tard et ne demeure présent dans l’histoire que peu de temps…

Non, il n’a jamais été question que le film soit plus long ni qu’Orlando y ait une place plus importante. Tout ce que vous avez vu était très intentionnel. Je voulais qu’au moment où les choses sont au plus mal pour Ewa, ce personnage mystérieux et étrange lui apparaisse presque par enchantement : il lévite carrément, ce qui renvoie aux touches de fantastiques que l’on évoquait tout à l’heure. Puis il disparaît tout aussi précipitamment, c’était l’idée. Et je dois bien avouer que tout cela, je l’ai piqué ! (rires) C’est très directement repris de La Strada de Fellini (1954), où le personnage de saltimbanque de Richard Basehart s’appelle Il Matto, Le Fou. J’en reprends même le timing : comme Il Matto chez Fellini, Orlando apparaît à quarante-cinq ou cinquante minutes de mon film. Mais là encore, j’ai repris cet élément important tout en changeant largement le troisième acte d’un film à l’autre…

Si peut-être ce personnage d’Orlando paraît étrange, insaisissable, c’est parce que la manière dont j’ai pensé le film entier, c’est selon son point de vue à elle, à Ewa : Orlando est comme elle le perçoit, Bruno est comme elle le perçoit, etc. Le film n’est pas sur eux, il est sur elle ! Je ne me suis jamais inquiété du fait que les deux figures masculines soient énigmatiques car la logique, c’est tout simplement qu’on n’en sache pas plus qu’elle.

De haut en bas, de gauche à droite : autochrome Lumière sans titre (1903), Salomé de Robert Henri (1909),

Cliff Dwellers de George Bellows (1913) et Snow in New York de Robert Henri (1902)

Comment avez-vous décidé de ces couleurs très particulières du film ?

J’évoquais tout à l’heure, avec le livre de Susan Sontag, une sorte de mélancolie instantanée du passé. Savez-vous ce que sont les autochromes [premier procédé de photographie en couleur breveté en 1903 par Louis et Auguste Lumière, ndlr] ?

Bien sûr : c’est ici qu’ils ont été inventés, à Lyon !

Oh ça va ! Pas besoin de frimer ! (rires) Nous nous sommes en tout cas penchés dessus et sur de nombreux peintres américains de la période 1900-1920, une école qui s’appelait l’Ash Can [littéralement « école de la poubelle », connue pour sa représentation de scènes de milieux pauvres des grandes villes américaines, ndlr]. Ces peintres ont amené quelque chose de passionnant dans l’art américain : une manière de représenter dans une esthétique presque proche de l’opéra des éléments de vie des quartiers pauvres. La dimension opératique était essentielle dans le projet, comme je l’ai déjà dit… Mais figurez-vous qu’il y a aussi quelque chose de réaliste dans ces tons sépia qu’a l’image du film : à l’époque, la pollution était telle dans certains quartiers populaires de New York que la lumière du soleil était comme voilée par les gaz et leurs couleurs jaune/ocre. Si vous éclairiez un film sur cet endroit et cette époque en bleu-gris, ça aurait certes le mérite de se démarquer des autres films d’époque, mais ce serait faux historiquement.

La douceur onirique de l’image (« dream-like quality »), dont vous parlez souvent pour vos films, paraît bien plus important dans celui-ci que dans les précédents. Est-ce dû à votre changement de chef opérateur et à votre collaboration nouvelle avec Darius Khondji ?

Je pense que j’aurais adoré ne collaborer qu’avec un seul chef opérateur pour toute ma carrière. Mais Harry Savides est mort comme vous le savez, et même avant cela, nous n’étions pas arrivé à collaborer à nouveau après The Yards : il devait faire La Nuit nous appartient parce que son travail sur Zodiac était censé être fini à temps, mais David Fincher est un peu parti dans tous les sens et l’a retenu plus longtemps que prévu. J’ai donc collaboré sur deux films avec un chef opérateur qui s’appelle Joaquin Baca-Asay. Le problème, c’est qu’il a décidé ensuite qu’il était un grand cinéaste ou a du moins tenu à essayer, sans succès [effectivement, aucun projet de réalisation ne s’est confirmé depuis pour Baca-Asay, ndlr]. Je cherchais donc un chef opérateur pour mon nouveau film. Or, j’ai travaillé avec Darius sur une publicité et je l’ai simplement adoré ! En revanche, concernant la dimension onirique dont vous parlez et bien qu’il ait évidemment apporté beaucoup à The Immigrant, je peux dire que c’était une composante essentielle de la manière dont j’avais envisagé le visuel du film dès le départ et que je lui ai présentée.

Un aspect intéressant de votre scénario est une fois de plus la religion. Etait-il important que les personnages d’Ewa et Bruno n’aient pas la même ? Et avez-vous eu assez tôt dans l’écriture l’idée qu’une scène de bascule très forte ait lieu dans un confessionnal ?

Tout d’abord, l’importance de la religion est venue d’elle-même avec le choix du contexte historique : nos sociétés se sont largement sécularisées depuis, mais la religion était encore très importante dans le quotidien des gens dans les années 1920. Et puis, la religion me permettait de soutenir deux idées-clé de mon histoire : celle de la rédemption et celle, très franciscaine, que toute chose est digne d’attention et d’amour, que rien ni personne n’est en-dessous de vous. Pour revenir par exemple sur mon expérience de juré à Cannes en 2009, ou même sur d’autres éditions où j’étais venu y voir des films, je tombais parfois sur des films où le metteur en scène voulait se placer au-dessus des personnages, se rendre plus important qu’eux voire même plus important que le film entier. On glisse carrément vers le pur exercice narcissique ! Ce que j’exprimais aussi en filigrane à travers cette notion franciscaine donc, c’est bien le rapport à l’art qui est pour moi le plus éthique : l’amour profond de l’être humain, non pas malgré mais pour ses failles.

Propos recueillis à Lyon le 6 novembre 2013 par Tristan Bergé et Gustave Shaïmi.

Merci aux équipes du Comoedia et de Wild Bunch ainsi qu’à Christophe Chabert du Petit Bulletin et Laurence Salfati de Radio Judaica Lyon dont certaines questions sont reprises ici.

4 Comments

Merci pour cette belle interview. Super ce qui est dit sur la « ashcan school » et très intéressant d’aller explorer ce courant artistique ( très touchant, sensible et vivant ) avec les films de James Gray en tête… le lien est fort oui.

Très beau aussi ce qu’il dit de l’esprit franciscain de son cinéma. Bien pour ça qu’on l’aime.

Un dossier très très intelligent, superbement écrit. Un beau portrait d’un grand cinéaste contemporain. De belles paroles de cinéma! Merci Tristan

Bravo pour cette fabuleuse rencontre qui a débouché sur un entretien pertinent et ces questionnements universels sur le cinéma et le monde : une leçon d’intégrité et d’excellente pour l’humanité, parfois si médiocre. Merci Tristan !

trés bel entretien d’un de nos cinéastes contemporain les plus excitants ! bravo !