J’ai abordé ce projet comme un changement de direction. Je voulais sortir des films urbains. Je voulais échapper au besoin de chercher la vérité au travers du réalisme. Je voulais explorer le monde des légendes et du réalisme magique […] C’est une histoire assez mythique. Si on l’approche de façon trop littérale, ça semble assez idiot. Ça parle de mythologie, d’Eros… ce n’est pas un film réaliste. Ce n’est pas une réflexion sur la façon dont les gens vivent de nos jours. Ça aborde les vérités fondamentales de la sexualité qui se sont toujours exprimées dans nos rêves, nos cauchemars, nos légendes, nos mythes à travers le temps. La façon dont elles s’expriment dans une histoire se déroulant en 1981 n’est pas si différente de la façon dont elles s’exprimaient il y a 2 000 ans. Donc la vérité ou le message de ce film réside dans ces qualités universelles plutôt que dans les particularités de notre époque.

Voilà comment Paul Schrader définit son film La Féline lorsqu’il est interviewé sur le tournage. S’il y a tout lieu d’apprécier les velléités universelles de son œuvre, il semble pour autant difficile de nier qu’elle est également un objet terriblement attaché aux années 80. Cela passe naturellement par son esthétisme très ancré dans la décennie mais surtout par rapport à sa fabrication même. Produit aujourd’hui, La Féline ne ressemblerait aucunement, que ce soit de près ou de loin, au long-métrage existant. On ne laisserait jamais de telles latitudes à un réalisateur, on ne se permettrait pas de si considérables libertés de ton, on n’ouvrirait pas en grand la porte aux scandales en tout genre, on ne s’abstiendrait pas de calibrer la marchandise pour qu’elle touche le plus grand nombre. Voir La Féline et comprendre la manière dont il a vu le jour, c’est constater les mutations de l’industrie sur ces trente dernières années. En conséquence, il apparaît opportun d’en analyser les arcanes.

Si évolution il y a eu depuis, c’est que le vent a commencé à tourner juste au moment de la production de La Féline. Nous sommes au début des années 80. L’entrée dans la décennie a été marquée par le colossal échec commercial du tout aussi colossal La Porte Du Paradis de Michael Cimino. Enfonçant le clou d’une série de bides, c’est la fin du Nouvel Hollywood. Ce mouvement a revigoré artistiquement l’industrie cinématographique pendant plus d’une décennie et s’apprête à péricliter suite à cette débandade. Schrader aura été un participant de cette mouvance en tant que scénariste (Obsession, Taxi Driver, Raging Bull) puis réalisateur (Blue Collar, Hardcore). C’est d’ailleurs le succès de son American Gigolo qui conduit Ned Tanen à lui offrir la direction de La Féline. Universal planche sur plusieurs remakes des classiques horrifiques de son catalogue. The Thing par John Carpenter est déjà dans les tuyaux et d’autres projets sont à l’étude tel L’étrange Créature Du Lac Noir par John Landis (qui n’aboutira pas). Dans un contexte assez houleux, accepter une commande de studio ne se présente pas comme une mauvaise affaire pour Schrader. Cela ne le dispense pas d’avoir des arrière-pensées artistiques.

La Féline est originellement un film fantastique réalisé par Jacques Tourneur en 1942. Il y est question d’une jeune femme persuadée d’appartenir à un peuple félin et d’être capable de se transformer en panthère si elle se laisse dominer par ses émotions. Par son ambiguïté parfaitement gérée et son sous-texte sexuel pour le moins osé, le film impressionna de nombreux spectateurs incluant de futurs cinéastes comme Martin Scorsese. Pourtant, Schrader ne figure pas dans le lot. Interviewé par Laurent Bouzereau à l’aube des années 2000, il se dit indifférent envers lui. Jusqu’à présent, le scénariste-réalisateur ne montre pas dans sa filmographie une affinité pour le fantastique ou le genre en général. Il prend toutefois cette indifférence comme une méthode pour aborder son changement de carrière. Sur ses trois premières réalisations, Schrader s’était chargé de l’écriture du scénario. Bien qu’il se sente obligé de retoucher le script, il se penche ici avant tout sur le poste de réalisateur comme il l’expliquera dans son commentaire audio :

On me demande souvent si je préfère écrire ou réaliser un film. Mais ce sont des activités et des plaisirs très différents. Écrire est une activité solitaire mais vous êtes maître de la situation. Un réalisateur n’est pas maître de grand-chose parce que vous dépendez du budget et des acteurs mais c’est un travail d’équipe et on s’amuse. Je pense que c’est François Truffaut qui a le mieux répondu à cette question. Il a dit : « Quand j’écris, je préfère tourner. Quand je tourne, je préfère le montage. Quand je monte un film, je préfère l’écriture ». [La Féline] était pour moi une opportunité de penser visuellement. Comme je n’avais pas écrit ce film, que l’histoire et le thème ne m’étaient pas trop personnels, que c’était un film de genre, je pouvais me permettre de l’approcher en terme de couleurs, formes et décors […] Ainsi, scène après scène, plan après plan, vous êtes naturellement préoccupés par la couleur, la structure, la composition du film. Il est clair que tous les réalisateurs pensent à ce genre de choses, mais sur certains films elles deviennent si importantes qu’elles déterminent les prises de vues, l’éclairage et le montage.

Ce désir de recherche sensorielle a aussi pour origine l’état d’esprit où Schrader se trouvait à l’époque. En effet, Schrader se drogue depuis plusieurs années et est devenu accro à la cocaïne. Il en témoigne dans le célèbre ouvrage Le Nouvel Hollywood de Paul Biskind :

Quand j’arrivais à m’éclater avec la moitié d’un gramme pour un week-end, c’était génial. Mais lorsque je suis passé à un gramme, ce n’était plus génial du tout ! Je passais toute une nuit à écrire et le lendemain, je m’apercevais que je n’avais fait qu’une page et demie. Je ne produisais rien de valable. J’avais vraiment des problèmes, je n’y arrivais plus. Je devenais paranoïaque, je n’arrivais pas à me concentrer. Puis ma vie a complètement basculé, je me suis mis à vivre la nuit, à fréquenter des gens de plus en plus malsains. J’étais entouré de dealers, de trafiquants d’armes, de proxénètes. Cela devenait franchement limite. Cela dit, à quarante ans, on n’a guère de choix. Sans la drogue, on ne tient plus le rythme !

La drogue circula allègrement sur le tournage. Une des anecdotes les plus connues en découlera. Après s’être fait une ligne, Schrader est incapable de descendre de sa caravane. Lorsqu’un assistant pénètre dans la caravane pour l’amener sur le plateau, le réalisateur lui propose de rester consommer de la drogue avec lui. Il reproduisit ce manège avec chaque personne passant la porte. Résultat des courses : une journée entière de tournage perdue. L’influence de la drogue fut donc à double tranchant. Au cours de la post-production de La Féline, John Belushi fait son overdose fatale. Le décès de l’acteur sera un signal d’alarme pour Schrader. Il lâchera les stupéfiants peu après. Le milieu hollywoodien s’en expurgera de façon graduelle sur les années à venir, derrière et devant la caméra. Le début de l’avènement d’un certain politiquement correct. Schrader n’échappera pas à ce développement quoiqu’il en dise. Ironiquement, en redécouvrant son film pour le commentaire audio, Schrader se choque d’avoir montré simplement un personnage fumant un gros cigare.

Track Of The Cat

De par un mental perturbé et son absence d’attirance pour le fantastique, Schrader ne va pas livrer une copie servile de l’œuvre originale. A l’instar du The Thing de John Carpenter ou de La Mouche par David Cronenberg, c’est une complète réinvention de l’histoire retenant principalement le concept de base. Dans le cas de La Féline, il s’agit de la transformation animale sous le coup d’une pulsion sexuelle. Au-delà de ce point, les deux long-métrages ne se rejoigne que sur une seule séquence. Dans le Tourneur, la scène la plus culte est celle de la piscine où l’amie du personnage principal masculin est agressée par un mystérieux félin. Le remake la conserve en y ajoutant la couleur, quelques raffinements techniques et bien sûr la nudité.

Hors de cela, tout tient de l’inédit. Il convient pour Schrader de définir la ligne d’orientation de sa relecture. Ce qu’il va faire en puisant dans une inspiration italienne :

Je me suis intéressé au mythe de Béatrice qui est apparu à Florence au XVème siècle, selon lequel Dante aperçut Béatrice à l’église assise devant lui. Il ne lui adressa jamais la parole et pourtant, il a écrit des volumes sur elle. Elle n’avait que 14 ans. C’était le début de la tradition de l’amour romantique, cette idée de mettre une femme sur un piédestal […] Mon point d’entrée dans cette histoire, c’est le personnage d’Oliver. Un homme studieux, un chic type qui est devenu obsédé comme Dante avec Béatrice. Puis cette créature vient chambouler sa vie et finit par représenter une fusion du sacré et du profane.

Schrader procéda à des réécritures pour que le scénario signé par Alan Ormsby (auteur notamment du Mort-Vivant de Bob Clark) s’inscrive dans cette voie. La plus grosse modification qu’il apporta en ce sens vient à la conclusion. Initialement, le héros y tuait le « monstre » dans un incendie. Une fin conventionnelle jugea Schrader. Il en créa une bien plus étrange. Au lieu de l’abattre, le personnage principal masculin fait l’amour à l’héroïne après l’avoir préalablement attaché au lit. Suite à cette séance entre sadomasochisme et zoophilie, la femme désormais transformée en panthère est enfermée dans une cage du zoo. Celle-ci devient une sorte d’église où son amant la vénérera quotidiennement. Une conclusion des plus ambiguës, Schrader considérant que c’est un happy-end là où une grande partie des spectateurs y ressentit une note très triste.

La conception du film par Schrader tend ainsi plus vers la sexualité que vers l’horreur. Une situation exacerbée par la stratégie qu’il choisit de mettre en place et qui se retourna finalement contre lui :

A l’époque, je me disais : fais miroiter du sexe mais montre de la violence et vice-versa. Quoi qu’il arrive, surprends-les ! Et comme c’était un genre violent, on s’orientait davantage vers le sexe. Quand il y avait de la violence, je disais : « Montrons leur un peu de sexe ». Je me revois dire que c’était ma stratégie.

En résulte une œuvre tenant moins du film d’horreur que d’un registre romantico-pervers aux relents jungiens selon l’aveu de Schrader. Les tunnels de pure terreur sont minoritaires et le cinéaste s’accommode du peu de passages obligés qui lui sont demandés. ; par exemple ce jump-scare lorsque, avant la scène de la piscine, Alice se croit poursuivie par une créature qui s’avérera un banal chien. Une concession de la part de Schrader puisque l’artifice permet d’amorcer l’authentique effroi de la séquence suivante. Un jeu d’atmosphère en quelque sorte et c’est précisément là-dessus que Schrader se concentre. Si le film doit se faire inquiétant, ça sera par son ambiance. Le réalisateur décimera ainsi tout le long ce qu’il nomme des plans mystérieux. Ces images prennent des formes diverses (une tombe, un figurant au regard insistant, un graffiti) et sont incorporés au montage comme s’ils étaient censés signifier quelque chose narrativement. Au final, ça ne sera jamais le cas. Ces plans sont juste là pour accroître l’étrangeté de l’environnement et le rendre d’autant plus compliqué à appréhender. Un choix pas forcément payant mais en accord avec les ambitions formelles fixées par Schrader.

See These Eyes So Green

Comme mentionné plus haut, Schrader veut faire de La Féline une œuvre avant tout visuelle. Il considère commencer à comprendre le travail de réalisateur. Il veut réfléchir sur la manière d’utiliser les outils de metteur en scène pour insuffler une sensation à un instant (quand privilégier la caméra à l’épaule à la steadicam pour y imprégner un rythme et donc une ambiance particulière ?). Tournant le dos au style brut de décoffrage de ses précédents thrillers, il recherche l’émotion par l’image. Si le propos du film trouve son inspiration du côté de l’Italie, c’est également là-bas qu’il puisa son aspect visuel. Ce qui est en soit cohérent au regard de son parcours cinéphilique :

Ma religion m’interdisait d’aller au spectacle, donc je n’étais jamais allé au cinéma avant d’arriver à l’université. C’était l’époque du cinéma européen des années 60. C’est ce cinéma que j’ai d’abord découvert et dont je suis tombé amoureux. Et, de même qu’on n’oublie jamais son premier amour, on n’oublie jamais son premier amour artistique. C’est pourquoi la plupart des choses que j’ai faites après se rapprochaient de ce type de films que j’adorais. Pas les westerns, les comédies musicales ou les films d’horreur, plutôt ce courant intellectuel du cinéma européen des années 60 […] J’étais très influencé par Bertolucci comme bon nombre de réalisateur, surtout par son film Le Conformiste dont j’ai volé des plans pour ce film. A une époque, presque tous mes films en reprenaient des plans. C’est le cas dans American Gigolo, celui-ci, Mishima. Bertolucci avait beaucoup d’influence parce qu’il mêlait la présence intense de la caméra de Godard avec le sens des lignes d’Antonioni. On peut trouver la trace de ce style particulier dans le cinéma américain au travers des films des réalisateurs influencés par Bernardo.

Schrader fera plus que voler quelques plans à Bertolucci. Il va surtout lui emprunter Ferdinando Scarfiotti, son chef décorateur sur Le Conformiste et Le Dernier Tango A Paris. Pour Schrader, il est l’homme le plus important de l’équipe. On pourrait en douter au vu de son crédit de consultant visuel. Un titre vague qui lui a été attribué uniquement car il n’était pas syndiqué. Dans les faits, Scarfiotti occupait bien le poste de chef décorateur. Et encore, ce seul rôle est déjà éloigné de la réalité. Plutôt que d’adapter ses méthodes de travail à une production américaine, Scarfiotti va les imposer avec la bénédiction de Schrader. Celles-ci lui octroient des responsabilités qui font de lui l’équivalent d’un coréalisateur. Un de ses premiers décors où l’héroïne dîne avec son frère donne la mesure de son pouvoir :

C’était le seul chef décorateur qui travaillait comme ça ou plutôt le seul qui y était autorisé. Quand il préparait un décor, personne n’avait le droit de le voir avant qu’il soit terminé. Il vous montrait juste les dessins et les maquettes. Une fois fini, il venait vous chercher et vous montrait les angles de vue à partir desquels il avait conçu le décor. Il vous disait dans quel ordre il fallait le filmer. Par exemple, cette première prise de vue quand on passe de la salle à manger au salon, c’est la première chose que Nando m’a montrée. Il m’a dit : « le plan d’ensemble doit d’abord être filmé depuis cet angle ».

Inutile de préciser qu’un procédé si dirigiste est particulièrement rare. Plus qu’imposer un esthétisme, Scarfiotti conditionne le choix des plans, le découpage et le déroulement du tournage (il pouvait interrompre une prise si un élément ne lui convenait pas). Rien n’aurait été possible sans la confiance aveugle de Schrader en son travail et s’il n’était pas véritablement talentueux. Car les « propositions » de Scarfiotti sont d’une grande pertinence artistique. Il en fait la démonstration avec le décor d’un ancien cinéma qu’il a reconverti en église. Scarfiotti n’y a touché aucune des peintures existantes et aura juste indiqué au réalisateur qu’il devra filmer le décor en hauteur. Schrader suivit l’indication mais prend la peine de tourner des plans supplémentaires à hauteur d’homme. Au montage, il n’utilisa pas un de ces plans. Il se rend compte que Scarfiotti avait complètement raison. En filmant le décor avec une plongée, celui-ci est mieux mis en valeur. La séquence devient alors plus intéressante à l’œil que si elle était filmée classiquement au niveau des personnages.

Parfois, de telles directives ont été reçues difficilement par les membres de l’équipe :

Scarfiotti travaillait comme ça. Il était à la tête de toute l’équipe de décoration. Les costumes passaient par le chef décorateur, le maquillage passait par le chef décorateur. La plupart des décors et des couleurs et beaucoup de ce que faisait [le directeur de la photographie] John Bailey devaient passer par lui. C’est la méthode européenne et si vous avez quelqu’un avec un vrai don du visuel, alors vous pouvez travailler comme ça. En général, ça se passe autrement parce que chacun défend son territoire. La costumière veut rendre des comptes directement au réalisateur, sans passer par le chef décorateur […] Cela engendrait parfois des tensions sur le plateau parce qu’il avait l’air d’un aristocrate, il avait un accent italien et était homosexuel. Il arrivait sur le plateau et se comportait comme si c’était le sien […] Il a fallu quelques semaines à mon équipe pour accepter que ce chef décorateur avait un pouvoir et une influence inhabituelle.

Difficultés justifiables vis-à-vis d’une rigueur artistique s’accompagnant d’une certaine extravagance latine. On peut certes comprendre le perfectionnisme du décorateur qui passe des heures à agencer des bibelots dans un placard afin que les couleurs soient les plus harmonieuses (quand bien même le plan ne dure que dix secondes). On peut admettre qu’il se fâche si un technicien a le malheur de déplacer un meuble de huit centimètres. On n’en dira pas tant d’idées qui sont là pour son propre amusement. Schrader mentionne ainsi son obsession pour les uniformes et son besoin absolu de mettre des boy-scouts dans le film alors que ça n’a rien de primordial. Ou encore l’investissement dans une superbe MG qui reste constamment invisible sous une bâche.

Si le travail de Scarfiotti fut déterminant pour l’esthétisme, c’est néanmoins le scénariste Alan Ormsby qui en posa la première pierre. Alors que le film de Tourneur se situe à New York, il transporta l’action à la Nouvelle-Orléans. Un choix enchantant Schrader qui la considère comme la ville la moins américaine d’Amérique. De par son histoire, l’ancienne colonie française propose une diversité culturelle et architecturale la rendant unique dans le pays. Il y glana une imagerie originale loin des traditionnelles métropoles américaines. S’il y rajouta des statues de lions ou de griffons et des références à l’antiquité nourrissant la symbolique du récit, il profita de ces différents extérieurs, que ce soit les cimetières avec les tombes surélevées (il est impossible d’enterrer sous terre les corps car la ville est en-dessous du niveau de la mer) ou les incontournables bayous (même si les nuées d’insectes ont contraint des scènes à être tournées dans un jardin botanique de Los Angeles). La Nouvelle-Orléans devient un acteur à part entière de cette réalité augmentée cherchée par Schrader.

Il en va pareillement de choix esthétiques qui n’ont d’autre raison d’être que leur qualité visuelle. C’est ainsi que Schrader opta pour ce qu’il appelle une représentation européenne de la police. Les forces de l’ordre se retrouve vêtues de longs manteaux en cuir noir tout à fait inappropriés au climat de la Nouvelle-Orléans. Dans le même ordre d’idée, il élabora avec Scarfiotti un décor dans les bâtiments du zoo pour un plan surnommé « l’évolution de l’homme ». Le décor a été conçu pour accueillir un ample mouvement de grue embrassant ses trois étages. En haut, il y a des secrétaires vaquant à leurs occupations. En dessous, les cages avec les singes et tout en bas, les léopards. Schrader reconnaît qu’il est plus qu’improbable que des secrétaires travaillent à proximité des animaux. Mais c’est la magie du cinéma que de concrétiser cette folle créativité visuelle. Un processus similaire se met en place lors d’une scène de parloir où l’héroïne est positionnée derrière un grillage :

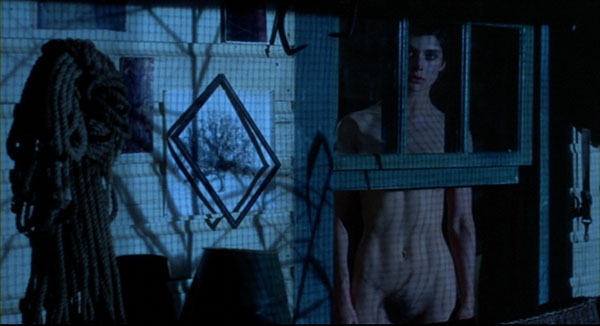

Et voici notre femme-panthère pour la première fois dans une cage. Pour des raisons visuelles, nous ne l’avons pas placée derrière une vitre. En faite, ce genre de grillage n’existe pas en prison. Quand on fait un film, on a son propre monde visuel. Parmi ceux qui regardent cette scène, très peu vont se dire : « Hé mais il n’y a pas de grillage dans un parloir ! ». Le recours au grillage est plus thématique que réaliste.

Évidemment, cela peut conduire à quelques ratés. Dans une séquence de rêve où la femme accepte son héritage félin, elle devait avoir une vision surréaliste de sa mère en tant qu’être mi-humain mi-léopard. Le résultat sera au bout du compte si peu convaincant que Schrader refera la scène sans cette fantaisie.

Scène originale

Scène retournée

Cat-sting

L’ambition d’injecter une mentalité européenne à une production européenne va de même conditionner le casting. À commencer par le choix de l’actrice principale. C’est en visitant le plateau du Coup De Cœur réalisé par Francis Ford Coppola que Schrader tombe sur Nastassja Kinski. Il y voit immédiatement sa vedette et ne peut envisager quelqu’un d’autre pour le rôle. Kinski est talentueuse, jeune et sensuelle tout en pouvant paraître crédible en vierge. Surtout, l’actrice d’origine allemande ne répond pas à ce que Schrader juge être les canons typiques de beauté américaine. Elle ajoute au charme exotique visé. Pour Schrader, elle est l’interprète parfaite… peut-être trop parfaite. Rétrospectivement, il analyse la situation tel un exemple de vie imitant l’art. A l’instar du personnage masculin de son film, il développa envers l’actrice une fascination à la Dante et Béatrice. Le réalisateur et l’actrice entretinrent une relation mais celle-ci est loin de devenir idyllique. Kinski va se rendre compte que Schrader est invivable. Comme relevé par le principal intéressé précédemment, la consommation de drogue a accentué les penchants paranoïaques du scénariste de Taxi Driver. Le livre Le Nouvel Hollywood en communique une illustration édifiante. A l’époque, il était suivi par deux psychiatres : il exposait un problème au premier puis téléphonait au second pour s’assurer que le premier ne lui avait pas menti ! Entre ça et sa lubie d’avoir des enfants (il demanda parallèlement en mariage Kinski et sa meilleure amie), l’actrice stoppa rapidement les frais et quitta Schrader à la moitié du tournage.

Cet empiétement du personnel sur le professionnel pesa sur l’ambiance du plateau. Prenant très mal leur rupture, Schrader ne s’adressa parfois plus à Kinski que par le biais d’intermédiaire. Toutefois, l’apothéose de cette tumultueuse relation arriva en post-production. Kinski va aller se plaindre auprès de Ned Tanen que Schrader a abusé de sa position. Elle lui expliqua qu’il a filmé bien plus de scènes de nudité que nécessaire et qu’elles incluraient notamment ses parties génitales. En bon patron de studio, Tanen s’offusqua moins que Schrader ait porté atteinte à la dignité d’une dame que celui-ci va lui refourguer un invendable produit classé X. Il l’appela donc pour clarifier la situation. A partir de là, il y a divergence entre la version relatée dans Le Nouvel Hollywood et celle contée par Schrader dans son commentaire audio. Sur cette piste, il déclare n’avoir aucunement triché et filmé uniquement ce qui était prévu. Tanen l’a soutenu et sortit le montage tel que désiré par Schrader. Dans l’ouvrage, l’attitude de l’auteur n’est pas si enjoliveuse. Selon la conversation téléphonique rapportée, Schrader se serait exclamé « Alors là mon vieux, elle m’a bien baisé et je peux te dire que je vais bien la baiser, personne ne m’a traité de cette façon… ». Le réalisateur ne semble pas aussi intègre que ce qu’il dit de son côté et était apparemment bien en train de préparer sa vengeance. Dans tous les cas, si le film ne comporte aucune vision des parties intimes de Kinski, il n’est pas pour autant allégé de nudité. Peu satisfaite du traitement de sa plainte, Kinski ne daigna pas participer à la promotion. S’il minimise ses actes vingt ans plus tard, il transparaît dans les propos du cinéaste de véritables regrets quant à la tournure de sa relation avec l’actrice. Tout en admettant qu’il n’a pas été fair-play, il s’extasie à de nombreuses reprises sur sa beauté et comment elle a marqué son équipe (« le directeur de la photographie John Bailey me disait que c’était impossible d’enlaidir cette fille »).

Toujours avec un souci de donner un exotisme aux représentants du peuple félin, il va dénicher en Europe l’interprète du frère de l’héroïne. Il s’arrêta plus exactement dans la perfide Albion en choisissant Malcolm McDowell. La sélection de l’acteur d’Orange Mécanique s’accorde néanmoins à une sorte de tradition hollywoodienne :

Je voulais Malcolm McDowell parce que ce rôle est très caricatural, presque ridicule. Même s’il n’avait pas suivi une formation shakespearienne classique, il avait fait beaucoup de scène en Angleterre et ces anglais sont très forts pour débiter des dialogues sans queue ni tête. Alec Guinness et Anthony Hopkins par exemple ont fait de belles carrières dans des emplois distingués… ou plutôt en donnant un ton distingué à des dialogues bizarres.

Ce qui n’empêche pas l’interprétation de McDowell d’être régulièrement résumée à une de ses improvisations grotesques. Après une métamorphose, celui-ci est couvert par des morceaux de placenta. Ces derniers ont été fabriqués selon une recette inventée sur L’invasion Des Profanateurs de Philip Kaufman. Il s’agit d’un mélange de gélatine, de fils colorés pour imiter les veines et de méthylcellulose, un composant visqueux utilisé dans l’alimentaire. McDowell s’enquerra de ces informations et devant la caméra, il mit du placenta dans la bouche et l’avala. Il omit juste que si le maquillage était comestible, il n’était pas censé avoir bon goût.

Pour contraster avec ces deux comédiens aussi colorés, Schrader jeta son dévolu sur des acteurs au physique plus connoté américain. C’est le cas de John Heard que le réalisateur trouve être un beau spécimen d’acteur américain. Schrader le remarqua avec Head Over Heels de Joan Micklin Silver dans lequel il jouait déjà un homme tombant follement amoureux d’une fille. Il représente à ses yeux l’exemple type du jeune américain intelligent et sympa qui ne peut que succomber au charme de Kinski. C’est ce même principe qui conduisit au casting d’Annette O’Toole, permettant ainsi d’opposer la beauté de Kinski à une seconde totalement différente par son teint et son allure (idée se prolongeant jusque dans les choix vestimentaires).

Comme Des Bêtes

Dans un film intitulé Cat People, la question du tournage avec les animaux est inévitable. Aux prémisses de la production, des animatroniques sont envisagés. Après des essais, le rendu n’est malheureusement pas jugé satisfaisant. Les trucages de cette variété se limiteront à quelques éléments (une patte ou une queue) pour des plans très spécifiques. Pour le reste, de véritables félins sont employés. Cela va exiger un tournage des plus complexes au règlement strict. Les enfants étaient interdits sur le plateau. Les femmes ne pouvaient pas venir travailler si elles avaient leurs règles. Cependant, aucune arme n’était présente sur le plateau au cas où les animaux se libéraient. Selon les instructions du dresseur, de telles protections seraient tout bonnement inutiles. S’il y a un problème, on le verrait courir et il vaudrait mieux le suivre.

Outre son coût (le besoin de maîtrise de l’espace oblige à construire de toute pièce un zoo plutôt que d’en louer un), sécuriser le plateau entraîne une certaine lourdeur qui déteint sur la mise en scène. Un exemple est cette chambre d’hôtel où est prisonnier une panthère après avoir attaqué une prostituée. En studio, le décor a été conçu sur deux niveaux. Au premier, il y a une imitation du hall d’hôtel dans lequel les comédiens peuvent circuler. Au-dessus, c’est une cage métallique travestie en chambre où se mue le fauve. À ceux-ci s’adjoignent les extérieurs filmés à la Nouvelle-Orléans. En dépit de son manque d’adhésion envers le story-board, Schrader se retrouva forcé d’y recourir pour maintenir la cohérence de l’ensemble. Une restriction qui est le prix à payer pour employer des animaux assurant une dose de crédibilité à son rêve filmique.

Afin d’accomplir toutes les actions réclamées par le scénario, la production n’a pas pu se contenter des seules panthères :

Nous avons utilisé plusieurs races sur le tournage. De vraies panthères et des pumas qu’on a teints en noir. Nous avons aussi tourné avec un léopard de Chine teint en noir. Chaque animal a des aptitudes propres […] La raison pour laquelle nous avons utilisé tant de races félines, c’est parce que la panthère est un animal arboricole et nocturne. Elle vit la nuit, dans les arbres. C’est très difficile de travailler avec elles et impossible de les dresser. Il est plus facile de travailler avec un puma car c’est un animal diurne qui ne vit pas dans les arbres et qu’on peut les dresser. C’est pour ça que nous avons alterné les pumas et les panthères […] On pouvait laisser les pumas s’approcher des hommes, se déplacer à leurs côtés tandis que les panthères devaient toujours être dans des zones surveillées.

Cela n’empêcha pas Malcolm McDowell d’être mal à l’aise en se retrouvant à côté de l’animal lors de la séquence du rêve. Et encore plus pour John Heard qui se débat avec la bête au-dessus de lui suite à sa partie de jambe en l’air. Le dresseur a eu lui-même droit à sa frayeur lorsque Schrader lui demanda de caresser la tête d’une panthère pour la fin du film. Toutefois, il n’y a pas que les êtres humains qui ont eu des sueurs froides. Les animaux ont eux leurs mauvais moments. Lors du tournage de la scène du rêve, les panthères se tenant sur l’arbre étaient retenues par des fils métalliques passant dans leurs colliers. Le plateau n’était pas des plus agréables entre une chaleur suffocante et un sable teinté en orange avec une substance s’avérant toxique. Subissant ces conditions, l’un des animaux glissa et se retrouva pendue par le cou. Les dresseurs le secourront avant qu’il finisse de s’étrangler.

L’issue fut bien différente sur l’accident qui se déroula durant le tournage de la scène de l’hôtel. Pour ce passage, c’est un léopard de Chine qui a été utilisé. L’animal souffrait d’une maladie et allait être piqué. La production profita de l’occasion pour l’acquérir par rapport à cette séquence où le félin saccage la chambre. Avec philosophie, Schrader s’amuse à dire qu’il est plus facile de bosser avec les animaux qu’avec les acteurs. Il n’y a pas à parlementer avec leurs agents ou se confronter à leurs égos. S’ils veulent travailler, ça va et sinon tant pis. Mais la production ne peut pas non plus s’éterniser 107 ans. Dans une telle pièce, un grand fauve a tendance à s’immobiliser et à se cacher dans un coin. Pour contrecarrer cet instinct, une astuce fut mise au point. Des tuyaux ont été installés sous les plinthes pour faire passer de l’air comprimé. Le système provoquait des sifflements rendant instantanément fous les animaux. La technique a été trop efficace dans le cas présent. Le léopard de Chine fut si agité qu’il ira se fracasser le crâne contre les barreaux de la fenêtre. Le choc fut si violent qu’il fallu l’euthanasier immédiatement. Minimisés à l’époque, ce genre d’incidents donnerait lieu aujourd’hui à un monceau de réactions outrées. La réglementation sur la protection des animaux a évolué jusqu’à rendre cette espèce de situation impensable. Rappelons que récemment il a été refusé à Jonah Hill d’avaler vivant un poisson rouge sur Le Loup De Wall Street. On peut comprendre qu’une telle épée de Damoclès ait poussé à délaisser l’usage des animaux au privilège de leur homologue en CGI.

Can You Teach An Old Cat New Tricks ?

A contrario de se gargariser de ses effets spéciaux à l’ancienne, Schrader répète longuement que le numérique lui aurait énormément facilité la vie. Il voit en cette évolution technologique un outil de flexibilité dont il aurait voulu bénéficier. Il ne critique pas tant la qualité des maquillages exécutés par Tom Burman mais leurs limites intrinsèques. Les effets mécaniques l’obligent à décomposer les séquences de transformation, là où il aurait voulu une mise en scène plus fluide. Comme il le relève dans le passage où McDowell contemple sa main se transformant en patte, il y a de plus un manque d’homogénéité entre l’acteur et l’effet spécial. Ces problématiques culminent dans la scène de l’autopsie de la panthère. Pour Schrader, c’est un échec.

J’étais plutôt déçu par cette scène… surtout parce que je savais que nous n’avions pas la technologie voulue pour la tourner comme il aurait fallu. De nos jours, on pourrait… on saurait mieux filmer cette scène. L’autopsie de la panthère n’est pas réussie parce qu’il y a trop de trucages entre la vraie panthère et la fausse. Et en plus, il y a ce mécanisme, un truc un peu idiot. C’est idiot maintenant et ça l’était déjà. C’est le truc de la main qui surgit du ventre de la panthère. Pourtant je pense que l’idée était bonne mais il nous manquait le temps et la technologie pour le faire bien.

En l’état, les effets spéciaux vont devoir reposer sur des trucages pratiques. Certaines astuces sont, pourrait-on dire, ancestrales. C’est le cas du truc pour permettre aux acteurs d’adopter des postures félines. À plusieurs endroits, Natassja Kinski et Malcolm McDowell doivent accomplir des sauts totalement irréalistes pour un être humain. Pour donner l’illusion de ses prouesses, ces scènes ont été simplement filmées à l’envers. Une autre technique rudimentaire réclamant du doigté a été mise en œuvre dans des effets de transition juxtaposant deux visages.

Aujourd’hui, on doit pouvoir aligner les visages numériquement. A l’époque, il fallait prendre un morceau de pellicule et l’insérer dans la caméra pour aligner les deux yeux. Au moment où le visage de l’actrice et l’image filmée étaient parfaitement alignés, vous pouviez commencer la prise. C’est comme cela qu’on mélange les visages et que la transformation s’opère. Quand le cadreur filme cette jeune actrice, il voit en même temps le visage de Nastassja à l’aéroport et les yeux s’alignent peu à peu.

Pour amplifier l’univers visuel de La Féline, la production s’octroie également les services du jusqu’alors indispensable Albert Whitlock. Ce spécialiste des matte paintings officie depuis trois décennies à Hollywood. La liste des films auxquels il contribua est bien trop longue à énumérer (notons juste qu’il planche au même moment sur le remake de The Thing) mais son travail a été vu et admiré par tous. Un artisan du rêve offrant son savoir-faire pour les quelques années qui lui restent. Dix ans après La Féline, il livra son dernier boulot pour le Chaplin de Richard Attenborough. Whitlock partit en retraite lorsque l’année suivante, la révolution de Jurassic Park ouvrit un nouveau de champ de possibilités.

Comparatif avant et après l’ajout du matte-painting

Cela n’évite pas à Schrader de s’orienter vers des techniques plus récentes.

Je cherchais à donner [à l’héroïne] une sorte de vision de félin à travers laquelle elle verrait les animaux différemment. Aujourd’hui, il n’y a qu’à numériser. Robert Blalack m’a soumis une technique que j’ai finalement utilisée. Nous avons teint le lapin, une couleur un peu orange je crois, et aussi le serpent. Ainsi nous pouvions travailler les couleurs au moment du tirage. Aujourd’hui, c’est un procédé courant par numérisation. Vous pouvez avoir l’image en noir et blanc et choisir la couleur du serpent. Mais avant, il fallait teindre les animaux dans une couleur qui réagit différemment selon le procédé de développement. L’idée est tirée du film Wolfen, où vous avez la vision d’un loup, et je voulais faire quelque chose de semblable.

These Tears Can Never Dry

À sa sortie, tout ce labeur ne convaincra ni la presse ni le public. Du côté des critiques, Schrader saisit rapidement où se localise le souci.

Je n’avais pas l’impression de faire un remake. Pour moi, c’était tout autre chose. D’où ma surprise quand Cat People est sorti. La plupart des critiques voulaient comparer les deux films. Je me suis dit que si j’avais seulement songé à changer le titre, je me serais épargné pas mal d’ennui. Toute cette insistance sur le premier film était inutile car je ne crois pas que les gens les auraient tellement comparés si ça n’avait pas été un remake officiel d’Universal.

Le changement de titre était évidement inenvisageable, l’entreprise ayant été approuvé précisément de par son statut de remake. Le secteur marketing ne posa pas de question en ce sens. La Féline original est un classique du film d’horreur alors que son remake sera commercialisé comme tel. Une absurdité puisque Tourneur n’avait jamais considéré son œuvre comme un film d’horreur (il n’aimait pas le terme) et plutôt comme un film surnaturel. Dans tous les cas, la refonte faite par Schrader entraîne un décalage entre le produit vendu et sa réalité.

Les composants de l’horreur sont toujours là mais je pense qu’il n’a pas eu un grand succès aux USA parce que le cœur de l’histoire ne repose pas sur l’horreur. Le cœur de l’histoire est ailleurs, il appartient au genre romantico-pervers. Le film a bien marché en Europe, mais je ne saurais expliquer pourquoi. Peut-être parce que ces différences de genre n’étaient pas aussi marquées qu’aujourd’hui.

De nos jours, faire dériver un projet de ses rails n’est plus chose aisé. Schrader en fit le constat au début des années 2000. Morgan Creek l’embaucha pour tourner L’exorciste : Au Commencement, prequel du chef d’œuvre de William Friedkin. Schrader était dans une configuration similaire à celle de La Féline. C’est une commande dont il n’a pas écrit (officiellement) le scénario et un film d’horreur lié à un classique du genre. Si Schrader accepte de nouveau quelques concessions horrifiques (inclure nécessairement un exorcisme aussi stupide et inutile soit-il), il en profita pour créer une passionnante réflexion sur le mal au travers d’interrogations théologiques et historiques. Cette version désormais nommée Dominion fut rejetée en bloc par les dirigeants de Morgan Creek. « Commercialement invendable » fut l’argument brandit. Sans ménagement, Schrader est dégagé. Le long-métrage est intégralement retourné par un complaisant Renny Harlin qui injecta tout le gore craspec souhaité par le studio. On est loin du contexte de production de La Féline. Malgré la dislocation du Nouvel Hollywood, il demeure encore implanté une croyance du studio envers ses auteurs. En atteste sa quasi-absence d’ingérence dans le processus de création. Même la plainte de Kinski relaté plus haut n’a pas bousculé son contenu. Alors qu’il ne s’était pas impliqué sur L’exorciste : Au Commencement, Schrader savourait toujours ce souvenir de totale liberté.

Nous n’avons pas fait de projection-test. A cette époque, c’était assez rare. En fait, ça n’existait pratiquement pas. […] Je me souviens du jour de la sortie, au cinéma Avco sur Wiltshire Boulevard à Westwood. Le producteur Jerry Bruckheimer et moi sommes allés à la première projection et nous nous sommes assis au fond. Il y avait deux jeunes filles devant nous. Au moment de la scène un peu sado-maso, quand Oliver attache Irena nue sur le lit et qu’il lui fait l’amour jusqu’à ce qu’elle se transforme en panthère, et que David Bowie chante sur cette musique presque religieuse, l’une des filles s’est mis la main sur la bouche et a dit : « oh mon dieu ! » Je me suis tourné vers Jerry et j’ai dit : « peut-être qu’on est allés trop loin ». J’adore le fait d’être allé trop loin. Si nous avions montré le film, ils nous auraient sans doute fait changer la fin.

À la fin de cette expérience, la vie personnelle et professionnelle de Schrader est minée. Même s’il prend la voie de la désintoxication, ses problèmes de drogues ont eu des répercussions trop désastreuses pour qu’on lui fasse encore confiance. Le cinéaste choisit un exil volontaire au Japon. Il y resta plusieurs années pour réaliser un projet qui lui tient à cœur : une biographie de Yukio Mishima (on peut voir John Heard lire un ouvrage sur l’écrivain japonais dans La Féline). Au pied du mur, l’homme révèle le meilleur de lui-même. Schrader signe avec Mishima ce qui est probablement le plus grand film de sa carrière de réalisateur. De retour à Hollywood, Schrader constata que le milieu a trop changé pour qu’il y garde une place. Il poursuivit donc son chemin dans le circuit indépendant. Après sa tentative de revenir à ce « système hollywoodien qui vous donne les moyens de construire des décors » avec L’exorciste : Au Commencement, il est définitivement convaincu de ne plus en sortir. Avec Mishima, La Féline devient l’instant où sa créativité visuelle était à son apogée et où on lui a laissé l’opportunité de la concrétiser. C’est le témoignage d’un temps et d’un moment qui n’est plus.

Sauf indication contraire, tous les propos de Paul Schrader sont tirés du commentaire audio et de ses interviews présentes sur le DVD édité par Universal en 2003.