« Boro ? L’imagination fulgurante. »

André Breton

Tout cinéphile que l’on soit, on se sent un peu riquiqui devant l’objet, aussi bien avant qu’après en avoir parcouru les contours et le contenu. Non pas que le fait de se retrouver face à de gros coffrets DVD ait fini par nous monter un peu à la tête, mais l’objet proposé par l’éditeur Carlotta en ce début d’année 2017 rejoint en tous points l’impression ressentie devant le colossal coffret Alain Robbe-Grillet, que l’éditeur avait sorti il y a déjà quelques années. Soit l’impression de manquer de mots – voire même de ne pas en avoir – face à la somme épuisante et vertigineuse d’infos et de témoignages qui offrent ici l’occasion d’englober la carrière et la personnalité d’un cinéaste rare et hors-normes. C’est même assez difficile – sinon plus – de devoir parler d’un cinéaste qui, un peu malgré lui, a fini par devenir un secret. Les cinéphiles les plus téméraires avaient beau avoir quelque part dans leur cortex une place réservée au nom de Walerian Borowczyk (prononcez « Borovjik », et si vous n’y arrivez pas, dites simplement « Boro »), le fait de pouvoir voir ses films dans des copies potables (et encore…) avait de quoi passer d’une année sur l’autre pour une mission toujours plus impossible. La démarche de Carlotta impose donc le respect le plus absolu : tout comme Thierry Frémaux nous ramenait tout récemment aux origines du cinéma pour nous infliger la plus salutaire des piqûres de rappel, le cinéma de Borowczyk se rappelle à nous comme une pierre angulaire. Celle d’un cinéma qui crée, qui ose, qui expérimente. Celle d’un cinéma qui diffère sans laisser indifférent.

LA FORME EST BOUILLANTE

Parler de polyvalence en ce qui concerne l’art de Walerian Borowczyk est un euphémisme. Au même titre qu’un David Lynch ou un Chris Marker (avec lequel il travaillera à de nombreuses reprises), le bonhomme fut avant tout un plasticien, formé à l’Académie des Arts de Varsovie et fortement influencé par le surréalisme, qui œuvra dans différents secteurs artistiques (peinture, graphisme, littérature, cinéma, animation…) avec un goût particulièrement prononcé pour la transgression des codes moraux de l’époque. Mais en l’état, mieux vaut ne pas renvoyer Borowczyk au rayon de l’érotisme chic et choc, et ce bien que ce genre ait pris une place prépondérante au fil de sa carrière, allant même jusqu’à signer sa déchéance artistique (en fin de parcours, on lui devra quand même Emmanuelle 5 et des épisodes de la série Carré Rose !). Pour mieux englober son évolution, autant revenir à sa case départ : le cinéma d’animation. On doit en effet à Borowczyk une quantité très élevée de courts-métrages expérimentaux, où son humour surréaliste (son humour noir, disons-le carrément) s’injectait à loisir dans un collage incongru de dessins animés, de collages divers et de prises de vue réelles. Seize de ces petits trésors sortent aujourd’hui du grenier et nous enroulent les neurones à la façon d’un plat de spaghettis.

On n’est pas si étonné que cela d’entendre le cinéaste Terry Gilliam évoquer la place importante qu’ont eu ces courts-métrages dans son propre parcours, au point même de pouvoir en évoquer les détails sonores et sexuels plus de trente ans après visionnage ! Pièces maîtresses du coffret de Carlotta, ces petits films auront formé à eux seuls une étape décisive pour Borowczyk : émigré en France, le cinéaste entamait alors une longue collaboration avec le producteur Anatole Dauman, rejoignant l’écurie créative des Cinéastes Associés avant de prendre son envol avec sa propre boîte de production, et ne se fixait aucune limite à sa créativité folle. On en prend la pleine mesure avec le court Renaissance, travail d’animation inouï où le spectateur assiste à la reconstitution d’objets détruits par une violente explosion. Tout le génie de Borowczyk est déjà là : des formes abstraites qui se transforment peu à peu en objets concrets par le biais des jeux du cadrage, un fétichisme formel qui confère à tout objet (hibou, trompette, table, chambre…) une âme et une existence autonome, un montage image par image qui triture les règles de la fluidité temporelle (génial travail de rewind jusqu’à une fin explosive), une génération d’effets privilégiée à la narration des faits, ainsi qu’un formidable travail sonore qui suscite autant l’attention que la désorientation. Même verdict pour Les astronautes, coréalisé avec Chris Marker, sorte de collage d’instantanés sur fond de triturage sonore quasi cosmique, dont le sous-titre aurait pu être « Ces merveilleux fous volants avec leurs drôles de machin(e)s ».

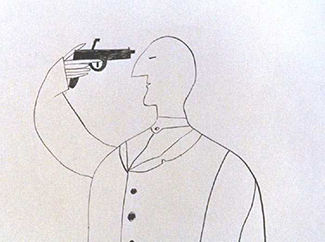

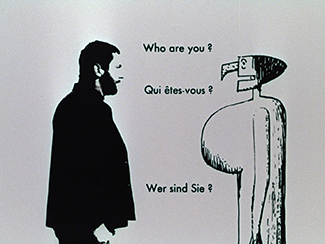

Outre un goût certain pour l’anti-narration, certains courts d’animation présentent aussi une autre caractéristique que ce grand cinglé de Bill Plympton avait souvent déployé dans son propre travail : une segmentation du court-métrage, tantôt en petits segments titrés qui illustrent les variations graphiques d’un personnage, tantôt en effets abstraits qui utilisent les symboles comme de la pâte à modeler. Sur le premier cas, cela donne Le Dictionnaire de Joachim, sorte de cours d’Actor’s Studio décalé et animé avec un personnage immobile (même expression et même posture), lequel parvient pourtant à changer d’apparence et à exprimer plusieurs émotions en fonction de ce qui s’agite autour de lui dans le cadre. Jouissif en l’état, même si la dizaine de notes qui accompagne chaque lettre de l’alphabet finit vite par nous taper sur le système. Sur le second cas, cela donne Les jeux des anges ou Encyclopédie de Grand Maman, respectivement parabole surréaliste de l’univers concentrationnaire (on dirait une toile de Magritte vivante, attention les yeux !) et collage d’images d’archives qui crée de fulgurantes illusions de vitesse.

Et comme Borowczyk ne fait rien à moitié, ces envies expérimentales l’amènent à se tourner vers les prises de vue réelles, pas toujours avec succès. Là où Le phonographe s’amuse des effets sonores d’une machine autonome qui se reconfigure elle-même, Gavotte et Rosalie sentent fort l’exercice de style vaniteux (deux nains qui se bagarrent en plan fixe d’un côté, la muse du cinéaste – Ligia Branice – qui livre ses pensées sur fond blanc de l’autre). L’amour monstre de tous les temps, de son côté, plonge dans le travail du peintre et de l’artiste en délaissant toute notion de rythme. Et que dire de Diptyque, qui enquille quelques travellings latéraux sur un berger avant de faire défiler des objets divers sur fond de Tino Rossi ? Si Borowczyk tentait des choses, il s’égarait parfois. Mais c’est aussi en se la jouant plus linéaire qu’il savait paradoxalement se démarquer : son dernier court-métrage, Scherzo Infernal, avait cela de fascinant qu’il utilise une narration traditionnelle (l’action évolue par les dialogues) au sein d’un mélange assidu d’animation et de pornographie (on notera quelques effets sexuels qui ont dû inspirer pas mal de créateurs de hentaï japonais). Le scandale qui irrigua le reste de sa filmographie avait trouvé là l’un de ses points culminants.

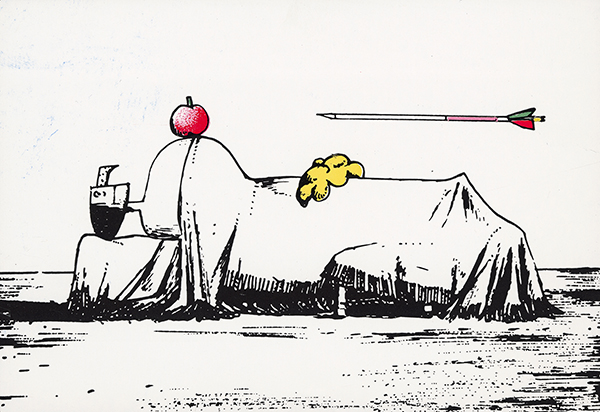

Enfin, on évoquera deux personnages : les Kabal. Ce couple déjanté, que le cinéaste aura introduit dans son court-métrage d’animation Concert (sorte de vaudeville sanglant et musical à l’humour slapstick), sera l’hydre à deux têtes de son premier long-métrage, Le théâtre de Monsieur et Madame Kabal. Le concept de Concert s’y décline à nouveau (un couple subit les hauts et les bas de leur vie conjugale), mais avec des conventions de dialogue et de narration qui fondent comme neige au soleil. Dans un univers dépouillé de ses couleurs vives et en infraction totale aux lois de la perspective, Borowczyk déploie une vision « gribouillée » de l’humanité, où la violence des disputes entre les Kabal – servies par d’hilarantes entrées de champ – dessine un pur théâtre de l’absurde, digne de faire se côtoyer Beckett, Ionesco et Topor dans un même dessin. Le jeu sur les perspectives a valeur de sidération visuelle – un papillon vole dans les dédales d’un labyrinthe d’illusions d’optiques se révélant être l’intérieur du corps de Mme Kabal ! Et le simple fait de voir Borowczyk lui-même intégrer la scène d’ouverture pour dialoguer avec Mme Kabal (laquelle s’exprime en onomatopées façon Laurie Anderson !) sonne presque comme un aveu caché d’autobiographie. Pour autant, cette combinaison d’animation et de prises de vues réelles peine à créer une vraie harmonie dans le montage – l’effet crée de gênantes cassures qui nous font sortir du récit. De plus, ce collage expérimental en papier découpé, pourtant riche en humour noir et sous influence de Buster Keaton, déploie tellement d’effets sonores et visuels à la minute qu’il en devient systématique (et donc lassant) au bout d’une demi-heure. Il n’en reste pas moins que le résultat sidère.

LE FOND EST BRÛLANT

Lorsqu’il se lance pour la première fois dans le long-métrage en prises de vue réelles avec Goto l’île d’amour, Borowczyk a déjà un lourd bagage anticonformiste derrière lui, tant sur la forme que sur le fond. La sortie de ce film en pleine mouvance de Mai 68 tombera à pic pour intensifier son regard dénonciateur et sensuel sur la tyrannie du pouvoir. De ce fait, le résultat opte pour le biais symbolique de la parabole, pour ne pas dire du conte de fées cruel, pour décrire un pays imaginaire où se multiplient les symboles des pires dérives totalitaires – du stalinisme au fascisme. Comme chez Luis Buñuel, le surréalisme s’ancre ici très simplement dans les petites composantes d’un monde où tout semble absurde et décalé, des comportements aux emplois des personnages (tiens, tous leurs prénoms commencent par « G »…), avec une logique qui contourne celle des rêves – tout sonne crédible sans être onirique pour autant. Goto se rattache ainsi pleinement à la fameuse notion de « surréalisme social », où un monde imaginaire est décrit à la manière d’une peinture réaliste, dans laquelle l’irrationnel et la subversion politique sont chuchotés par les actions filmées et les symboles affichés.

Toutefois, le centre dramaturgique du film reste l’amour fou d’un jeune homme – ici cantonné aux tâches subalternes – pour l’épouse d’un dictateur. Un amour qui concentre toute la sève subversive du récit, et qui, en tant que telle, suffit à justifier l’interdiction dont le film fut victime dans bon nombre de dictatures fascistes et de régimes communistes. Avec, au final, une conclusion déchirante qui installe le miracle – ici une résurrection pour le moins incongrue – là où la tragédie semble avoir planté à jamais ses graines. La tragédie est aussi au centre des enjeux de Blanche, plus terre-à-terre et sorti en 1971, où Borowczyk reconstitue la vie médiévale avec un luxe de détails plausibles. Transposition d’un drame romantique polonais du 18ème siècle, le film part d’un canevas de mélodrame (l’épouse d’un baron devient l’objet de convoitise de trois autres personnes, dont un roi) que le cinéaste tente de faire évoluer en fresque cruelle et dérangeante où les passions secrètes activent les pulsions de violence et de mort. La pureté d’une femme – toujours jouée par Ligia Branice – est ainsi vaincue par des jeux de domination très concrets, hélas traités de façon plate et cérémoniale dans de fascinants décors à la Jérôme Bosch. En fin de compte, c’est surtout la beauté plastique du film qui reste en mémoire.

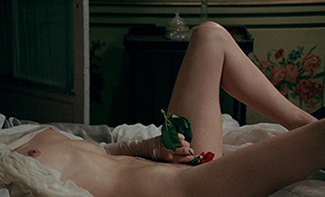

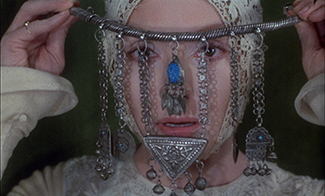

Trois ans plus tard, les choses sérieuses commencent enfin avec les inoubliables Contes immoraux. Enfin libéré de ses inhibitions, Borowczyk entamait ici sa lancée dans le cinéma érotique, auquel il allait offrir ici l’une de ses pièces maîtresses (pour la petite histoire, le film fut le deuxième plus gros succès du genre de l’époque derrière Emmanuelle !). Ce qui frappe le plus dans ce grand film injustement sous-estimé, c’est de constater à quel point le cinéaste maîtrise le paradoxe suprême du film érotique, illustrant la montée d’un désir toujours plus ardent dans un cadre cérémonial toujours plus circonscrit. La forme du film à sketches renvoie bien sûr aux Mille et une nuits de Pier Paolo Pasolini, dont Borowczyk reprend le goût des variations en tous genres (époques, sexualités, tonalités…) et de l’ambiguïté des visions (le rêve se vit comme un cauchemar, et vice versa). Que le cinéaste décrive son film comme « une île de libertés sans interdit » tombe sous le sens dans la mesure où chaque sketch – quatre au total – explore le tabou du libertinage en laissant toute notion de culpabilité se noyer dans la tempête.

La phrase tirée des Maximes de La Rochefoucauld qui introduit le film résume bien l’ordre des choses : « L’amour, tout agréable qu’il est, plait encore plus par les manières dont il se montre que par lui-même ». Le sexe étant ici affaire d’instinct et non de morale, tout devient filmable, même le plus scandaleux : fellation cosmique sur fond de marée montante, masturbation qui transcende l’amour d’une jeune femme pour Dieu, lesbianisme ultra-sanglant, inceste familial et papal. L’érotisme devient alors une arme politique et subversive avec laquelle Borowczyk s’amuse à attaquer les normes et les dogmes. Quant aux ambiances qu’il arrive à installer dans chaque sketch, elles fascinent de par leur puissance figurative et esthétique. C’est peu dire que ce manège de perversités nous grave dans la tête ses curieuses montées du désir, d’un Fabrice Luchini jouant les pédagogues en matière de plaisirs buccaux jusqu’au mémorable bain de sang de Paloma Picasso (réalisé avec du vrai sang de cochon !). Hautement blasphématoires et d’une sidérante beauté, ces Contes immoraux n’ont rien perdu de leur puissance.

Réalisé un an plus tard après avoir été envisagé comme un cinquième segment des Contes immoraux, La Bête peut se targuer d’être le film le plus scandaleux de Borowczyk, et pour cause : il y est question d’un fantasme zoophile (une femme est traquée en forêt par une bête monstrueuse qui finit par la violer avec son sexe gargantuesque) qui dynamite les conventions du conte de fées à la sauce La Belle et la Bête tout en prenant un malin plaisir à les sexualiser de tous les côtés. Aujourd’hui, reconnaissons-le, cette comédie noire peut susciter l’indignation comme elle peut provoquer le fou rire, en plus de présenter de sérieux problèmes de rythme dans sa première partie. Mais ce cachet parodique sauve le film en plus d’en clarifier la démarche sous-jacente : l’outrance des actions fait du film un assaut permanent et revendiqué contre le bon goût, où les objets représentant la chasteté et la tradition patriarcale (un corset, une peinture, un livre, etc…) ne cessent de révéler systématiquement leur nature cachée. Une histoire d’amour et de désir, donc ? Oui, mais où tout est perverti, souillé, avec la sexualité débridée de la Belle qui sert d’arme ultime pour vaincre la véritable Bête, à savoir l’hypocrisie suprême des valeurs morales. Tout cul-bénit qui a posé un jour son regard sur ce film n’a sûrement pas dû en revenir intact…

Les deux derniers films du coffret ne sont pas forcément parmi les plus réputés de Borowczyk, mais n’en restent pas moins de fascinantes découvertes. Adapté du roman de Stefan Zeromski, Histoire d’un péché détonne dans la filmographie du cinéaste puisqu’il s’agit de son unique film de fiction polonais. Ce qu’il révèle est autant le tableau d’une passion dévorante (une femme jeune sacrifie sa vie au fil d’un trajet à travers l’Europe pour sauver l’homme qu’elle aime) que celui d’un tissu d’épreuves effroyables dignes d’un roman du Marquis de Sade (en particulier Justine). Toujours dans l’optique de tacler l’hypocrisie de l’Eglise catholique, Borowczyk opte néanmoins ici pour une mise en scène pour le moins inhabituelle chez lui, privilégiant la caméra à l’épaule et cherchant davantage le réalisme que le trouble naissant de l’imaginaire (en dépit d’un ou deux instants oniriques). Mais le récit captive par sa rage anti-moraliste et le chemin de croix rédempteur de son héroïne, égalant presque celle qui irriguait la Katie Tippel de Paul Verhoeven. La notion de « péché » en prend donc méchamment pour son grade.

De son côté, Dr Jekyll et les femmes révèle un Borowczyk presque tenté par les codes du giallo, faisant de l’hydre à deux têtes du célèbre roman de Robert Louis Stevenson l’épicentre d’un jeu de massacre suave et délirant qui enchaîne les mises à mort avec un léger penchant pour la farce. Extrêmement élégant et bien éclairé, le résultat ne gère pas toujours bien son outrance, surtout du côté du casting : autant on se régale d’un Udo Kier schizo à loisir en Jekyll/Hyde, autant on s’atterre d’un Patrick Macnee ultra-caricatural en général réac. Mais comme hommage à une œuvre littéraire dont il se veut une illustration autant qu’une relecture transgressive, ce film méconnu – l’un des derniers véritablement personnels de son auteur – mérite franchement le détour. Et comme dessert luxueux pour conclure la dissection d’un coffret décidément épuisant de (re)découvertes majeures, on ne pouvait clairement pas espérer mieux.

Test Blu-Ray

La simple (re)découverte de chacune des œuvres évoquées ci-dessus dans des copies pour le coup parfaitement remasterisées (aucun reproche à faire là-dessus au vu de l’âge relativement ancien des films en question) aurait pu suffire à notre bonheur. Mais comme l’éditeur s’appelle Carlotta et s’est souvent distingué par un travail éditorial au-delà de l’imaginable, tout a été vu en (très) grand. A l’exception de Dr Jekyll et les femmes, chaque film bénéficie d’une introduction savante où l’interlocuteur prend toujours le temps de replacer le film dans l’œuvre de Borowczyk. Le décryptage se poursuit par une myriade de bonus éparpillés sur tous les disques qui, en plus de revenir sur la création de chaque film avec une multitude d’anecdotes fascinantes, passent au crible le travail et la sidérante créativité du cinéaste en multipliant les intervenants, dont un Patrice Leconte si admiratif du travail de Borowczyk qu’il aura écrit deux éloges sur lui dans les Cahiers du Cinéma ! La liste des documentaires frôle l’overdose : le travail sonore, les influences picturales, la symbolique érotique, les sculptures du cinéaste, les dessins préparatoires, l’utilisation de la musique classique ou électronique, la connexion évidente avec les pionniers du 7ème Art (dont George Méliès), les essais vidéo, sans oublier une longue interview d’une heure avec un Borowczyk extrêmement loquace. Sans oublier l’énorme cerise sur le gâteau : deux livres avoisinant ensemble les 300 pages, qui mêlent un décorticage alphabétique de l’œuvre du cinéaste (judicieusement intitulé Le Dico de Boro) avec un recensement de nombreux articles thématiques (dont un remarquable entretien-fleuve avec Jacques Rivette). De quoi visualiser à quel point l’œuvre de Borowczyk constitue un puits sans fin d’extrapolations en tous genres. Une fois le contenu du coffret épuisé (prévoyez au moins deux semaines de RTT pour tout regarder), on n’a pas seulement l’impression d’avoir absorbé toute la carrière d’un cinéaste. On se sent surtout si petit, si dépassé par quelque chose de trop gigantesque que l’on peine à définir ou à délimiter. On peut donc légitimement s’interroger : aurait-on déjà trouvé le plus beau coffret DVD de l’année 2017 ?

Liens supplémentaires :

– Fiche descriptive du coffret DVD sur le site web de Carlotta

– Bande-annonce du coffret DVD

– Informations sur la rétrospective Walerian Borowczyk au Centre Pompidou du 24 février au 19 mars