REALISATION : Roman Polanski

PRODUCTION : SBS Productions…

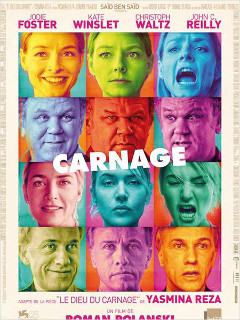

AVEC : Jodie Foster, Kate Winslet, Christoph Waltz, John C. Reilly

SCENARIO : Roman Polanski, Yasmina Reza

PHOTOGRAPHIE : Pawel Edelman

MONTAGE : Hervé De Luze

BANDE ORIGINALE : Alexandre Desplat

ORIGINE : France, Espagne, Pologne, Allemagne

GENRE : Comédie, Huis clos

DATE DE SORTIE : 07 décembre 2011

DUREE : 1h20

BANDE-ANNONCE

Synopsis : Dans un jardin public, deux enfants de 11 ans se bagarrent et se blessent. Les parents de la « victime » demandent à s’expliquer avec les parents du « coupable ». Rapidement, les échanges cordiaux cèdent le pas à l’affrontement. Où s’arrêtera le carnage ?

Si l’on en croit ce que John C. Reilly rapportait lors de la présentation de Carnage en compétition à la dernière Mostra de Venise, Roman Polanski aurait dit, à lui comme aux trois autres interprètes du film, Jodie Foster, Kate Winslet et Christoph Waltz : « Il faut découvrir tout un univers dans un grain de sable ». Le grain de sable, c’est bien sûr ici le cadre extrêmement restreint du nouvel opus du cinéaste : un appartement new-yorkais, qui plus est résumé à seulement trois pièces (un salon, une cuisine, une salle de bain) et à un couloir. Plus d’une heure et dix minutes de métrage s’y dérouleront en temps réel. Mais la métaphore se réfère aussi à ce qui s’y joue lorsque le film débute : pas grand-chose. Dans un jardin public, deux enfants de onze ans se sont bagarrés et l’un a cassé deux dents et blessé la mâchoire de l’autre. Les deux couples de parents rédigent ensemble un constat sur le déroulement des faits, les parents du « coupable » se disent désolés – leur enfant est incontrôlable – et sont déjà sur le pas de la porte, prêts à repartir, au bout de cinq minutes de film. Mais d’un côté comme de l’autre, on sent un sentiment d’insatisfaction. Tous les quatre savent bien que quelque chose reste à régler, qu’ils ne sont pas suffisamment allés dans le fond des choses. Autant dire qu’ils chercheront à aller si loin dans la discussion que c’est le fond de leur âme et le secret de leurs paradoxes à chacun qu’ils révèleront…

La destructuration sera telle au court du métrage qu’il est bon de se représenter clairement la donne initiale : les Longstreet (Jodie Foster et John C. Reilly), les parents de la « victime » qui ont formulé l’invitation, sont des libéraux de gauche, épris de bonne conscience humanitaire et de grands idéaux ; les Cowan (Kate Winslet et Christoph Waltz), les parents du « coupable », ont davantage un profil de bourgeois conservateurs, prêts à de minimes concessions faites avec un sourire forcé aux lèvres mais prônant avant tout la liberté de chaque individu d’agir en fonction de sa propre perception d’une situation – dès lors, la violence est presque un dommage colatéral. A partir de cette configuration à priori claire, les cartes sont régulièrement redistribuées, de sorte qu’à partir d’un certain stade, les profils sociopolitiques de départ sont dissouts, c’est le flou total. La satire que Polanski livre dès lors, celle des valeurs bourgeoises conventionnelles, du politiquement correct et de l’hypocrisie des politesses mondaines, sent le vécu. Il confie en effet au Figaro : « J’ai deux enfants âgés de 18 et 13 ans et il m’est arrivé de me retrouver dans la même situation que celle des protagonistes du film. Je sais ce que c’est que de recevoir un mot de l’école ou des autres parents et d’avoir à essayer d’arranger les problèmes… ».

Le vécu du cinéaste, on suppose qu’il fonde également le choix même d’adapter « Le Dieu du Carnage » (2008), la pièce à succès de Yasmina Reza. Le cloisonnement sur lequel repose l’œuvre entière, Polanski l’a lui-même vécu, pendant ce qu’il appelle maintenant avec une sombre ironie son « année sabatique », durant laquelle il était assigné à résidence avec un bracelet électronique. Plus que jamais, ce motif trouve une place toute justifiée dans son cinéma. A-t-il fait l’expérience de ce dérèglement émotionnel qu’il fait subir à ses personnages ? Il ne s’est pas vraiment exprimé là-dessus. Toujours est-il que c’est bien là la mécanique à l’œuvre à l’écran. Les quatre personnages sont droits dans leurs bottes lorsque débute le métrage. Pour autant, dès lors que leur progéniture est en cause, ils haussent très vite le ton. L’écriture est remarquable, en ce qu’elle rend bien lisibles – et donc d’autant plus dérangeants et/ou drôles pour le spectateur – les différents paliers de franchis. C’est d’abord celui du sarcasme et du sans-gêne, par l’inimitable Christoph Waltz. Tous s’accrochent, persistent dans un débat dont ils n’arrivent pas à redéfinir les termes, ou alors seulement avec maladresse (l’affaire du hamster qui ouvre tout une engueulade maladroite sur l’inhumanité). Fonctionnant par ruptures pour aller progressivement vers la pure montée de tension (que l’humour ne désamorce dès lors que partiellement), le texte transposé en anglais avec l’aide de Yasmina Reza elle-même est un délice ! Le réalisateur explique son importance : « On a commencé [le tournage] par les répétitions alors que, pour Ghost Writer par exemple, je n’avais pas répété. Ici, comme il s’agit au départ d’une pièce de théâtre, le texte prime. »

Le trivial s’y mêle aux grands idéaux. De fait, l’étroitesse du décor n’empêche pas le film de s’ouvrir au monde. Sont ainsi passés à la moulinette avec la même délectation l’industrie pharmaceutique plus intéressée par le business que par la santé des citoyens (Christoph Waltz joue l’avocat d’une grande compagnie dont un médicament est remis en cause), la déliquescence des principes moraux inculqués aux enfants, le goût pour l’art comme marqueur social avant tout, la bonne conscience humaniste et l’attachement aux biens matériels qui fournissent aux individus une excuse pour se détourner de leurs vrais problèmes. Le livre d’art couvert de vomis et le téléphone portable jeté à l’eau provoquent en effet des climax démesurés. Les personnages se trahissent en quelque sorte les uns les autres puisque la configuration des rapports de force est sans cesse mouvante, les couples se fragiliseant pour laisser place à de nouvelles alliances (notamment celle par sexe) sur certains terrains. Ils se trahissent surtout eux-mêmes, rendant au détour d’une seule réplique leurs paradoxes indubitables. Ainsi de Kate Winslet qui, plutôt dédaigneuse face à l’attachement excessif de Jodie Foster à un simple livre, se rue plus tard sur son sac à main lorsqu’on le jette avec colère à travers la pièce (« Mon parfum !!! »). Dès lors, chacun, démasqué et donc avili à ses propres yeux, ne peut que se laisser aller jusqu’au bout de sa colère, régler ses comptes presque avec la société entière. Le film prend des proportions réjouissantes.

Le temps de préparation anormalement long pour des acteurs de cette stature (qui enchaînent souvent les tournages à toute vitesse), la grande familiarité avec le texte qui en découle, l’entente (presque paradoxalement) parfaite sur le plateau : de tout cela ressort un plaisir de jouer qui transpire de chaque situation ! Les comédiens semblent même parfois se délecter de jouer avec leur propre image : Kate Winslet voit son profil plutôt propret mis à rude épreuve et subit la dégradation la plus spectaculaire du film, vomissant littéralement au milieu du salon – comme pour figurer l’envie que donnent à Polanski les hypocrisies qu’il dénonce. John C. Reilly, (quasi-)éternel second rôle du cinéma américain aux airs de nounours, paraît dans un premier temps confirmer cette tendance, demeurant en retrait par rapport à sa femme au tempérament plus conflictuel ; mais c’est pour mieux exploser sur le tard de manière particulièrement hilarante (« Je n’ai aucune patience pour ces bons sentiments à la con ! Je suis un sale con caractériel !!! ») et s’insurger contre le diktat de son épouse. C’est Jodie Foster qui prête ses traits à celle-ci, et autant dire qu’elle n’hésite pas à les déformer : les rides se multiplient sur son visage, ce que l’affiche du film montre bien. Yasmina Reza : « Dans Le Dieu du Carnage, je voulais exprimer une chose qui m’énervait dans la vie, c’est la contradiction permanente entre le discours idéologique, la volonté d’être exemplaire dans le discours et la réalité des sens, la réalité des nerfs. »

Ceux-ci, mis à rude épreuve, dévoilent la part animale de chacun. Le vernis de la civilisation se craquelle vite et la précision de la description est admirable. Les éléments des costumes et du décor sont ainsi exploités au maximum, non seulement comme marqueurs identitaires mais aussi comme choses à endommager voire comme projectiles (le sac à main, les tulipes). De même pour la coiffure et le maquillage de Winslet, qui en prennent un coup. Ce sont mine de rien ces détails qui permettent au spectateur de mesurer le chemin parcouru dans le sens de la dégradation en un peu plus d’une heure de film.

Il faut bien se l’avouer : tout ce que l’on vient d’évoquer tient assez peu au cinéma de manière spécifique. Yasmina Reza ayant de plus participé activement au film, on aurait presque tendance à lui donner davantage de crédit à elle qu’à Polanski qui transpose sa pièce. De fait, la mise en scène pris dans son acception spécifiquement cinématographique réserve peu de surprises : dans cet espace restreint, le cinéaste joue avant tout sur les échelles de plans et les distances focales, avec élégance, mais sans saveur particulière. Ce qui mérite notre attention, ce sont bien entendu les quelques moments où ce statisme global est remis en cause. Tandis que le salon où les personnages se déchirent finit par définir un espace scénique duquel les personnages entrent et sortent (pour aller dans les deux autres pièces ou sortir dans le couloir), il arrive que l’un d’entre eux y pénètre avec une fougue toute particulière. C’est le cas de Jodie Foster, longtemps appuyée contre un mur dans un coin de la pièce et qui fend l’espace avec rage au détour d’une réplique qui lui a fait prendre la mouche. C’est aussi Kate Winslet, qui se jette littéralement à terre pour ramasser son sac. La particularité sur le plan visuel – du moins dans le premier cas, c’est que la caméra accompagne ces mouvements, prise enfin dans la frénésie ambiante.

On aurait aimé que le dérèglement, l’enfoncement se manifestent davantage par l’image. On concèdera, malgré cette frustration, que la rigueur extrême de la forme permet de suggérer le regard aigu, perçant d’un observateur à l’affut des petits et gros travers de chacun. Ce regard, il n’apparaît clairement que dans les deux plans en extérieur qui encadrent le huis clos. Polanski y bénéficie des talents de Pawel Edelman, chef opérateur polonais qui a déjà travaillé des ambiances déprimées pour Polanski (Le Pianiste, 2002, Oliver Twist, 2005) et Wajda (Pan Tadeusz, 2000, Tatarak, 2010) mais qui force légèrement, dans ces images-là, sur la lumière, et d’Alexandre Depslat, compositeur français qui n’en finit plus de servir d’importants cinéastes internationaux (les quelques morceaux originaux de The Tree of Life, c’était déjà lui). Dans les lents zooms (matérialisations du dévoilement de l’essentiel, du vrai) sur un parc new-yorkais où les enfants respectifs des deux couples se déchirent (au début) puis se comportent amicalement comme si rien ne s’était passé (à la fin), dans la musique ironique, qui joue en ouverture d’un crescendo expressif pour annoncer le carnage à venir puis semble rire de tout ça dans l’épilogue, dans les tons plutôt vifs qui tranchent avec ceux, éteints, de l’appartement, on décèle sans problème le point de vue du réalisateur. Plus que jamais, Polanski confirme alors qu’il est à la fois un sale gosse à l’ironie mordante et un grand peintre des travers de nos sociétés. Un cinéaste décidément complexe.

1 Comment

Oui, la pièce prime sur le « cinéma »… mais ça ne m’étonne pas, Polanski doit largement assez se retrouver dans l’ambiance, la tension, les perversions de la pièce, pour ne pas avoir trop besoin de rajouter de son univers…

N’empêche qu’un truc m’a interpelé pendant que je voyais le film, a attiré plusieurs fois mon regard : ces 4 tableaux dans le décor… la disposition (même si elle fait très naturelle) des fauteuils… et ça, c’est bien du choix de mise en scène, puisque dans des version théâtre, on n’a pas ça.

http://theothea.com.free.fr/carn2.jpg

Là, ils avaient préféré le glauque mondain, la noirceur boueuse du fond ( et du fond des âmes des personnages ) le style Louis XV… avec son petit côté « perversions XVIIIème », époque « Liaisons Dangereuses » et Marquise de Merteuil… belle époque de pourriture sous jolies façades aussi…

http://2.bp.blogspot.com/_XrdEi9hOeSQ/TC9aVt2O3OI/AAAAAAAAENk/kxUkHKOy9T4/s1600/Dieuducarnage.jpg

Et là, le décor met plutôt l’accent sur les éclairs, l’agressivité, la nervosité… on dirait des décharges électriques ce fond, et puis ça insiste sur « tout se lézarde »… ça fait très orageux, griffé… on a les coups de pattes et de griffes dans le décor, les gnons dans le capitonnage du canapé, avant même qu’ils se les infligent dans le dialogue.

Le décor de Polanski insiste lui sur le cloisonnement, l’incommunicabilité, la solitude de chaque personnage, sur leurs rigidités, chacun dans son style, chacun avec ses références.

Il y a que des angles, des cadres, des surcadrages, des quadrillages et des découpages.

Sur l’affiche aussi d’ailleurs, une vraie grille de bataille navale.

http://static3-bob.rtl.be/rtlutils/pics/div/2011_12_05/528×197/Carnage_Polanski1.jpg

Ici déjà, ces 4 cadres, bien séparés, même calibre, y en a pas un mieux que l’autre… avec chacun dedans, un bout de tissus « tiré à 4 épingles », comme eux au début… mais ce sont des tissus éffilochés, affaissés, comme si ça annonçait la suite…

http://www.cinechronicle.com/wp-content/uploads/2011/11/Carnage-Polanski.jpg

Et puis tous ces carrés, sur le tapis, les murs, les fenêtres… tout est anguleux, comme leurs relations… et la disposition des meubles annonce les variations d’alliances.

Sur la photo ci-dessus, on en arrive quand même au « chacun pour soi », chacun seul. L’autre avocat qui ne défend pas sa femme quand elle le lui réclame.

Y a aussi, dans le décor, ces trucs « en-dessous », un tapis anguleux sous le tapis rouge : je t’accueille bien, je te déroule le tapis rouge, et puis les angles se révèlent…

Le truc rond sous la table, le sommier du fauteuil carré…

http://cdn.wearemoviegeeks.com/wp-content/uploads/carnage-560×374.jpg

Et sur presque tous les plans les verticales… ils ont l’air en couple, unis, solidaires, mais le cadre de la porte et l’arrête du mur annonce la division, comme une lézarde, dans chaque couple… et au fond dans le miroir, on le voit comme se mettre du côté de l’autre mec, entre « Ivanhoé »ou « John Wayne »…

http://1.bp.blogspot.com/-XL0_Ot3jWWM/TtIsM3xBXBI/AAAAAAAAATU/kS-DIjUvdXs/s1600/carnage-1.jpg

Là, les verticales les séparent tous, seuls, chacun pour soi encore… mais il y a comme une petite passerelle entre les mâles.

http://static.lexpress.fr/pictures/451/231339_jodie-foster-kate-winslet-john-c-reilly-et-christoph-waltz-sur-le-tournage-de-carnage-de-roman-polanski.jpg

et là aussi, ils sont tous séparés, et on voit les 4 cadres solitaires dans le miroir ) alors qu’il y a des fleurs bien civilisées et très « table ronde » idéaliste ( chevaliers de la Table Ronde, hautes valeurs, haute morale… ) et conciliante au premier plan…

Alors ce décor, avec en plus ces teintes usées, passées, grisées, je trouve qu’il ajoute la petite note bien désabusée de Polanski, avec un vrai choix de mise en scène, dont le credo semble être « pas d’illusions, on est tous seuls, chacun pour sa peau, et tout le monde est anguleux », ou « dans la vie, il n’y a qu’des cactus, moi je me pique de le savoir » comme chante Dutronc…

En tous cas, superbement bien joué, super film, et puis j’ai ri aussi, bien réagi… on en vient presque à participer… ce huis clos les rend si proche… t’as envie de le lui arracher toi-même son portable !!!