Retrouvez notre rétrospective Mike Leigh

Mike Leigh dit avoir toujours eu envie de faire un cinéma « démocratique et collectif ». Une méthode unique d’élaboration de ses films découle de cette aspiration. Lorsqu’il déniche ses acteurs ou lorsqu’il contacte de fidèles collaborateurs de longue date, il leur demande de s’engager dans un projet sans pouvoir leur en dire grand-chose dans un premier temps. Pendant des mois, c’est tous ensemble qu’ils bâtissent ce qui prend – un peu plus jour après jour – la forme d’un scénario, chacun cherchant, improvisant, prenant part à l’élaboration de l’univers du film et à son écriture définitive. Puis l’équipe intègre les scènes dans les décors, une à une, et enfin tourne. Le processus est long, mais à l’arrivée le résultat touche à une authenticité unique de ces existences que l’équipe est parvenue à imaginer et à nous rendre, par la collaboration des talents qui la composent, des plus vraisemblables. Les personnages des films de Leigh sont toujours incroyablement authentiques, entiers, de ceux que l’on jurerait avoir déjà croisés. Et parce que leurs interprètes remarquables réapparaissent, pour certains, opus après opus, ces figures trimballent un bagage qui est d’une certaine manière celui du cinéaste : son engagement militant sous l’ère thatchérienne, ses désillusions à l’issue de cette période quant à l’état de la société britannique, du socialisme, des relations interpersonnelles. Il y a donc un peu de la marxiste Shirley de High Hopes (1988) dans la Gerri d’Another Year, toutes deux incarnées par la merveilleuse Ruth Sheen, et un peu d’Andy, le père de famille tranquille de Life is sweet (1991), chez Tom, qu’interprète le même Jim Broadbent. Pour autant, des prolétaires enragés et désespérés qui peuplaient la plupart des films précédents du réalisateur – sans que son œuvre leur soit résumable -, il ne reste plus que Carl, le neveu de Tom qui débarque à l’enterrement de sa mère, s’engueule avec tout le monde, puis sort du champ aussi vite qu’il y est rentré. Contrairement à lui, et même si leur fond d’accent cockney trahit leur origine ouvrière, les autres personnages d’Another Year n’ont plus la force de gueuler. Si on en croit Tom et Gerri lorsqu’ils évoquent un festival de rock de 1968 avec l’un de leurs vieux amis, Ken (Peter Wight), ils étaient particulièrement gueulards plusieurs décennies plus tôt.

Au détour d’un dialogue incroyablement vivant, voire d’un seul échange de regards, Leigh sait évoquer un passé sans pour autant nous l’expliciter. La raison à l’assagissement de ces quinqua- ou sexagénaires semble tenir autant à une désillusion politique que partage ouvertement le cinéaste qu’à la façon naturelle dont, lorsque l’on vieillit, les paramètres se resserrent, et dont tout tourne alors autour de sa propre survie. A mesure que leur entourage se réduit (scène bouleversante où Gerri, Tom et Ken font le tour des décès survenus depuis la dernière fois qu’ils se sont vus), les individus se referment sur eux-mêmes. En témoigne le préambule qui ouvre le film avec l’intensité émotionnelle, le regard sensible et humaniste qui en feront le prix de son début jusqu’à sa toute fin. Filmée en gros plans, Imelda Staunton (qui fut la Vera Drake de Leigh en 2004) incarne une femme qui vient consulter Gerri, psychologue, en raison d’insomnies. En conflit avec sa propre vie, elle accepte mal ses conseils et repart chez elle, aussi butée et anxieuse qu’à son arrivée. Cette patiente qu’on ne reverra jamais – tout simplement parce qu’elle ne revient pas voir Gerri, qu’elle refuse toute interférence – accompagnera pourtant le spectateur durant toute la projection. Sa fermeture au monde, parce qu’elle a atteint un stade avancé, hante le fond du film, comme ce vers quoi les itinéraires de personnages en présence pourraient bien tendre. Le film suit, sur une année, plusieurs personnages sans chercher à en faire des héros ni même à les prendre dans de grands tournants (le seul vrai drame concerne le décès d’un personnage qui n’avait jamais été montré à l’écran auparavant : une belle-sœur qu’on fréquentait si peu). Une fois de plus, Leigh s’impose comme le plus grand cinéaste du non-évènement : la scénarisation du quotidien passe par des dialogues empreints d’un humour typiquement anglais, avec un art du double sens qui ne se départit jamais d’une certaine crudité, et par une mise en scène qui sait valoriser les comédiens de manière inouïe.

Parce que c’est souvent celui/celle qui parle qui a le droit à l’attention des autres – et donc, en termes de mise en scène, à celle de la caméra -, le cadre se resserre assez vite, et le plus naturellement du monde, sur Mary, personnage auquel Lesley Manville, une autre habituée de Leigh, prête une candeur d’une bouleversante justesse. Cette vieille connaissance du couple Gerri-Tom leur rend régulièrement visite, parce que, comme d’autres, elle trouve chez eux un havre d’harmonie qui la rassure, elle qui est désespérément célibataire et qui force nettement sur la bouteille. Pourtant, même chez eux (la maison du couple, belle et chaleureuse, non loin du grand jardin qu’il entretient avec soin, est le décor quasi-unique du film), Mary est dévorée par la pression constante qu’exerce sur elle la tyrannie du « correct », par le souci de se comporter de manière à satisfaire au regard des autres. Rester jeune à tout prix. Rester spirituelle. Rester séduisante. Mary, affolée derrière ses airs légers, parle sans arrêt, parfois même pour ne rien dire, et porte sans trop s’en rendre compte ses états d’âme en bandoulière. Au printemps, elle fête avec un excès déjà pathétique des projets d’avenir terre-à-terre (acheter une petite voiture rouge changera sa vie, elle en est persuadée), s’entiche de la mauvaise personne lorsque viennent les chaleurs de l’été, retombe violemment sur terre à l’automne et paraît toucher le fond en hiver. L’aspect plastique du film est lui aussi entièrement déterminé par les personnages et leurs états d’âme, et accompagne par sa perte progressive de tout chromatisme le gel des relations entre Mary et le couple… La précision des tranches de vie saisies ici offre au spectateur la possibilité de saisir les mécanismes qui fondent profondément les interactions entre les personnages. A ce titre, on constate en même temps que Mary que le réconfort apporté par Tom et Gerri n’est qu’un leurre. Ses visites impromptues et ses excès finissent par lasser. La maison est ouverte mais, si l’intégrité familiale est menacée par le désespoir d’autrui, les instincts claniques reprennent le dessus…

Dans une même scène, voire dans un même plan, tout peut basculer, l’amitié la plus chaleureuse devenir la colère la plus froide, la drôlerie la plus débridée laisser place à la tristesse la plus existentielle. Parce que Leigh rejette toute dramatisation classique à l’intérieur de chacun des quatre chapitres qui composent son œuvre, on est constamment dans le domaine de l’imprévisible, d’autant que les personnages – Mary en premier lieu – ont un caractère changeant, où les passions, le désespoir, tous les sentiments réels sont en lutte avec ce « comme il faut » des apparences que le cinéaste abhorre. Notre attention se porte ainsi sur les plus petits détails, sur les plus infimes signes de changement dans le regard des personnages, puisque les déterminants du récit sont leurs seuls sentiments. C’est là une véritable leçon d’humanisme que nous propose Leigh. Son film étant des plus ouverts, l’interprétation du spectateur pouvant s’engouffrer dans toutes ces ellipses qu’il manie si bien, Leigh a donné l’impression à certains (son film a eu ses détracteurs lors de sa présentation en compétition à Cannes) de programmer cyniquement, et non sans méchanceté, l’échec de Mary dans sa tentative de se conformer à une société normative. Pourtant, en faisant des personnages les seuls artisans de sa chronique, en s’accrochant sans cesse à leurs gestes, il nous les rend à nous aussi terriblement proches. Et qu’on ait envie d’aider ces déçus de la vie (Janet, Ken, Ronnie, Carl et Mary) à relever la tête ou pas (après tout, on peut bien considérer que Mary, par exemple, est seule responsable de ses déboires), on est amené à les considérer dans leur valeur humaine. Eux qui, là où certains sont doués pour mettre en œuvre des schémas qui vont leur rendre la vie douce (Tom et Gerri, en bons adeptes de Voltaire, cultivent leur jardin), suivent immanquablement, presque par malchance des schémas qui rendent la vie et les rapports humains difficiles. L’un des prodiges du film, c’est de saisir une temporalité complexe extrapolable à bien d’autres tranches de vie : au dernier plan, on ressent une boucle de bouclée, à priori de manière pessimiste (le film est encadré par deux gros plans de femmes désespérées, abattues par la vie), et tout à la fois un flux dont on sait bien qu’on n’a pu saisir ici, en 2h, qu’une infime partie. Reste à savoir si l’ambition de Leigh était de représenter, à travers une année, une vie entière – auquel cas le pessimisme serait bien réel. La solution paraît être dans le titre : « Une autre année », une de plus, mais pas encore la dernière…

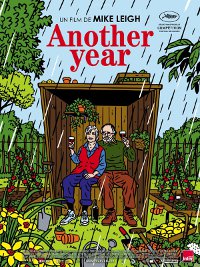

Réalisation : Mike Leigh

Scénario : Mike Leigh

Production : Danielle Brandon, Gail Egan, Georgina Lowe et Tessa Ross

Bande originale : Gary Yershon

Photographie : Dick Pope

Montage : Jon Gregory

Origine : Royaume-Uni

Date de sortie : 22 décembre 2010