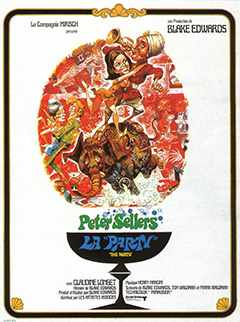

REALISATION : Blake Edwards

PRODUCTION : Mirisch Company, United Artists

AVEC : Peter Sellers, Claudine Longet, J. Edward McKinley, Fay McKenzie, Gavin MacLeod, Steve Franken

SCENARIO : Blake Edwards

PHOTOGRAPHIE : Lucien Ballard

MONTAGE : Ralph E. Winters

BANDE ORIGINALE : Henry Mancini, Don Black

ORIGINE : Etats-Unis

GENRE : Comédie

DATE DE SORTIE : 13 août 1969

DUREE : 1h39

BANDE-ANNONCE

Synopsis : Un acteur indien nommé Hrundi V. Bakshi est recruté par un studio hollywoodien pour jouer un soldat indigène dans un remake de Gunga Din. Lors du tournage, cet homme très maladroit détruit l’un des décors les plus coûteux du film, ce qui pousse le producteur, très fâché contre lui, à demander au directeur du studio de l’inscrire sur une liste noire. Mais par un quiproquo malheureux, ce dernier inscrit en réalité Hrundi sur la liste des invités de la fête annuelle du studio, qu’il organise dans sa luxueuse villa hollywoodienne. Durant toute la soirée, Hrundi accumule les gaffes, mais il est loin d’être le seul…

« J’ai eu une enfance pourrie. Le seul moyen de m’en sortir, c’était de trouver le côté comique de la tragédie, de chercher le bonheur dans ce qui me rendait malheureux »

Blake Edwards

Quand on entend Blake Edwards sortir une phrase pareille dès le début du making-of de The Party, soudain, tout s’éclaire. Parce que ses films, en plus de constituer encore aujourd’hui le nec plus ultra en matière de fous rires au cinéma, ne parlent en effet que de ça : une situation catastrophique qui, poussée à l’extrême, tire peu à peu vers une certaine forme d’optimisme euphorisant. Ça se passe toujours comme ça chez Edwards : le monde est fou, alors autant en rire à gorge déployée et sortir en ayant la sensation d’avoir eu le moral reboosté. La liste de ses chefs-d’œuvre, de Diamants sur canapé à Boire et déboires en passant par Elle et Victor Victoria, se révèle d’autant plus longue comme le bras qu’Edwards a toujours su se renouveler dans sa recette miracle de la comédie hilarante.

On ne trompera cependant personne en disant que The Party reste le sommet indétrônable de sa filmographie, en même temps que le point culminant de sa collaboration avec l’immense Peter Sellers. Une relation qui n’aura pourtant pas toujours été aussi idyllique qu’on ne l’imagine : suite au triomphe de La Panthère Rose en 1962, l’entente entre Sellers et Edwards se sera détériorée à partir du second film de la saga (Quand l’inspecteur s’emmêle), l’acteur supportant assez mal d’être portée aux nues par Hollywood grâce aux pitreries de l’inspecteur Clouseau tandis que ses autres rôles plus « sérieux » (dont Docteur Folamour) paraissaient moins célébrés. C’est le scénario de The Party qui signera temporairement la fin de leur dispute, à partir d’une idée qui séduit Sellers : un acteur de comédie devient l’invité non désiré d’une soirée hollywoodienne qui tourne au désastre. Simple comme bonjour. Et autant faire simple : jamais l’expression « un éléphant dans un magasin de porcelaine » n’aura trouvé plus belle incarnation sur un écran de cinéma.

C’est donc à partir d’un scénario d’à peine une soixantaine de pages que Blake Edwards aura concocté la fête la plus folle de l’Histoire du cinéma. Un scénario aussi simple étant en général la porte ouverte à un éventail de possibilités scéniques, l’improvisation fut totale sur le plateau, heureusement contrôlée par Edwards grâce à un système révolutionnaire d’assistance vidéo : les dialogues étaient inventés par les acteurs, tandis que les scènes à tourner étaient chronométrées par le réalisateur. De ce système vient sans doute la mécanique inouïe d’une comédie ne souffrant d’aucune baisse de rythme, n’offrant pas un seul plan superflu ou trop allongé dans son montage, ne prétextant d’aucune limite pour dérouler tout le champ lexical de la gaffe pendant 99 minutes. Pour autant, The Party n’est pas juste une mécanique rodée de A à Z et fait de son tableau du microcosme hollywoodien une redoutable grenade à fragmentation, lâchée dans chaque scène avec un sourire de Joker.

Dès sa géniale scène d’ouverture en trompe-l’œil, le cinéaste frappe déjà très fort : voilà un décor réel où une équipe d’Hollywood tourne le remake du Gunga Din de George Stevens, et où un acteur indien, censé incarner un soldat mortellement blessé qui alerte ses alliés, fout toute la scène en l’air en surjouant la souffrance comme un malade, avec une trompette qui devient presque un accessoire de cirque à force de cracher des sons aussi ridicules. Tout est déjà là : le burlesque le plus désopilant qui s’invite au cœur même de la fiction la plus sérieuse, la mise en abyme de l’acteur comique (celui qui ne sait pas mesurer son degré de folie) comme parasite du système de production, et surtout le goût d’Edwards pour les piques en cascade vis-à-vis du système qui l’a porté au triomphe. La suite de l’ouverture est au diapason : un producteur qui se tape une bimbo dans sa caravane juste après avoir engueulé son équipe, un réalisateur qui laisse une pause-déjeuner plus longue à ses acteurs qu’à son équipe technique (à croire que les seconds travaillent moins !), et comble de l’absurde, un patron de studio qui confond une liste noire avec la liste de ses invités ! Le générique n’est même pas encore lancé qu’on est déjà étourdi par la violence de la satire. Sans parler de ce héros au nom imprononçable (Hrundi V. Bakshi), qui, au vu d’une maladresse over the top (il fait exploser un décor ultra coûteux), en arriverait presque à faire passer Gaston Lagaffe pour un parangon de prudence.

Le temps que notre homme se fasse inviter par erreur à la fameuse soirée organisée par le patron du studio, Edwards poursuit à nouveau son entreprise de dézinguage de la galaxie d’Hollywood. La faune peuplant la villa luxueuse dans laquelle se concentre toute l’action est en soi édifiante, faisant se confronter les bourgeois les plus suffisants, les artistes les plus huppés et les stars les plus affligeantes. Remarquons tout de même un détail qui ne trompe pas : ici, hormis les employés et les serveurs, tous les invités se murent dans l’immobilisme, y compris lorsqu’un détail vient enrayer le cours tranquille des choses (même les musiciens ne bougent pas lorsque la maison est finalement envahie par de la mousse !). C’est un univers qui se fige dans son intolérance absolue et sa suffisance silencieuse, qui ne fait que rester sourd aux interventions incongrues, et qui, comble de l’hypocrisie, conserve son vrai point de vue aussi caché que possible en se soumettant à la politesse la plus mesquine.

Hrundi en fait lui-même les frais, surtout lors de la fameuse scène centrale du dîner où Edwards balance une idée d’anthologie : voyez comment le choix du siège (un tout petit repose-pied !) et la position de Hrundi (assis trop près de la porte battante de la cuisine !) schématisent en filigrane le manque de respect envers lui, d’autant qu’il n’était initialement pas censé être invité. En conséquence, le héros devient malgré lui le grain de sable qui fout en l’air la mécanique en même temps qu’il contribue très souvent à la rendre plus animée. Même en tentant de se familiariser avec toute cette smala de riches, notamment en se montrant poli et joyeux avec les invités, il semble toujours à côté de la plaque : soit son intervention est maladroite (après avoir ri à une histoire drôle racontée par un groupe, le voilà qui, par réflexe, rit à l’identique en écoutant l’histoire, pourtant tout sauf drôle, d’un autre groupe), soit sa présence devient gênante (il faut le voir interrompant sans arrêt une partie de billard afin qu’on lui explique les règles), soit son statut d’inconnu total le place en retrait du groupe. Quoique ce dernier point présente une nuance : son humour et sa sympathie finissent par séduire un célèbre acteur de western à la poigne d’acier, ainsi qu’une superbe actrice française, elle aussi un peu seule durant toute la soirée.

Cette idée de l’intrus qui dérègle la marche tranquille du monde n’avait cependant rien d’une nouveauté, tant les personnages de cartoon et les génies burlesques de l’époque (du genre Charlie Chaplin ou Buster Keaton) semblaient déjà avoir fait tourné la machine jusqu’à la rouille. The Party donne bien sûr l’impression de labourer à nouveau le même terrain, mais avec quelque chose que les comédies de l’époque ne possédaient pas : une épure stylistique à toute épreuve. Déjà, même en sachant que l’idée fut abandonnée dès le début du tournage (Sellers ayant décidé d’ouvrir la bouche dès la première scène), doit-on vraiment s’étonner d’apprendre que l’objectif initial de Blake Edwards était de réaliser une comédie muette ? Pas du tout, puisque The Party se révèle être un film de pure mise en scène, aux dialogues aussi minoritaires que les entrées de champ sont majoritaires, misant tout sur la mise en espace du corps dans le cadre et le simple déplacement des personnages au travers des différentes échelles de plan (chaque plan offre toujours une multitude de micro-détails à picorer). C’est l’art du gag visuel, où le dialogue n’intervient que lorsque la parole devient utilité narrative, et où le jeu épuré sur la scénographie devient force de loi.

C’est là qu’il convient d’évoquer ce décor hallucinant, sorte de maison trop luxueuse et sophistiquée pour ne pas sembler suspecte ou propice au détraquage, où les perspectives géométriques sont à deux doigts d’évoquer un décor mental, où les escaliers en spirale longent de nombreux salons façonnés à la manière de l’art contemporain, où des passerelles en marbre surplombent de vastes ruisseaux artificiels qui se jettent dans une piscine. Sans parler du détail le plus frappant : la technologie est omniprésente dans cette maison, si l’on en juge par ce pupitre électronique où chaque bouton a sa fonction (bien sûr, on ne devine jamais laquelle) : ouvrir/rabattre les comptoirs, activer le micro dans toute la maison, booster le feu de la cheminée, intensifier le volume d’eau déversé par les fontaines, etc… Les inconditionnels de Jacques Tati auront bien sûr fait le rapprochement avec une scène culte de Playtime, mais s’il y a bien un film de Tati à rapprocher de The Party, ce serait plutôt Mon oncle, ne serait-ce que pour ces intérieurs ultra snobs et sophistiqués, ici enjolivés par la caméra d’Edwards comme terreaux d’une technologie incontrôlable qui les mènera à leur propre saccage.

Très facile, donc, de déterminer les possibilités infinies de gags dans un tel environnement, de la porte dans la gueule jusqu’à la glissade fatale en passant par la gesticulation sous alcool. Parfois, Hrundi devient aussi bien la victime de la malchance (d’une chaussure perdue à récupérer sur un plateau de petits fours jusqu’à une salle de bain inondée par une chasse d’eau enrayée !) que le sujet central d’un perfectionnement de l’étirement du gag dans le temps. Sur ce dernier point, Edwards ne fait pas que filmer son héros en train de causer des dégâts par pure maladresse, mais réussit tout autant à en faire parfois le dindon de la farce, vite surpassé par des imprévus. Là-dessus, impossible d’oublier la fameuse « envie pressante » de Hrundi, retardée scène après scène, atteignant son zénith lors d’un quiproquo d’anthologie qui le fait surgir au beau milieu d’un concert improvisé, où une actrice entonne une chanson romantique à tous les invités. Le voilà alors reclus dans un coin de la pièce, le visage en sueur, les jambes recourbées et les mains au niveau de l’entrejambe, quasiment en pleurs face à une assemblée soudain prise de compassion au vu des paroles tristes de la chanson (fou rire garanti !).

C’est aussi de ce genre d’imprévu que naît le plaisir de savourer une majorité de gags dont Hrundi est à l’origine même s’il n’est pas présent là où ils se produisent : à titre d’exemple, celui de l’odeur de caviar qui passe de main en main est un chef-d’œuvre absolu. Et quand le processus est enclenché, Hrundi ne se force même plus et laisse le champ libre aux autres. Osons dire qu’il fait presque pâle figure face aux dégâts causés par le serveur Levinson, alcoolique compulsif qui boit en cachette tout verre de whisky refusé par les invités (on vous laisse imaginer son état au bout d’une heure de pellicule !) et qui multiplie les gestes aussi absurdes que mécaniques lors du dîner, tel un pantin démantibulé qui aurait perdu le sens des réalités. Quant au festival final, intégrant un orchestre russe, un groupe de hippies et même un éléphant peinturluré qui se promène innocemment parmi les invités (!), il contribue à lâcher pour de bon les rênes de la fluidité narrative, enfilant les doses d’hilarités comme des perles au sein d’un délire tous azimuts. C’est paradoxalement à partir de là que Blake Edwards atteindra un zénith dans l’art du gag métaphorique : cette présence de l’éléphant symbolise aussi bien le statut maladroit de Hrundi qu’une pique expédiée par le cinéaste aux hippies défoncés aux hallucinogènes. Personne n’est épargné dans le jeu de massacre…

En somme, que du délire à l’état pur, que des fous rires en cascade, et rien d’autre ? Non, sûrement pas. Au vu d’une filmographie qui a pris un pied d’honneur à ne jamais sombrer dans le cynisme, l’optimisme et l’humanisme restent de rigueur chez Blake Edwards. The Party ne déroge pas à la règle en intégrant l’élément le plus risqué d’une comédie centrée sur l’hilarité non-stop : une histoire d’amour. En effet, si l’on peut souvent considérer Hrundi comme un enfant au vu de sa naïveté, il est loin d’être le seul à mériter cette assimilation. La jeune et douce actrice française (Claudine Longet) avec qui il sympathise est dans la même position que lui : désireuse de faire ses gammes en tant qu’actrice, mais considérée par un producteur véreux comme de la chair fraîche pliable à ses propres désirs ou échangeable en cas de refus. Et quand la tragédie semble frapper ces deux êtres fragiles, la fête est là pour remettre leur âme d’enfant sur le devant de la scène (dicton de Hrundi : « La sagesse est pour les personnes âgées, mais le cœur de l’enfant est pur »). D’où une explosion de joie où les deux, vêtus de fringues d’enfant à leur taille, dansent et jubilent comme des gosses au beau milieu d’un fatras psychédélique de bulles et de mousse. D’où, enfin, ce dialogue final d’un lyrisme chavirant qui signe leur séparation et annonce leurs futures retrouvailles. Le début d’une amitié réciproque, peut-être amoureuse, qui sait… Tout comme pour l’autre grand gaffeur de la soirée, ce serveur plus alcoolisé qu’un Depardieu perfusé au pastis pur, qui trouvera lui aussi l’amour dans les bras d’une nana encore plus beurrée que lui !

Les larmes de joie et de rire sont définitivement ce qui caractérise le mieux chaque (re)découverte de The Party, tellement hilarant qu’il pourrait suffire à ressusciter un mort, mais aussi tellement émouvant dans son final que le moindre pisse-froid face à ce déluge de fous rires ne mériterait pas de passer pour un être humain normalement constitué. Ici, l’heure est à la fête la plus folle (et surtout pas sans alcool), au ludisme absolu de chaque gag et à une leçon de mise en scène comme si peu de comédies ont eu les cojones de nous en infliger. Tel est le programme mémorable de cette soirée qui le restera tout autant, concoctée avec amour par la paire Sellers/Edwards : euphorisante comme des bulles de champagne, et filant toujours la même ivresse à chaque nouvelle visite. Birdy num num…