Avec Synecdoche, New-York, Charlie Kaufman passe pour la première fois derrière la caméra. Scénariste de Spike Jonze et Michel Gondry, son écriture singulière, satinée de fantastique mais toujours engluée dans une introspection prostrée est ce qu’il y a de meilleur dans leurs diverses collaborations. Ces anciens clippeurs, s’ils offrent un pendant visuel admirable à son œuvre, pêchent en contrepartie par un manque d’intensité dramatique récurrent dans leurs films respectifs, cristallisés dans une certaine légèreté bourgeoise, un peu futile.

Comme la plupart de ses autres scénarios, Synecdoche s’appuie sur des mises en abyme et des mécanismes sophistiqués d’interactions entre réalité biographique et fiction. Kaufman semble ne jamais vouloir s’arrêter d’être fasciné par ces entremêlements complexes qu’il fabrique, tentant de capturer une vérité des multiples reflets qu’il en tire.

Synecdoche raconte la vie d’un metteur en scène de théâtre, Caden Cotard, ou pluôt l’automne de sa vie. Le film commence ainsi symboliquement un 22 septembre, premier jour de l’automne. Cette ouverture nous montre le morne quotidien de son couple et de leur fille Olive au réveil ; tristement filmé, le petit-déjeuner classique de la famille américaine réunie dans la cuisine, avec la télévision en fond sonore et Caden lisant le journal. Sous des allures banales, cette scène est en fait décomposée en une multitude de journées différentes. Kaufman nous montre l’écoulement réel du temps au travers d’indices qu’il dissémine tout au long de la séquence : la date qui change sur le journal que lit Caden, la date de péremption d’une brique de lait et dont Caden note qu’elle est expirée… Tout en donnant une illusion de continuité, la séquence nous amène du 22 septembre au 2 novembre 2005.

22 septembre / 17 octobre / 20 octobre / 2 novembre

La psyché est douée d’existence, bien plus, elle est l’existence même.

Que répondre à notre malade au carcinome imaginaire ? « Oui… Tu héberges effectivement un mal mortel, mais étant imaginaire il ne tuera pas ton corps. Cependant, en fin de compte, il tuera ton âme. Il a déjà corrompu et empoisonné tes relations humaines et ton bonheur personnel et il s’étendra de plus en plus, au point d’engloutir ton existence psychique tout entière ; à la fin tu n’auras plus rien d’humain ; tu seras uniquement une tumeur maligne et destructrice. »

C. G. Jung – Psychologie et Religion

On dirait ces mots de Jung écrits pour le film tant ils en synthétisent le propos. Cotard souffre d’une peur de la mort, du temps qui passe… Une angoisse de voir son corps commencer à pourrir (le film est rythmé par ses passages chez des médecins divers). Paralysé, il contemple avec anxiété les grains de sables qui constituent son existence tomber les uns après les autres dans le bulbe inférieur d’un sablier imaginaire. Au début bénigne et imperceptible, cette maladie « imaginaire » va progressivement s’étendre jusqu’à dominer toutes les parcelles de sa vie.

La perception du spectateur se retrouve alors engluée dans celle résultant des névroses de Cotard. Une altération du temps du quotidien, vu comme un manège absurde qui tourne sur lui-même en accélérant, entraîné par l’inertie confusante des jours qui passent sans variation.

Tout le film repose sur cette perception névrotique du temps. Le spectateur se croit d’abord face à un drame des plus classiques qui raconterait le délitement progressif d’une cellule familiale sous les coups de la monotonie, puis il réalise progressivement l’accélération de l’écoulement du temps. Les ellipses se suivent scène après scène sans qu’elles ne soient jamais explicitées par la mise en scène. Plutôt que de classiquement suggérer la coupure temporelle induite par une ellipse, Kaufman s’amuse à faire l’exact inverse.

A l’image de la scène d’ouverture, il lie au sein de la même séquence des plans se déroulant à des périodes différentes. La confusante répétition du quotidien à l’oeuvre effaçant toute marque temporelle dans l’esprit de Cotard. Il couple ce procédé par une accélération progressive des ellipses : si elles ne sont que de quelques jours au début du film, elles se comptent en années par la suite. On est déboussolé, comme aspiré par cette vie qui s’échappe tragiquement devant nous.

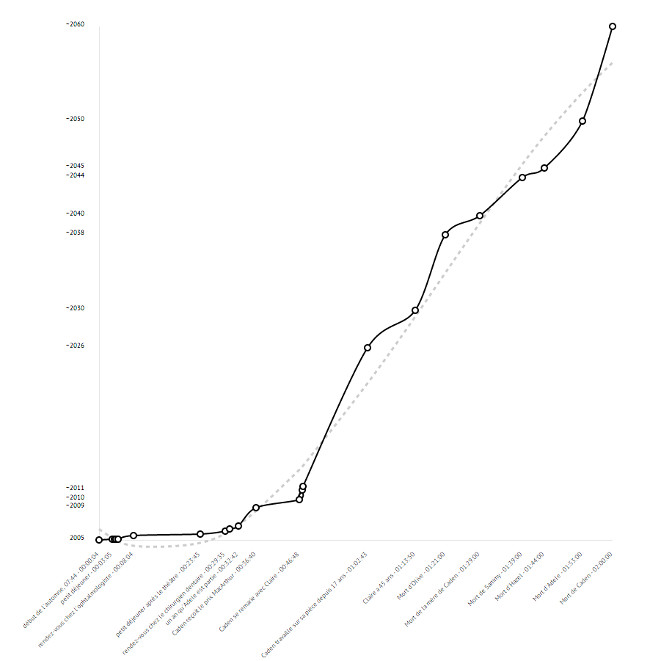

Pour mieux appréhender cette exponentialisation de l’écoulement du temps au sein de la diégèse, voici un graphe qui permet de la visualiser (l’axe des abscisses représente la durée du film, celui des ordonnées, l’écoulement du temps correspondant dans la diégèse – Le code et les données sont accessibles ici).

Ce graphe est à prendre avec recul puisque, Kaufman, s’il dissémine des dates directement dans le cadre au début du film, cesse par la suite pour ne plus donner que quelques indications approximatives dans les dialogues (« When are we gonna get an audience in here ? It’s been seventeen years ! » demande un acteur de la pièce que commencera à monter Cotard peu après le départ de sa compagne Adele) avant de ne finalement plus en donner aucune.

À la fin, seuls les visages vieillissants et les morts successives des proches de Cotard donnent une mesure du passage du temps, comme s’il devenait progressivement de moins en moins quantifiable, de plus en plus abstrait et insaisissable. Les dernières dates sont ainsi approximées.

Cliquez pour agrandir le graphe

Atteint de ce véritable cancer de la psyché, Cotard va tout perdre, à commencer par sa femme et sa fille, qui vont s’échapper en partant à Berlin, où elles s’accompliront en tant qu’artistes reconnues. Cotard ne verra plus jamais Adele, même s’il deviendra sa femme de ménage lors de son retour de à New York (…). Adele fuit la maladie mentale qui ronge son mari, de peur d’être à son tour contaminée. Déjà partie, celle-ci déclare dans un magazine ne vouloir que des gens pleins de vie autour d’elle. Le décalage et l’opposition entre les deux personnages est visible par l’ échelles de leurs œuvres respectives ; là où Adele peint des tableaux miniatures de quelques centimètres, Caden se perd dans la réalisation d’une pièce démesurée sur sa vie, dont la scène jamais achevée enfle progressivement jusqu’à prendre la taille d’une véritable ville, composée de bâtiments, de rues… La pièce et son sujet finissent par se confondre.

Cette pièce est la représentation formelle de son cancer, à la manière d’une métastase, elle s’étend et se développe jusqu’à tout dévorer de façon anarchique : dans un effet Droste, les acteurs de la pièce qui interprètent des proches de Caden deviennent progressivement des proches de Caden et ont donc besoin à leur tour d’acteurs pour les interpréter.

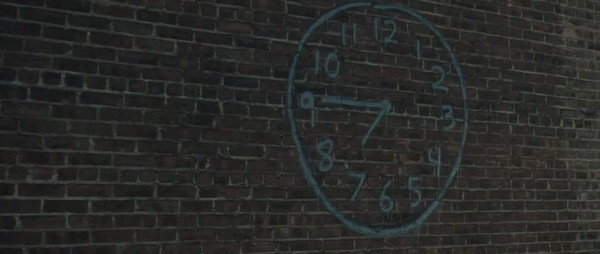

La dernière scène du métrage qui nous montre la mort paisible de Cotard, devenu un vieillard, laisse voir en arrière-plan une horloge dessinée qui affiche exactement une minute de plus que le radio-réveil qui ouvre la première scène, nous suggérant que tout ceci n’était peut-être qu’un rêve, une phase hypnagogique causée par l’émission de radio que Caden écoute à son réveil (« If the year is a life, then September, the beginning of fall, is when the bloom is off the rose and things start to die. It’s a melancholy month and maybe because of that, quite beautiful.« ).

Avec Synecdoche, NY, Kaufman donne à voir l’un des rares descendants du cinéma de Fellini, dont il en serait le pendant dépressif et morbide. Là où Fellini célèbre la vie à travers l’art, Kaufman nous parle de l’angoisse primaire des créateurs, dont la démesure des réalisations ne fait que souligner ce besoin de laisser une trace et d’acquérir ainsi un piètre succédané ce qui fait l’essence des dieux, l’immortalité.