REALISATION : Alfred Hitchcock

PRODUCTION : Transatlantic Pictures, Warner Bros

AVEC : James Stewart, John Dall, Farley Granger, Joan Chandler, Douglas Dick…

SCENARIO : Arthur Laurents, Hume Cronyn, Ben Hecht, Patrick Hamilton

PHOTOGRAPHIE : William V. Skall, Joseph A. Valentine

MONTAGE : William H. Ziegler

BANDE ORIGINALE : David Buttolph

ORIGINE : Etats-Unis

GENRE : Drame, Thriller

DATE DE SORTIE : 22 février 1950

DUREE : 1h23

BANDE-ANNONCE

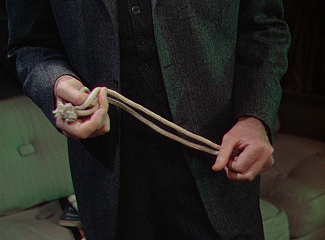

Synopsis : Brandon Shaw et Philip Morgan sont deux étudiants. Un soir, dans leur appartement de New York, ils étranglent un de leurs camarades, David, avec un bout de corde. Ils ont accompli ce meurtre pour mettre en pratique la théorie nietzschéenne de leur professeur Rupert Cadell, qui reconnait aux êtres supérieurs le droit de tuer les êtres inférieurs. Puis, comble du cynisme, ils préparent un diner auquel sont conviés le soir même, sur le lieu du crime, la famille de la victime, sa petite amie ainsi que Rupert Cadell. Ce dernier observe le comportement étrange des jeunes gens au cours de la soirée, et va peu à peu soupçonner l’impensable…

« Je ne sais pas vraiment pourquoi je me suis laissé entraîner dans ce truc de La corde. Je ne peux pas appeler cela autrement qu’un truc. »

Alfred Hitchcock (Entretiens avec François Truffaut)

On ne peut pas dire qu’Hitchcock était lui-même bien tendre avec La corde, et ce n’était pas la première fois que le maître posait un jugement sévère sur l’une de ses créations. Rien d’étonnant en soi, donc. Ce qui peut surprendre en revanche, c’est qu’une telle sévérité concerne exclusivement la dimension technique du projet, laquelle a joué pour beaucoup dans la réputation encore aujourd’hui très forte du film. Parce que celle-ci, certes assimilable à une expérimentation avant-gardiste autant qu’à un gadget conceptuel de plus (question de sensibilité, serait-on tenté de dire), s’inscrit dans la droite lignée du travail de recherche que le cinéaste s’est fait un devoir d’appliquer au 7ème Art tout au long de sa carrière. Hitchcock était déjà familier des concepts potentiellement théâtraux et placés au sein d’une unité scénique très réduite : cinq ans auparavant, il avait été jusqu’à filmer un suspense entier sur un simple canot de sauvetage avec Lifeboat. Ici, en adaptant la pièce éponyme de Patrick Hamilton, l’objectif était très simple : est-il possible de « filmer » une pièce de théâtre ?

NŒUDS DE MONTAGE

« Alfred Hitchcock : La pièce se déroulait dans le même temps que l’action. C’était continu, du lever de rideau jusqu’au rideau baissé. Je me suis alors demandé : comment est-ce que je peux filmer cela dans une démarche similaire ? La réponse, c’était évidemment que la technique du film serait également continue et que l’on ne ferait aucune interruption à l’intérieur d’une histoire qui commence à 19h30 et se termine à 21h15. Alors j’ai conçu cette idée un peu folle de tourner un film qui ne constituerait qu’un seul plan. A présent, quand j’y réfléchis, je me rends compte que c’était complètement idiot parce que je rompais avec toutes mes traditions et je reniais mes théories sur le morcellement du film et des possibilités du montage pour raconter visuellement une histoire. Cependant, j’ai tourné ce film à la façon dont il était monté d’avance : les mouvements de la caméra et ceux des acteurs reconstituaient exactement ma façon habituelle de découper, c’est-à-dire que je maintenais le principe du changement de proportion des images par rapport à l’importance émotionnelle des moments donnés […]

François Truffaut : Vous êtes sévère lorsque vous parlez de La corde comme d’une expérience stupide. Je crois que ce film représente quelque chose de très important dans une carrière : c’est la réalisation d’un rêve que tout metteur en scène doit caresser à un moment de sa vie, à savoir le rêve de vouloir lier les choses afin de n’obtenir qu’un seul mouvement […] »Extraits du livre Hitchcock-Truffaut

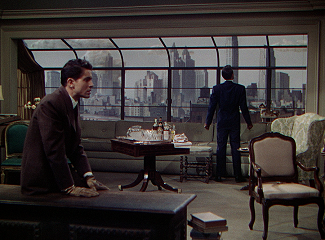

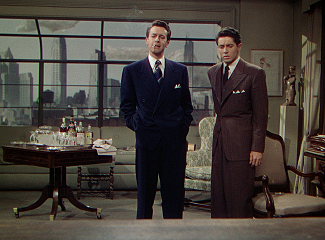

Truffaut n’avait clairement pas tort de défendre autant La corde. Car ce film fut, à bien des égards, une date importante pour la carrière d’Hitchcock : premier film sur lequel il serait également producteur (il venait tout juste de créer sa boîte de production), premier film tourné sur une pellicule couleur, et surtout gros challenge technique à relever. Le postulat de la pièce originale de Patrick Hamilton tient en une ligne : un soir d’été, dans un luxueux appartement de New York, deux riches étudiants, Brandon (John Dall) et Phillip (Farley Granger), étranglent leur camarade David avec une corde et dissimulent son cadavre dans un coffre, juste avant un cocktail où ils ont convié les propres parents de leur victime, la fiancée de celui-ci et leur ancien professeur d’université Rupert Cadell (James Stewart). Action simple en huis clos, d’une proximité très forte avec le format théâtral, réduite à une seule et unique pièce, et ce dans une unité de temps très réduite – environ quatre-vingt minutes. Le choix d’un crime révélé dès le premier plan hors générique induit déjà une règle basique du thriller hitchcockien : on a vu le crime, on connait le meurtrier, il ne reste qu’à guetter le moment où il se fera prendre au piège. Cette idée, qui sera d’ailleurs à nouveau exploitée dans Le crime était presque parfait, ne se focalise que sur une idée précise : le suspense définissable comme un fil rouge, tenu de l’entrée dans l’intrigue (un crime) jusqu’à son dénouement (une impasse qui finalise tous les enjeux). Le suspense vu comme un fil. Le suspense vu comme une corde. Une corde dont on n’arriverait même pas à distinguer les nœuds, du moins à la première vision.

A l’époque, le choix d’un plan-séquence unique n’était pas de l’ordre du réalisable : la durée fixe d’une bobine ne pouvant excéder dix minutes, Hitchcock se retrouva réduit à adopter la technique du ten minutes take, mais trouva la parade idéale en effectuant des raccords relativement discrets entre les dix plans-séquences afin de donner l’illusion d’un mouvement unique. Or, lorsque l’on revoit le film une seconde fois, on s’aperçoit bien que les raccords en question sont assez vicieux, tout en étant paradoxalement visibles comme le nez au milieu de la figure. Certes, le choix d’effectuer un fondu avec l’aide d’un acteur placé dos à la caméra – laquelle fonce dessus avant de s’en éloigner après un très court écran noir – est des plus grossiers en terme de montage. Mais comment expliquer le fait que l’autre moitié des raccords, intégrant des coupes franches tout à fait classiques, réussisse à passer inaperçue lors du premier visionnage ? En cela, Hitchcock tend à illustrer à sa manière l’effet Koulechov à propos de l’artificialité des lois du montage, le découpage technique restant d’une importance très minime pour le spectateur dès lors que l’implication de celui-ci au sein de l’action atteint son point culminant. N’est-ce pas un devoir que de tordre le cou aux lois établies ? Celui qui regarde pour la première fois le film (une simple corde) ne distinguera presque pas les raccords (les nœuds), si ceux-ci sont assez insignifiants en tant que tels et si le spectateur s’étrangle lui-même avec les lois du suspense criminel.

Liste des onze plans du film (les plans raccordés par des coupes franches sont indiqués en bleu, ceux raccordés par des fondus en rouge)

Plan n°1 – 1 min 02 – Plan d’ouverture sur une rue de New York => Fenêtre de l’appartement

Plan n°2 – 9 min 12 – Ouverture sur gros plan de Phillip étranglé => Dos de Brandon

Plan n°3 – 7 min 31 – Dos de Brandon => Gros plan sur Kenneth

Plan n°4 – 7 min 01 – Regard vers Janet => Dos de Kenneth

Plan n°5 – 6 min 51 – Dos de Kenneth => Gros plan sur Phillip

Plan n°6 – 9 min 32 – Gros plan sur Rupert => Dos de Brandon

Plan n°7 – 7 min 19 – Dos de Brandon => Plan sur Rupert et Phillip qui regardent Mrs Wilson

Plan n°8 – 7 min 20 – Plan sur Mrs Wilson => Dos de Brandon

Plan n°9 – 9 min 44 – Dos de Brandon => Gros plan sur la poche de Brandon

Plan n°10 – 4 min 26 – Gros plan sur Rupert qui regarde la poche de Brandon => Couvercle ouvert du coffre

Plan n°11 – 5 min 54 – Couvercle ouvert du coffre => Fin du film

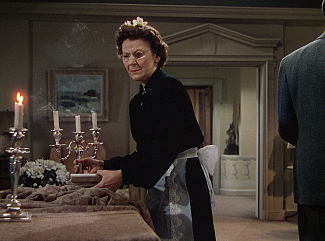

Outre cette curieuse science du montage qui s’exerce à mi-chemin entre l’exercice d’illusionniste (à moitié réussi) et l’expérimentation théorique (totalement aboutie), La corde est là encore une démonstration éblouissante du génie de Hitchcock pour susciter la tension au travers de la pure maîtrise du cadre. Sur la durée sans coupes apparentes établie par le film, la tension réside ici autant dans la tension naissant des échanges entre les acteurs (on imagine qu’une caméra ayant à serpenter entre les acteurs dans un décor sans cesse modifié a dû rendre le tournage difficile) qu’au travers d’un jeu pointilleux sur la topographie. Le coffre contenant le cadavre, transformé en table de buffet au cours de la soirée, devient surtout l’épicentre d’une mise en scène jouant dès que possible sur les amorces. A titre d’exemple, le plan fixe sur Mrs Wilson en train de débarrasser la nappe sur le coffre (va-t-elle finir par l’ouvrir ?) au gré de ses allées et venues vers la cuisine, et ce tandis que les personnages discutent hors champ, constitue un climax de premier choix. Mais le choix du plan-séquence prend aussi bon nombre de libertés avec le dispositif théâtral, comme le montre l’un des derniers instants du film où le professeur tente de reconstituer le crime dans l’appartement : dès cet instant, la caméra se détache des acteurs, bascule sans crier gare en vue subjective, et lorgne sur les différents recoins de l’appartement au fur et à mesure que les suspicions sont élaborées en voix off. Sans parler de cette focalisation nette sur les éléments sonores du décor : lorsque l’un des deux élèves se voit interrogé par son professeur alors qu’il joue un doux morceau de piano, les suspicions de ce dernier l’amènent à déséquilibrer ses gammes, laissant ainsi aux accélérations/décélérations de mélodie le soin de décupler l’état de panique, chez lui comme chez le spectateur. Et comme toujours chez Hitchcock, un élément anodin mais pourtant totalement logique sera la clé qui fera basculer la suspicion vers la certitude – ici un simple chapeau laissé maladroitement dans un vestiaire.

NŒUDS DE DEVIANCE

Si la corde est ici autant l’arme du crime que le film lui-même, elle n’en reste pas moins un accessoire aux multiples connotations symboliques. Ce n’est un secret pour personne : La corde est encore aujourd’hui considéré comme l’un des premiers films à aborder l’homosexualité, surtout à une époque où ce mot désignait encore une sexualité jugée « anormale ». Toutefois, est-ce pour autant le sujet du film ? Clairement non, vu que le mot n’est jamais prononcé, que les sous-entendus s’accumulent (Brandon aurait-il voulu tuer David parce qu’il s’agissait du fiancé de son ex-petite amie ?) et que les expressions trop connotées dans la pièce de Patrick Hamilton ont été supprimées pour des raisons de censure. Il ne reste alors qu’une suite de rapports de domination extrêmement troublants (on sent que Phillip est un peu l’esclave consenti d’un Brandon trop imbu de lui-même), épiçant ici et là un récit avant tout inspiré d’une affaire réelle : la fameuse affaire Loeb-Leopold, centrée sur un meurtre « parfait » commis par deux étudiants en droit désireux de prouver leur supériorité. Un David éliminé par deux hommes qui se prétendent Goliath, en somme.

Le cynisme incroyablement dérangeant qui jauge tous les rapports humains contenus dans La corde a de quoi glacer le sang, surtout dans cette peinture corrosive d’une classe sociale aisée qui s’enfonce de plein fouet dans la déviance. Fascinés par les théories nietzschéennes de leur professeur sur le droit des « êtres supérieurs » à supprimer ceux qu’ils considèrent « inférieurs » parce qu’inutiles à la société, Brandon et Phillip se sont contentés de mettre la théorie en application tout en la déformant à leur façon (« Il n’existe qu’un seul crime, celui d’errer. La faiblesse est une erreur – Parce que c’est humain ? – Parce que c’est ordinaire »). Ce que juge Hitchcock en bon moraliste – mais pas moralisateur – n’est pas tellement une sorte de morale individuelle et élitiste visant à légitimer le rapport de force imposé par une classe sociale dominante. C’est surtout l’existence même de cette échelle de classes sociales que le cinéaste porte ici en horreur, surtout quand l’intellectuel n’est même plus capable de considérer ce qu’il pense et ce qu’il dit avec le même sérieux que s’il s’agissait d’actes accomplis (« Tu choisis tes mots davantage pour le son que pour le sens »).

La fascination/répulsion d’Hitchcock pour les pulsions secrètes et criminelles de l’homme trouve ici un terrain d’activité d’autant plus idéal que le cynisme hallucinant de Brandon fait souvent miroir à son propre travail de cinéaste. En effet, le simple fait d’entendre Brandon justifier son geste en disant que « tuer peut provoquer autant de joie que de créer » n’est pas sans rappeler le plaisir quasi masochiste que le cinéaste ressent lorsqu’il inflige des sueurs froides à son audience. Cela dit, il est impossible de s’identifier à qui que ce soit dans La corde, surtout parce que le professeur est le véritable coupable du meurtre, réduit dans un ultime plan à contempler les deux monstres qu’il a lui-même créés, et ce même s’il choisit en fin de compte de les dénoncer à la police – le triple coup de feu final aide à faire rentrer le monde réel dans ce théâtre de déviances. Du début à la fin, le choix du plan-séquence unique n’aura fait qu’accroître le malaise devant une mise en scène macabre qui aura excité Brandon (« La serrure n’est pas fermée à clé – Tant mieux, ce sera bien plus dangereux ») autant qu’elle aura rendu Phillip nerveux, et c’est cette dichotomie qui aura fini par causer leur perte tout au long de la soirée.

Pour autant, La corde cache aussi un humour redoutable derrière son propos sardonique. Hitchcock lui-même en est le premier sujet d’étude, d’abord pour sa malice à évoquer Cary Grant et Ingrid Bergman au détour d’une discussion cinéphile (clin d’œil ironique à son précédent film Les enchaînés, tourné en 1946), ensuite pour son traditionnel caméo : on le voit marcher dans le plan d’ouverture, et on aperçoit son profil en arrière-plan dans le huitième plan-séquence. En outre, l’humour vient surtout des dialogues à double sens dont l’impact naît de notre connaissance originelle du crime effectué. Au moment où Mrs Wilson remplit la nappe sur le coffre où est caché le cadavre, Brandon évoque une table digne de celles où l’on entassait les victimes des sacrifices (bien sûr, la servante ne saisit pas l’ironie). De son côté, l’une des invités, Mme Atwater (Constance Collier), s’en donne à cœur joie dans les considérations psychanalytiques lors des discussions avec Brandon (ce dernier lui dira : « L’enfance est le temps des bizarreries ») ou Phillip (« Ces mains vous rendront célèbres », lui dit-elle), et même d’autres phrases choc sur l’art primitif ou la strangulation de poulet viennent épicer les échanges sans qu’elles ne soient forcément sorties de la bouche des deux assassins. Ces deux assassins, parlons-en, surtout du jeu de leurs acteurs John Dall et Farley Granger, pour le coup outrancièrement théâtral qui les pousse à surjouer respectivement l’excitation et l’inquiétude comme des sagouins, face à un James Stewart régulier et sobre, qui extériorise son humour morbide tout en intériorisant le plus possible sa pensée cynique. Et n’oublions pas le plan culte qui fait rire jaune : Brandon marchant avec frime vers la cuisine, en faisant tournoyer l’arme du crime (« un simple morceau de corde ») dans ses mains, jusqu’à un cadrage fixe sur la porte battante de la cuisine qui révèle, entre deux battements, le tueur en train de glisser la corde dans un tiroir avec un grand sourire. Délices du cynisme le plus total.

En soi, il n’est pas si facile de défendre un film ayant fait de l’artificialité le cœur de son processus de construction scénique autant que sa principale cible au sein d’un scénario plus malsain qu’il n’en donnait l’air. Mais même si l’on peut comprendre l’amertume d’un Hitchcock vis-à-vis de La corde, il n’en reste pas moins que son film n’a pas pris une seule ride, qu’il se revoit toujours avec un plaisir non dissimulé, et que son énorme défi technique, jugé réussi ou raté selon les tempéraments, n’aura en tout cas pas été vain. Tant de cinéastes se seront depuis attachés à pousser ce concept vers de nouvelles limites, en particulier Alexander Sokourov avec L’arche russe, cette fois-ci un véritable plan-séquence unique et non truqué revisitant toute l’histoire de la Russie en 1h30, et désormais Alejandro Gonzalez Iñarritu avec le génial Birdman, qui n’a récemment pas hésité à pousser une gueulante face à l’obsession de la presse américaine à comparer son film avec La corde (dont il est un fervent détracteur). Le pari en valait clairement la peine : Iñarritu a réussi à dépasser le maître, surtout dans l’art de manipuler et de redéfinir à loisir les règles du montage au sein d’un processus divertissant et éminemment ludique. Nous y reviendrons…

« Je considère La corde comme un très mauvais film. Je ne l’aime pas du tout. C’est l’un des plus mauvais Hitchcock, totalement médiocre. Certes, il a tourné son film avec l’intention d’en faire un seul plan, mais ça n’a pas marché. Parce que le film n’est tout simplement pas bon. Cela n’a rien à voir avec la technique. Le film est mauvais, c’est tout. »

Alejandro Gonzalez Iñarritu (Time Magazine, 14 octobre 2014)