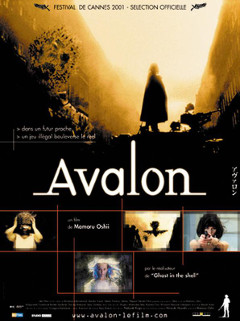

REALISATION : Mamoru Oshii

PRODUCTION : Des Films, StudioCanal, Miramax Films, Bandai Visual Co. Ltd., Media factory, Herald Film Company, Dentsu

AVEC : Malgorzata Foremniak, Wladyslaw Kowalski, Jerzy Gudejko, Dariusz Biskupski, Bartlomiej Swiderski…

SCENARIO : Kazunori Itô

PHOTOGRAPHIE : Grzegorz Kedzierski

MONTAGE : Hiroshi Okuda

BANDE ORIGINALE : Kenji Kawai

ORIGINE : Japon, Pologne

GENRE : Science-fiction

DATE DE SORTIE : 27 mars 2002

DUREE : 1h46

BANDE-ANNONCE

Synopsis : Dans une ville fictive d’Europe centrale, Ash est une accro de jeux vidéo et de réalité virtuelle. Solitaire, le seul compagnon qu’on lui connaisse est son chien. Elle était membre du groupe Wizard, constitué de véritables aficionados d’un jeu de guerre illégal nommé « Avalon », en référence à l’île légendaire où reposent les âmes des héros. Mais depuis que la bande s’est dissoute, Ash joue seule. Un jour, elle apprend que son ancien amant, Murphy, est devenu un « non-revenu » à force de s’être aventuré trop loin dans le jeu. Celle-ci décide alors de refaire le chemin qu’il a pris en jouant dans une zone interdite baptisée « Spécial A ». Pour y parvenir, elle doit suivre l’Ombre, une mystérieuse petite fille aux yeux tristes…

« La beauté et le style de ce chef-d’oeuvre dépassent tous les films de science-fiction réalisés jusqu’à ce jour […] Pour moi, c’est le film de science-fiction le plus beau, le plus artistiquement abouti et le plus élégant. »

James Cameron

Où en est le cinéma ? Où sont réellement ses limites ? Vers quels horizons peut-il encore s’aventurer ? Peu de films osent aujourd’hui remettre ce genre de questions sur le papier. C’est peut-être parce qu’aujourd’hui, et sans doute plus encore qu’autrefois, il existe deux façons très distinctes d’aimer le cinéma. D’un côté, on peut apprécier le 7ème Art comme on raffole d’une fabrication originale, et dévorer le résultat du début à la fin avec une joie évidente : il y a là un plaisir immédiat faisant de cette création un divertissement, un produit de l’instant qui, à terme, prend le risque de s’oublier assez vite, surtout quand de nouvelles créations arrivent derrière pour la supplanter. Et d’un autre côté, on peut adorer le cinéma pour rester dans le doute et l’incertitude, ne sachant pas alors ce que l’on déguste au premier abord, prenant le risque de s’aventurer dans l’inconnu et de réfléchir pendant un (très) long moment sur ce que la sensation déclenchée installe assez insidieusement dans notre esprit. Un souvenir, une image, un son : parfois, il n’en faut pas plus pour graver une trace dans l’esprit du cinéphile. Et, plus fort encore, ce genre de trouble, assimilable à une sorte de voyage intérieur, invite davantage à réfléchir sur le médium en question qu’à jouer la carte de la consommation compulsive. Au risque de s’y perdre…

En s’inscrivant totalement dans cette échelle de valeurs, Avalon intègre cette liste de films, aussi rares que magiques, qui osent défier le temps et les conventions. Avec, comme ce fut longtemps le cas, une exploration des nouveaux mondes (virtuels en l’occurrence) sans GPS ni mode d’emploi. Et surtout un rejet des théories établies sur le rapport avec le virtuel, ce qui n’a pas manqué d’entraîner une analogie entre le film et Matrix des frères Wachowski. Or, malgré l’exploration des mondes virtuels comme dénominateur commun, le rapport est faussé : si Matrix est une friandise, Avalon, lui, serait plutôt un psychotrope. Là où les Wachowski contournent la confusion réel/virtuel par un spectacle manichéen et explosif (rien de péjoratif là-dedans), Oshii épouse cette confusion pour y noyer le spectateur. Et la comparaison s’arrête là.

DEUS EX MACHINA

A l’occasion de la sortie Blu-Ray très récente du sublime Innocence (alias la suite inattendue de Ghost in the shell), on avait déjà pris le temps d’évoquer la patte de Mamoru Oshii, et surtout en quoi son style, croisement ambitieux de filmage contemplatif et de réflexion philosophique, déployait un éventail de références d’une rare richesse. Or, dans le cas d’Avalon, sorte de passerelle réalisée entre les deux Ghost in the shell, la meilleure manière d’appréhender l’œuvre réside moins dans la captation des références en question que dans le parcours personnel de son créateur. La raison est simple : lorsque l’on découvre la biographie de Mamoru Oshii, les passerelles avec le film s’enchaînent une par une sans discontinuer, donnant ainsi chair à son œuvre la plus personnelle…

Retour en arrière. Né en 1951 au Japon, le jeune Oshii échappe à la morosité du quotidien en découvrant le cinéma grâce à son père, lequel le gave de plusieurs genres de films (westerns, chambara, drames…) jusqu’à créer en lui une fascination absolue pour le pouvoir des images. C’est toutefois à la suite de la projection d’un film insurrectionnel en 1967 que le déclic s’amorce pour de bon : Oshii se rapproche alors des groupuscules étudiants nippons, se découvre une âme d’adolescent rebelle, perd sa place au lycée ainsi que dans le cœur de sa famille, et s’enferme alors dans une errance mécanique prompte à lui déchirer l’âme. Selon ses propres aveux, à cette époque, il passait des journées entières à tourner en rond sur une ligne de train de banlieue, rêvant alors de films, de chimères et de révolution. De là viendront sans doute les plans les plus évocateurs d’Avalon, dans lesquels le monde semble sur pause : tandis que l’héroïne prend le train chaque jour pour rejoindre son domicile, les passagers du train et les passants sur le bord de la voie restent immobiles, comme figés dès lors qu’il n’y a pas de tâche spécifique à accomplir.

La fascination d’Oshii pour les mouvements révolutionnaires s’inscrit également dans le contexte du film : de par les décors polonais où le film fut intégralement tourné et l’allure de futur postindustriel qu’il reflète en soi, l’univers architectural du film, atone et désincarné, évoquerait presque une sorte de régime totalitaire et dépourvu d’énergie interne (presque le Bloc communiste à l’époque du rideau de fer), où les gens se shootent aux wargames virtuels et illégaux pour mieux se forger une échappatoire et ainsi échapper à l’insoutenable tristesse de la vraie vie (entre solitude et soupes populaires, le film fait parfois froid dans le dos). Même les groupes (dont les fameux Wizards), qui peuplent ce jeu vidéo illégal afin de créer une émulation par l’entraide et le combat, désignent assez bien les insurgés nippons des années 60. Et que dire de cette assemblée de notables qui assistent au concert final, sinon qu’ils évoquent une cour de personnes bourgeoises et sans vie, en pleine inertie, enfermées dans une mélancolie reflétée par les paroles de la cantatrice ? Le propre parcours d’Oshii n’est donc en rien un détail favorisant l’analyse d’un film supposément abscons, il permet avant tout de cibler la sensibilité d’un artiste en même temps que la tonalité du film en question, celle-ci étant à mi-chemin entre la peinture pessimiste du futur et l’évasion optimiste au sein de nouveaux mondes. C’est justement là que le doute s’installe dans l’esprit du spectateur : sur le rapport entre réel et virtuel, où veut réellement en venir Oshii ? Pas de réponse figée, sinon celle que l’on se forge.

WORLD OF WARCRAFT

L’idée maîtresse du film réside dans l’existence d’un jeu vidéo qui, au-delà de sa dimension communautaire, présente un intérêt lucratif. Sorte de jeu de réalité virtuelle où se déroulent des missions guerrières de plus en plus difficiles, le jeu Avalon permet à ses joueurs d’accumuler des points leur permettant d’améliorer les capacités de leur avatar (différents types : guerrier, mage, prêtre, etc…), d’acquérir du nouveau matériel pour leurs futures missions, ou même de convertir carrément ces points en argent que touche le joueur dans le monde réel. A l’heure où les jeux de rôle en ligne de type MMORPG se multiplient sur la toile et encouragent les gamers à l’instauration d’un vrai rapport social par l’intermédiaire du cyberespace, le film d’Oshii pouvait déjà se faire à sa sortie en 2001 le vecteur visionnaire d’une nouvelle façon d’appréhender le médium vidéoludique. Il s’agit peut-être surtout du seul film à ce jour dont la fascination du cinéaste pour le jeu vidéo réside moins dans la dimension immersive de ce médium (explorée en général avec mépris et/ou vue comme un danger potentiel) que dans le décryptage de sa logique sociale. L’héroïne, Ash (Malgorzata Foremniak), y est une joueuse obstinée, vivant par et pour le jeu, mais qui s’isole dans l’individualisme depuis la scission mystérieuse de son ancien groupe (les Wizards). C’est à la fois son gagne-pain et son énergie interne, le reste de son quotidien se résumant à fumer devant son ordinateur ou à préparer des plats pour son chien. Mais pour atteindre les niveaux supérieurs du jeu, l’existence d’une équipe aide à franchir les obstacles. D’autant que, pour les joueurs les plus expérimentés, la récompense réside autant dans l’accumulation d’un gros nombre de points que dans l’accès à un nouveau statut (le joueur devient alors un « Bishop »).

L’objet de la quête finale, lui, reste un mystère que chacun peuplera selon son propre schéma interne. Ainsi donc, à travers cette fameuse théorie (essentielle !) selon laquelle les différentes formes d’art (cinéma, littérature, peinture, jeu vidéo…) ont en commun l’idée d’une exploration subjective et collective menant à un enrichissement personnel, on ne met pas très longtemps à voir dans le concept du jeu Avalon un élargissement parfait de ce parti pris : dans le film, des joueurs qui s’entraident pour résoudre une quête précise qui leur est propre à chacun, et en dehors du film, des spectateurs qui partagent leurs hypothèses sur le film pour mieux cerner le rapport entre réel et virtuel.

Je crois que l’expérience de la réalité et celle de la fiction peuvent se rejoindre. Si en lisant un roman, vous tombez amoureux d’un personnage de fille, je crois que c’est le même sentiment que d’aimer quelqu’un dans la réalité. Pour moi, l’expérience du monde réel et l’expérience ressentie à travers un livre, un film ou un jeu vidéo ont tout à fait la même valeur.

Mamoru Oshii

La structure scénaristique du film reflète en tant que telle une progression narrative digne de celle d’un jeu vidéo, avec décors à investir, niveaux à parcourir, boss à vaincre et missions à accomplir. Mais le scénario écrit par Kazunori Itô (à qui l’on devait déjà le fabuleux script de Ghost in the shell) dépasse clairement le cadre de l’exploration pure et dure, avec les conventions classiques du récit (début, milieu, fin) et les dialogues surabondants (ici à la fois limités et anecdotiques), pour épouser celui de l’imprégnation intime, donnant au scénario l’allure d’un vaste labyrinthe narratif, où une entrée mène à une multitude de sorties. C’est là encore le principe d’une expérience en terre inconnue, où le pouvoir du cinéma rejoint le plaisir ludique d’un jeu vidéo : une suite d’actions et d’environnements qui, juxtaposés les uns aux autres grâce au montage, amènent autant le public vers la satisfaction d’avoir atteint un absolu (objectif, émotion, etc…) que vers un nouveau stade de conscience. Oshii ne s’est jamais caché que l’un des fondements de son cinéma est de briser littéralement la notion de « frontière » au sein d’une œuvre de fiction, et surtout, d’activer la remise en question des théories toutes faites. Sa fascination pour la question du virtuel est donc ici renforcée par l’idée que l’enrichissement du réel s’effectue toujours par le biais de la fiction et de l’imaginaire, et que, dans le fond, la quête vitale de tout être humain réside dans l’accès à l’épanouissement personnel (le fameux « nirvana », selon les philosophies hindouïstes).

Du coup, en considérant l’intrigue d’Avalon comme un éclatement des barrières rassurantes au profit d’un brouillage permanent sur ce que voit ou croit le spectateur, le film d’Oshii dévoile une portée ludique hors du commun qui passe avant tout par l’abstraction des enjeux explorés et des univers visités. Libre à chacun de considérer vers quoi peut mener la détermination d’Ash à atteindre la fameuse classe « Special A » : quête d’un individu réel qui souhaite devenir pleinement virtuel, abandon du joueur vers l’autodestruction de son enveloppe charnelle, fusion viscérale entre l’homme et la technologie, désir inavoué d’accroître sa popularité ou de booster l’accélérateur social, simple recherche de l’être aimé aujourd’hui disparu dans les limbes du virtuel, etc… Les hypothèses sont sans doute aussi nombreuses que le nombre de connections nerveuses qui résident dans un cerveau humain. Fort heureusement, pour éviter l’éparpillement du propos, Oshii et son scénariste ont trouvé l’astuce suprême : inscrire leur intrigue dans un contexte mythologique.

LA QUETE DU GRAAL

Comme son titre et son synopsis l’indiquent sans aucune ambiguïté, Avalon emprunte une large partie de ses figures narratives à la légende du roi Arthur. Selon cette légende, l’île d’Avalon est le lieu où les Neuf Sœurs emmènent le roi Arthur après sa blessure lors de la bataille de Camlann, mais constitue aussi, d’après certaines interprétations, une sorte de pays des morts : l’analogie avec le joueur qui s’abandonne à son désir de finir le jeu au risque de s’y perdre n’est donc pas fortuite. Reste que l’emprunt aux légendes arthuriennes se révèle plus prononcé sur l’univers du film : en effet, ici, le territoire urbain décrit par Oshii semble bel et bien livré à l’abandon, les terres sont tellement pauvres et dénuées de chair vivante que les joueurs (les chevaliers) se lancent dans la quête d’un absolu (le Graal, coupe christique) dont les vertus miraculeuses suffiraient à rendre le quotidien meilleur. On l’évoquait précédemment, atteindre le niveau caché nommé « Special A » permet, selon la légende, d’obtenir un gigantesque nombre de points. Or, au fur et à mesure que le film avance, on devine vite que l’obsession du joueur à quérir cet « objet sacré » ne mène à rien, si ce n’est à l’individualisme, la perte des notions, la perversion des idéaux et, surtout, la mort : tous ceux qui ont tenté d’atteindre cette zone cachée ne sont jamais revenus du jeu et sont réduits pour toujours à peupler un lit d’hôpital à l’état de légume. Ash y voit là un signe : son ancien compagnon Murphy (Jerzy Gudejko) est lui-même devenu un « non-revenu » après avoir tenté d’accéder à ce niveau.

C’est ici qu’il faut chercher la clé secrète du film : l’objet de la quête importe moins que la quête elle-même. Et ce parti pris, reflétant en soi l’objectif de tout gamer cherchant un sens à son parcours personnel, suffit en tant que tel à rendre Avalon infiniment plus riche qu’il n’aurait pu l’être à la base, faisant ainsi lorgner le film autant du côté de l’enquête sur les crises identitaires que du côté d’une exploration intime des frontières du réel. Le choix d’un personnage féminin participe aussi à l’universalité du propos : loin du typage forcé ou des stéréotypes du héros, le personnage d’Ash se révèle assez abstrait, éthéré, pour ne pas dire étrangement androgyne, comme une entité corporelle dont les barrières du sexe et de l’identité finiraient par s’évaporer. Une sorte de protagoniste mutant qui, en s’immergeant dans le mythe, acquiert une richesse insoupçonnée. Même le cadre de la Pologne, avec ces décors ténébreux, ces vestiges en ruine et son environnement urbain post-apocalyptique, évoque souvent un univers mythologique propre à une confrontation avec le passé : c’est autant le cas d’Ash que d’Oshii lui-même, tant le film comporte une part d’autobiographie, renvoie à tout un faisceau de films européens majeurs (le cinéma d’Andrzej Wajda y est autant convoqué que le Level Five de Chris Marker) et reflète la fascination du cinéaste pour les œuvres de science-fiction issues du bloc communiste (pour la petite histoire, la costumière du film est celle de Sur le globe d’argent, le célèbre film de SF tourné par Andrzej Zulawski en 1977). Ici, le mythe est autant un outil de compréhension du monde qu’un outil d’exploration des limites de ce monde. Libre au spectateur (comme au joueur) d’en faire l’expérience et de naviguer entre les figures qui le peuplent.

REEL & VIRTUEL : L’EXPERIENCE INTERDITE

L’un des détails qui peut surprendre lorsque l’on découvre le film pour la première fois frappera surtout ceux qui furent marqués par le travail précédent d’Oshii sur le film d’animation : pourquoi Avalon a-t-il été tourné en prises de vues directes, avec de vrais acteurs et de vrais décors ? Au vu de l’étourdissant travail de postproduction qui s’est succédé au tournage en Pologne, transformant ainsi le moindre plan tourné en une composition esthétique hors du commun, on peut clairement s’interroger. Oshii l’expliquait dans ses interviews lors de la sortie du film, considérant que le propos du film, résidant dans l’abolition des frontières séparant plusieurs univers (matériels et spirituels), impliquait des prises de vues réelles. Une logique en soi : a contrario des productions hollywoodiennes qui injectent du virtuel dans le réel, Oshii tente ici une approche inversée en brisant la distinction entre réel et virtuel d’un point de vue purement graphique. Ainsi donc, de par son esthétique sépia obtenue par ordinateur et une avalanche de bidouillages numériques dans chaque plan (dont les explosions captées en superlivemation et le floutage des mouvements dans les scènes de ralenti), l’univers du film n’est pas sans évoquer l’atmosphère du Stalker de Tarkovski, lequel utilisait également un traitement visuel assez similaire pour brouiller le rapport physique/métaphysique.

L’inconfort procuré dans un premier temps par ces choix artistiques laissent vite la place à un véritable trouble de la représentation, où le rétro et le high-tech semblent contaminés par le même genre d’artifice. Là encore, Oshii monte de plusieurs crans sur l’échelle du vertige sensoriel en conservant la même esthétique pour le jeu et le hors-jeu (comme si réel et virtuel étaient liés, voire interpénétrables), jusqu’à un dernier quart d’heure stupéfiant où la couleur et le filmage traditionnel reviennent d’un coup sec lorsque Ash atteint le niveau caché (appelée « classe réelle »). On pourrait clairement y voir la préférence d’Oshii pour un monde imaginaire qui, pour les joueurs qui s’y adonnent pleinement, semble plus vivant que le réel, ce qui rejoint la quête du joueur visant à se dépasser et à redéfinir le monde selon sa perception. Mais cette façon de créer un état second installant des simulacres au cœur du monde réel évite au film de n’être qu’un éloge bêta des jeux vidéos (le sujet n’est pas là). Bien au contraire : Avalon évoque l’importance de ce brouillage réel/virtuel dans la constitution de la psyché des joueurs, et à travers ce flou entre état de veille et état d’éveil, il redonne au virtuel une image que l’on croyait perdue, celle d’un miroir des fantasmes de l’esprit. Au cinéma, « animer » consiste à donner la vie et « filmer » se résume à emprisonner la vie sur pellicule. Oshii va plus loin en fusionnant animation et filmage réel, créant ainsi un vaste réservoir d’illusions, plus ou moins évidentes, dont celles qui sont animées peuvent représenter la réalité.

L’une de ces illusions s’incarne d’ailleurs à merveille dans la scène centrale du film, entièrement musicale et vierge de tout dialogue (une habitude chez Oshii), où Ash prépare étape par étape la pâtée pour son chien. Alors que l’on pourrait juger cette scène inutile et creuse, elle induit au contraire un trouble sur la réalité des actions et des gestes : chaque plan de cette scène a vite fait d’enflammer les sens, surtout tactiles (voir ce plan où Ash triture les grains de riz entre ses mains) et odorants (on a l’impression que les images « sentent » !), et traduit une émotion bien réelle à partir d’images pourtant trafiquées numériquement. Cela rejoint ce que l’on évoquait plus haut : à partir du moment où l’illusion est plus forte que le reste, elle peut suffire à constituer une forme de réalité. La figure du basset au regard triste, très fréquente chez Oshii (on en parlait déjà au sujet d’Innocence) et reflet évident de la solitude urbaine, peut également être vue ici comme le seul contact d’Ash avec le « réel », si l’on en juge par l’attachement qu’elle éprouve pour lui et le vide qui semble s’emparer d’elle à partir du moment où il disparait. Délices de l’incertitude, une fois encore.

Ce vertige sur les perceptions et l’abolition des frontières (où s’arrête le réel ? où commence le jeu ?) a beau atteindre un degré extrêmement élevé dans la dernière demi-heure du film (l’ultime plan reste un mystère à part entière), Oshii ne perd en rien l’attention du spectateur, et ce par un montage privilégiant de bout en bout une approche mélancolique et musicale du sujet. De la même manière qu’une image ou un son peuvent suffire à geler l’âme de l’auditoire, chaque plan du film a été élaboré comme une tentative d’amener ce dernier vers un état extrême de sidération et d’émerveillement, ce qui représente encore et toujours le Graal de tout cinéphile. Pour ce faire, l’inoubliable partition musicale de Kenji Kawai joue de la mixité entre l’art symphonique et la composition électronique, allant même jusqu’à incarner par la bande-son une certaine idée de ce que serait la communication des âmes (il n’y a qu’à écouter le concert final). Ce traitement sensoriel et musical du montage, associé à un travail similaire sur l’image et l’esthétique du film, donnent aussi l’impression de voir un film où le temps s’écoule comme une feuille sur un ruisseau : en douceur, de façon presque imperceptible, avec une croyance absolue dans l’idée qu’un mouvement, aussi discret soit-il, peut suffire à marquer la rétine. Le rythme du film, volontairement lent et contemplatif, ne doit donc surtout pas être perçu comme un obstacle à franchir : c’est au contraire une nécessité apaisante, propice à l’émerveillement le plus total.

De la même manière que des cinéastes fondamentaux comme Hitchcock, Kubrick ou Miyazaki ont su transgresser les limites du genre qu’ils abordaient pour le véroler de l’intérieur et susciter la sidération chez des générations entières de cinéphiles, Mamoru Oshii aura su briser avec ce seul film (hélas encore un peu trop méconnu) toutes les conventions du cinéma de science-fiction. Une audace qu’il aura hélas considérablement perdu par la suite : à l’exception d’Innocence, la continuité de sa filmo sera ensuite marquée par des tentatives bancales, égarées entre le ressassement de thématiques déjà explorées (Sky Crawlers) et l’anéantissement de concepts géniaux (surtout Assault Girls, sorte de dérivé grotesque d’Avalon). Mais dans tous les cas, son style n’aura pas varié d’un iota : un artiste cérébral qui vomit la gratuité comme la facilité, qui tente l’expérimentation au risque de se planter parfois, et qui, plus que tout, tente d’optimiser la fusion entre réflexion et spectacle. Les meilleurs films du cinéaste (et celui-là plus qu’aucun autre) n’obéissent qu’à une seule règle : pour le spectateur, le film doit commencer précisément là où il s’achève. Bienvenue à Avalon.

2 Comments

Je tiens quand même à relever, ce qui est absent de cette critique, que cet Avalon de Oshii Mamoru s’inspire manifestement très fortement du Stalker de Tarkovski – jusque dans le procédé des images sépia hors- zone et de la couleur pour l’intérieur de la zone, ici inversé entre l’univers virtuel (sépia) et réel (couleur), quoique confus.

Bonjour ced350.

Vous avez mal lu la critique, car j’y fais mention de la connexion graphique en effet très évidente avec le film de Tarkovski : « de par son esthétique sépia obtenue par ordinateur et une avalanche de bidouillages numériques dans chaque plan (dont les explosions captées en superlivemation et le floutage des mouvements dans les scènes de ralenti), l’univers du film n’est pas sans évoquer l’atmosphère du Stalker de Tarkovski, lequel utilisait également un traitement visuel assez similaire pour brouiller le rapport physique/métaphysique. »