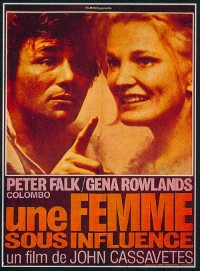

Une difficulté se pose alors, l’une de celles que Cassavetes l’indépendant connaît bien : l’histoire n’inspire confiance à personne. Le voilà donc contraint une nouvelle fois d’hypothéquer, d’emprunter à des amis. Par chance, l’un d’entre ceux-ci s’appelle Peter Falk, alors déjà célèbre en Colombo et qui, impressionné par le script, investit un demi-million de dollars dans le film et accepte le rôle de Nick, le mari de l’héroïne. Pour l’équipe technique, le cinéaste, alors « résident » de l’American Film Institute, ose faire appel à quelques-uns de ses élèves. Pour le casting, sa propre mère ainsi que celle de Rowlands répondent présentes, de même que les enfants Nick (futur cinéaste) et Xan Cassavetes ainsi que Matthew Cassel, fils de l’acteur et ami Seymour Cassel et filleul de Cassavetes. Celui-ci voit dans le New York Film Festival une rampe de lancement idéal pour son film, qui lui permettrait peut-être de trouver des distributeurs. Là encore, personne n’en veut. Il faudra, pour changer la donne, qu’un certain jeune cinéaste du nom de Martin Scorsese menace de ne pas y présenter Mean Streets si Une Femme sous Influence n’était pas sélectionné lui aussi (source) ! Et c’est avec Falk que le réalisateur entreprendra seul la « distribution » du film après le festival, proposant directement à des exploitants et à des écoles de cinéma de venir le leur montrer et échanger avec le public, sans passer par les intermédiaires financiers traditionnels qui, de toute manière, ne voulaient pas de son dernier rejeton. Il relève dès lors du quasi-exploit que celui-ci ait décroché deux nominations aux Oscars, pour la meilleure réalisation et bien entendu la meilleure actrice (c’est néanmoins Ellen Burstyn qui l’emporte pour Alice n’est plus ici de Scorsese, encore lui). On demeure bouche bée face à l’accomplissement de ce cinéma farouchement indépendant, fait en marge du système et qui pourtant parvenait à venir imposer sa radicalité dans l’arène des productions plus mainstream…

DES CORPS AGITÉS, ICI ET MAINTENANT

Les difficultés financières que rencontrait Cassavetes constituaient malgré tout un moteur pour ses films, comme il l’expliquait volontiers dans un documentaire indispensable sur le tournage de Husbands : le sentiment d’urgence et de précarité qu’elles pouvaient susciter impactaient sur la tension du tournage, contraignaient à une équipe relativement restreinte et une pression du cinéaste exercée sur ses interprètes. La conscience du spectateur que l’expérience émotionnelle qui lui est donnée à voir était vécue par ceux qui l’incarnent de manière bien plus intense que sur la grande majorité des tournages suffit à en décupler encore la portée. On parlait des méthodes parfois extrêmes de Cassavetes sur le tournage de Husbands, où il poussait par exemple une figurante jusqu’aux larmes en lui faisant croire qu’elle répétait une scène alors que la caméra enregistrait précisément ce moment où elle craquait. Ici, le résultat dévoile ce même genre de performances à fleur de peau, d’une véracité incroyable, sans que l’on sache à quel point celle-ci demeure le résultat d’un artifice du jeu ou tient à un pur état émotionnel des acteurs, Gena Rowlands en tête. Les séquences des films du cinéaste s’étirent sous nos yeux comme de longues plages émotionnelles dont celui-ci semble vouloir épuiser le contenu dramatique en même temps que les corps en présence s’essoufflent à vue d’œil. Dans cet effort manifeste, la différence entre le personnage et son interprète n’a presque plus d’importance : c’est la performance physique qui en a. Rowlands incarne donc ici Mabel, une mère de famille quadragénaire, vivant dans un quartier pavillonnaire de Los Angeles avec Nick (Peter Falk), qui travaille sur des chantiers, et leurs trois enfants. Impulsive et sans inhibition, elle est aussi fragile psychologiquement. On ne la quittera presque pas pendant 90min qui suivent 24h au cours desquelles, de petits riens en dérèglements spectaculaires, l’héroïne perdra pied.

Il est d’autant plus difficile de discerner l’artifice du jeu d’actrice que Gena/Mabel est presque constamment à l’écran au cours de cette première grande partie. C’est là le plus important : qu’elle soit l’actrice en train de s’abandonner ou le personnage en proie à une déchéance inhabituelle, elle est là, ici et maintenant. Et comme dans tout film de Cassavetes, c’est précisément cette lourdeur des corps de ses personnages perdus en eux-mêmes qui compte plus que tout le reste, qui se fait le support – plus tangible que dans aucun autre cinéma – de l’expérience émotionnelle. Parce que la mise en scène n’est définie que dans son rapport à ces corps – avec une importance cruciale de l’échelle des cadrages à laquelle on reviendra, l’évolution émotionnelle des personnages, délimitée dans le temps pour gagner en intensité, est donnée à vivre en son propre corps au spectateur. Chez Cassavetes, aucune contemplation. Les personnages d’Une Femme sous Influence (mais cela vaut pour tous les films du réalisateur de Faces à Opening Night, 1978) sont à la fois d’apparence commune et bigger-than-life : leur amour et leur rage, leurs moments de colère et de tendresse ont quelque chose d’inexplicablement excessif. Il se pourrait que cette appréhension particulière des personnages des films du cinéaste ne tienne qu’à une gestion unique du temps : Cassavetes est collé à ses protagonistes dans des séquences si longues, douloureuses et dérangeantes que ceux-ci en deviennent à la fois familiers et terribles, peut-être trop proches de nous, peut-être trop « spéciaux », en tout cas hautement fascinants. C’est le projet unique de ce cinéma-là : nous faire approcher les corps des êtres – et d’une certaine manière la psyché que ceux-ci renferment – si près qu’ils nous dépassent, qu’ils redeviennent flous alors qu’on croirait pouvoir les distinguer nettement, un peu comme un point sur un mur qui, si l’on s’en approchait trop, ne pourrait être vu qu’en louchant, donc de manière trouble.

LE VISAGE COMME ÉVÈNEMENT

Dès lors, un espace est privilégié et déborde même du cadre à force d’être approché à ce point : le visage devient évènement. Il devient, disons, l’espace au sein duquel l’évolution émotionnelle de Mabel est la plus directement appréhendable. Les cadres dits « physiques » de Cassavetes s’opposent à ceux dits « géométriques », qui définissent fermement une portion d’espace, une portion de monde dans laquelle pénètrent et que quittent des corps. Ici, le cadrage est la plupart du temps soumis à l’acteur/personnage, à ses mouvements incontrôlés, à son comportement impulsif. Il s’en trouve, parfois, approximatif, fatalement. Mais qu’importe : la restitution des émotions est ce qui doit l’emporter sur tout le reste. On n’a que faire, dès lors, d’une mise au point qui se fait attendre quelques secondes (c’est d’ailleurs rare, preuve de l’excellence d’Al Ruban, fidèle chef opérateur depuis Faces) ou de quelques instants plongés dans un noir quasi-complet (un passage où Nick prend Mabel à part et lui parle dans la cage d’escaliers, vers la fin : on ne distingue alors qu’à peine les contours des visages). Comme l’expliquait Vincent Amiel dans les pages qu’il consacrait au cinéaste dans son ouvrage Le corps au cinéma (PUF, 1998), les moments de proximité affective des personnages ne sauraient être saisis qu’en gros plan. Comme pour dire qu’un cadrage parfaitement réglé, de ceux que les canons hollywoodiens ont établis, n’est pas vraiment à même de capter la passion d’un baiser ou la force d’une étreinte. Il faut, chez Cassavetes, que le visage déborde le cadre dans de pareils moments, que les élans des personnages soient si forts que le cadrage, alors forcément approximatif, signale que le cinéma n’est pas à même de les restituer tout à fait, ou alors simplement par fragments de l’espace – ici, par fragment des visages et à fortiori des corps (voir image ci-dessus).

Dans le cas de Mabel, son visage, traversé par des mimiques ou expressions « bizarres », et son corps, agité de gestes sans conscience, sont en un tel état de rupture avec les normes conventionnelles du maintien et de la bienséance que son état dépasse et supplante à lui seul les enjeux narratifs. Le film devient une sorte de jeu d’observation. A mesure que l’on saisit, avec le premier coup de colère de Nick, que « l’étrangeté » de Mabel peut vite aboutir à une implosion de la cellule familiale, une sorte de suspense se met en place, qui tiendrait uniquement au visage et au corps de l’héroïne. On redoute la moindre grimace, le moindre rictus, qui pourrait alarmer son entourage plus que de raison. Non seulement le montage entretient un sentiment perpétuel d’instabilité en privilégiant les changements d’axes, mais le plan – morceau de film le plus basique – devient à lui seul une unité qui semble ne pas s’intégrer dans une histoire plus grande et s’impose comme un petit spectacle presque auto-suffisant des mouvements qui agitent Mabel ou des déformations de ses traits. Au sein d’un même plan, ces mouvements et déformations disent déjà quelque chose de parfois très dense sur la complexité de l’état psychologique de l’héroïne, que l’on croit voir changer à chaque seconde. Les liens entre les scènes deviennent, dès lors, plus difficilement perceptibles à mesure que l’environnement spatial du personnage est éludé au profit de la proximité à son seul corps. On sait que, chez Cassavetes, le tournage des séquences est parfois très spontané, n’a pas tout à fait de début et de fin déterminés (pour Faces, il avait tourné pas moins de dix-sept heures de film !). Le rôle du montage est alors crucial : venir imprimer à l’enchaînement de ces longues séquences une vraie cohérence. Il semble, tout simplement, que ce soit le corps lui-même qui dicte le découpage, qui signale, dans son essoufflement, la fin de la séquence, comme le suggère cette énumération utile par Jean-Luc Lacuve.

2H35 – 9 SÉQUENCES

La structure du film est des plus surprenantes, apparemment dictée par la seule évolution des corps, que l’on signale ici entre crochets lorsqu’elle paraît justifier le passage à la séquence suivante :

1) Tard le soir. Montage alterné entre Nick, qui ne peut pas rentrer, et Mabel écoutant de l’opéra qui attend son mari, de plus en plus saoule. Dès le coup de téléphone sur le chantier, la tension est palpable avec le rapprochement de la caméra sur Nick, inquiet d’entendre Mabel qui ne semble pas réagir au report de la soirée qu’ils avaient prévue ensemble. Une musique de piano introduit la séquence suivante.

2) Mabel se sent maintenant seule, elle sort dans un bar et ramène un homme à la maison. [Fin de la séquence avec l’homme qui tente de l’embrasser et Mabel qui, ivre, tente de se débattre]

3) Cinq heures du matin. Mabel se réveille. L’homme s’en va.

4) Sept heures du matin. Mabel s’est douchée et s’inquiète de ses enfants, Nick revient avec les ouvriers et Mabel leur prépare un plat de spaghetti. Le couple se dispute et se réconcilie en rangeant la maison et en se mettant au lit sur une musique d’opéra. [Fin de la séquence par épuisement]

5) Neuf heures du matin. Les enfants et la grand-mère passent à la maison. Le chemin de l’école permet dispute et réconciliation. Mabel ne se recouche pas auprès de son mari, elle se lève et dit se languir déjà du retour des enfants de l’école. [Fin de la séquence avec Mabel debout et tendue, qui annonce la suivante, un peu plus borderline encore]

6) Quatre heures de l’après-midi. Mabel attend le bus et insulte les passantes, son fils aîné lui dit qu’elle est intelligente, jolie et nerveuse. Alors qu’arrivent les enfants Jensen avec leur père, Nick s’inquiète au téléphone. Le père Jensen récupère ses enfants. Nick et sa mère arrivent, surprenne la fillette nue. Nick gifle sa femme, se bat avec Jensen, appelle le docteur et dit à sa femme qu’elle va être enfermée. Mabel donne à son mari cinq arguments pour qu’il ne le fasse pas : l’amour, l’amitié, le confort, une bonne mère, « je t’appartiens mais perd pied ». [Fin de la séquence par épuisement, avec Mabel qui tombe dans les bras de son mari]

Il s’est passé 24 heures (1h30 de métrage sur 2h35) depuis le début du film. Les deux séquences suivantes ont lieu après l’internement de Mabel et sans elle.

7) Début d’après-midi. Nick est sur son chantier.

8) Nick vient chercher ses enfants à l’école pour les amener à la mer. Sur le chemin du retour, il leur fait boire un peu de bière. [Fin de la séquence par épuisement des gamins, qui se couchent après avoir gouté à l’alcool précocement]

9) Retour de Mabel après six mois de repos. L’accueil de la famille trop lourd et comme chargé de reproches est bien près de conduire au drame mais le couple reforme une intimité idyllique et centrale basée sur un amour qui n’appartient qu’à eux. Nick ferme le rideau sur leur couple retrouvé, simplement. [Fin du film avec le couple qui… se met au lit !]

RÉFÉRENTIEL SOCIAL

Au vu de cette proximité à un corps en bute aux normes du maintien et de cette correspondance du rythme du film à son épuisement, il s’agit tout de même, pour Cassavetes, de remettre à intervalles suffisamment réguliers le visage et le corps de Mabel en perspective avec l’espace alentour. Sa simple dialectique de resserrements et d’élargissements du cadre suffit à ne laisser planer aucun doute quant au drame à venir. L’évolution de notre regard est constante : parce que ses sourires à vous fendre le cœur ou ses grimaces sont saisis en plans rapprochés, on en vient à s’attacher tant bien que mal à l’héroïne, voire même à s’habituer à son « étrangeté » à force de proximité avec elle ; et voilà qu’un plan large ou l’intervention d’un autre personnage vient nous réimposer un référentiel par rapport auquel son « dérèglement » saute soudain aux yeux, ne serait-ce que par l’opposition sans appel entre la raideur des corps que rencontre le sien, trop libre, sans entrave aucune.

Un cadrage rapproché pour nous faire partager l’abandon de Mabel à un jeu enfantin…

…avant qu’un cadrage plus large ne vienne rappeler la présence d’un observateur de son « étrangeté » : le père d’enfants invités au goûter organisé par Mabel

Les corps, lorsqu’ils sont cadrés de la tête au pied, sont toujours suspects chez Cassavetes. Comme expliqué plus haut, l’authenticité d’un baiser passionné, d’un geste sans conscience ou plus largement d’un état émotionnel appelle généralement un plan rapproché pour pouvoir être restituée. Cadrés plus largement, les corps des personnages sont par définition inscrits dans leur environnement, montrés dans leurs interactions avec ce(ux) qui les entoure(nt) et donc souvent ramenés à leur statut social, à la loi des apparences, à une superficialité que le cinéaste condamne. Plus la caméra s’attache de manière rapprochée et alerte à une figure qui traverse le champ, plus cela signale le fait que le personnage en question vive vraiment au sens où l’entend Cassavetes. Dans le cas central de Mabel, c’est donc une dialectique qui est mise en place quant à la manière dont elle est filmée. On a parlé des cadrages serrés, qui saisissent son émotivité. Un cadrage large signale toujours une situation dans laquelle elle est renvoyée à son statut social. Celui de femme au foyer esseulée dans la séquence d’ouverture où elle erre dans la pénombre du hall de son pavillon de banlieue. Celui de quadragénaire en manque d’affection tandis qu’elle se rend seule, déjà ivre, dans un bar en quête d’un peu de chaleur humaine. Ou celui de femme un peu trop étrange, qu’il faut fuir ou interner au plus vite, dans la séquence où elle insulte les passantes dans la rue ou dans celle, très longue et éprouvante, qui précède son départ du foyer. Le changement d’échelle de cadrage est alors sans appel : Mabel a beau, dans les plans rapprochés qui suivent sa conversation avec Nick, implorer ce dernier, un élargissement du cadre vient dire l’inquiétude trop grande de son entourage quant à son état et l’inévitabilité de son internement.

Cadrages étroits : émotivité du visage

Cadrage large : un corps en rupture avec la norme, déjà cerné par les autres, prêt à être « mis au pas »

Cassavetes ne vise pas à un cinéma influencé par la sociologie et évite donc ici sans surprise tout recours trop marqué au social pour expliquer le « dérèglement » de Mabel. Sur cette dimension de son récit, il déclarait tout de même : « Je ne savais qu’une chose à propos du film lorsque nous l’avons commencé : que c’était quelque chose de difficile pour une femme d’aujourd’hui d’être laissée seule tandis que son mari est souvent ailleurs et vit, lui [nous soulignons]. Je sais que lorsque je ne travaillais pas et que Gena travaillait pour moi – parce que j’ai vraiment eu des passes difficiles dans ce métier – je restais à la maison et je prenais soin du bébé et j’étais une assez bonne ménagère et tout ça. Mais je n’avais pas vraiment les mêmes réactions qu’aurait pu avoir une femme, avant tout parce que je n’avais pas à penser à l’avenir et à quand je vieillirais ou à quand ma beauté fanerait ou à quand les enfants grandiraient ou à quand le bébé cesserait d’être cramponné à moi. Toutes ces choses sont plus intéressantes que celles dont on tire généralement des films. » (source).

Le possible double-sens du titre indique tout de même que le cœur du film se situe dans le rapport de Mabel à ce(ux) qui l’entoure(nt) : « to be under the influence » veut dire en anglais être sous l’effet de l’alcool – et il est vrai que Mabel entame sa « dernière » journée en s’étant mal remise de ses excès de la veille (peut-être l’alcool accentue-t-il son « dérèglement »). Mais l’influence pourrait bien être, aussi, d’un autre ordre : la pression du regard des autres et l’influence de normes sociales diffuses qui dictent la manière dont on doit se tenir (là encore, un rapport au corps). La présence discrète de plusieurs airs d’opéras italiens ou du thème du Lac des Cygnes de Tchaïkovski que fredonne Mabel semble mettre cette histoire en perspective avec un registre purement tragique : comme bien des héroïnes de ces œuvres-là, Mabel est marginalisée par ses actes ou sa seule manière d’être et condamnée à flancher tandis que les autres savent demeurer droits comme des bâtons, tout simplement parce qu’ils possèdent une maîtrise des conventions qu’elle n’a pas. Qu’est-elle après tout ? Une femme-enfant qui n’a pas vraiment grandi, ou alors, comme la Minnie de Minnie and Moskowitz (1972), en se laissant illusionner par les films et en espérant trop des autres, de la vie (le cinéaste Peter Bodganovich offre cette perspective intéressante dans un texte en hommage au film) ? Quelques micro-évènements attirent notre attention, qui signent la rupture de Mabel avec la « normalité » de son entourage : elle étreint un peu trop fort et trop longtemps un collègue de travail de Nick qu’elle connaît un peu plus que les autres qui débarquent chez elle ; délire un peu trop en prenant une grosse voix pour amuser la galerie quand elle serait censée – selon le référentiel de son mari – aller directement aux fourneaux préparer à manger pour un groupe de travailleurs affamés ; vient faire mine de chanter en play-back à côté d’un collègue qui chante un aria d’opéra ; trouve un peu trop attirant l’un des convives ; invite tout le monde à danser dans le salon à 5h du matin ; n’arrive pas à patienter jusqu’au retour des enfants de l’école, etc. Il se pourrait que Mabel soit trop aimable et aimante, trop proche des gens, qu’elle gêne par la demande d’intimité qu’elle provoque. « J’essaie juste ne pas être trop excitée » en viendra-t-elle à dire dans la longue séquence tendue et bouleversante de son retour au foyer après son internement de six mois.

Voir ce personnage hors normes corseté dans un cliché ridicule de tenue « raisonnable » et tenter de réfréner sa spontanéité extravagante est certainement l’une des images les plus puissamment tristes et révoltées que nous ait offertes le cinéma de Cassavetes. Elle suffit à exprimer ce que le cinéaste a à nous dire : la laideur des carcans sociaux, l’enfer que peuvent représenter les autres pour soi et l’échappatoire que doit continuer de représenter la cellule la plus étroite, celle de la famille, celle du couple (après « Il faut cultiver notre jardin » chez Voltaire, « Il faut faire notre lit » chez Cassavetes ? cf. la dernière image). C’est ce à quoi appelait Mabel de cette réplique à son époux : « Tu sais qu’il s’agit de nous et tu vas avec eux dehors, alors qu’on devrait être dedans ». Il n’est pas certain que le cinéaste adhère au besoin de son personnage principal de se replier pour se protéger d’un monde à l’hostilité douce, pernicieuse, nichée dans les conventions mêmes qui sont censées harmoniser les rapports humains. Toujours est-il qu’il capte dans la détresse de sa Mabel un peu d’un malaise contemporain et signe une sorte de grande œuvre postmoderne.

Réalisation : John Cassavetes

Scénario : John Cassavetes

Production : Sam Shaw

Bande originale : Bo Harwood

Photographie : Mitch Breit et Al Ruban

Montage : David Armstrong et Sheila Viseltear

Origine : Etats-Unis

Titre original : A Woman under the Influence

Date de sortie : 20 septembre 1974

1 Comment

Excellent article