Mais avant de se concentrer sur le méchant, revenons tout d’abord sur notre héros : l’inoxydable James Bond. Dans le documentaire Suck My Geek, le réalisateur Kevin Smith évoquait le personnage de Conan comme étant tout ce qu’on voudrait être : il est fort, personne ne l’emmerde, il ne déconne pas et il choppe plein de meufs ! Dans un registre moins primitif, Bond est un personnage fascinant pour les mêmes raisons. Maître à bord de la franchise avec Harry Saltzman, le producteur Cubby Brocolli disait que « les femmes doivent sortir de la salle en rêvant de Bond et les hommes avec la tête haute ». Tout comme le surhomme nietzschéen popularisé par le chef d’œuvre de John Milius, Bond est un authentique spécimen d’alpha mâle. Il est l’homme ultime, celui que l’on rêve tous d’être. Il est beau, il a une classe folle dans le moindre de ses gestes, il est raffiné, il est intelligent, il n’a qu’à cligner de l’œil pour qu’une plantureuse créature le rejoigne au plumard… Lors du tournage de Goldfinger, Connery déclarait dans les interviews promotionnelles que la fascination des gens pour le personnage littéraire s’expliquait par sa création dans un contexte d’après-guerre. Si le contexte historique a clairement permis d’amplifier l’aura de Bond, celle-ci demeure surtout par la puissance surréaliste de cette figure de masculinité.

Le concept de la séquence pré-générique est une belle idée en ce sens pour renforcer sa stature. Si Bons Baisers De Russie posa le concept du prologue, celui-ci servait alors à présenter la dangerosité du bad guy campé par l’excellent Robert Shaw. Goldfinger perfectionne l’idée en créant une mini-aventure pour 007 qui n’aura pas d’incidence sur le reste de l’intrigue. Par ce biais, il est ainsi rappelé que les films présentés ne sont que quelques unes des innombrables missions de Bond. C’est un acte courant pour lui de faire exploser un laboratoire clandestin, emballer la danseuse du bar du coin et liquider le malotru qui l’enquiquine dans sa besogne. D’ailleurs on admire Bond même dans ses aspects les moins reluisants, quand il vire à la brute épaisse en usant de son permis de tuer. C’est que sans se l’avouer on aimerait trouver des moyens aussi expéditifs pour régler certains problèmes. Goldfinger poursuit ainsi cette construction avec panache du mythe avec néanmoins une plus-value par rapport à son adversaire.

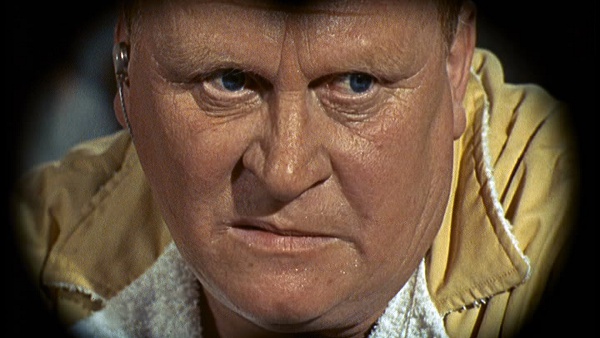

Auric Goldfinger est depuis rentré dans le panthéon des grands méchants de l’histoire du septième art. Si on revoie le film avec attention, on pourrait néanmoins affirmer que cette place tient moins à ses qualités intrinsèques qu’à la manière dont il s’oppose au héros. Si Bond est l’homme dans toute sa splendeur, Goldfinger, lui, en est l’antithèse. Physiquement bien sûr, ils sont aux antipodes l’un de l’autre. Bond a la trentaine et une forme athlétique, Goldfinger la cinquantaine et une tendance à faire du gras. Mais surtout, la mise en scène ne lui octroie aucune mise en valeur. A le comparer avec ses deux prédécesseurs, Goldfinger ne semble guère ménagé. Dans le film éponyme, Dr No n’apparaît que tardivement. Sa présence menaçante a eu tout le temps de se construire avec des sbires préférant mourir que lui avouer leurs échecs, une voix donnant des ordres à des subalternes apeurés et une ombre épiant Bond dans son sommeil. Dans Bons Baisers De Russie, le N°1 du SPECTRE est un être tellement puissant et insaisissable qu’il restera hors champ (il faudra attendre le dernier acte du cinquième film On Ne Vit Que Deux Fois pour découvrir son visage). Goldfinger n’a aucunement droit à un tel traitement. Il apparaît pour la première fois en plein jour dans toute sa banalité. Pour renforcer l’aspect paradisiaque de l’hôtel Fontainebleau où se passe l’action, le réalisateur Guy Hamilton avait choisit exclusivement des mannequins pour la figuration. Cela renforce encore plus la dépréciation physique de Goldfinger. Mais au-delà de l’apparence, il peut surtout être considéré comme un être médiocre. Dans sa première apparition, Bond le débusque en train de tricher à une partie de carte. Sa complice dans le stratagème explique à Bond que Goldfinger triche parce qu’il aime gagner. Ce qu’il gagne en trichant n’a pas d’importance, c’est le sentiment d’être supérieur qui l’enchante. Face à un être si puéril, Bond n’a aucun scrupule à l’humilier en l’obligeant à perdre.

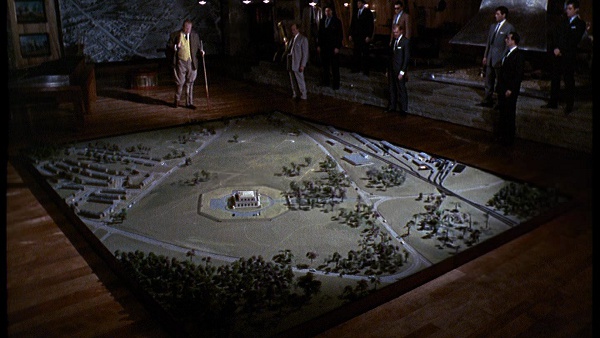

Une opposition de principe correspondant à deux formes d’intelligence. Bond est malin. Lorsqu’il bluffe pour échapper à l’insoutenable calvaire du laser ou qu’il prend son adversaire à son propre piège lors d’une partie de golf, le mensonge prend une forme raffinée et appréciable par sa mécanique. Le mensonge chez Goldfinger se base sur la duperie et le rabaissement de l’autre. Si Bond est le fantasme de l’homme parfait, Goldfinger est le réservoir à des sentiments humains détestables. Il est intelligent mais fourbe, il a du charisme mais n’est pas attirant, il est riche mais insatiable. Par ailleurs, son opération grand slam qu’il définit comme le chef d’œuvre du crime n’est rien de plus qu’un braquage. L’échelle est plus ambitieuse mais le plan reste très banal. Il semble pourtant satisfaire Goldfinger. Celui-ci prendra même un immense plaisir à l’expliquer à un parterre de gangsters qu’il a d’ores et déjà décidé de liquider. En conséquence, le film construit un rapport de force simple : Bond est valorisé et Goldfinger est rabaissé. La mort expéditive de Goldfinger dans les cinq dernières minutes est assez symptomatique d’un personnage tellement méprisable qu’il ne mérite aucune forme de glorification (quand bien même le film porte son nom).

En fait, le grand méchant du film reste probablement l’homme de main Odd Job. L’importance du second couteau était déjà apparue dans Bons Baisers De Russie où Shaw était une menace bien plus active que Blofeld. Il est cela dit compréhensible qu’un homme à la tête d’une telle opération ne prenne guère la peine de s’occuper des basses besognes matérielles. Goldfinger est plus investi en comparaison, ce qui modifie la répartition des tâches jusqu’à donner toute son importance à Odd Job. Si on note que l’introduction de Goldfinger est excessivement classique, celle d’Odd Job joue sur des émotions plus proches des présentations de Dr No et Blofeld. On ne connaîtra ainsi de lui que sa silhouette dans un premier temps. Une introduction fragmentaire et énigmatique donnant tout de suite de la présence à ce personnage muet. Il faut dire que ses actes exécutés avec le même air figé parlent pour lui. C’est d’ailleurs lui qui aura droit au grand combat final contre Bond, là où le face-à-face avec Goldfinger est délivré en catimini. Prisonnier de Fort Knox avec une bombe atomique, Odd Job se montre un adversaire de taille. Toujours fixé sur sa mission (il se moque radicalement de l’explosion à venir), il fiche une sacrée correction à Bond en lui affichant son invulnérabilité avec un sourire narquois. Ce caractère impassible en fait en quelque sorte un être pur. Il est dévoué à son employeur et fera tout pour que son plan s’accomplisse. En un sens, il est porté par des sentiments plus estimables que ceux motivant Goldfinger. En soit, cela mérite amplement qu’il prenne alors de l’importance sur ce dernier pour devenir le véritable adversaire de Bond. Ce climax est la pièce maîtresse du film et probablement l’une des scènes plus incroyables de la franchise. La puissance que dégage Odd Job, l’exploitation de l’immensité du décor et le fond sonore principalement rythmé par la minuterie de la bombe donne un grand moment de stress. La suspension d’incrédulité ultime est atteinte puisqu’on ne saura plus comment Bond va pouvoir s’en sortir vivant.

C’est le parfait climax pour un film et plus généralement une franchise qui affiche régulièrement sa prévisibilité. Passons sur la facilité du « on sait très bien que Bond survivra à la fin ». La prévisibilité d’un James Bond se base surtout sur la mécanique même de la narration. Lorsqu’il plancha sur le projet, Hamilton voulait que les gadgets servant à faire avancer l’action soient découverts au fur et à mesure. Broccoli s’y opposa prétextant qu’il fallait les présenter d’entrée de jeu afin de créer une excitation chez le spectateur. Celui-ci attendra avec impatience de les voir ensuite rentrer en scène. Si un tel choix ruine l’effet de surprise, il participe clairement à cet effet d’excitation et cette jubilation de promettre des choses délirantes qui s’accompliront bel et bien. Le climax est la cerise sur le gâteau. Puisque toutes les solutions proposées ont été épuisées (Bond n’a plus de gadget en poche à ce stade), le spectateur est dans la complète expectative pour cette scène. En perfectionnant certaines règles et en jouant avec d’autres, Goldfinger aboutit ainsi à une mécanique aussi parfaite que jouissive.

Réalisation : Guy Hamilton

Scénario : Richard Maibaum et Paul Dehn

Production : Eon Productions

Bande originale : John Barry

Photographie : Ted Moore

Origine : UK

Titre original : Goldfinger

Année de production : 1964