Généralement, l’affection portée à Blade premier du nom est à mettre en corrélation avec son apport au mouvement geek. Comme le rappelle David Sarrio dans le documentaire Suck My Geek, le film de Stephen Norrington est le premier qui a rassuré les financiers quant au potentiel commercial de toute une sous-culture restant encore à défricher. En effet, Blade mettait en avant un mariage détonnant des genres préparant allègrement le terrain pour le Matrix des Wachowski qui sortira un an plus tard. Dans cette production, il se mélange ainsi un peu de tout : du comic book, du fantastique, de l’horreur au gore jouissif, de la blaxploitation, des arts martiaux, du monster feature si on prend en considération la fin originellement prévue (nous y reviendrons plus loin)… Un mix gigantesque d’influences permettant de construire un univers marquant. À l’époque, le souci était bien sûr de faire accepter au public ce brassage culturel auquel il n’était pas encore habitué. Comme le prouvera son beau succès au box-office mondial, Blade y arrivera brillamment. Comment le miracle a-t-il eu lieu ? Le mérite en revient surtout à la vision de Norrington. Exploitant le concept du scénariste David S. Goyer (Dark City) de s’éloigner de l’imagerie gothique traditionnelle, celui-ci choisira d’exprimer ses idées par le prisme d’une simili-réalité permettant à l’audience d’accepter sans contrainte le monde et les règles qu’on lui propose.

En tant qu’ancien artisan des effets spéciaux (il travailla notamment sur Aliens et Le Secret De La Pyramide), Norrington connait les techniques pour que le public avale une illusion sans s’en rendre compte. Comme le rappelle la plupart des professionnels du métier, les meilleurs effets sont ceux qui ne se voit pas. Endormir la conscience du spectateur et lui faire croire à l’authenticité d’un effet est primordial. Cette manipulation de la perception du public, Norrington l’aura déjà mise en œuvre avec son premier long Death Machine. Ceux qui ont vu cette production de science-fiction depuis tombée (injustement ?) dans l’oubli lui reconnaîtront sa capacité à masquer brillamment son manque de moyens. D’ailleurs, c’est principalement pour cette raison qu’il se retrouvera aux commandes de Blade suite aux désistements d’Ernest Dickerson et de David Fincher. Toutefois, Norrington joue ici à un autre niveau. Le film étonne donc moins pour son aptitude à gonfler un budget confortable mais modeste (une quarantaine de millions de dollars) que pour sa manière de nous faire croire à son univers. Norrington illustre celui-ci avec crédibilité et le rend en conséquence acceptable aux yeux du plus grand nombre. Par cet emballage, il permet ainsi de véhiculer en sous-main toutes ses influences compactées. Il fait donc le choix de les inscrire au sein d’un environnement urbain moderne.

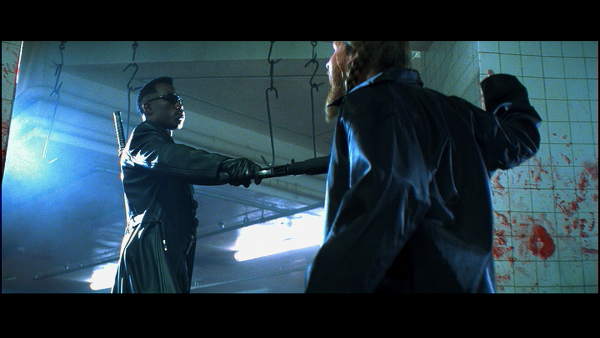

La production favorise autant qu’elle peut le tournage en extérieur permettant de bénéficier de l’âpreté de l’urbanisme et surtout de montrer des rues grouillant de vie. Régulièrement, les personnages discutent ou mènent leur action au milieu de passants. Le fait d’entourer les héros par de simples quidam paraît insignifiant mais favorise l’idée qu’au-delà d’une banalité quotidienne où tout le monde suit sa petite histoire, il se cache autre chose. Les éclairages jouent d’ailleurs régulièrement sur cette idée de rupture entre le monde réel et fantastique. Grâce à certaines manipulations de l’image, le directeur de la photographie Theo Van De Sande a conçu un rendu visuel refusant le demi-ton et donnant lieu à quelques spectaculaires contrastes (les blancs sont éblouissants en opposition à une obscurité impénétrable). Bref, Norrington accentue une violence esthétique à la Sam Peckinpah (justifiant par là l’emploi de Kris Kristofferson dans le rôle du mentor initialement prévu pour Patrick McGoohan) afin de faire comprendre au spectateur qu’il ne voit pas des enfantillages. De manière assez amusante, cette brutalité et ce réalisme social nous renvoient à certains codes de la blaxploitation. Si on résumait grossièrement l’intrigue, on trouverait des similitudes évidentes entre le film et le genre avec ce héros black vivant dans les quartiers défavorisé et combattant de riches blancs bourgeois se croyant supérieurs au commun des mortels. On notera d’ailleurs que la description du milieu des vampires se rapproche du fonctionnement de la mafia avec ces conseils tentant de mener leurs affaires sans trop attirer l’attention. Une attitude que juge stupide un jeune loup bien décidé à bousculer les règles. Néanmoins, la quête du réalisme pour rendre assimilable le projet n’empêche pas, lorsque le récit s’y prête bien sûr, de déboucher sur des scènes d’actions exagérées (mention au fight à proximité des métros) comme les comics nous y ont habitué.

Le film bénéficie ainsi d’un certain équilibre dans la gestion de ses influences. Il comprend quant il doit se circonscrire à un univers réaliste (l’étude du vampirisme comme un virus) et quant il peut se permettre de jouissifs excès (l’utilisation d’un produit anticoagulant permettant de littéralement faire exploser les vampires). Le scénario de Goyer est bien sûr l’élément clef de cette gestion. Avec Blade, Goyer voulait livrer un équivalent au Batman de Tim Burton qui demeurait à l’époque LE comic book movie par excellence. Visuellement, les deux films ne sont absolument pas raccords. Norrington veut donc du réalisme alors que Burton se laissait aller à tous ses délires expressionnistes. Toutefois, outre la reprise tout aussi discutable d’un défaut « obligatoire » (le personnage féminin servant de point d’ancrage au public et apportant une romance guère judicieuse), les deux super-héros se montrent similaires. Se sont deux justiciers solitaires hors-la-loi perçus comme une menace par les autorités traditionnelles et qui suivent un même parcours psychologique.

Suite aux meurtres de ses parents, Bruce Wayne luttait contre le crime comme une façon d’exprimer ses psychoses. Blade a un passé équivalent (la mort de sa mère mordue par un vampire) et avoue lui-même que sa lutte contre les suceurs de sang est un moyen de récupérer son humanité. Une bonne illustration de cela serait la préparation au combat final. Couramment, ce genre de scène bénéficie d’un montage au cordeau montrant le héros ajustant chaque pièce de son armement. Il s’agit de mettre en avant la détermination d’un héros qui sait que le point de non-retour a été dépassé et qu’il n’a plus qu’à embrasser la fin qui lui est destinée. Ici au contraire, la scène est très calme. Aucune poussée d’adrénaline n’est voulue et le regroupement des armes est mis en parallèle avec la méditation bouddhiste du héros. La scène montre comment cette préparation permet au personnage d’atteindre une paix intérieure. Une paix qui sera redéfinie lorsque Blade devra faire face à certaines révélations et mettre en œuvre un précepte zen selon lequel la délivrance nécessite de tuer père, mère et Bouddha (à noter que le concept fut apporté par Fincher lorsqu’il plancha furtivement sur le projet). On touche ainsi à une autre qualité du script : la définition des personnages par l’action. Goyer rappelle dans son commentaire audio qu’il est parfois inutile d’écrire des dialogues tant une image suffit. Blade brille souvent par cette qualité de résumer la personnalité des personnages grâce à quelques images efficaces. On regrettera toutefois que Goyer n’ait pas maîtrisé cette compréhension jusqu’au bout et que certains dialogues s’avèrent particulièrement redondants (Deacon Frost affirmera un nombre incommensurable de fois qu’il a besoin de Blade vivant). Honnête, Goyer admet lui-même qu’il a commis quelques erreurs.

Il rappelle également l’importance de trouver une bonne fin. Car si un film est réussit sur ses trois-quarts, il suffit que la dernière ligne droite ne convainque pas pour que le long-métrage laisse une mauvaise impression. Le plus gros reproche fait à Blade provient justement de son rythme decrescendo. Alors que l’introduction (menée par l’ex-actrice pornographique Traci Lords) et la fusillade virtuose qui s’en suit scotchera tout le monde, le public montrera moins d’intérêt pour le dernier acte. Il faut dire qu’à la manière de la fin d’Une journée En Enfer, cette conclusion a le souci de rompre avec l’ambiance précédemment installée. Dans cette ultime partie, nous quittons l’atmosphère urbaine pour prendre place dans un antique temple vampire d’où sera déclenchée l’apocalypse. La démarche de Goyer est consciente et compréhensible en cherchant à offrir un déroulement calé sur des œuvres comme Les Aventuriers De L’Arche Perdue où on passait de la chasse au trésor contre les nazis à la libération d’une puissance divine. Malheureusement, Goyer ne trouvera jamais le bon angle d’attaque.

Il peinera à trouver une fin qui convienne au studio (absolument pas friand de sa fin pessimiste ouvrant sur une suite à la Mad Max dans un monde envahit de vampires) et au public. Lors des projection-tests, ce dernier rejettera l’apparition initiale de la Magra. Après avoir imaginé que le bad guy pourrait invoquer un monstre lovecraftien en guise de dieu du sang, Goyer choisira de faire de Frost lui-même le monstre. Blade devait ainsi lutter contre un Frost ayant pris la forme d’une gigantesque bourrasque d’hémoglobine. La piètre qualité des CGI du film est facilement incriminable au rejet du public mais le studio considérera que cela venait surtout de l’éviction par ce procédé de l’acteur Stephen Dorff. Selon eux, le public se serait trop attaché à lui pour le voir disparaître du final. Une nouvelle fin est décidée avec un combat plus traditionnel entre Blade et Frost. Une fin qui soulève plusieurs problèmes au bout du compte. Tout d’abord la certaine insatisfaction par rapport à un climax qu’on souhaitait plus ambitieux à l’instar de son ouverture à l’imagerie saisissante. Par rapport à tout ce qui a précédé, le combat reste un peu trop banal malgré les pouvoirs d’invincibilité désormais acquis par Frost et se heurte de plus aux maigres capacités martiales de Dorff (la scène ayant été remaniée très rapidement, l’acteur n’a pas bénéficié d’un entraînement poussé). Mais surtout, cela réduit drastiquement l’envergure de la menace. La Magra est régulièrement mentionnée au gré du long-métrage mais à part le fait qu’il s’agisse d’une légende à la réputation dangereuse, on ne saisit pas particulièrement ce qu’elle implique. Frost lâche le morceau rapidement en déclarant qu’il s’agit d’une force capable de changer instantanément les humains en vampire. Un acte divin comme il le résumera. En laissant à Frost son enveloppe corporelle, on ne voit guère d’aspect divin et donc la menace qu’il constitue. En dépit d’une technique défaillante, la colonne de sang avait au moins le mérite de faire comprendre au spectateur que un, l’humanité est dans la merde et que deux, Blade allait en chier pour lui foutre une raclée.

Nageant entre un esprit d’innovation qui enchante et un caractère brouillon des plus frustrants, Blade reste une expérience sympathique et chaleureuse par sa générosité. Lorsqu’il s’attèlera au second opus, Guillermo Del Toro ne pourra s’empêcher de remercier Norrington pour son travail accomplit. Car ayant fait accepter au public des influences auquelles il n’aurait pas forcément voulu se frotter volontairement, il permettra aux cinéastes qui le suivront d’exprimer tout ce qu’ils affectionnent sans se cacher. Blade 2 constitue en ce sens une expérience complètement différente de son prédécesseur en s’écartant des notions de réalisme au profit d’une explosion de pop culture la plus jouissive possible. Certes, cette suite restera ô combien plus puissante que le premier opus mais ce dernier demeure un jalon non négligeable de l’entertainment de la fin des années 90.

Réalisation : Stephen Norrington

Scénario : David S. Goyer

Production : New Line Cinema

Bande originale : Mark Isham

Photographie : Theo Van De Sande

Origine : USA

Titre original : Blade

Année de production : 1998

1 Comment

pourquoi est-ce que vos critiques doivent-elles toujours être aussi masturbatoires… ?