REALISATION : Tobe Hooper

PRODUCTION : Echo Bridge Entertainment LLC, La Fabrique de Films

AVEC : Dan Byrd, Stephanie Patton, Denise Crosby, Alexandra Adi, Rocky Marquette, Lee Garlington, Courtney Peldon, Bug Hall, Tarah Peige, Greg Travis, Michael Shamus Wiles, Price Carson

SCENARIO : Jace Anderson, Adam Gierasch

PHOTOGRAPHIE : Jaron Presant

MONTAGE : Andrew Cohen

BANDE ORIGINALE : Joseph Contan

ORIGINE : Etats-Unis

GENRE : Comédie, Fantastique, Horreur

DATE DE SORTIE : 3 mai 2006

DUREE : 1h34

BANDE-ANNONCE

Synopsis : La famille Doyle, dont le père vient de mourir, s’installe dans une nouvelle ville en Californie, où la mère reprend la morgue locale. Située à côté du cimetière, la nouvelle résidence n’inspire pas confiance aux enfants, de plus, de nombreuses légendes urbaines circulent sur la maison et ses anciens habitants. Rapidement, des choses étranges se passent dans la maison et dans le cimetière…

Pas facile de faire preuve de nuance sur la filmo de Tobe Hooper, trop souvent reléguée dans l’ombre du chef-d’œuvre matriciel qui l’aura inaugurée. Retour sur son avant-dernier film, moins Z qu’on ne l’a dit.

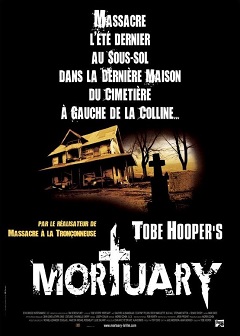

Bon, certes, on vous l’accorde, cette accroche marketing mise en évidence sur l’affiche de Mortuary a quelque chose de profondément pitoyable. Que l’on soit familier des références citées ou néophyte en la matière, il y a de quoi avoir envie de s’infliger le plus gros facepalm qui soit devant pareil jeu de mot, bidon ou imbitable selon le ressenti. D’un autre côté, il permet de cibler en quoi le revival d’un certain cinéma d’exploitation, initialement voué à s’incarner en contre-pouvoir irrespectueux face à toute forme de consensus, peut se laisser contaminer à son tour par le marketing mou et le prêt-à-penser, quitte à pousser ses auteurs les plus emblématiques à se couler dans le moule. A ce titre, le cas de Tobe Hooper (disparu il y a cinq ans) reste peut-être le plus délicat à traiter. Jusqu’à quel point le révolutionnaire texan de Massacre à la tronçonneuse avait-il valeur de « grand cinéaste perdu » depuis le milieu des années 80, errant en vieux clochard du système tout juste bon à fouiller les poubelles des studios hollywoodiens ? C’est d’autant plus difficile à dire qu’en dépit du soutien inconditionnel de ceux qui furent marqués au fer rouge par son chef-d’œuvre de 1974 (dont Nicolas Winding Refn qui caressa longtemps l’idée de produire l’un de ses films), l’espoir de voir un jour Hooper sortir un petit chef-d’œuvre de son Stetson mité avait fini par s’éteindre pour de bon. Preuve en est que son ultime film Djinn, production émiratie toujours inédite chez nous, n’aura fait qu’enfoncer le clou d’une déchéance artistique indigne de son prestige originel. Mortuary offre mine de rien un début de réponse : bien qu’avant tout destiné au marché vidéo ricain, cet avant-dernier film – qui bénéficia tout de même d’une sortie cinéma en France – prenait acte de l’état d’un cinéaste no future jusqu’au bout, devenu malgré lui une sorte de zombie bisseux et démantibulé qui, dans le cas présent, se mettait au diapason de cette Amérique profonde malade qui a tant su aiguiser son regard critique et stimuler son goût pour le grotesque.

Le choix du zombie-concept, ici élaboré en continuité directe du segment Dance of the Dead pour l’anthologie Masters of Horror, devient en fin de compte la clé politique et métatextuelle du projet Mortuary : ressusciter artificiellement un corps en putréfaction revient à enregistrer les soubresauts d’un genre malade que l’on pensait six pieds sous terre depuis un bail, et d’une certaine conception artisanale (pour ne pas dire carrément cheap et anachronique) de la mise en scène de l’horreur. De facto, là où Hollywood ne cesse de récupérer le genre pour mieux le polir et le reformater (avec ou sans gore, la question n’est pas là), Hooper fait ici œuvre de résistance au système en accouchant d’une aberration totale, drivée par la nostalgie et vouée à ressasser en boucle le même souvenir. De quoi laisser entendre que les derniers travaux du bonhomme, assimilés pour la plupart à de honteuses séries Z, auraient un fond caché ? Pas forcément, mais Mortuary, s’il ne dessine en aucun cas les contours d’un come-back fracassant pour Hooper, reste un chant du cygne assez touchant qui tire profit de sa facture terriblement pauvre et qui invite à voir au-delà. Le sujet d’abord : une embaumeuse veuve s’installe avec ses deux enfants (un ado mal dans sa peau et une fillette faussement innocente) dans la morgue d’un petit bled du Sud de la Californie, mais celle-ci, située à proximité d’un cimetière sur lequel les secrets sont légion, s’avère marquée par l’omniprésence de la boue et de la moisissure, corollaire d’une fosse septique jamais vidée depuis des décennies. Rien qu’avec ça, le voyant rouge clignote fissa chez les exégètes de la lecture politique, et à raison : dans sa peinture quasi intemporelle d’une communauté paumée des Etats-Unis, Hooper ne prend pas de gants en faisant défiler une large galerie d’énergumènes à la fois loufoques et inquiétants. En vrac : famille déliquescente, jeunesse gothique et fucked-up qui aime jouer avec le feu, shérif puritain et flippé par tout ce qui s’écarte de la norme, tenancière de bar parano et rongée par ses vieux trips à l’acide (« A cause du LSD créé par la CIA, j’ai tout oublié entre les administrations Kennedy et Reagan ! »), maire boiteux qui ricane non-stop comme une hyène constipée et qui fournit la morgue en macchabées – on dirait presque un cousin lointain du Robert Englund de The Mangler.

Un détail visuel s’avère assez intéressant : les remontées de la moisissure sur le sol et les murs prennent ici la forme de tags et de graffitis, très pénibles à effacer, un peu comme le souvenir d’un passé sombre qui remonte à la surface. En conséquence, une fois infectée par cette matière spongieuse, toute la faune malade précitée passe au statut zombifié qui lui pendait au nez depuis trop longtemps, activant sans tarder cette fibre propre au cinéma de Tobe Hooper. Perpétuellement placé en funambule sur le fil de l’horreur et du grotesque, le bougre retrouve ici beaucoup de cette énergie bisseuse et hilarante qui pointait plus ou moins aux abonnés absents depuis Massacre à la tronçonneuse 2. A noter que, comme souvent chez lui, c’est au travers d’une scène de dîner familial dégénéré qu’il « lâche les chiens » au sein du récit : tâchée de détails craspec et hantée par des postures inquiétantes, la scène ne sert pas à signer le basculement de l’humour vers l’horreur (les deux avaient pris racine en simultané dès les premiers plans du film) mais à cristalliser un territoire joyeusement instable qui brouille le rire et l’effroi dans un grand bain d’hystérie. D’où cette seconde partie sans queue ni tête où tout, du film lui-même à tous ceux qui le peuplent, pète une sacrée durite. D’un côté, chaque personnage contaminé se met à vomir sa bave noirâtre dans la bouche de son prochain quand il ne répète pas ad nauseam LA phrase qui circonscrit son rôle dans la société (« Tenons-nous la main et prions le Seigneur » chez la mère, « Ici, on prend la violence au sérieux » chez le shérif, « Ta gueule, connard ! » chez les cailleras du quartier, etc…), validant le devenir zombie d’une Amérique profonde qui tourne en rond dans le théâtre de ses archaïsmes. De l’autre, chaque décor se voit redessiné en authentique labyrinthe jonché de portes, de pièges et de chausse-trappes : tandis que la maison se veut un clin d’œil direct à celle de Massacre à la tronçonneuse (la topographie de la demeure de la famille Sawyer y est revisitée de façon quasi cubiste), la crypte fait de même avec ce décor de décharge cartoonesque qui faisait tout le sel du climax de sa suite parodique. Comme quoi, au fond, Mortuary a de quoi passer pour le devil reject de la franchise culte initiée par son cinéaste.

Tout Mortuary prend alors la dimension d’un train fantôme frénétique qui ne s’arrête jamais, lancé à toute allure dans un tunnel où pullulent les cadavres sanglants et les matières putrides, et où le moindre enjeu à peine esquissé (une légende urbaine par-ci, un rite sacrificiel par-là) passe à la casserole dans une sorte de carnaval expressionniste où l’effet produit supplante la logique du monde visité. Ne soyez pas étonné si tout cela vous rappelle un autre « massacre » signé Tobe Hooper (celui dans un train fantôme…), puisque le principe est ici le même. L’énorme point faible de l’ensemble vient de la finition, ici plus qu’approximative : les jump scares foirent trois fois sur quatre, les SFX réinventent d’une scène à l’autre le champ lexical de la laideur (mention spéciale à la pétasse pseudo-punk qui s’auto-dissout sous l’effet du sel !), les zombies ont tous l’air maquillés à la Patafix et les effets gore ont de quoi friser le dégueulis de bonbons Haribo. De même que l’effet choc censé mettre un point final à ce ride craspec tombe ici à plat comme un artifice bâclé en dernière minute – Sam Raimi ira même jusqu’à le dupliquer tel quel pour achever Jusqu’en enfer. Mais pour le reste, Hooper maîtrise à merveille sa scénographie, gère avec intelligence le hors-champ de sa caméra et refait surgir à intervalles réguliers une armada de cadrages/éclairages baroques dont lui seul a le secret – le bonhomme y va franco dans les teintes colorées et les grands angles outranciers. Tel un maître du gore bricolo qui amplifierait ses propres clichés et sa propre imagerie carnavalesque jusqu’au point de non-retour, il renouvelle ici sa confiance absolue dans un style grotesque qui reste sa propriété exclusive, dans un découpage très net en trois parties (exposition, brouillage, hystérie) et dans un ton de gros bazar chaotique qui tire profit de ses scories techniques. Alors, le cinéma de Tobe Hooper, petit ou grand ? Petit et grand.