Le titre en faisait déjà l’annonce : tout serait enregistré. Rien n’allait filtrer. Juste une matière brute de terreur, explosant à la vue du public sans lui laisser le temps de comprendre ou d’intellectualiser ce qui allait se passait. Et le public, lui, n’allait pas en revenir indemne : la peur serait vraie, nette, brutale et implémentée sur son esprit comme un film enregistré sur un morceau de pellicule. Il n’était plus question de savourer une poignée de frissons au cœur d’une fiction calibrée en fonction de certains codes précis du genre, mais de contaminer cette dernière par le réel. La peur, la vraie : celle qui vous accroche d’un coup sec et qui vous étreint pour ne plus vous lâcher une seule seconde. [REC], c’était ça : un grand huit de terreur dont on ressortait les yeux exorbités, la cervelle retournée et les jambes dans un état proche de celui de Parkinson. On exagère ? Au vu du revisionnage de la bête, certainement pas. Les frissons sont toujours aussi forts. La trouille est toujours aussi intense. Le cauchemar est toujours aussi palpable, mettant les cinq sens du spectateur à très rude épreuve. Et tout ça dans un long-métrage d’une simplicité déconcertante, dont les moyens se révèlent inversement proportionnels au niveau indiqué sur le trouillomètre. Mini-prix, mais maxi-résultat. A tel point qu’on pouvait même s’interroger : hormis les frissons et l’efficacité du processus, en quoi [REC] méritait-il d’être analysé et décortiqué ?

En vérité, la tâche était inévitable, d’une part au vu des incursions similaires que le genre horrifique (surtout en provenance de nos amis outre-Atlantique) a su épuiser depuis la sortie du film en 2008, d’autre part parce que les qualités surpuissantes du film résident accessoirement moins dans les monstrueux effets de flippe que dans le malaise naissant du trouble progressif entre la sensation de terreur captée « sur le vif » et la perception d’une « réalité mensongère » fabriquée de toutes pièces par des effets de montage. Ne pas se reposer sur la simple utilisation d’effets surexploités par un certain cinéma d’auteur replié sur ses dogmes créatifs et pseudo-réalistes (comme le plan-séquence sans affect ou l’image granuleuse), mais réutiliser ces derniers de façon maline et consciente, par un découpage susceptible de brouiller les pistes tout en respectant les règles du reportage télévisé. Nul doute que l’expérience commune de Jaume Balaguero et Paco Plaza lors d’un documentaire sur la tournée de la Star Academy espagnole avait en outre déjà posé les bases de ce qu’allait devenir [REC] : le spectre de la téléréalité et son chapelet d’artifices grossiers (faire croire que c’est vrai, malgré le bidonnage) ajoutent encore au trouble procuré par le film. La règle chuchotée par David Lynch dans une scène-clé de Mulholland Drive était déjà un avertissement : la réalité n’est qu’un leurre contaminé par la fiction. Tout est enregistré, tout n’est qu’une illusion. Ici, les deux idées se vérifient à nouveau. C’est toutefois leur sens qui subit des variantes.

On évoquait à l’instant la téléréalité, mais c’est plutôt du côté du found-footage qu’il convient de rattacher [REC]. Un genre désormais codé et aujourd’hui relativement essoré, initié par Ruggero Deodato dans l’ultra-gore Cannibal holocaust, remis au goût du jour grâce au succès planétaire du Projet Blair Witch, et dont le génial Chronicle reste le seul véritable coup d’éclat récent au beau milieu d’un océan de clones réchauffés. Plus généralement, la présence de plus en plus forte de ce genre au sein de la production contemporaine n’est pas si hasardeuse que ça, ne serait-ce qu’à une époque où l’émergence des « nouvelles images » (dont YouTube et les réseaux de communication vidéo présentés dans le Redacted de Brian de Palma sont désormais le fer de lance) s’est installée parmi les moyens d’information et de communication. Dans le cas présent, on y verra surtout un autre point de vue, que l’on évoquait en filigrane un peu plus haut : l’idée d’un média immersif et subjectif dont la sensation de réalité tangible, forcément basée sur un leurre (les images manipulées), viendrait appuyer de nouvelles formes de terreur, qu’elles soient réelles ou fantasmatiques.

Si l’on se base sur ce postulat, [REC] est peut-être le seul film à avoir aussi bien récupéré le concept d’un film comme L’exorciste, dont toute la puissance dérangeante (malheureusement anéantie dans un director’s cut de bien triste mémoire) provenait de la difficulté du spectateur à interpréter cette histoire de possession de façon cartésienne ou théologique. La mise en scène de William Friedkin s’orientait alors vers un réalisme des plus malsains et une ambiguïté totale, donnant à cette histoire de possession une proximité inédite, directement connectée à nos peurs intimes. Dans [REC], il sera aussi question de possession (du moins si l’on en croit les quelques éléments laissés en filigrane dans son dernier quart d’heure) et d’une quête de réalisme en vue de renforcer la terreur des scènes, mais l’ajout du reportage télévisé constitue une arme redoutable : dès que le numérique s’invite à l’enregistrement de scènes horribles et que la caméra devient elle-même un acteur au sein du drame (pas un témoin !), Jaume Balaguero et Paco Plaza ne se privent évidemment pas pour respecter des règles précises de filmage, relatives à la crédibilité des réactions d’un caméraman confronté à une situation horrible (d’un bout à l’autre du récit, chaque mouvement de la caméra paraît juste et logique), mais ils vont beaucoup plus loin en alternant des éléments de « pure captation » et des éléments relatifs à une authentique mise en scène de cinéma, lesquels ne s’incrustent pas de façon ostentatoire au cœur de l’action. En guise de contre-exemple, on citera bien sûr Cloverfield, un spectacle certes efficace, mais dans lequel des effets de champ-contrechamp s’invitaient au beau milieu d’une situation de chaos total. Rien de cela dans [REC] : pas de théorie ou de thématique dans le concept, juste un pur ride horrifique jouant avec les images télévisées comme avec les perceptions du spectateur.

Le trouble entre réalité et fiction opère à plein régime, de façon vicieuse et ludique, au sein du processus filmique : les images numériques sont très propres et lavées de tout grain (ici, il n’y a que les geysers de sang qui tâchent l’écran), la visite guidée de cet immeuble infernal parait aussi bien préparée qu’improvisée (ce qui est tout à fait logique, puisqu’en dépit d’un synopsis déjà rédigé, les acteurs ne savaient jamais quel serait le contenu précis des scènes), le film explore l’idée d’un virus qui mute toute personne contaminée en zombie enragé (sauf que certains d’eux sont si décharnés qu’ils semblent sortis d’un épisode des Contes de la crypte) et même le décor de l’immeuble, ramené à 80% autour d’un vaste escalier en colimaçon étendu sur cinq ou six étages, ressemble à une attraction de fête foraine, conçue et millimétrée pour renforcer la peur à chaque nouvelle relance (la métaphore des étages comme stades successifs de l’intensité du drame n’a jamais été aussi évidente). Mais que raconte [REC], concrètement ? Au bout du compte, on y trouvera une intrigue très simple, judicieusement réduite au strict nécessaire pour laisser le trouble s’opérer : la journaliste Angela Vidal (jouée par la sublime Manuela Velasco, connue comme animatrice sur Canal+ Espagne) et son caméraman Pablo (dont le visage ne sera jamais montré) ont pour optique d’explorer les métiers nocturnes de façon immersive au sein de leur émission télévisée Pendant que vous dormez, et, le temps d’une soirée, vont devoir suivre une équipe de pompiers chargés de rétablir le calme dans un immeuble où des bruits inquiétants ont été entendus dans les étages par les locataires. Le début d’une longue nuit de terreur dont on ne révèlera pas le déroulement précis, l’effet de surprise fonctionnant toujours à plein régime dans ce genre d’intrigue.

Ce que l’on peut en revanche dévoiler, c’est que le film fonctionne clairement à la manière d’un train fantôme, relançant les dès du récit à chaque petit micro-événement, et dont la structure en deux étapes (quinze minutes d’introduction et une heure de frénésie) renvoie à un vrai dispositif de mise en scène, permettant ainsi à Balaguero et Plaza de jouer sur le contraste entre l’extrême sobriété du dispositif télévisé conçu par Angela (un énième reportage banal, sans plus) et la violence inouïe qui finit par s’emparer de l’espace. Là-dessus, les idées de terreur élaborées par les deux réalisateurs sont sidérantes : dès l’apparition d’une horrible vieille bique qui fait soudain gicler le sang en mordant la carotide d’un pompier, le processus de panique s’enclenche au sein d’un vrai espace de huis clos, plaçant une douzaine de personnes de différents statuts (journalistes, pompiers, flics, locataires, etc…) face à des réactions impossibles, ce qui justifie une action parfois illisible et des sursauts imprévisibles qui génèrent l’effroi avec brio (un cadavre qui s’écrase soudain au rez-de-chaussée après être tombé d’on ne sait quel étage). On est à des kilomètres de la formule Oren Peli, lequel usait de ficelles éculées (une lampe qui s’allume, une porte qui s’ouvre, une couette qui frémit, etc…) et de plans fixes interminables pour susciter d’éventuels frissons dans Paranormal Activity, dont l’installation d’une terreur graduelle touchait trop souvent au néant absolu.

L’exploitation des plans vidéo à vocation « immersive » prend alors une autre dimension lorsque le spectre du jeu vidéo s’invite à la messe : à l’instar d’une œuvre vidéoludique majeure comme Silent Hill (dont Balaguero n’a d’ailleurs jamais cessé de vanter les mérites), [REC] devient un film purement interactif, capable de combiner la tension atmosphérique et la frénésie claustro avec un sens du timing redoutable. C’est aussi qu’à l’instar de nombreux cinéastes jouant sur la mise en espace pour installer la terreur par petites touches imperceptibles (dans le genre, Shyamalan et Kiyoshi Kurosawa sont les cadors insurpassables), Jaume Balaguero et Paco Plaza évitent l’excès de shaky-cam, généralement utilisé dans certains films pour dédouaner le réalisateur de toute faiblesse en terme de mise en scène ou de découpage. Si le dernier quart d’heure du long-métrage, proprement traumatisant, élabore une stupéfiante grammaire visuelle (utilisation de lampe ou de vision infrarouge) comme épicentre d’un processus de survie en mode silencieux (échapper à un monstre présent dans l’obscurité totale en se faufilant doucement, guidé par l’image infrarouge), le reste du film n’est pas en reste de cette inventivité hautement louable. Preuve en est la lisibilité extrême de la panique installée dans le film, exploitée d’un bout à l’autre du récit dans une optique purement graduelle (le film pourrait presque se résumer à une succession linéaire de montées et de descentes d’étages), et dont les quelques détails visuels (comme la caméra posée quelques secondes par terre, le temps que le caméraman puisse utiliser ses deux mains) établissent toujours une concordance idéale entre les actions et les réactions.

La virtuosité du tandem Balaguero/Plaza à abolir la différence entre la réalité et la fiction en devient alors sidérante : le passage du documentaire débile et consensuel à la sauce CNN se vrille sous le poids de la fiction paranoïaque et horrifique en un maelström de sensations fortes qui se juxtaposent pour atteindre un autre stade de terreur à chaque scène. Jusqu’à une scène finale génialissime qui, en plus d’intégrer légèrement l’hypothèse surnaturelle à l’aide d’une ébauche d’explications (fort heureusement, rien n’est vraiment expliqué ou justifié), désintègre le réel et la fiction par l’intermédiaire d’un flou total (représenté ici par l’obscurité dans laquelle se plongent les cinq dernières minutes du film) où les forces du réel, à savoir la journaliste et son caméraman, tentent de retrouver leur chemin à l’aide de la technologie, afin d’échapper à un horrible zombie décharné perdu dans le noir. Faux espoir : la fiction étant toujours plus forte, elle finit par rattraper ledit réel (la caméra tombe à terre). Ne reste alors plus qu’un regard terrifié face caméra, guettant une possible lueur d’espoir, avant de disparaître pour de bon dans le néant. Une seule chose continue de raisonner dans le noir : un hurlement qui glace le sang. [REC] n’était bel et bien que cela : une giclée de trouille infernale dont le déroulement narratif n’était qu’un simple prétexte. Tout a été filmé. Tout a été enregistré.

Réalisation : Jaume Balaguero, Paco Plaza

Scénario : Jaume Balaguero, Paco Plaza, Luis A. Berdejo

Production : Julio Fernandez

Photographie : Pablo Rosso

Montage : David Gallart

Origine : Espagne

Date de sortie : 23 avril 2008

Cela faisait bien longtemps que le syndrome du « film au carré » ne s’était pas attardé dans le 7ème Art, et pour être honnête, il n’y avait aucune raison de s’en plaindre. En effet, la dernière fois qu’on avait eu affaire à cela, c’était avec l’horrible Cube², dont le principe de « surdimension », censée multiplier l’éventail d’idées conçues par Vincenzo Natali dans le premier épisode, n’était qu’une vaste fumisterie, limitant son idée au simple concept d’un « hypercube » et se contentant de rendre explicite tout ce qui pouvait susciter un brin d’ambiguïté jusque-là. Par chance, en rajoutant la fonction carré au titre du film qui leur aura valu un carton planétaire (sauf aux Etats-Unis, où un copier-coller immonde nommé En quarantaine fut produit en quatrième vitesse pour des ados engagés contre la lecture de sous-titres), Jaume Balaguero et Paco Plaza ne sont pas tombés dans le panneau. Le souvenir de [REC] étant encore bien présent dans les mémoires et son concept ayant été repris de façon opportuniste par une demi-douzaine de réalisateurs incompétents, les deux compères avaient tout à disposition pour élargir et redéfinir le concept du premier film. Cela imposait d’emblée deux choses : d’une part, trouver un autre système de filmage susceptible de générer à nouveau le trouble des perceptions procuré par l’opus précédent (tout en évitant de répéter la formule d’origine), et d’autre part, ne pas se reposer sur des ficelles narratives et stylistiques désormais réduites au rang de « codes » qui viendraient enfermer le projet dans un cadre précis et invariable. La bonne nouvelle, c’est que la mission fut accomplie sur les deux points. Mais la nouvelle qui n’a pas manqué de faire grincer pas mal de dents lors de la sortie du film, c’est que le concept allait subir un bouleversement total.

Ne pas croire que [REC]² allait rallonger la ligne de terreur pure qui avait su générer pas mal de cauchemars dans nos esprits, parce que la peur n’était désormais plus au rendez-vous. Ne pas croire non plus que Balaguero et Plaza allait se livrer à un excès de lectures métatextuelles sur le genre qu’ils abordent, un peu à la manière du minable Blair Witch 2, parce que l’univers traumatisant du premier opus fut réduit à un grand terrain de défoulement. Traduction : une fois passée la trouille, il était temps que ça dérouille. Le changement radical du trip horrifique en énorme shoot’em-up gavé de testostérone s’est pourtant avéré un choix judicieux : cela aura permis au found-footage de se démarquer sur une autre voie, moins subtile mais tout aussi spectaculaire. Avec un parti pris très simple : le film débute précisément là où le précédent s’était arrêté, dès l’instant où une horde de flics surarmés et coiffés de caméras vidéos (ce qui donnera lieu à quelques arabesques graphiques assez jouissifs) pénètrent dans la baraque maudite afin de témoigner du désastre et de faire le ménage. Le verbe « shooter » aura donc ici deux significations : filmer et flinguer. Beau programme.

C’est donc sous l’ombre du trip bourrin et guerrier à la sauce Aliens que [REC]² s’invite en véritable prolongement dans la continuité, de la même façon que le premier film avait su utiliser les nouvelles technologies pour redynamiser les schémas émotionnels et sensitifs du genre horrifique. Au niveau visuel, le film réussit totalement à se démarquer de son prédécesseur dès le premier quart d’heure : une poignée de militaires armés de shotguns de toutes les tailles, deux ou trois mots avec la police locale pour connaître la position actuelle (pendant un instant, l’immersion parait presque plus forte qu’avant), puis le début des festivités avec l’entrée dans cet immeuble toujours mis en quarantaine. L’usage de la vue subjective à partir d’une caméra collée sur la tête d’un personnage permet déjà de booster les codes du jeu vidéo déjà appliqués dans le premier film (ne serait-ce qu’avec la présence des flingues devant l’écran, on se croirait devant Doom), mais elle libère aussi pas mal de contraintes liées aux réactions de la personne qui filme : en effet, plus de caméra posée par terre, plus de pause ou de temps mort, seule compte la décharge d’action procurée sur le moment. Un avantage qui, paradoxalement, est aussi la principale faiblesse du film : si le procédé permet à Balaguero et Plaza de libérer la pression sur la suspension d’incrédulité du public, elle ne rend pas l’action si crédible que cela, la faute à quelques abus de shaky-cam et à une caméra désormais témoin passif des événements sans en être réellement un acteur investi.

En même temps, cet entre-deux n’est pas à jeter aux orties sur le compte d’un manque de maîtrise ou d’une fausse bonne idée, puisque cela contribue à relancer l’ambiguïté de la situation en la décalant sur un autre domaine de perception. Tout d’abord, le simple fait de ne plus assister à la linéarité (contrôlée ?) d’un reportage virant à la panique incontrôlable donne à [REC]² un statut de fiction absolue, sans cesse reliée à n’importe quel actionner sous Red Bull et limitée au simple shootage de zombies enragés. Et au-delà de ça, ce film survolté se pare d’un double rebondissement génial à mi-chemin qui relance les bases du procédé : non seulement le film décide de laisser un peu de côté son commando de GIGN au bout d’une demi-heure pour rembobiner l’action et se focaliser sur un autre groupe (des ados équipés d’un caméscope qui s’aventurent dans la bâtisse en même temps que les flics), mais il n’hésite pas à faire revenir au beau milieu d’une scène le personnage d’Angela Vidal, que l’on avait pourtant quitté en très mauvaise posture dans l’ultime plan du précédent film. On s’en souvient alors : le final de [REC] plongeait Angela dans un noir total où le réel et le surnaturel étaient désormais indiscernables. Rien d’étonnant à ce que sa réapparition soudaine la désigne d’emblée comme le seul réceptacle du surnaturel. La dualité du premier épisode n’a désormais plus lieu d’être puisque la lumière est plus ou moins réapparue (l’obscurité sera beaucoup moins présente), et les deux forces, qu’elles soient réelles ou fantasmatiques, sont désormais des entités conflictuelles dont la seule optique possible reste de se foutre sur la gueule jusqu’à plus soif.

Il est franchement bizarre de constater que [REC]² tire sa singularité de ce qui aurait pu constituer un horrible reproche dans le premier film, mais cela ne fait que rendre justice au tandem Balaguero/Plaza pour ne pas s’être fourvoyé dans la pure répétition d’un passé glorieux. Les deux réalisateurs l’avouent eux-mêmes : la crédibilité n’a plus lieu d’être dans ce nouvel opus, considéré à juste titre comme un divertissement détourné du premier film. Pour autant, même si le fun et la jubilation ne sont pas absents une seule seconde de l’ensemble, on ne saurait limiter le film à cela : il est indéniable que la présence d’adolescents équipés de caméras vidéos et désireux de filmer tout ce qu’ils ont à portée de main (que ce soit une bimbo gonflable couverte de pétards ou une armada de zombies dans un immeuble verrouillé de tous les côtés) exprime quelque chose de précis au sujet de la génération YouTube, d’autant que la présence de ces clichés montés sur burnes au sein d’un huis clos s’inscrivant dans un genre vidéoludique a quelque chose d’assez gratiné. Et surtout, l’autre force inespérée du film réside dans l’affirmation du surnaturel, brisant le mystère en révélant pour de bon la vraie nature des contaminés au sein de l’immeuble (ce sont en réalité des possédés) et invitant un prêtre exorciste pour rechercher l’origine du désastre (une petite fille possédée par le diable). La chasse au démon sera donc le fil directeur du récit, filant à plein régime à la manière d’un vrai film d’exploitation sans compromis jusqu’à un final malicieux qui promet d’ores et déjà de nouvelles approches pour un quatrième épisode, lequel sera réalisé uniquement par Balaguero et viendra clôturer la saga pour de bon (le troisième opus, signé Paco Plaza, étant une préquelle). Il est en revanche un peu trop tôt pour affirmer si la technique du film en vue subjective est définitivement arrivée à son apogée : ce deuxième opus n’enterre pas le procédé, mais se contente tout simplement d’en détourner les règles sans se soucier de la pure vraisemblance des situations. Pas si mal pour un « film au carré » qui évite d’avoir l’air « carré » dans ses intentions.

Réalisation : Jaume Balaguero, Paco Plaza

Scénario : Jaume Balaguero, Paco Plaza, Manu Diez

Production : Julio Fernandez

Photographie : Pablo Rosso

Montage : David Gallart

Origine : Espagne

Date de sortie : 23 décembre 2009

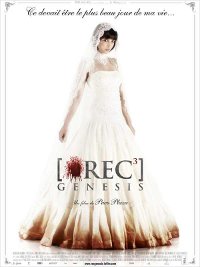

Après réflexion, il n’était pas si étonnant d’apprendre que [REC]² avait pu dérouter un grand nombre de spectateurs, en raison de sa multiplicité de points de vues et d’un concept de first person shooting redéfini à la manière d’un jeu vidéo. Changer les règles du genre et ne pas reproduire le même concept jusqu’à l’overdose ont toujours été la règle du tandem Balaguero/Plaza sur la saga [REC], et ce troisième opus, aussi attendu que redouté, ne déroge pas à la règle. Sauf que là, en dépit d’un exposant qui s’invite à nouveau sur le titre, l’affaire se complique. A vrai dire, aborder ce nouveau film pose d’emblée un terrible problème : conçu comme une préquelle censée illustrer l’origine de la fameuse « contamination » (c’est du moins ce que le titre laisse supposer), mais finalement orientée vers une voie diamétralement opposée au reste de la saga, ce qui bloque illico toute possibilité de réflexion sur le matériau filmique. Nous voilà donc dans une fête de mariage lambda, où pas mal de monde se bourre la gueule, se marre et fait la fiesta sans l’intention de s’arrêter… jusqu’au moment fatidique où le vieil oncle du marié, mordu par un chien agonisant peu de temps avant la cérémonie de mariage, ne soit pris d’une rage incontrôlable le poussant à dévorer les convives. Le temps d’une contamination qui s’effectue à la vitesse V, sans compter l’arrivée très rapide de scientifiques venus placer la réception de mariage en quarantaine, et le mariage se transforme pour de bon en carnage total : désormais, l’important est de survivre, quel qu’en soit le prix… Avec un pitch pareil, on s’interroge. Où est passé l’univers de [REC] ? Quid du processus de filmage subjectif élaboré auparavant ? En fait, durant les cinq premières minutes, Paco Plaza semble avoir trouvé la parade idéale : une caméra numérique qui capte un éventail de moments fluctuants peu avant la cérémonie, et l’apparition d’un autre cameraman plus expérimenté, équipé d’un steadicam lui permettant ainsi d’aboutir à une image beaucoup moins tremblante et plus proche d’un rendu cinéma. On pense percevoir là-dedans l’idée maîtresse du projet : établir un passage de relais d’un support de filmage subjectif à un autre, plus troublant, surtout plus logique dans la transition qu’il opère avec un filmage plus traditionnel. Sauf qu’il s’agit d’une fausse piste, et que l’on tient alors la gaffe qu’il ne fallait surtout pas commettre : le carnage commence, les deux caméras tombent par terre, leurs voyants rouges s’éteignent tous, le titre du film apparait, et c’est donc à partir de là que tout se met à partir en sucette.

D’abord, s’il est vraiment question de « genèse » là-dedans, il est nécessaire d’avertir le néophyte : le sens du mot n’est pas à interpréter sous un angle chronologique (on va y venir), et hormis l’apparition de scènes des deux premiers opus sur une télévision, ce troisième opus déguisé en préquelle ne s’illustre pas en tant que rembobinage de la catastrophe future. Non, afin de ne pas répéter la formule à succès des deux autres épisodes, Paco Plaza (désormais unique réalisateur sur le projet) a privilégié une approche beaucoup plus décomplexée, s’apparentant à un énième survival zombiesque épicé d’une love-story digne de la collection Harlequin. Dans l’idée, on n’était pas contre, surtout qu’une approche gonzo de la franchise pouvait lui conférer un peu de fraîcheur, à l’image de la dérivation caustique et délirante opérée par le mort-vivant Tobe Hooper sur la suite de Massacre à la tronçonneuse. La tragédie, c’est que ce troisième [REC] n’a même pas l’audace de s’assumer en gros portnawak déjanté et gore à souhait : l’humour se résume à trois blagues de beaufs situées en début de métrage, les personnages sont juste des clichés sans substance auxquels il est quasi impossible de s’attacher, les détails incongrus s’enchaînent sans trouver de place cohérente dans l’intrigue (notamment un type déguisé en Bob L’Eponge pour l’occasion) et honte suprême, l’ensemble s’avère encore moins gore que ses prédécesseurs (hormis la scène où la mariée découpe deux zombies à la tronçonneuse). Côté divertissement, on peut donc repasser.

Les acteurs ne sont pas non plus en reste à force d’être transparents et très mal dirigés, y compris la très charmante Leticia Dolera en mariée poussée à bout. Et en guise de conclusion, s’il n’y a finalement pas grand-chose à rajouter sur ce gâchis, on se contentera de pousser un petit coup de gueule sur les excès de bondieuserie qui, depuis les révélations maléfiques du second opus, ont dû donner du grain à moudre aux scénaristes. Car, oui, le titre Genesis est à interpréter comme une référence plus ou moins biblique, voyant l’arrivée des démons sur Terre jusqu’au moment du Jugement Dernier, avec les brebis égarées, les invocations divines, les prières, les trucs, les machins, et je ne sais quoi d’autre. La présence d’un curé ridicule qui maintient les possédés en état de transe douloureuse à la moindre prière invoquée sera donc ici d’une aide précieuse pour les deux jeunes mariés, désireux de finir la cérémonie en un seul morceau. Le final, d’une fausseté inouïe derrière son emballage romantico-gore, n’opère aucune liaison avec le reste de la saga et achève donc d’entériner l’échec du film de Paco Plaza. Ne reste alors plus que l’opus 4, intitulé Apocalypse et signé par Jaume Balaguero, entièrement axé sur la fuite de la contamination hors de l’immeuble original, pour tenter de relever le niveau, et nul doute qu’on y trouvera davantage de choses à dire.

<

p style= »text-align: left »>Réalisation : Paco Plaza

Scénario : Paco Plaza, Luiso Berdejo

Production : Julio Fernandez, Carlos Fernandez, Jaume Balaguero

Bande originale : Mikel Salas

Photographie : Pablo Rosso

Montage : David Gallart

Origine : Espagne

Date de sortie : 4 avril 2012