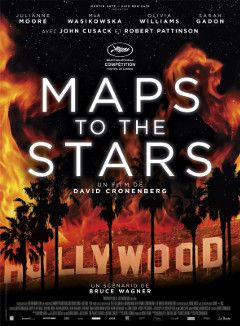

REALISATION : David Cronenberg

PRODUCTION : Prospero Pictures, SBS Productions, Integral Films

AVEC : Julianne Moore, Mia Wasikowska, Evan Bird, John Cusack, Olivia Williams, Robert Pattinson, Sarah Gadon…

SCENARIO : Bruce Wagner

PHOTOGRAPHIE : Peter Suschitzky

MONTAGE : Ronald Sanders

BANDE ORIGINALE : Howard Shore

ORIGINE : Allemagne, Canada, Etats-Unis, France

GENRE : Drame

DATE DE SORTIE : 21 mai 2014

DUREE : 1h51

BANDE-ANNONCE

Synopsis : A Hollywood, la ville des rêves, se télescopent les étoiles : Benjie, 13 ans et déjà star ; son père, Sanford Weiss, auteur à succès et coach des célébrités ; sa cliente, la belle Havana Segrand, qu’il aide à se réaliser en tant que femme et actrice. La capitale du Cinéma promet aussi le bonheur sur pellicule et papier glacé à ceux qui tentent de rejoindre les étoiles : Agatha, une jeune fille devenue, à peine débarquée, l’assistante d’Havana et le séduisant chauffeur de limousine avec lequel elle se lie, Jerome Fontana, qui aspire à la célébrité. Mais alors, pourquoi dit-on qu’Hollywood est la ville des vices et des névroses, des incestes et des jalousies ? La ville des rêves fait revivre les fantômes et promet surtout le déchainement des pulsions et l’odeur du sang…

Mais pourquoi diable n’y avait-il pas pensé plus tôt ? Et pourquoi nous, en tant qu’inconditionnels du type, n’avions jamais été étonnés de l’absence d’un tel sujet au cœur de sa filmographie ? David Cronenberg qui refait le portrait de la Cité des Anges : l’idée était trop bandante pour ne pas nourrir une foule d’attentes plus démesurées les unes que les autres. En l’état, chacune aura le temps nécessaire pour se concrétiser tout au long du film. Une joie absolue que l’on sentait venir à l’horizon : on sait désormais que chaque escapade de Cronenberg chez l’Oncle Sam n’a pour seul et unique objectif que d’en lézarder les mythes fondateurs les plus soudés. D’une structure familiale éclatée sous le poids d’une violence présentée comme génitrice des mythes de l’Amérique (A history of violence) jusqu’à la chute symbolique d’un système économique à triple visage (Cosmopolis), le cinéaste a su déverser le plus subtil des cyanures tout en ramenant le moindre de ses sujets d’étude à sa symbolique fétiche : un organisme qui se régularise, se transforme et se désintègre. Dans le cas de Maps to the Stars, on ne peut pas dire que le mot « subtilité » ait été surligné en fluo sur son contrat de mise en scène, tant Cronenberg n’a de cesse ici que de jouer les morpions cyniques derrière une couche (trompeuse) d’illustration clinique. En cela, ceux qui désespéraient depuis Crash de ne plus retrouver le Cronenberg d’avant pourront tirer un sourire XXL jusqu’aux oreilles. Idem pour ceux (dont nous faisons partie) qui, depuis plus d’une décennie, voyaient simplement Cronenberg se libérer peu à peu de son symbolisme explicite, désormais apte à tout miser sur la virulence du propos, l’art parfaitement maîtrisé du dialogue, le minimalisme calculé de la mise en scène et la propension à laisser infuser son venin au travers de cadres d’une élégance glaciale. Le revoilà donc dans une forme toujours aussi olympique, ovni céleste qui trace sa route sur une vaste cartographie des étoiles.

Des films qui ont tenté d’autopsier la Mecque du 7ème Art comme usine à rêves qui se muent vite en cauchemars, on peut en dénombrer treize à la douzaine. Deux d’entre eux retiennent ici notre attention : Boulevard du Crépuscule de Billy Wilder, bien évidemment, pour son jeu de massacre de l’hypocrisie du système et sa peinture de stars sacralisées en pleine déconfiture, mais aussi, et c’est assez surprenant, Mulholland Drive de David Lynch. C’est en réalité la première scène de Maps to the Stars qui installe d’entrée un lien intrinsèque (mais vite démenti) avec le chef-d’œuvre de Lynch : le simple fait de voir une jeune femme quitter son coin paumé pour débarquer à Los Angeles nous renvoie illico à l’arrivée hollywoodienne de la blonde Betty (jouée par Naomi Watts), le visage radieux, désormais prête à côtoyer les étoiles. Sauf que chez Cronenberg, non seulement la femme en question est tout l’inverse de cette image idyllique, mais elle ne va pas attendre la moitié du film pour se manger la face cachée d’Hollywood en pleine gueule. Il suffit de la regarder : visage à moitié brûlé, corps esquinté, habits quelconques, longs gants de cuir, regard anxieux et opacité stimulante. D’entrée, Agatha Weiss (Mia Wasikowska) donne le ton : même si le soleil perce fort les nuages à la Cité des Anges, il n’est jamais très loin dès qu’il s’agit de l’embraser sous un déluge d’hypocrisies, de perversités et de faux-semblants.

A ce stade, on ne connait pas encore les raisons de la visite de cette jeune femme, mais on pressent déjà qu’elle arrive longtemps après l’embrasement, qu’elle débarque au cœur même d’un champ de cendres voué à s’évaporer dans le vent, qu’elle incarne malgré elle une figure maudite venue sinon rendre des comptes, en tout cas remettre de l’huile sur un feu pas encore bien éteint. En cela, l’affiche du film pourrait se prévaloir d’une connotation prémonitoire mais, comme on le soulignait déjà, Cronenberg n’est plus du genre à tout manifester par l’effet outrancier ou les déluges apocalyptiques. Chez lui, un simple dialogue cryptique ou un simple décadrage sont les plus efficaces des effets spéciaux. Et si feu il doit y avoir, il sera intérieur, contenu, confiné, prêt à imploser dans un organisme qui rame de plus en plus à en retenir la pression interne. Zéro glamour, aucune candeur, décadence qui souffle le chaud comme le froid, et toute notion de rêve jetée à la décharge : le programme de la visite a le mérite d’être clair. Et dans cette façon d’ausculter Hollywood comme organisme malade et dégénéré, on peut affirmer, et ce sans avoir peur de l’hyperbole, que même des génies comme Billy Wilder ou David Lynch n’auraient jamais pu aller aussi loin dans la virulence et la peinture névrotique.

Basé sur un scénario de Bruce Wagner qui aura traîné dans les tiroirs de Cronenberg pendant plus de huit ans, Maps to the Stars semble reprendre les règles d’un film choral, centré sur une multitude de personnages se confrontant les uns aux autres et révélant peu à peu leur véritable image. Plus facile à dire qu’à faire dans ce dernier cas, tant Hollywood ne se construit sur rien d’autre que le simulacre et la perte progressive d’identité. Examinons de plus près les spécimens d’analyse : Havana (Julianne Moore), actrice vieillissante et assoiffée de reconnaissance ; Benjie (Evan Bird), enfant star arrogant et capricieux qui subit déjà une cure de désintox à seulement 13 ans ; Stafford (John Cusack), père de Benjie et thérapeute-gourou auprès de nombreuses personnalités du showbiz (notamment Havana) ; Cristina (Olivia Williams), épouse de Stafford dévorée par de profondes angoisses ; Jerome (Robert Pattinson), conducteur de stars qui tente de percer comme acteur et scénariste à ses heures perdues. Que des personnages qui, chacun à leur manière, font mine de tout contrôler sans se rendre compte que tout s’effondre autour d’eux. Que des noms et des identités, certes, mais surtout des entités instables qui glissent et qui trébuchent, nourries à tant d’autres « noms » (stars, sigles, marques…) qui se déclinent dans chaque ligne de dialogue, vouées à finir brûlées (au propre comme au figuré) dans leur course éperdue vers les étoiles.

Fidèle à son image de démiurge fasciné par la monstruosité et perfusé à la captation d’oxymores en cascade, Cronenberg ne se fixe aucune limite dans la peinture de cette smala de cinglés, n’hésitant jamais à dévisager ses acteurs par un usage diabolique de la courte focale (qui déforme les faciès) et de l’axe frontal (qui isole chaque corps dans le cadre, face caméra, avec un effet miroir terrible lors des dialogues en groupe), ni même à s’autoriser des excès réjouissants de trivialité (il suffit de voir Julianne Moore dénudée au beau milieu d’une partouze, ou en train de lâcher des pets assise sur une cuvette de WC !). Pour autant, aussi mal élevé soit-il, le cinéaste prend soin de ne surtout pas livrer une énième satire hollywoodienne, laquelle aurait pu user du cynisme trash dans un acte gratuit de sale gosse immature. Si son film pousse aussi loin le curseur de tous les vices envisageables (de l’avidité au meurtre en passant par la duplicité et le narcissisme) tout en les intensifiant par l’ajout d’angoisses très contemporaines (comme la paranoïa ou la déchéance sociale), c’est parce qu’il se double d’un sous-texte éminemment perturbant, riche d’une infinité de niveaux de lecture, qui fait bouillir tous les liquides sous une apparence zen et luxueuse.

Que les personnages du film ne soient pas du genre à susciter l’identification immédiate n’a rien de neuf chez Cronenberg (la froideur reste de rigueur), mais néanmoins, le cinéaste tend ici à poursuivre ce qu’il avait entamé avec Robert Pattinson sur Cosmopolis : un homme devenu le reflet de son propre environnement, confiné dans un espace protecteur face à une société en déliquescence, mais incapable de contrer sur lui-même l’arrivée d’un processus de mutation qui rejoint celui du monde extérieur. Ici, la limousine n’a certes pas complètement disparue (Pattinson rejoue à nouveau un homme cloîtré dans un véhicule), mais en la remplaçant par Hollywood, Cronenberg bâtit à nouveau une unité de lieu paradoxale, ouverte sur un horizon infini mais où tout le monde semble confiné dans sa bulle, sourd au moindre bruit de la réalité. Chacun semble surtout mû par un désir d’identification, voire de duplication. A titre d’exemple, le personnage de Jerome a beau se présenter comme un potentiel inventeur de récits, il se révèle incapable de puiser l’inspiration ailleurs que dans son propre quotidien à Hollywood : en effet, c’est sa rencontre avec Agatha qui le stimulera autant comme scénariste (pour l’écriture d’un script) que comme acteur au sein d’une série télévisée (voir son maquillage édifiant, calqué sur les brûlures de la joue gauche d’Agatha).

Le reste de la smala n’échappe pas à ce principe : Havana est prête à tout pour incarner le personnage que sa mère avait précédemment joué dans un vieux film, Benjie répète toujours le même rôle au sein d’une franchise à grand succès (il en est déjà au deuxième épisode) au point que sa lassitude l’amène vers la provoc totale (son destin n’est pas sans évoquer celui de Macaulay Culkin), et Stafford ressasse éperdument la même doctrine fumeuse à ses clients jusqu’à se revoir lui-même en train de la réciter en boucle dans des spots télévisés. C’est un Hollywood malade et pourtant éloigné de tout délire fantasmatique que filme ici Cronenberg : une cité maudite, close et confinée, si refermée sur ses névroses et ses obsessions qu’elle se voit dès lors condamnée à l’extinction pure et simple. Et surtout, un système mis en boucle, mû par la duplication éternelle des mouvements de flux (lieux visités qui sont toujours les mêmes, liens familiaux qui se ressemblent tous, dialogues symboliques où l’on parle sans cesse des mêmes choses, etc…) et laissant les figures qui le composent se consumer de l’intérieur jusqu’à en extraire des monstres potentiels, cristallisant ainsi au sein du monde réel le processus maternel de l’héroïne de Chromosome 3.

La joie extrême suscitée par le film se renforce encore par le fait de voir le cinéaste entériner ce constat tragique par une symbolique des plus perturbantes. En effet, dès lors que la disjonction de chaque personnage puise sa source dans une valse d’images et de duplications qui maltraitent autant la chair que la psyché (rappelons que les deux sont indissociables depuis toujours chez Cronenberg), le cinéaste abat brutalement sa carte maîtresse : dérouler le champ lexical de l’inceste au travers d’une suite de coups de théâtre et d’apparitions fantomatiques. Parce qu’Hollywood, loin de son image de vitrine luxueuse qui mettrait ses habitants à l’abri dans des villas gavées de baies vitrées et entourées de vastes clôtures, se développe ici comme la source des pires déviances psychiatriques, avec un trio de premier choix (inceste, parricide et autodestruction) sur les marches du podium. Ici, Havana se voit sans cesse hantée par le fantôme de sa mère incestueuse, jouée par Sarah Gadon (de vingt-sept ans la cadette de Julianne Moore !) : pour elle, ce fantôme agit ici autant comme un traumatisme d’enfance que comme une malédiction artistique, celle de demeurer à tout jamais comme une faible rivale qui ne supplanterait jamais le talent de sa propre créatrice.

A côté de ça, la famille Weiss révèlera in fine un terrible secret consanguin qui, on s’en doutait à l’avance, formait l’épicentre du récit de même que le point de convergence de tous les personnages centraux du film, celui d’Agatha servant ici de fil directeur. Une sorte de « malédiction » qui, au-delà de son autodestruction programmée et d’une absence totale de purification finale, symbolise en tant que telle ce qui régit désormais le système hollywoodien. Ici, l’usine du 7ème Art n’est plus une mine à inventivité, mais un territoire baudrillardien qui anéantit sa propre culture, qui se calcine en douceur par le manque d’ouverture, qui orchestre le viol de sa propre audace artistique en dupliquant sans cesse les mêmes idées et les mêmes scénarios (Benjie enchaîne les suites débiles tandis que Havana s’apprête à jouer dans un remake), qui s’incarne en organisme consanguin dont la progéniture ne peut qu’aboutir à des rejetons difformes (qu’il s’agisse d’un énième navet sur un baby-sitter vulgaire ou d’un remake mercantile qui intègre l’inceste mère-fille en tant que composante de production). Telle est désormais la logique : répéter les mêmes films, ré-exploiter les mêmes motifs, rejouer les mêmes attitudes, dans une démarche de déclinaison bouclée jusqu’à l’incendie final qui viendra tout consumer. Ou comment valider la théorie de Spielberg et Lucas sur un système de production qui prône jusqu’à l’absurde sa propre implosion.

Pour autant, Cronenberg sait éviter la déprime permanente et le pessimisme sans limite, et pas seulement avec l’humour dévastateur que l’on évoquait plus haut. Il fait aussi preuve de poésie, et c’est au travers du texte magnifique de Paul Eluard, intitulé Liberté, qu’il parvient à contrecarrer l’hystérie maladive de son propos et à amener paisiblement son intrigue vers la plus déchirante des émotions. Ce poème, conçu à la base comme une ode à la liberté face à l’Occupation de la France par l’Allemagne nazie, invoque ici un idéal de vie, quasi métaphysique, situé bien au-delà des rêves d’argent et de célébrité que ne cessent de poursuivre les entités hollywoodiennes. Seule l’échappée belle vers un paradis perdu semble prônée. Sans doute cette fameuse « route vers les étoiles », vantée par le titre et renvoyant à ces fameuses cartes des villas de stars, vendues aux touristes en visite sur les collines de Los Angeles. Une cartographie des étoiles, celles qui brillent au cœur même de la Cité des Anges et qui dorent les trottoirs de Hollywood Boulevard. Mais vu le tableau peu reluisant qu’en fait Cronenberg durant 1h54, les vraies étoiles ici seraient plutôt celles de la nuit, observées par deux âmes mourantes qui signent ensemble la fin de leur malédiction par une sorte de « remake » de sa propre origine. Ces étoiles qui ne sont accessibles que par une autre route, hélas sans retour possible.

2 Comments

Très belle critique qui soulève des points intéressants: la question de la duplication (cf. Faux semblants). C’est selon moi aussi un très bon cru de Cronenberg avec une dose de mélancolie bienvenue (les « errements » des personnages de Mia Wasikowska et Evan Bird dans ce monde replié sur lui-même).

ta critique est vraiment très très bien écrite elle est complète est très intéressante à lire franchement je te tire mon chapeaux