REALISATION : Jean-Luc Godard

PRODUCTION : Casa Azul Films, Ecran Noir Productions, Wild Bunch

ARCHEOLOGIE : Nicole Brenez

SCENARIO : Jean-Luc Godard

PHOTOGRAPHIE : Fabrice Aragno

MONTAGE : Jean-Luc Godard, Fabrice Aragno

ORIGINE : Suisse

GENRE : Expérimental

DATE DE SORTIE : inconnue

DUREE : 1h34

BANDE-ANNONCE

Synopsis : Te souviens-tu encore comment nous entrainions autrefois notre pensée ? Le plus souvent nous partions d’un rêve… Nous nous demandions comment, dans l’obscurité totale, peuvent surgir en nous des couleurs d’une telle intensité. D’une voix douce et faible, disant de grandes choses, d’importantes, étonnantes, de profondes et justes choses. Image et parole. On dirait un mauvais rêve écrit dans une nuit d’orage. Sous les yeux de l’Occident, les paradis perdus. La guerre est là…

Il est quand même gonflé, le Jean-Luc. Même au bord du précipice, même après avoir signé son plus beau chant du cygne, même sur le point d’oser le film de trop, il réussit génialement à nous la mettre à l’envers. La redite, le radotage, voire la sénilité, tout ça, le savant fou du 7ème Art ne connait pas. Quoique la redite, en l’occurrence, ce n’est pas sûr à 100% : par sa construction sous forme d’enfilade de citations et d’extraits de films, Le Livre d’image nous renvoie à rien de moins que ses fameuses Histoire(s) du Cinéma, clairement pas la porte d’entrée la plus accessible au cycle expérimental qui parachève sa carrière. Adieu au langage ayant mis les choses au clair il y a quatre ans, Godard largue enfin les amarres, n’obéit plus à rien, mélange tout. Et, peut-être pour la première fois, semble décidé à nous égarer. On l’avoue sans honte : ce film-là, on ne peut pas le raconter avec des mots, son pitch étant aussi insondable que son scénario et son casting sont inexistants. Bye-bye le « repère » maintenant que le « langage » a pris la poudre d’escampette, donc ? Ça se discute. En sortant du film, on est déjà en train de travailler dessus, de se le refaire, de le recomposer par bribes. Et on sait bien que, tel un vieux Yoda qui inverserait sujet et complément pour mieux propager le nouveau verbe, Godard a toujours joué sur les mots. Alors imitons-le. Et enquêtons déjà sur le titre : pourquoi Le Livre d’image et pas Le Livre des images ? A priori, le sujet serait davantage la généralité que la diversité. On devine le piège : le mot « image », isolé sur l’affiche en blanc dans un titre écrit en rouges, représente l’unicité. Un mot simple, dépourvu d’article défini, presque un nom propre. Ce livre, c’est le sien, pas le nôtre. On se contentera donc de le feuilleter, et c’est bien ce que l’on entend au début : il faut désormais penser avec sa main et ses cinq doigts, car ce sont eux qui créent les signes, plus parlants que le langage. Beau programme, si cryptique en l’état qu’on sent qu’il va y avoir du boulot.

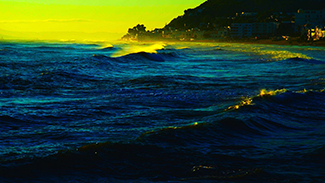

Pas de scénario, donc. Dans ses précédents films, Jean-Luc Godard avait au moins la décence de tracer un début de fiction, de mettre en scène des acteurs, de laisser le facteur humain s’inviter dans les méandres de son expérience plastique. Mais là, niet, nada, que dalle. On est dans le montage pur, celui qui déconstruit à mesure qu’il ressemble, celui qui tourbillonne toujours plus lorsqu’il nous bombarde d’images et de raccords. Les visions s’enchaînent, les variations sonores aussi, parfois dans un effritement qui irrite – certaines phrases sont inachevées ou répétées – ou dans une logique qui nous échappe. Des images sans le son, des sons sur un écran noir, des désynchronisations qui se succèdent à des surimpressions, des couleurs malaxées et saturées, etc… Késako ? On ne saisit rien sur l’instant, alors autant se limiter à contempler ce fascinant magma visuel et sonore, histoire de recomposer tout a posteriori. On va ainsi à la pêche au(x) sens(ations), on chope des bribes de mots ou d’idées visuelles, un peu comme un livre d’images que l’on feuilletterait en s’imprégnant de telle image mais pas de telle autre. Le film nous « agresse » au sens propre du terme, c’est sûr, et c’est souvent agaçant – mais patience. Ne pas oublier qu’approcher de façon intellectuelle le premier visionnage d’un film de Godard est une promesse de souffrance. Se laisser aspirer par le tourbillon, devenir une éponge à sensations, voilà la règle à suivre – si tant est qu’un tel cinéaste veuille réclamer de nous qu’on en suive une.

Ainsi donc, en vrac, on contemple des tableaux et des photos d’archives, on entend des citations, on repère des extraits de films plus ou moins connus. Sur ce dernier point, tout y passe : Le Mécano de la General de Buster Keaton, Sueurs froides d’Alfred Hitchcock, Johnny Guitare de Nicholas Ray, Bande à part de vous savez qui (Jean-Luc n’en est plus à une autocitation près !) et même 13 Hours de Michael Bay ! Tout ça pour quoi ? Déjà pour dresser des parallèles (Godard met ses propres films en parallèle des classiques qui l’ont inspiré), ensuite pour chahuter le taux de tolérance de certains à la notion de « plagiat » (fidèle à sa croyance totale en l’indépendance des images fabriquées ou montées, le cinéaste a ici zappé tout droit d’auteur !), enfin pour bâtir un poème mémoriel sans leçon ni port d’attache, riche de fragments samplés et scratchés avec l’aide de trois partenaires coproducteurs (les fidèles Jean-Paul Battagia et Fabrice Aragno, mais aussi la nouvelle venue Nicole Brenez, théoricienne du cinéma et spécialiste d’Abel Ferrara). Le décryptage vient tout seul, peu à peu, par à-coups. Deux images retiennent ici notre attention : un dessin de Bécassine et la photo d’un doigt levé. La domestique bretonne – récemment délestée de son stéréotype d’héroïne niaise et stupide par Bruno Podalydès – sert ici de marraine au projet de Godard : son mutisme protège sa sagesse, son doigt levé manifeste sa curiosité et son inventivité manuelle reflète son désir plus ou moins conscient de bousculer l’ordre établi. Penser avec les mains, c’est une certaine idée du travail manuel, de l’artiste qui puise à l’artisanat pour que de la technique naisse la réflexion. Si éloge il y a dans Le Livre d’image, ce n’est donc que celui-là : bannir le langage qui ruine le sens et l’essence du tout, et opter pour le signe qui devient le nouveau verbe, qui clarifie tout. Bref, choisir le silence (car il est d’or) mais surtout ne jamais se taire (car ce sont les images qui hurlent).

C’est peu dire que le parti pris a de quoi décoiffer, voire même paraître vain et délirant dans son optique de mash-up bordélique. Pour autant, il tend vers quelque chose de sérieux, donc de forcément politique quand on connait un peu la sensibilité de Godard. Le point final du film est un peu la destination d’un voyage. Et ainsi, après nous avoir fait voyager dans le monde des images et la mémoire du cinéma, le cinéaste délaisse l’Histoire pour une autre, en cours ou en approche, en tout cas en lien avec l’éternelle violence des hommes. La guerre, encore elle, toujours elle, reste ce Mal absolu que Godard n’aura décidément jamais cessé d’évoquer, de façon frontale (Le Petit Soldat, Les Carabiniers, Je vous salue Sarajevo) ou détournée (Le Vent d’Est, La Chinoise, Film Socialisme). Et comme il n’aime rien tant que de se placer du côté des perdants (quitte à susciter la polémique), il s’attache ici à la mort d’une certaine utopie du monde arabe, brassant des faits sous forme de fragments visuels et sonores sans trop les développer. Sont ainsi évoqués l’émirat de Dofa, le mythe de Shéhérazade, les exactions de Daesh, l’Arabie fantasmée par Alexandre Dumas, avec deux livres de l’écrivain franco-égyptien Albert Cossery (La violence et la dérision et Une ambition dans le désert) comme fils directeurs en matière de citation. Le point de vue du cinéaste sur notre relation à ce monde oriental est évidemment celui d’un pessimiste, avec une voix sépulcrale qui aide à enfoncer le clou et un viseur braqué sur la notion de « regard » (ne pas confondre avec le « point de vue » !). Ainsi donc, selon lui, les faits sont définis par l’action (ce qui a été fait) et par l’inaction (ce qui a découlé du regard). Il faut « faire » au lieu de « voir », avec l’espoir d’une insurrection en bout de course (« Il doit y avoir une révolution » sera ici l’une des dernières phrases offertes par le film). Travailler avec les mains au lieu de dominer avec les yeux : c’est de ce principe-là que peut naître une idée nouvelle, une pensée différente, un regard non faussé.

Fort de ce constat-là, on en ressort avec une idée assez claire de la démarche finale de Jean-Luc Godard. Le cinéaste ne nous mâche pas le travail, bien sûr. Il s’acharne à nous délester de notre traditionnel bagage analytique, c’est clair. Mais c’est parce qu’à ses yeux, son film est comme le monde, carrément un film-monde : il ne se décrypte pas avec les yeux, mais intuitivement, de façon parcellaire, via un amas de signes qui devient le nouveau langage et un montage fracturé qui traduit un geste manuel. En authentique geek de 88 ans, Godard n’a plus la capacité de se concentrer sur le monde, ce dernier étant désormais saturé d’images et de sens divers par la folie irréversible d’Internet et des réseaux sociaux. Il n’est plus un auteur qui regarde, mais un mixeur qui (se) réfléchit sur le tourbillon visuel et sonore qui l’entoure et menace de l’aspirer. Le film lui-même se veut menaçant parce que sa forme interroge son propre fond, parce que son imperfection n’en rate jamais une pour accroître notre stress. A la manière des trains qu’il fait parfois se succéder à l’écran (symbole évident d’une direction qui se cherche), Le Livre d’image déraille, bégaie, graillonne, déboîte, ressasse, s’égare aussi, agace parfois, mais fascine toujours. Et même en ayant souvent envie de le refermer, on ne peut retenir notre désir de continuer à en tourner les pages. Sans doute parce qu’on sait qu’on y reviendra à un moment donné, histoire d’y piocher de nouvelles idées ou d’y repenser lorsqu’un événement médiatique s’en fera soudain l’écho. Qu’on le juge accompli ou cadavérique n’a aucune valeur, seul compte ce qu’il met en perspective. Image et parole : deux mains qui se rejoignent, la première (em)porte la seconde. Le dernier extrait offert par le film aura donc valeur de manifeste : un homme et une femme dansent, l’homme se casse la gueule, la femme reste debout. Si cet adieu était un message, on en a compris le sens. Le langage ne peut plus vibrer puisqu’il nous a dit adieu. L’image, elle, reste debout, souveraine, éternelle. Et elle tient sa parole.

1 Comment

C’est vrai que c’est décousu et agressant . Désagréable …