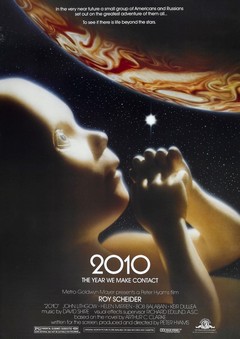

REALISATION : Peter Hyams

PRODUCTION : Metro Goldwyn Mayer

AVEC : Roy Scheider, Helen Mirren, John Lithgow, Bob Balaban, Douglas Rain, Keir Dullea, Madolyn Smith, Saveli Kramarov, Elya Baskin, Mary Jo Deschanel, James McEachin, Herta Ware

SCENARIO : Peter Hyams

PHOTOGRAPHIE : Peter Hyams

MONTAGE : Mia Goldman, James Mitchell

BANDE ORIGINALE : David Shire

ORIGINE : Etats-Unis

TITRE ORIGINAL : 2010 : The Year We Make Contact

GENRE : Science-fiction

DATE DE SORTIE : 3 avril 1985

DUREE : 1h56

BANDE-ANNONCE

Synopsis : Neuf ans se sont écoulés depuis l’incident du vaisseau Discovery, durant laquelle l’ordinateur HAL 9000 aura fini par éliminer quatre astronautes avant d’être désactivé par l’astronaute David Bowman. Afin d’éclaircir ce mystère, le professeur Floyd (directeur de la mission précédente), l’ingénieur qui a conçu Discovery et le créateur d’HAL s’associent à une équipe soviétique au sein du vaisseau Leonov afin de retrouver le Discovery, toujours en orbite au point de Lagrange entre Jupiter et son satellite Io. Tandis que l’équipage réactive HAL afin de comprendre l’origine de sa folie, les tensions sur Terre entre les deux nations atteignent un point critique…

Oser une suite au chef-d’œuvre spatial de Stanley Kubrick était certes une idée suicidaire, mais était-ce pour autant une mauvaise idée ? En 1984, Peter Hyams et Arthur C. Clarke prouvaient que rien n’était impossible avec ce second chapitre de l’ultime odyssée…

Si neuf années séparent les titres des deux livres écrits par le romancier Arthur C. Clarke, il y en a quinze qui séparent leurs adaptations respectives sur grand écran. Sans doute parce que le pari de jouer les prolongations releva pendant longtemps du crime de lèse-majesté, et que beaucoup ont jugé bon de ne pas s’y risquer. Quelle idée d’envisager une suite à 2001 l’odyssée de l’espace de Stanley Kubrick ?!? Comment pouvait-on trouver logique, voire même judicieux, de prendre le risque d’abîmer la portée subjective de cette œuvre matricielle, totem inoxydable de la science-fiction d’une part, puits infini de mystères et de réflexions métaphysiques d’autre part ? Il y avait là de quoi cocher toutes les cases du suicide artistique pur et simple, quand bien même Clarke avait accouché d’une édifiante tétralogie littéraire, entamée avec un premier roman écrit en parallèle de la mise en chantier du film de Kubrick et poursuivie avec trois suites (2010 : Odyssée deux, 2061 : Odyssée trois, 3001 : Odyssée finale). Du coup, à moins de trouver le moyen de rebondir sur le point d’interrogation qui clôturait 2001, l’impasse était là. Mais la MGM s’y engouffra malgré tout au début des années 80, confortée par le succès des films spatiaux depuis le carton planétaire de Star Wars en 1977. D’abord horrifié à l’idée d’entrer en compétition avec le maître, le réalisateur Peter Hyams, déjà très familier de la SF après les succès de Capricorn One et d’Outland, changea d’avis lorsqu’il découvrit le roman de Clarke, en l’état propice à créer un film très différent. Après avoir obtenu l’adoubement de Kubrick lui-même et choisi d’intégrer Arthur C. Clarke dans le processus d’écriture du scénario, Hyams prit ainsi la décision d’ancrer le récit dans un contexte tendu de Guerre Froide où le premier contact de l’espèce humaine avec une intelligence extraterrestre irait de pair avec la recherche d’une paix mondiale. Forte ambition pour un cinéaste qui, pour ne rien laisser au hasard, occupa même les postes de scénariste, producteur et directeur photo. En cas d’échec, on saurait donc à qui expédier de jolies cargaisons de monolithes noirs dans la tronche. Mais l’échec n’est pas là, bien au contraire.

On ne peut certes pas en vouloir à ceux qui préfèrent juger 2010 comme une sorte de suite paradoxale, un peu mi-figure mi-raisin, pas forcément utile au départ mais pas forcément décevante à l’arrivée. Cela tient sans doute au fait que le fort désidérata de Peter Hyams de prendre ses distances avec Stanley Kubrick se repère davantage dans l’intention de départ que dans le résultat final. Dès le pré-générique du film, où sont rappelés à notre mémoire les événements-clés de 2001 sous la forme d’un journal de bord (avec les plans du film de 1968), la connexion entre les deux films s’impose comme une obligation. Le temps d’un générique de début et de fin qui intègre – sur un rythme plus accéléré – le majestueux Ainsi parlait Zarathoustra de Richard Strauss, la révérence d’Hyams envers son imposant prédécesseur est actée. Quant au scénario lui-même, c’est peu dire qu’il n’hésite pas à réintégrer des éléments bien connus des puristes : le vaisseau Discovery en perdition autour de Jupiter, le monolithe noir en tant qu’énigme non résolue pour le gouvernement américain, le superordinateur meurtrier HAL 9000 – à qui Douglas Rain offre à nouveau son inoubliable timbre vocal – qu’il s’agit désormais de réactiver, sans oublier les personnages respectifs de l’astronaute David Bowman (Keir Dullea) et du docteur Heywood Floyd (ici joué par l’excellent Roy Scheider). En clair, sur la nature même du film, il est impossible d’y voir un enfant « autonome » capable d’effacer fissa le souvenir du père. Faire l’impasse sur ce qui a déjà existé n’obéit ici qu’à une logique d’aveuglement pur et simple, et de ce fait, 2010 traduit bien un désir de continuité qu’il va falloir juger comme tel, avec le risque – imparable – de repérer ici et là des signes de dénaturation, voire de trahison. Fort heureusement, en bon tacticien conscient de l’ampleur d’un tel défi, Hyams construit son long-métrage comme un dialogue implicite et permanent avec les enjeux métaphysiques de 2001, histoire de s’en montrer digne à défaut de les amplifier.

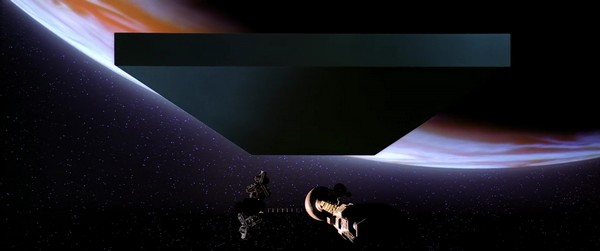

Sans surprise, le long travail de réécriture du roman 2010 : Odyssée deux effectué par Hyams sous le regard bienveillant – et visiblement comblé – d’Arthur C. Clarke aura surtout consisté à tailler dans le vif en vue d’obtenir une continuité implicite avec le chef-d’œuvre de Kubrick. D’où le choix d’un récit certes plus linéaire mais aussi très épuré, biffant sans regret une sous-intrigue originelle autour de l’attaque d’un vaisseau spatial chinois par une créature issue du satellite jupitérien Europe (pas un milligramme de bis ici). D’où, aussi, le choix d’une production design chargée d’opérer la confrontation entre celle d’avant (intemporelle en 1968, parce que tout était à imaginer) et celle d’après (l’intérieur sombre du vaisseau russe Leonov rappelle à bien des égards les coursives claustro-industrielles du Nostromo d’Alien). D’où, enfin, cette tentation de faire évoluer le rapport entre Américains et Russes – à peine chuchoté dans un dialogue-clé chez Kubrick – sur fond d’une vaste crise diplomatique assimilable à celle des missiles de Cuba en 1962, là où le roman de Clarke montrait deux nations amies avec des astronautes travaillés par le même désir de collaboration. Et n’oublions pas la fameuse phrase « My God, it’s full of stars ! » (absente chez Kubrick !), ici empruntée par Hyams au roman de Clarke à des fins de leitmotiv envoûtant. A l’image des choix judicieux d’un Denis Villeneuve qui aura réussi à offrir une suite absolument magistrale au Blade Runner de Ridley Scott, tous ces partis pris ne servent pas à clarifier tout ce qui avait été autrefois laissé à l’état d’énigme (le mystère du monolithe ne sera jamais éventé), mais à élargir l’horizon interprétatif de 2001 par une série d’événements plus concrets sur le plan visuel. D’une sonde spatiale anéantie par une force inconnue jusqu’à la transformation finale de Jupiter en soleil, Hyams filme l’inexplicable avec un vrai souci de réalisme scientifique qui, paradoxalement, n’offre aucune réponse. Tout comme dans 2001, le plaisir de la réflexion et de l’émerveillement passe ici avant tout par l’effet de sidération. La différence tient donc dans un constat très simple : tandis que Kubrick extrapolait sur le futur à une époque où tout était à imaginer, Hyams adopte une position de scientifique dans un cadre spatial réaliste où bien des choses restent à explorer. En gros, la « fiction scientifique » prend le relais de la « science-fiction ».

Autre soulagement : la seule réponse offerte à l’une des interrogations soulevées par 2001 ne sera pas la plus susceptible de briser l’infini horizon interprétatif du film de Kubrick. Quelle était l’origine de la dérive meurtrière du fameux HAL 9000 ? Une simple conséquence de la dissimulation du véritable objectif de la mission : ce principe, conçu en désaccord total avec la nature d’un ordinateur à motivation autonome (son travail consiste à traiter des informations sans les distordre ou les dissimuler), piégea HAL dans une boucle de Möbius et le rendit paranoïde. En somme, un ordinateur qui disjoncte parce qu’on lui ordonne de faire une chose qu’il ne sait pas faire, c’est-à-dire mentir. Explication simple, pragmatique, forcément un peu frustrante pour quiconque espérait se retrouver face à d’autres pistes réflexives sur le thème de l’intelligence artificielle – c’est bien là-dedans que résidait autrefois toute la stimulation intellectuelle de l’action sur le vaisseau Discovery. Toutefois, ce coup de théâtre, déjà présent dans le livre de Clarke, demeure suffisamment en accord avec les enjeux développés par Kubrick pour ne pas ressembler à une faute de goût. Si faute il y a, il faudrait plutôt la chercher du côté de la présence de David Bowman, ici à l’état de force omnisciente qui paraît influer de façon mystérieuse sur les enjeux du récit. On espérait un hors-champ intégral pour Bowman, de façon à ce que le film colle à merveille à la porte ouverte du final de 2001. Or, Hyams se cale davantage sur la logique du roman de Clarke en intégrant l’astronaute disparu dans la diégèse frontale du film. D’abord dans deux scènes terrestres où il se rappelle à la mémoire de sa famille terrestre (d’abord sa femme remariée, ensuite sa mère agonisante), ensuite dans un dialogue avec Floyd où s’enchaînent ses diverses incarnations d’antan (l’astronaute, le vieillard, le fœtus), enfin lors du climax final où son ultime message est transmis à l’humanité par un HAL sur le point de mourir. Des scènes certes réussies en tant que telles, mais qui rendent tangible ce qui aurait gagné à rester dans l’ombre. Ce sera là, en fin de compte, le seul petit bémol à accorder au film.

Sur la question du réalisme scientifique que l’on évoquait plus haut, Peter Hyams aurait ici tendance à suivre davantage l’exemple d’Outland (intéressante relecture futuriste du Train sifflera trois fois) que de Capricorn One (nanar anachronique qui puisait dans les théories conspirationnistes autour du voyage sur la Lune – dont une attribuée à Stanley Kubrick !). Comme pour tâcher de fuir l’irréalité et les artifices inutiles, la démarche créative qu’il impose consiste à « produire du vrai ». La présence du génial concepteur artistique Syd Mead – dont le CV cinématographique a de quoi donner le vertige – et du directeur des effets spéciaux Richard Edlund pèse lourd dans tout ce qui confère à 2010 les caractéristiques d’un véritable trip spatial, riche d’une imagerie flamboyante et de trucages numériques inédits. Tout est mis à profit pour cristalliser la connaissance spatiale de l’époque, à l’image de la surface mouvante de Jupiter (si éblouissante qu’un astrophysicien n’y verrait sans doute que du feu !) ou des choix photographiques d’Hyams qui isolent à plusieurs reprises une petite tâche de couleur – en général un vaisseau spatial en mouvement – sur une surface spatiale dominée par le noir absolu – en général la face cachée d’une planète qui devient alors aussi abstraite que le monolithe noir. Même verdict pour la tâche la plus délicate du film, à savoir de rendre crédible une fin quasi spielbergienne où la naissance d’un nouveau soleil au sein du système solaire fait renaître la paix sur Terre et amorce la possible apparition d’une autre forme de vie dans l’univers. Inoubliable climax aux répercussions poignantes, et qui invite à garder tout mystère intact au détour d’un ultime plan mystérieux (la nouvelle Terre serait-elle donc ce fameux satellite Europe, sur lequel une végétation voisine de la nôtre et un nouveau monolithe ont fait leur apparition ?). Faisons le bilan : un space-opera visuellement somptueux, un pamphlet pacifiste de premier choix, un souci de réalisme scientifique placé dans la continuité directe des extrapolations d’antan, un casting prestigieux (de Roy Scheider à Helen Mirren en passant par John Lithgow et Bob Balaban), un final aussi magique qu’énigmatique, et, en définitive, une suite kamikaze qui ne dénature en rien son inégalable prédécesseur. Plus méconnu que décrié, 2010 a clairement l’envergure d’un grand film. Le redécouvrir et le réévaluer ne serait donc pas de trop.