REALISATION : Francis Ford Coppola

PRODUCTION : Zoetrope Studios, Dolby Laboratories, Memento Films Distribution

AVEC : Vincent Gallo, Alden Ehrenreich, Maribel Verdu, Klaus Maria Brandauer, Carmen Maura, Rodrigo de la Serna, Leticia Bredice, Mike Amigorena, Sofia Gala, Francesca De Sapio

SCENARIO : Francis Ford Coppola

PHOTOGRAPHIE : Mihai Malaimare Jr.

MONTAGE : Walter Murch

BANDE ORIGINALE : Osvaldo Golijov

ORIGINE : Argentine, Espagne, Etats-Unis, Italie

GENRE : Drame

DATE DE SORTIE : 23 décembre 2009

DUREE : 2h07

BANDE-ANNONCE

Synopsis : Tetro est un homme sans passé. Il y a dix ans, il a rompu tout lien avec sa famille pour s’exiler en Argentine. À l’aube de ses 18 ans, Bennie, son frère cadet, part le retrouver à Buenos Aires. Entre les deux frères, l’ombre d’un père despotique, illustre chef d’orchestre, continue de planer et de les opposer. Mais Bennie veut comprendre. À tout prix. Quitte à rouvrir certaines blessures et à faire remonter à la surface des secrets de famille jusqu’ici bien enfouis…

Par où commencer pour évoquer Tetro ? D’abord le deuxième stade de la nouvelle carrière de Francis Ford Coppola, réalisé en 2009 entre L’Homme sans âge et le sublime Twixt. Ensuite la confirmation qu’après une longue pause de dix ans qui aura pris fin en 2007, le cinéaste du Parrain avait choisi de zapper le système hollywoodien pour laisser libre court à ses désirs d’expérimentation dans des films personnels et intimes à petit budget, tournés en numérique et en totale liberté, sans souci de publicité et de rentabilité immédiate – une hypothèse aujourd’hui fragilisée au vu du tournage bel et bien imminent de son mythique projet Megalopolis. Enfin la certitude que cette trinité expérimentale entérinait le rajeunissement artistique d’un vrai « homme sans âge », démiurge trop longtemps privé de ses désirs de cinéaste et désormais désireux de se la jouer Benjamin Button pour mieux revenir aux origines, les siennes comme celles de son art. Reste la continuité d’une œuvre, bel et bien présente : il faut préciser que Tetro est le troisième film – après Conversation secrète et L’Homme sans âge – que Coppola aura lui-même scénarisé en solo, et le troisième – après Dementia 13 et Rusty James – qu’il aura tourné en noir et blanc. Et d’ailleurs, comme dans Rusty James, il y est encore question d’une histoire de frères, cette fois-ci à très haute teneur autobiographique, où le cadet idolâtre un aîné aussi magnétique que mystérieux. La nouveauté là-dessus vient du fait qu’il y a désormais un père dans cette équation fraternelle, un ogre mémoriel et compositeur de musique qui pèse d’autant plus lourd qu’il évoque aussi bien le Vito Corleone du Parrain que le propre père de Coppola (Carmine, lui aussi compositeur). On le voit bien : pour cette nouvelle orientation de son cinéma et en particulier pour Tetro, le cinéma de Coppola est plus que jamais une affaire de famille. Mais comme l’idée du rajeunissement reste infusée dans son œuvre, le temps s’en mêle autant que les temps se mêlent. Et de la part d’un artiste qui a souvent travaillé la question des générations (avec la règle qui veut que tout un chacun ne se retrouve pas à la place à laquelle il aspirait au départ), Tetro se veut triple : une réponse, un bilan et un éblouissement.

FAMILIA VAMPIRA

La fibre générationnelle, disait-on, est une constante directe chez Coppola. Outre le fait qu’il soit lui-même père d’une large fratrie de cinéastes (Sofia, Roman, Gia) et descendant d’une lignée d’artistes, l’un des motifs récurrents de sa filmographie aura été de filmer des personnages qui, à la fois sur l’échelle et sur l’arbre des générations, ne se sont jamais sentis à leur place. Soit parce que la succession était un poids à assumer (sur ce point, Tetro clôt une longue lignée de films entamée avec Le Parrain), soit parce que la place à tenir présentait un problème en lien direct avec l’âge. Dans Jack, un enfant vieillissait trop vite jusqu’à atteindre en quelques années les traits d’un Robin Williams quadragénaire, avec tout ce que cela pouvait engendrer comme projections décalées ou incestueuses. Dans L’Homme sans âge, un vieux professeur joué par Tim Roth développait des facultés de rajeunissement après avoir été frappé par la foudre et se mettait alors en quête des origines de la linguistique. Dans une poignée de films commerciaux comme Peggy Sue s’est mariée ou Dracula, un personnage se confrontait à chaque fois à sa tragique destinée d’individu d’un autre temps, condamné de ce fait à passer pour un intrus potentiellement menaçant et voué à dérégler l’horloge interne de l’époque visitée. Il y a donc chez Coppola cette idée que le temps s’est figé (au mieux) ou s’est écroulé (au pire), qu’une telle aberration temporelle ne peut qu’engendrer une révélation au-delà de l’horreur et de la beauté – deux mots que le cinéaste s’est toujours amusé à confondre. Il y aura donc bien une révélation dans Tetro, plus précisément celle d’un secret familial lors d’un dernier quart d’heure terrassant d’émotion, et ce sera un coup de massue – gare au spoiler car on va rentrer dans les détails un peu plus bas. Et il y aura aussi un décor où le temps semblera s’être « suspendu » : une Argentine fantasmatique, un Buenos Aires de carte postale, moins à lire comme une réalité concrète – même si le film a été tourné sur place – que comme une plongée dans la tête de Coppola, là où la vie devient conte, là où l’anecdote devient mythe.

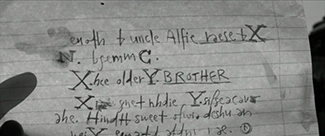

On n’est pas si surpris de retrouver ici, comme dans L’Homme sans âge, un écrivain en guise de pivot du récit. Non pas un « personnage principal », attention, car celui-ci est au contraire un jeune matelot nommé Bennie (Alden Ehrenreich), profitant d’une escale à Buenos Aires pour rendre visite à son frère aîné Angelo (Vincent Gallo) qu’il n’avait pas vu depuis des années. Il y a une raison à cet éloignement : tous deux ont choisi de quitter le foyer familial, en l’état dominé par l’image à la fois prestigieuse et maladive d’un père chef d’orchestre au propre comme au figuré, le grand Carlo Tetrocini (Klaus Maria Brandauer). Si Bennie a su rebondir et se bâtir un trajet intime, Angelo, lui, a choisi une voie bien plus radicale : s’enfermer dans l’oubli comme un escargot se serait recroquevillé au fond de sa coquille, et assumer son désir d’individualité en faisant le choix de mutiler violemment son nom de famille plutôt que d’en choisir un autre (le nom « Tetrocini » devient le prénom « Tetro », traduction de « sombre » en italien). L’écrivain, c’est lui. Le frère magnétique et mystérieux que l’on évoquait plus haut, c’est lui. L’aîné sauvage et colérique que le cadet n’arrive ni à comprendre ni à canaliser, c’est lui aussi. Parce qu’au fond, il y a un secret enfoui et indicible, centre de gravité des souffrances et culpabilités familiales, tout juste crypté par des « N » et des « X » sur des feuilles gribouillées et remisées dans de vieilles valises. L’écriture est donc autant le domaine du génie que celui du trauma, l’association des deux étant le seul moyen de toucher du doigt une vérité potentiellement inavouable. Et tandis qu’Angelo, au point mort question poésie et écriture depuis son séjour en hôpital psychiatrique, se contente d’un boulot de machiniste pour de petits spectacles théâtraux joués dans les bars du quartier de la capitale argentine, Bennie tente l’impossible en cachette. Avec l’aide de la douce Miranda (Maribel Verdu), à la fois compagne de Tetro et poétesse-thérapeute à la patience d’ange, il décide de publier coûte que coûte le manuscrit de son frère pour qu’éclate enfin son génie. Au risque de se le mettre définitivement à dos. Au risque de bouleverser fatalement une unité familiale déjà plus qu’instable. Au risque de « tuer le père ».

On faisait état il y a peu, à propos d’Apocalypse Now, du parcours allégorique d’un soldat (le capitaine Willard) remontant le fleuve Nung jusqu’au repaire de l’homme fou qu’il était chargé d’éliminer (le colonel Kurtz), et de ce que ce parcours pouvait évoquer si on le mettait en parallèle avec le 2001 de Kubrick. On y voyait un retour vers les origines primitives du monde, une régression hallucinée de l’être humain dans une quête d’un savoir à la fois « ultime » et « interdit », que seul Kurtz, gourou-monolithe vénéré par sa tribu de singes drogués et décivilisés, serait capable de propager. Sur Tetro, l’écriture ne fait plus du « savoir de l’humanité » une chose à quêter, à creuser ou à synthétiser. Elle se tourne au contraire vers un autre mystère, moins métaphysique mais tout aussi torturé : la famille, espace intérieur autant que cosmos au format pocket, avec les constellations qui en tracent la forme (affects, inhibitions, douleurs, frustrations) et l’expérience intime qui lui donne sa raison d’être. Et surtout, ici, le manuscrit détenteur de la vérité a été crypté, rédigé par Tetro à l’aide d’un code que lui seul connait (pas mal de lettres inversées et de phrases désordonnées) et qui sert donc de cadenas bloquant l’accès à sa propre intériorité. En cherchant à forcer ce cadenas pour accéder à ce « texte réel » qu’est le schéma interne de son frère, Bennie se tourne vers l’intérieur d’un « corps opaque » tout comme Willard et ses hommes faisaient autrefois reculer les frontières de l’extérieur en direction de ce « totem opaque » qu’était Kurtz. Son but, c’est de briser le refoulement, de tout divulguer, et qu’importe si le prix à payer est une cellule familiale réduite à l’état de Vietnam. Dans un sens, Bennie creuse ici un état que Coppola évoque de façon détournée, à savoir la communication (autour) d’une œuvre : un artiste autiste qui en refuse l’accès au monde extérieur, une traduction bloquée qui la prive de toute universalité, une reconnaissance sapée par le besoin maladif de refouler ce qui ne doit pas être révélé (on voit ici Tetro s’éclipser d’un improbable festival de théâtre de Patagonie).

La difficulté à divulguer une œuvre tient ici autant dans le secret terrible dont elle est dépositaire (la mort de la mère d’Angelo dans un accident de voiture alors que celui-ci tenait le volant) que dans ce qu’elle tait d’un cercle familial alimentant de profondes terreurs incestueuses (le « péché originel » du récit vient ici d’un père-ogre qui a volé sa petite amie à Angelo lorsqu’il était adolescent). Les branches de l’arbre généalogique sont ainsi irriguées par le crime, voire même définies par lui – qui a dit Le Parrain ? Lorsqu’il découvrira au final qu’il n’est pas un frère mais un fils, Bennie aura ainsi achevé sa remontée du fleuve, passant soudainement de l’horizontal au vertical : le pacte fraternel d’antan (une lettre de promesse de retrouvailles écrite par Angelo avant son départ) se sera soudain mué en une hérédité maudite, le ramenant aux dettes et aux atavismes de la lignée familiale. Et son frère Tetro, d’abord refugié tel un Kurtz dans le hors champ de ces ténèbres dont il a fait son domaine, sera lui aussi passé de l’ombre (apaisante) à la lumière (aveuglante). Lorsqu’il apparaît pour la première fois dans le film, c’est en contre-jour : une porte qui s’ouvre bruyamment, une silhouette qui surgit sans crier gare avec des béquilles, presque à la manière d’un monstre. Par la suite, même éclairée et révélée au grand jour, sa silhouette reste marquée par l’ombre quand elle n’est pas elle-même une ombre (voir celle qui apparaît sur le mur lors d’un dialogue très sec avec Bennie – clin d’œil direct à Dracula). Cadré en clair-obscur ou isolée derrière un faisceau de lumière trop puissant, Tetro révèle sa vraie nature lorsqu’on le voit à l’œuvre en tant que machiniste : en tant qu’artiste sans œuvre, nourri à l’aigreur de devoir rester derrière les projecteurs, la seule arme dont il dispose pour exprimer sa colère est cette lumière qu’il braque sur la scène et sur ceux qui s’y agitent. Dans ces moments-là, il est autant un technicien servile qu’un metteur en scène – on le voit même créer volontairement le chaos durant une relecture burlesque du Fantôme de l’Opéra. Cette obscurité à laquelle il s’est jadis condamné a été créée par le père, qui, un jour, aura proféré à son fils la phrase qui tue : « Il ne peut y avoir qu’un seul génie dans la famille ! ». Ainsi est mort Angelo, ainsi est né Tetro, homme-artiste devenu ombre de lui-même, à jamais vampirisé par celui qui lui a dit de se tenir loin de la lumière.

LATERNA MAGICA

Pour jouer un tel personnage, il était évident que le choix de Vincent Gallo s’imposait davantage que celui de Matt Dillon (le « cadet » de Rusty James, initialement envisagé pour le rôle). Ce brillant acteur-réalisateur aux relents d’auteur maudit autoproclamé, n’en ratant jamais une pour se couler dans le moule commun de la provoc narcissique et de la solitude exacerbée (revoyez son très beau The brown bunny pour en prendre le pouls), était né pour incarner Tetro, avec sa quarantaine émaciée, son aura ténébreuse et sa posture quasi vampirique. Son plus beau rôle, c’est évident, mais surtout celui par lequel son statut d’artiste maudit se sera traduit par autre chose que de la provocation. Dans un sens, l’acteur avance ici main dans la main avec son réalisateur, ce dernier optant pour une forme déroutante, opposée à celle de ses films les plus célèbres, et par laquelle les contraires sont contraints à se conjuguer au lieu de s’annuler. L’excès et la modestie, le grand et le petit, la tragédie et le soap, le classicisme et l’expérimental : la singularité de Tetro tient au fait qu’il resserre quelque chose d’incroyablement ample dans les contours d’un espace incroyablement réduit, ce qui, dans le pire des cas, pourrait suffire à le rendre asphyxiant par sa profusion de scènes tournées en intérieurs. Or, c’est tout le contraire qui se produit à l’écran : un récit qui touche du doigt la fameuse « ligne claire » en faisant mine de chercher des voies divergentes tout au long du chemin, un sujet qui reste limpide à mesure que l’intrigue se complexifie. Le film se fait alors intemporel, insituable, bizarre, de plus en plus fou sous une chape de sérénité, comme si un Raoul Ruiz barré avait posé ses valises dans un expressionnisme de poche (ce n’est là qu’une image, bien sûr). Le pré-générique du film est en cela très évocateur : on y voit Tetro, le visage à moitié dissimulé derrière une ampoule sur la surface de laquelle ne cesse de buter un papillon de nuit. Sur Tetro lui-même, ce plan contribue certes à tout dire d’entrée de sa nature de papillon happé et aveuglé par une lumière éclatante (celle d’un père célèbre). Mais sur le film lui-même, c’est une fausse alerte : la façon dont Coppola le fait évoluer ne va pas consister à buter de façon erratique autour d’un « centre de gravité ». Au contraire, le cinéaste va bien au-delà de ce que cette scène d’introduction pouvait laisser supposer.

La force première de la mise en scène du film, c’est évidemment ce somptueux noir et blanc de Mihai Malaimare Jr – probablement l’un des plus beaux qu’il ait été donné de voir sur un écran de cinéma – à travers lequel se développe autant un jeu habile sur la dichotomie ombre/lumière qu’une intemporalité absolue de l’image. En effet, on éprouve ici autant de difficulté à dater précisément l’époque à laquelle se déroule le film (bon courage à ceux qui voudront essayer) qu’à tisser un lien évident entre une forme aussi posée et les conventions du classicisme hollywoodien. Coppola va même jusqu’à compliquer encore plus l’affaire en inversant les règles du discernement colorimétrique entre le passé et le présent : le premier, qui décrit les souvenirs de Tetro sous forme de flashbacks, hérite de la couleur tandis que le second reste perpétuellement sculpté dans le marbre du noir et blanc. Pourquoi ce choix ? On pourrait certes penser aux poissons colorés de Rusty James, lesquels servaient autrefois de contrepoint pour un jeune personnage confronté à son frère aîné et peu au fait de sa propre origine (Bennie fait ici de même), mais c’est aussi un outil du cinéaste pour amplifier à l’écran le poids de la mémoire familiale, gelée et figée dans une flamboyance cadrée (l’écran change alors de format) par rapport à un présent flou qui laisse chacun avancer à l’aveugle dans un Scope limpide. Lorsque les flashbacks en couleurs sont activés, le film nous imprègne de la douleur d’un Tetro qui ne cesse alors de fétichiser les scènes traumatiques du passé, de les rendre plus vivantes que tout ce qui caractérise sa vie d’artiste-zombie. Coppola en fait aussi un miroir personnel de son propre parcours : le mélo déconstruit qu’il se plait à construire ici est de ceux qui où l’art peut potentiellement donner des clés pour la vie, avec l’espoir de pouvoir enfin rassembler les traces de soi-même à mesure que l’on se confronte aux images de cinéma qui nous ont tant marqué et que l’on peine à hiérarchiser. Le cinéaste enfonce donc ici le clou en convoquant sa propre cinéphilie par un amas de citations tout sauf décoratives, allant d’Elia Kazan (sensualité trouble de la pellicule noir et blanc et du rapport frontal aux acteurs) jusqu’à Pedro Almodovar (spectacles théâtraux à base de travestissement, apparition de Carmen Maura en prêtresse excentrique du théâtre) en passant par Michael Powell (évocation des Chaussons Rouges au détour d’un dialogue, souvenir opératique de quelques extraits des Contes d’Hoffmann).

Ces références cinéphiles sont un peu comme des poussières d’étoiles qui ne cessent d’illuminer la noirceur intrinsèque de Tetro. Ce que montre Coppola durant les deux génériques du film (au début et à la fin) se veut une illustration directe de ce parti pris : un éclatement de scintillements épars, à travers lesquels on reconnait certes une surexposition de la lumière de phares de voiture sur une route (presque un petit effet d’annonce pour une scène cruciale du récit), mais qui confirme en même temps la dimension théâtrale du récit (on peut presque y voir un écran de fumée ou un rideau d’illusionniste). Tant d’éclairages publics dans la nuit de Buenos Aires sont des signes qui commencent par guider Bennie dans la plus symbolique des obscurités (ouverture de l’intrigue) et qui finissent par l’égarer au beau milieu d’une avenue bondée avant qu’une belle réconciliation cathartique avec Tetro ne lui offre un nouvel aiguillage existentiel (clôture de l’intrigue). Ces lumières isolent aussi des détails visuels qui, capturés en douceur par la prédominance du plan fixe (un choix revendiqué par Coppola), confèrent à la nuit argentine une tonalité irréelle, quasi onirique, appuyant la suspension du temps : des cafés encore éclairés à une heure tardive, une longue guirlande flottant au vent sur une avenue déserte, etc… Ces lumières, de façon plus générale, révèlent un Coppola désireux de percer le voile d’illusion de la réalité, de lézarder avec malice les fausses promesses d’un noir et blanc bien trop aiguisé pour ne pas s’avérer plus retors que prévu. Le regard pénétrant de Vincent Gallo, qui compose en très grande majorité l’affiche du film, ne fait qu’appuyer cette intention : dans Tetro, si la luminosité se reflète dans le regard d’un personnage, c’est qu’elle réactive alors les blessures de son passé, les hantises issues de son intériorité. En témoignent ces flashbacks en couleur, donnant vie à des effets de rime et de symétrie en lien avec l’instant présent : une collision sur la route ravive le souvenir d’un terrible accident de voiture filmé comme un fracas d’éclairages (ce que Gaspar Noé appliquera la même année sur une scène-clé d’Enter The Void), un scintillement jailli d’un vaste glacier de Patagonie réactive l’obstination de Tetro à fuir une consécration pourtant imminente, et cette présence envahissante du père, tant dans l’attitude théâtrale d’untel que dans le bidonnage de souvenirs réels au cours d’une thérapie de groupe, rend l’invisible plus visible que jamais.

Il n’en reste pas moins que Tetro, sous ses allures trompeuses de petit film à tenue modeste et inhabituelle pour un Coppola que l’on sait d’ordinaire bien plus baroque et démesuré, n’a strictement rien d’un exercice de style, et encore moins d’un énième drame psychologique. On le sent certes calé dans un emballage pour le moins inédit où les fibres communes du mélodrame et de l’expressionnisme composeraient un étonnant plat de spaghettis, mais le résultat tisse davantage les coutures d’un vrai conte doux-amer et mélancolique sur fond de chaleur sud-américaine, où même l’humour et l’érotisme ont leur mot à dire (il suffit de voir la scène du « bain à trois »). La mise en scène épurée et millimétrée de Coppola, usant autant que possible du plan fixe pour laisser au cadre le temps de respirer et à ses mille détails le temps d’être appréciés, est ainsi une porte ouverte sur un espace de paroles et de destins trop vaste pour être appréhendé dans sa totalité, et duquel ne peut espérer ressortir vainqueur ce trop-plein psychologisant qui se veut le sel ultime de 90% des mélos hollywoodiens. Trop ouvert sur l’extérieur pour n’être qu’un banal film d’intérieurs, Tetro est surtout une œuvre de choix hybrides clairement assumés et de totale liberté enfin retrouvée, signée par un maestro qui prend même le risque de détruire sa propre image de « chef de tribu » dans un final ouvertement parricide. Tout n’est alors plus que magnificence et éblouissement : la création d’une nouvelle famille vue autant comme un possible nouveau départ que comme un trop-plein de mélancolie déguisé en happy end, le lyrisme de retrouvailles tourmentées où il y a soudain plus de pères à pardonner que de frères à vénérer (toujours ce trajet allant d’un rapport horizontal vers un destin vertical), et surtout le geste unique d’un cinéaste bel et bien « sans âge », qui n’a jamais cessé de naviguer entre ombres et lumières pour mieux revenir vers la suprême et éternelle pureté de la lanterne magique. C’est juste immense.

1 Comment

Magnifique article qui me touche énormément. Il mérite plusieurs lectures tant il est dense, profond…J’ai revu ce superbe film sur grand écran au festival Lumière, il m’a encore plus bouleversée que la 1ère fois. Réflexion sur la création et la douleur de créer, c’est surtout un mélodrame familial qui est une absolue réussite de mise en scène, empruntant au théâtre, à l’opéra, à la chorégraphie, à la peinture, dans un superbe noir et blanc troué par des séquences en couleurs venant souligner les rêveries ou les flashs back des souvenirs. J’ai été happée par l’intensité de ce scénario à la thématique psychanalytique où on y retrouve les thèmes privilégiés de Coppola (rivalité, lutte des hommes d’une même famille pour exister, figure paternelle écrasante, idéalisation de la mère) C’est un film sur une famille dysfonctionnelle aux secrets délétères gardés enfouis…des secrets inavouables qui «ricochent entre les générations, tel un caillou qui rebondit sur l’eau en dessinant à chaque fois des figures différentes jusqu’à disparaître complètement » . J’ai repensé à cette question de « cryptage » d’écriture cryptée qui m’évoque ce que le psychanalyste Nicolas Abraham a appelé « crypte » (cette forme particulière d’inclusion – ou de Secret psychique – dont on a perdu tout espoir de pouvoir parler un jour et qui forme comme une crypte à l’intérieur de la psyché ; cela devient comme un caveau interne, ensuite comme un “fantôme” se manifestant par des maux ) Comme tout secret , il porte à la fois sur un contenu qui est caché et sur un interdit de dire, et se transmet sur plusieurs générations. Merci pour cette belle analyse.