La carrière de Tobe Hooper ressemble à une gigantesque méprise. Dans l’inconscient collectif, l’homme restera juste le responsable d’un monument du cinéma gore : Massacre à la Tronçonneuse. Outre une problématique générationnelle qui risque de devenir fort gênante avec le temps (beaucoup de jeunes spectateurs ne connaissent le titre que par le sympathique remake de Marcus Nispel et ne savent pas qu’il y a un film original derrière celui-ci), l’affirmation est erronée. Tout d’abord parce que Massacre à la Tronçonneuse n’est pas un film foncièrement rattachable à la catégorie du gore. Il est glauque et dérangeant certes mais pas spécialement gore. Ensuite parce qu’au milieu d’une quantité de films effectivement navrants (Lifeforce, Combustion spontanée, Mortuary on en passe et des meilleurs), Hooper a quand même réussi à commettre des films remarquables. Sa carrière contient ainsi au moins un titre phare des années quatre-vingt avec le culte Poltergeist. Cela dit, on retombe dans un autre souci de mésentente puisqu’il reste encore impossible aujourd’hui d’attribuer la paternité du film. Les informations contradictoires fusent, allouant parfois la réussite du film naturellement à Hooper et d’autres fois à Steven Spielberg, producteur apparemment très interventionniste dans l’entreprise. Si certaines données sont avérées (Spielberg a énormément préparé le film en amont, le compositeur Jerry Goldsmith n’a jamais travaillé avec Hooper), il demeure un mystère qui risque de n’être jamais dissout. Difficile en conséquence de considérer Poltergeist comme une pure création d’Hooper. On se posera moins de soucis avec le cas de Eaten alive, troisième long-métrage du réalisateur après le méconnu Eggshells et son mythique massacre texan.

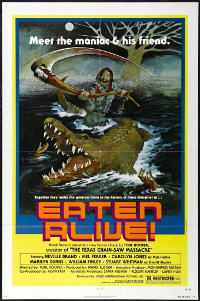

Pourtant, Eaten alive est un film qui entretient également à son niveau la méprise. Son titre (traduit en France en Crocodile de la Mort) évoque un divertissement tentant de surfer sur la vague de l’horreur animalière lancée par le succès des Dents de la mer tout juste deux ans auparavant. La bande-annonce ne fait qu’entretenir cette erreur en citant le film de Spielberg dans sa présentation et l’affiche en rajoute une couche en mettant en avant le reptile. Toutefois, Eaten Alive n’a strictement rien à voir avec le type d’agression animale telle qu’on pourrait le conceptualiser. Car l’animal qui intéresse Hooper n’est pas le crocodile mais l’homme. Passé le générique d’ouverture, Hooper nous offre sa note d’intention en guise de premier plan avec un cadrage sur l’entrejambe de son acteur. Ce dernier (le génial Robert Freddy Englund) lâche sa réplique « My name is Buck and I’m here to fuck » (celle-ci deviendra culte après que Tarantino l’ait réutilisée dans Kill Bill). En choisissant un tel plan et une réplique aux intentions si concises, Hooper invite à une exploration des bas instincts de l’homme. Le crocodile n’est pas la véritable menace de l’histoire. Il correspond avant tout à l’illustration des pulsions primitives du tueur. Tapi au fonds d’eaux marécageuses, il demeure aussi invisible que les penchants meurtriers de cet insoupçonnable gérant de motel. Lorsqu’il apparaît, c’est de manière fugace et complètement imprévisible. Comme le dit le tueur, ça n’est pas sa faute car c’est son instinct. Tout le film se structure autour de cette notion abstraite d’instinct donnant une patine très particulière à l’ouvrage.

Dans le documentaire de référence The American Nightmare, le cinéaste John Landis s’amusait à pointer la différence entre le thriller et le film d’horreur : « Quand on regarde du Hitchcock, on est dans le suspense car on est entre les mains d’un maître, un artiste qui manipule l’image pour vous conduire là où il veut. C’est un sentiment de peur confortable. Mais dans des films comme Massacre à la Tronçonneuse ou La Dernière Maison Sur La Gauche, on ne peut pas se fier aux gens qui font ces films. On se dit : Une minute ! C’est pas ce qu’on doit voir ! On est dans les mains d’un dingue, pas d’un maître ». Le thriller adopte principalement une construction jouant donc sur l’attente et l’installation d’une angoisse grandissante jusqu’au paroxysme de la scène. L’horreur, elle, s’épanouit généralement au travers des excès les plus perturbants. A l’inverse du thriller qui guide le spectateur, l’horreur choque car sa structure ne nous prépare pas à recevoir d’un coup ses outrances. L’horreur la plus pure est dictée par un instinct qui ne peut suivre des règles établies. Le Crocodile de la Mort en est la parfaite représentation. La narration du film est fort étrange dans le sens qu’elle peut ménager de longues plages de vide assez lentes avant que brusquement les évènements ne s’accélèrent. Le film ne répond à aucun déroulement solide et laisse l’horreur apparaître de manière arbitraire. On ne s’attend jamais à ces exécutions meurtrières car rien ne les augure. Prenons le premier acte. Avec celui-ci, Hooper veut clairement rendre hommage à Psychose d’Alfred Hitchcock. Quittant le bordel où elle commençait juste de travailler après qu’un client lui ait proposé de faire l’amour dans un endroit inconfortable (non il ne s’agit pas de la banquette arrière d’une Volkswagen), une jeune femme blonde débarque dans un motel. Le propriétaire de ce dernier semble étrange mais pas forcément inamical. Une forte erreur d’appréciation puisque celui-ci l’assassinera tout juste cinq minutes après son arrivée. Au final, ce personnage présenté comme principal n’aura vécu que durant le premier quart d’heure. On est bien loin de la construction du grand Hitch qui nous attachait à son personnage pendant près de cinquante minutes avant le faire de vie à trépas. En soit, Hooper veut moins nous faire ressentir la tristesse de la disparation du personnage que l’angoisse d’une horreur qui peut se déchaîner en quelques instants. Tout le film sera ainsi dicté par les improbables humeurs du tueur.

Logiquement, on ne saura rien de se dernier. Tout juste pourra-t-on comprendre au milieu de ses marmonnements qu’il doit être un vétéran de la guerre du Vietnam. A l’inverse de la famille de Massacre à la tronçonneuse, le personnage n’est pas franchement là pour se poser comme le produit d’une Amérique dégénérée. Il est juste cet animal étrange au comportement imperceptible semblant à la fois enchanté et terrifié par les atrocités qu’il commet (l’interprétation de Neville Brand est parfaite en ce sens). Il n’y a donc pas d’explication à ses agissements, si ce n’est cet instinct animal. Bien qu’il tienne un motel censé accueillir les voyageurs, le dénommé Judd ressemble à un animal qui lutte pour la protection de son territoire. Alors que les choses commencent à sentir le roussi pour lui, on le voit recroquevillé dans son salon. La femme qu’il a ligotée se démène en cognant le battant du lit contre le mur, un couple fait l’amour au rez-de-chaussée et une fillette cachée dans les combles exprime pleinement sa panique. Judd se sent complètement oppressé par cette invasion de son environnement. Cela expliquerait son animosité particulière envers Buck. Si il n’est pas le seul personnage à être assimilé à un animal (le père de famille joué par William Finley aboiera comme un chien face aux humiliations de sa femme), Buck est absolument rabaissé au rang de bête en raison de son appétit sexuel. Bien qu’il ne soit pas de la même race, il est un véritable égal animalier à Judd et donc une menace évidente pour lui. Lorsque Judd affirmera sa domination sur Buck en le jetant en pâture au crocodile, il ne pourra s’empêcher de lâcher « il mange de tout… même toi ! ». Il rappelle par là à quel point il est naturel pour les animaux de se dévorer entre eux.

Il est assez regrettable que le film connaisse quelques coups de mou en suivant par moment l’enquête des parents de la première victime. Cela coupe sévèrement de la démence déchaînée dans le décor unique du motel, au niveau du rythme mais également du visuel. Si ses sorties servent à aérer l’intrigue, elles la desservent surtout à cause de la banalité de leur mise en image et relâchant bien piètrement la tension instaurée par les images précédentes. En terme de mise en scène, Eaten Alive n’est pas particulièrement passionnant. Massacre à la Tronçonneuse jouait la carte d’une immersion documentaire alors que Eaten Alive joue sur une certaine mise en retrait du spectateur. Se rapprochant du style neutre d’un George Romero, on est pratiquement dans une œuvre théâtrale comme le note le critique Jean-Baptiste Thoret dans les bonus de l’édition Wildside. Pourtant, le film est une agression permanente pour les nerfs. La photographie brûle la rétine avec des teintes verdâtres et rouges s’enchaînant sans grand souci de raccord, le décor de studio est poisseux à souhait et surtout la musique co-composée par Hooper lui-même est une oppression permanente. L’ambiance sonore participe grandement à la folie dégagée par l’entreprise en multipliant sons électroniques stridents et flots ininterrompus de chansons country auquels se rajoutent les interminables hurlements des victimes. Ajouté à sa construction narrative si perturbante, l’expérience sensitive est tellement forte qu’on en sort lessivé et exténué. On peut concevoir par là que Eaten Alive est un film d’horreur qui a parfaitement atteint son objectif.

Réalisation : Tobe Hooper

Scénario : Alvin L. Fast, Kim Henkel et Mardi Rustam

Production : Mars Productions Corporation

Bande originale : Wayne Bell et Tobe Hooper

Photographie : Roberto Caramico

Origine : USA

Titre original : Eaten Alive

Année de production : 1977