Immédiatement après la séquence de l’enterrement au début du film, les trois personnages principaux, comme submergés par un désir de tout oublier le temps de faire le deuil de leur ami, sont déjà en rupture avec leur statut de mari, de père de famille, de cadre. Les rues de Manhattan deviennent le terrain de jeu immense de ces trois pantins dégingandés qui rient fort, se poussent les uns les autres sans motif et courent sans but, semblant appliquer à la lettre le conseil que donne Seymour Cassel à Gena Rowlands dans Minnie and Moskowitz (1972) : « Quand ça ne va pas, fais comme moi : cours jusqu’à perdre le souffle », sans autre projet, donc, que la course elle-même, son épreuve physique. L’essoufflement n’est plus une contrainte accessoire, il devient ici une fin en soi et signe la volonté des personnages se s’engloutir dans le geste présent, à grand renfort d’alcool, dans une torpeur qui a des airs de mort et qui justifie absolument le sous-titre du film : « A comedy about life, death and freedom »…

Une évolution est importante pour la saisie sur le vif de cet abandon des personnages : pour la première fois chez Cassavetes, l’image est en couleur. Finie l’évocation ambivalente du film noir ou d’une certaine stylisation expressionniste que pouvait évoquer la lumière photogénique du noir et blanc (Shadows, Faces). Coupé de toute évocation nostalgique du temps passé éventuellement permise par le noir & blanc, Husbands s’installe ici et maintenant, et c’est en un sens terrible : la présence en toile de fond d’une Amérique pavillonnaire comme la filmeront bien des cinéastes des années 1970 et 1980 (Cassavetes lui-même dans Une Femme sous Influence notamment), d’un New York ou d’un Londres immédiatement identifiables actualise et ne rend ainsi que plus tragique et frappante cette perte des personnages dans leur propre corps, qu’ils poussent à bout, malmènent, entraînent vers d’autres rives que celles de la normalité, de la représentation sociale consciente d’elle-même. L’espace de quelques jours, Gus, Archie et Harry donnent l’air de changer de statut social (de celui de petit-bourgeois à celui de vagabond) mais font plus : ils en font abstraction.

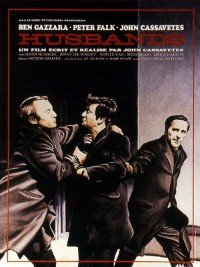

La gageure du film est de maintenir présents à l’esprit du spectateur, par petites touches discrètes, les statuts sociaux des personnages pour mieux ramener violemment ceux-ci – et nous avec – à leur réalité. Comme les soirées de Faces, les beuveries et les escapades (d’un bout à l’autre de l’Atlantique, sur un coup de tête !) de Husbands, avec le délire de leurs danses, la fureur de leurs conversations inaudibles, sont d’une intensité sans pareille dans le cinéma, propre uniquement à Cassavetes et redevable d’une mise en scène percutante comme pas deux, que Thierry Jousse décrivait à merveille au moment de la sortie de Faces : « Caméra toujours en mouvement, s’accrochant aux gestes des acteurs, elle semble constamment tâtonner, chercher fébrilement, les visages, les corps dans de longs plans séquences, caméra à l’épaule. Elle n’est pas isolée mais comprise dans l’action. Le montage incarne une autre forme de mouvement, plus libre, privilégiant le télescopage : le raccord part sur un mouvement esquissé de l’acteur, mais ensuite changement brusques d’axes. Panoramiques ultra rapides, séries spasmodiques de gros plans non raccordés, inserts » (source). Ce qui peut apparaître comme un bouillonnement formel a pourtant une cohérence rare puisqu’il se place tout entier au service de la proximité du spectateur à des personnages avec lesquels il rit et pleure en cœur – le formidable jeu de Cassavetes lui-même et ceux de Peter Falk, Ben Gazzara, amenés à devenir ses fidèles acolytes, aident beaucoup. L’intimité avec les protagonistes est là même lorsque ceux-ci, attablés dans un bar, les uns affalés sur les autres, persécutent une femme (Leola Harlow) en lui faisant recommencer sans cesse sa chanson de trois sous en exigeant durement d’elle qu’elle soit sincère, vraie, émouvante : « Real, from the heart! » lui crient-ils sans la ménager. Leola Harlow raconte qu’à ce moment-là, elle ne savait pas que la caméra tournait et croyait qu’on la faisait répéter en vue du tournage de la scène. La présence, au second plan, de Cassavetes qui ne peut maîtriser un fou rire, tend à faire de la scène une métaphore de la construction et de la déconstruction de la mise en scène. Le moment est saisi dans le documentaire sur le tournage du film, évoqué plus haut. Cassavetes y confie, dans le même ordre d’idées : « L’histoire nous a servi de base à tous les trois [Ben Gazzara, Peter Falk et Cassavetes lui-même] pour être nous-même et nous plonger dans l’état émotionnel qui serait le nôtre dans une situation qui serait ‘comme la vie’ [« life-like » en anglais] ».

Difficile de dire qui de John Cassavetes ou Gus, de Peter Falk ou d’Archie, de Ben Gazzara ou d’Harry fait l’expérience de ce lâcher de prise total que le film donne à vivre avec une intensité sans pareille. On est pris dans les moindres ballottements de ces trois corps essoufflés, littéralement vidés, qui échappent à toute mécanique sociale. Jusqu’à cette conclusion qui tombe comme un couperet, lorsqu’il faut reprendre subitement le chemin balisé de la normalité, refermer la parenthèse ouverte au milieu d’une vie sans intérêt. Aussi parce qu’il est certainement le film le plus cruel et désespéré de Cassavetes, Husbands marque durablement.

Réalisation : John Cassavetes

Scénario : John Cassavetes

Production : Al Ruban et Sam Shaw

Bande originale : Ray Brown

Photographie : Victor J. Kemper

Montage : Tom Cornwell, Peter Tanner et Jack Woods

Origine : Etats-Unis

Date de sortie américaine : 8 décembre 1970

2 Comments

Bravo ! Excellent article.Cassavetes est saisissant, il m’a toujours transporté. Je me rappelle (lors d’études passées de cinéma) de ces « théories » sur les cadres au cinéma (qui font échos avec cette citation que vous avez prise de Thierry Jousse) : ceux appelés géométriques (cadres construits où l’acteur entre dans le plan + au service esthétique, tel un film d’Antonioni) et ces cadres physiques comme chez Renoir (scène de la chasse) et donc totalement pour Cassavetes… la caméra au service de l’acteur, de l’émotion, de l’instant… quitte à voir à travers le flou. Son cinéma respire la vérité, les paradoxes, ces chassés croisés émotionnels passant du rire aux larmes dans Faces, en un éclair. Les silences… Merci !

Toujours un plaisir de te lire, dans tes précisions et tes façons de faire dialoguer les films si intéressantes…Mais je viens de voir Husbands hier, et pas d’accord avec « cette conclusion qui tombe comme un couperet, lorsqu’il faut reprendre subitement le chemin balisé de la normalité, refermer la parenthèse ouverte au milieu d’une vie sans intérêt. » ni avec « parce qu’il est certainement le film le plus cruel et désespéré de Cassavetes ».Les 3 maris ont des regards différents sur leur vie et leur couple. Oui, celui qui manque de liberté, celui qui semble désespéré par « sa vie sans intérêt », c’est Harry, et on ne le voit pas y revenir… même si on sent que, peut-être pour lui, même si la récré continue un peu, ta phrase au couperet va finir par être valable…Archie, lui, a commencé, pendant ces quelques jours, à regarder sa vie autrement et à la trouver moins intéressante, certes, et on sent qu’il rentre chez lui presque contraint par la normalité, OK.Mais Gus non. Il répète plusieurs fois qu’il est marié, que leurs femmes ( la sienne et celle d’Archie ) sont charmantes. Quand il part, pour escorter son ami, il a, au téléphone un échange bien tendre avec sa femme, on sent entre eux une belle aptitude à laisser vivre l’autre… C’est lui qui pousse au retour, qui ramène Charlie. Il ne fuyait pas du tout sa vie, il vivait, intensément la facette amicale et solidaire de sa vie. Il rentre inquiet pour son ami Harry.Et cette scène finale avec ses 2 gosses ne montre rien de désespéré, de cruel ou de « sans intérêt »… Elle est tendre, profonde, vraie et courageuse, avec un rythme « largo » qui tranche de celui « allegro con fuoco » du reste du film. Et c’est pas rien quand même dans un film ce qu’on choisit pour être la dernière scène.Cette démarche lente qu’il a, derrière ses enfants heureux de son retour, pour rentrer, disparaître au regard du spectateur et affronter sa femme qu’il sait bien remontée, ça faisait penser aux mots d’Ondine dans la pièce de Giraudoux : « Souvent les hommes qui trompent aiment leurs femmes. Souvent ceux qui trompent sont les plus fidèles. Beaucoup trompent celles qu’ils aiment pour ne pas être orgueilleux, pour abdiquer, pour se sentir peu de chose près d’elles qui sont tout. » et « Souvent, le soir des kermesses, tu vois les maris rentrer le dos bas, des cadeaux dans les mains. Ils viennent de tromper. L’éclat des épouses rayonne. »Comme souvent chez Cassavetes, malgré les orages, il y a ce tendre hommage à la famille, et son personnage est autant motivé que lui-même pour être un Husband, ce qui suppose une Wife, pas si desperate ni middle class sans intérêt que ça…